Chargée d'études à l'Inventaire

- inventaire topographique, Vallée du Scorff

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Gouarec

-

Commune

Mellionnec

-

Lieu-dit

-

Cadastre

1828

E1

6

;

1996

AB

166

-

Dénominationséglise paroissiale

-

VocablesSaint-Jean-Baptiste

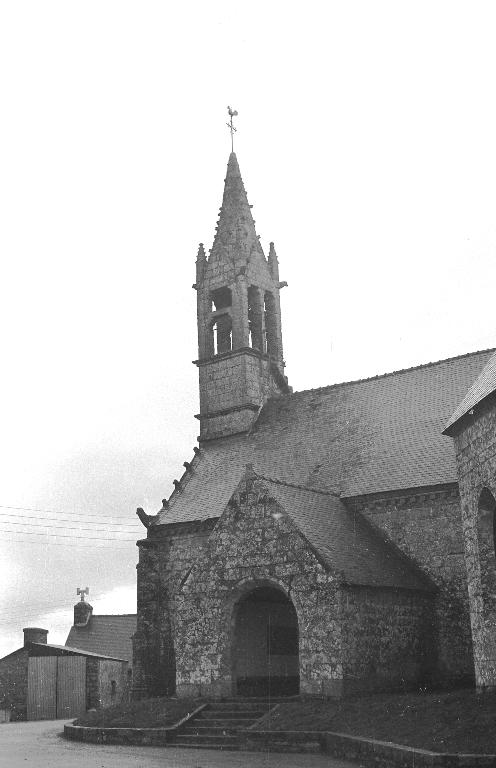

Traditionnellement considérée comme reconstruite en 1647, l'église de Mellionnec date cependant de la fin du 15e siècle ou du début du 16e siècle, ce dont témoignent entre autres, la base de la nef et du chœur, le clocher, le porche, la base de la chapelle nord, les enfeux : les blasons conservés des seigneurs prééminenciers mettent en évidence le rôle fondateur et de mécène de la famille de Boutteville dans l'édifice d'origine. Leur armes en alliance avec une famille pour l'instant non identifiée sont les mêmes qu'à la chapelle de la Trinité, indiquant une date d'édification contemporaine.

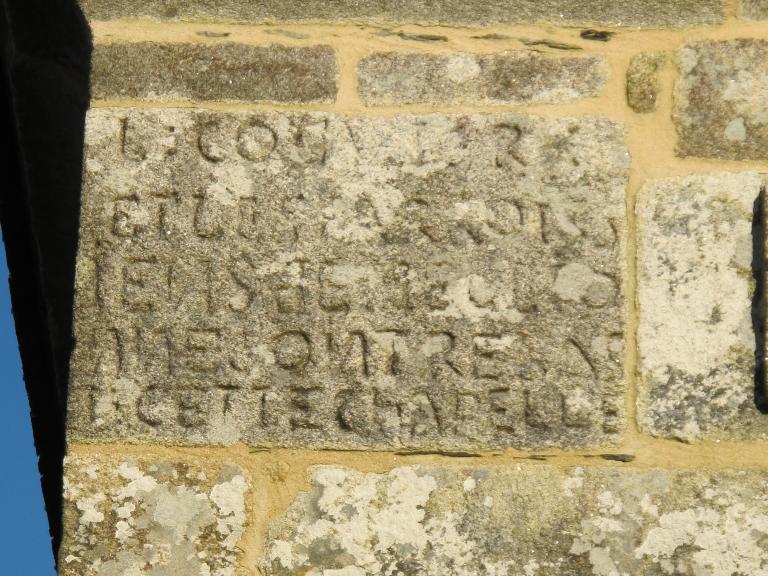

L'église est cependant fortement modifiée en 1647, date portée, dans le style de la Contre-Réforme alors en usage ; il est assez difficile de discerner exactement les changements intervenus : les parties hautes de l'édifice sont reprises (adjonction d'une corniche à modillons dans la nef et le chœur, modification de nombreuses fenêtres et ouverture d'oculi dans le chœur, le bras sud, reprise de la très belle porte ouest qui contraste avec le reste de l'élévation ouest. Dans cette configuration, on soulignera le rôle majeur alors joué par le clergé, ici le recteur L. Coguic (dont le nom figure deux fois), accompagné des habitants, l'église étant l’émanation de la richesse du territoire. D'un volume modeste, l'église à nef unique montre dans le bras sud, un étagement des baies typiquement lié à la Contre-Réforme, probablement destiné à éclairer un ancien retable disparu.

La sacristie à étage est caractéristique du Morbihan, dont Mellionnec est limitrophe, et qui de plus appartenait avant la Révolution à l'ancien diocèse de Vannes. Dans le mur sud à l'étage, est remployée une série d'arcatures qui provient sans doute de l'ossuaire disparu. (C. Toscer)

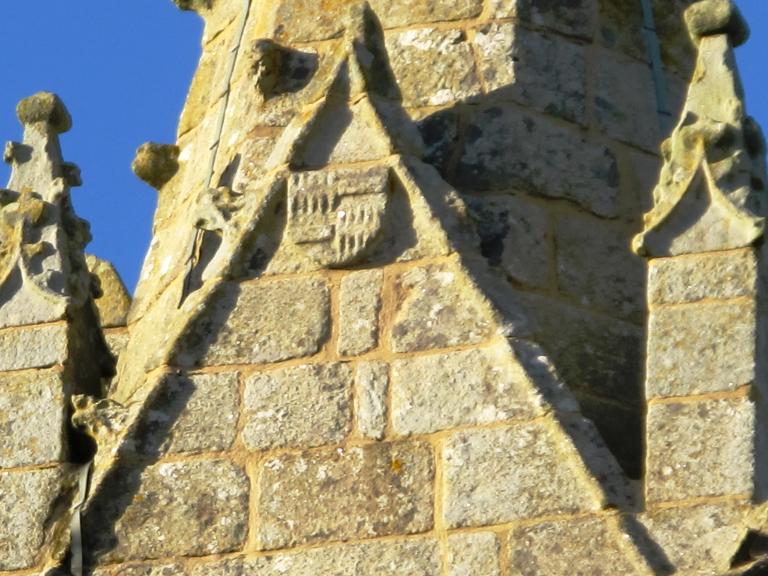

De l'église construite au 16e siècle, subsistent l'élévation ouest (à l'exception de la porte ouest pouvant dater du début du 17e siècle) et le clocher, la nef en totalité (sauf deux baies, au nord et au sud), une partie de la chapelle nord, une partie du porche sud et la base des murs de l'édifice, les enfeux de la chapelle nord, de la nef et du choeur, la crédence du choeur ainsi que de nombreux remplois. Des blasons écartelés en alliance sur chaque face de la flèche donnent l'identité des fondateurs prééminenciers, la famille de Boutteville, en alliance avec deux familles non identifiée, l'une portant à trois annelets, la seconde à une fasce. D'autres blasons figuraient sur la chapelle sud, mais, plus accessibles ils ont été buchés : l'un sur le mur sud sous une couronne ; le second sur le mur est circulaire entouré d'un collier d'ordre sous un heaume, tenu par deux lions très stylisés. Au-dessus des enfeux, en particulier celui du mur nord de la chapelle nord, figuraient aussi des blasons, mais tant les armes que le décor à choux frisés a été buché.

L'édifice est repris en 1647, date portée à l'angle nord-ouest de la chapelle nord, accompagnée de l'inscription "L.Coguic R(ecteu)r et des paroissiens de Mellionnec ont rebâti cette chapelle" ; cette date et le nom du recteur figurent également sur la chapelle sud.

De cette époque datent les parties hautes de la chapelle nord et sa toiture, la chapelle sud, l'extrémité à pan du chevet, et probablement le haut des murs de la nef et du choeur, d'après la corniche à modillons qui termine le vaisseau axial.

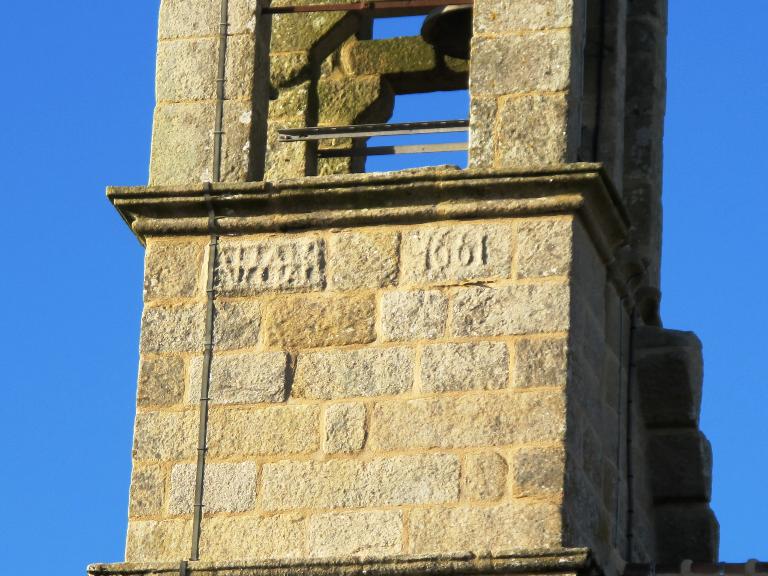

Sur la tour (élévation ouest), se voit encore la date de 1661, accompagnée d'un nom illisible.

La sacristie a été construite à la fin du 18e siècle en remployant en tant que fenêtre des éléments d'un ossuaire disparu.(C. Toscer)

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle

- Secondaire : 4e quart 18e siècle

- Principale : 2e quart 17e siècle

-

Dates

- 1647, porte la date

- 1661, porte la date

-

Auteur(s)

- Personnalité : commanditaire signature

- Personnalité : donateur signature

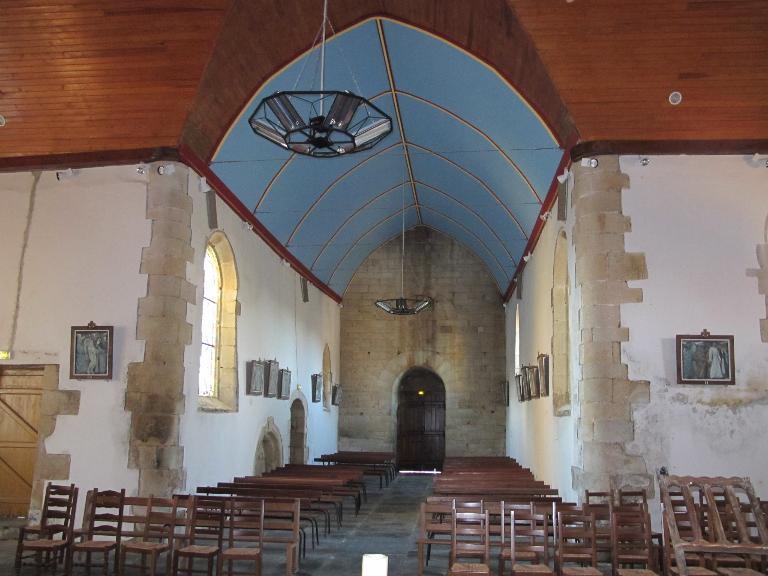

L'église est construite en pierre de taille et ceinte à la base d'une moulure en partie remployée, à l'exception du porche ouest et du bras sud sans base moulurée. Elle est édifiée selon un plan en croix latine, avec nef à vaisseau unique. Le chevet et le bras sud sont à pans coupés, et couverts d'une croupe polygonale, alors que le bras nord, à murs orthogonaux est couvert d'une croupe, en lien avec sa date de construction. La nef à l'ouest et le porche sud, ont un pignon découvert : sur le rampant ouest figurent des animaux fantastiques en ronde-bosse. Le clocher en pierre de taille est surmonté d'une courte flèche à décor de choux gothique. Sur chaque gâble du clocher figure un blason écartelé, Boutteville (fusées) en alliance avec un blason à une fasce ou à trois annelets. Les autres blasons (bras nord, mur ouest, bras sud) sont buchés ou illisibles.

La diversité des ouvertures indique les différentes campagnes : baie en arc brisé à remplage au sud de la nef (16e siècle), baies en arc brisé mais sans remplage sans doute remployées dans les deux pans du bras sud, tout comme les baies du choeur reprises dans leur parties hautes, oculi éclairant l'espace servant de sacristie derrière le retable à l'extrémité du choeur. Remplacée au 17e siècle, la porte ouest contraste avec l'élévation ouest par son arc en plein cintre à claveaux à bossage alternés : elle est contemporaine de la porte ouest du bras sud, en plein cintre, alors que la porte bouchée du bras nord est rectangulaire chanfreinée. La porte sud en plein cintre moulurée date du 16e siècle.

Sacristie à étage carré couverte d'un toit en pavillon, les ouvertures de l'étage sont des remplois d'ouverture de l'ancien ossuaire.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan en croix latine

-

Étages1 vaisseau, 1 étage carré

-

Couvrements

- lambris de couvrement

-

Couvertures

- flèche en maçonnerie

- toit à longs pans pignon découvert

- noue

- croupe polygonale

- croupe

- toit en pavillon

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- armoiries, pilastre, animal fantastique

-

Précision représentations

Armoiries des Perrien sur le mur nord du bras nord.

Armoiries à deux bandes sur l'élévation ouest dont les rampants sont ornés d'animaux fantastiques de même que la base du clocher.

Blason bûché sur l'enfeu nord orné de pilastres et pinacles, feuilles de choux bûchées.

Enfeu sud à décor de bases de colonnettes.

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

LE MENÉ, Joseph-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Vannes, Galles, 1891-1894.

p. 516 -

COUFFON, René. Répertoire des Eglises et Chapelles du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1939-1947, 779 p.

p. 255-256 -

Inventaire général de monuments et richesse artistiques de la France. Vallée du Scorff : Bretagne. Images du Patrimoine, n°196 , Rennes, APIB, 2000.

p. 68 -

Le patrimoine des communes du Morbihan. Paris : Flohic éditions, 2000. (Le patrimoine des communes de France).

p. 373

Documents figurés

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3P 146

A. D. Côtes d'Armor. 3P 146 Mellionnec, plan cadastral, tableau d'assemblage et plan par sections, 1835

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études Inventaire