Chargée d'études à l'Inventaire

- inventaire topographique, Vallée du Scorff

- pré-inventaire

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Gouarec

-

Commune

Mellionnec

-

Lieu-dit

Restemblayes

-

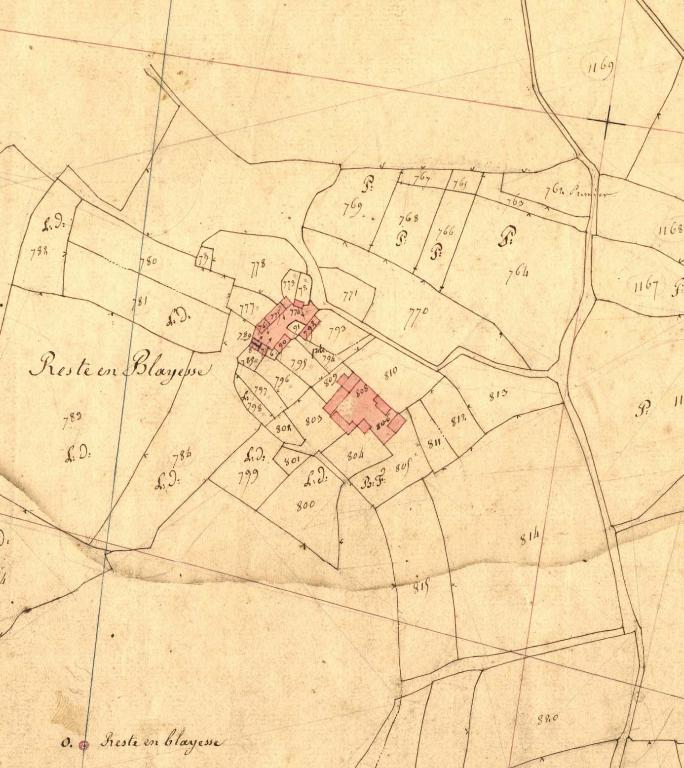

Cadastre

1895

C3

774

;

1835

C3

808, 809

-

Dénominationsmaison

-

Genrede prêtre

Restemblayes est conforme au type dominant des maisons de prêtre, mais atteint une ampleur inhabituelle tant par l'allongement de son plan au sol que son développement en hauteur. Quoique la reprise entre les deux logis révèle une date de construction différente, il est probable que ces deux logis aient fonctionné ensemble, logis de propriétaire associé à celui du fermier. (J. Tanguy 1999, C. Toscer, 2014)

Le lieu de Restamblayes est attesté comme lieu noble en 1466, appartenant au sieur de Villeneuve. A la réformation de 1536, il appartient à un nommé René Fraval.

Il est cependant peu probable que cette maison de prêtre, identifiée par le calice sculpté sur la lucarne droite, construite dans la seconde moitié du 17e siècle, soit à l'emplacement de l'ancien manoir.

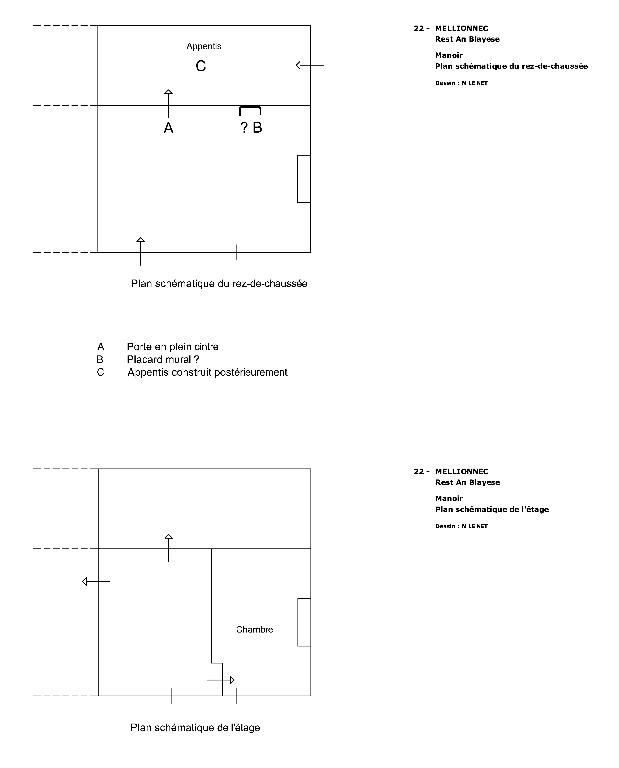

En 1969, la partition de l’étage entre chambre et grenier était encore visible dans la présence d’une fenêtre à droite, d’un volet plein de grenier à gauche. Cellier dans un appentis postérieur, édifié plus tard.

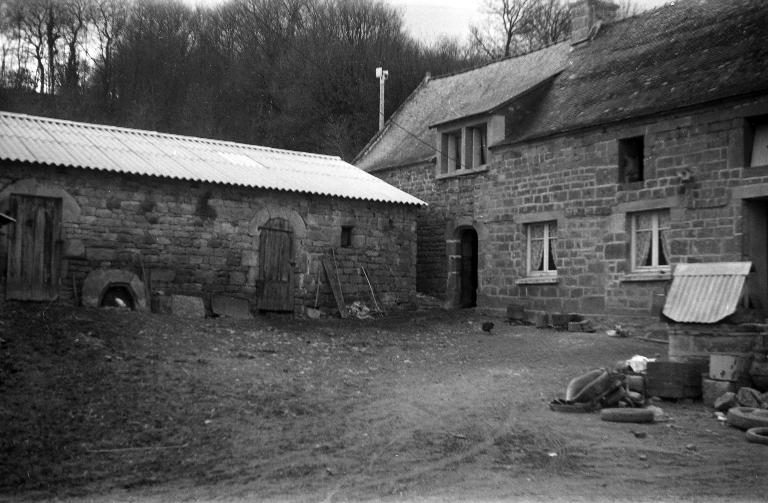

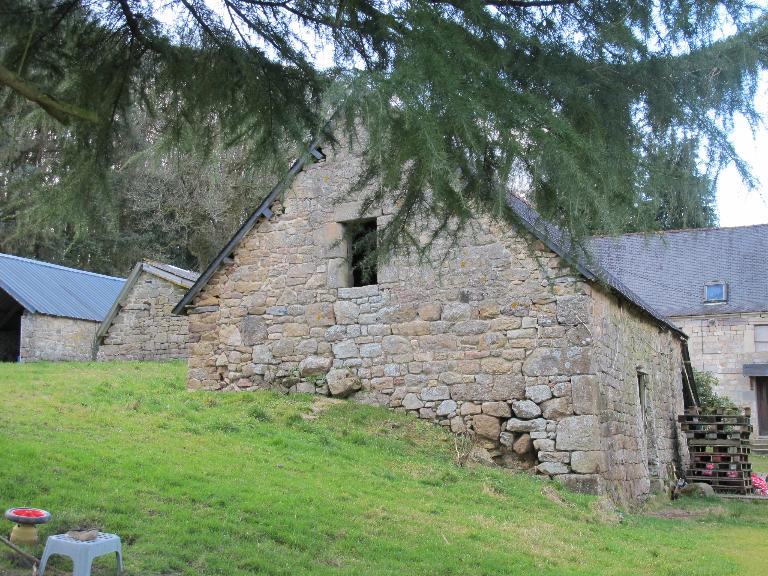

Des autres édifices de la ferme actuelle, la maison en prolongement à l’ouest portant la date 1764 a été très remaniée au milieu du 20e siècle, les ouvertures anciennes ayant été vendues .tradition orale) Létable en retour à l’ouest dont la toiture a été modifie au 20e siècledat esans doute du 17e siècle, Un nouveau logis en retour à l’est a été construit au début du 20e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 17e siècle

- Secondaire : limite 19e siècle 20e siècle

- Principale : 18e siècle

-

Dates

- 1764, porte la date

L’ensemble des bâtiments se développent selon un plan en U, la maison de prêtre occupant la partie est de l’alignement de logis.

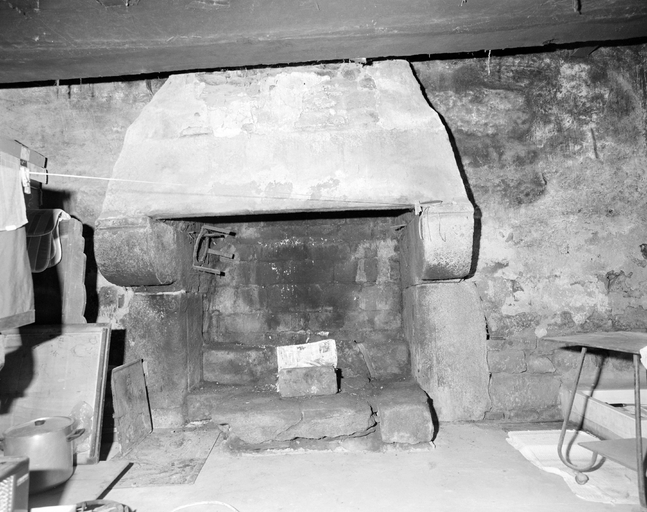

Cette maison de prêtre est de plan massé, à deux pièces d'habitation superposées, chacune d'entre elles chauffée par une cheminée en pierre engagée (rez-de-(chaussée) ou adossée (étage) au pignon est, dont les consoles en quart de rond sont imposantes : la superposition des conduits explique l'épaisseur de la souche de cheminée. Le système de distribution, un escalier droit en bois n'est peut-être pas d'origine.

Au rez-de-chaussée, une porte plein cintre donne accès au cellier dans un appentis au nord doublant le rez-de chaussée.; dans ce même mur nord est creusé une armoire murale proche de la cheminée.

L'étage est divisé en deux espaces par une cloison de bois, le premier à l'est étant une chambre ou salle, le second à usage de stockage avec porte de communication avec le bâtiment en alignement.

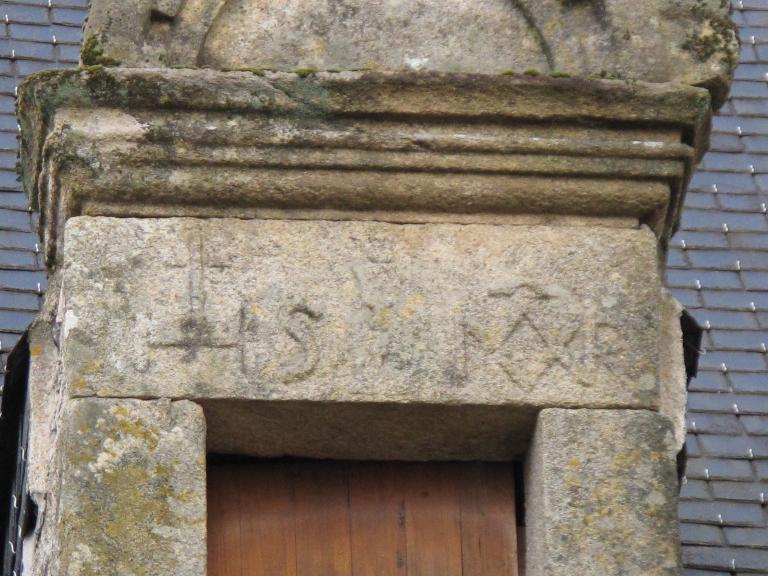

La maison est construite en pierre de taille, à deux travées avec porte en plein cintre décalée. Un calice est sculpté sur le linteau de la lucarne de droite, accompagné des inscriptions IHS et AVE MARIA.

Dans le prolongement, le logis très remanié bien que de même hauteur de toiture n'a pas ou plus)d'étage iI se prolongeait par une étable. Les dépendances en retour à l'ouest sont en simple rez-de-chaussée, ouvertes de portes en plein cintre. Le logis plus récent en retour à l'est est de type à deux pièces en rez-de-chaussée.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier

-

Étages1 étage carré

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- pignon découvert

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier droit en charpente

-

TypologiesMaison de plan massé à une pièce par étage

-

État de conservationmauvais état

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- calice AM,

- IHS

-

Précision représentations

Calice et symboles religieux, IHS et AM sont inscrits sur la lucarne de droite.

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Inventaire général de monuments et richesse artistiques de la France. Vallée du Scorff : Bretagne. Images du Patrimoine, n°196 , Rennes, APIB, 2000.

p.70 -

LE MENÉ, Joseph-Marie. Histoire archéologique, féodale et religieuse des paroisses du diocèse de Vannes. Vannes, Galles, 1891-1894.

p. 516

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études Inventaire