Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

-

Devillers MarineDevillers MarineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

- (c) Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Lézardrieux

-

Commune

Pleudaniel

-

Lieu-dit

Coat Guennou

-

Cadastre

1952

A1

145

-

Dénominationsmanoir

-

Parties constituantes non étudiéesédifice agricole

La seigneurie de Coat Guennou à Pleudaniel possédait jadis un droit de haute justice. Elle dépendait, à l’instar des autres familles nobles de Pleudaniel, de la seigneurie de Botloy-Lézardré (les Tournemines). CF : Aveu rendu à la seigneurie de Botloy-Lézardré par Charles Fleuriot puis, plus tard, par François-Hyacinthe de Penfenteniou pour le manoir de Coat Guennou dans la paroisse de Pleudaniel (entre 1610 et 1789).

Lors de la Réformation des fouages de 1426, le manoir Quoet Guennou (appartenant à Theffaine Constantin, exploité par Jouhan Calvez) est mentionné comme prenant place au sein de la commune de Pleudaniel.

Il arrive de trouver son appellation orthographiée de différentes manières au cours des âges : Coat-Gouennou, Coat-Gueno, Coatguennou, Quoet Guennou.

Entre 1425 et 1479, le manoir appartient à la famille Bégaignon par le biais de Jouhanne de Bégaignon Dame de Kernabat en Plouisy et Coat Guennou en Pleudaniel. De son union, en 1425, avec Alain Henry seigneur de Kernabat naît, vers 1430, Yvon Henry, seigneur entre (approximativement) 1479 et 1504 de Kernabat en Plouisy et Coat Guennou en Pleudaniel. Son descendant se nomme Jean Henry seigneur de Kernabat et Coat Guennou entre (approximativement) 1504 et 1515.

Au 16e siècle, la seigneurie passe aux mains des Fleuriot. Bertrand (1535 ?), René et Charles Fleuriot sont cités comme seigneurs de Coat Guennou à cette période.

Au 17e siècle, en 1602, un acte de vente atteste que Jean d’Acigné, alors seigneur de la Roche-Jagu, acquiert par alliance avec Marguerite Fleuriot « manoir et métairie noble de Coatguennou avec ses maisons, portes, aires et jardins, appartenant à Charles Floriot, seigneur de Coatguennou ».

Par la suite le manoir est la propriété successive de Charles Penfeunteniou (1668) qui la transmet (acte de vente) à son frère Corentin Penfeunteniou. Au 17e siècle les personnes suivantes sont également citées en tant que seigneurs de Coat Guennou ; Jean-Baptiste et Joseph Hyacinthe de Penfenteniou, Marie-Françoise de Penfeunteniou et Claude de Keroignant son mari. La seigneurie passe alors aux mains des Keroignant.

Au 18e siècle la seigneurie passe des mains des Keroignant à celles de Treanna avec le mariage de Catherine de Keroignant et François de Treanna puis des mains de la famille Treanna à celles des Kergariou avec le mariage d’Anne de Treanna et Jonathas de Kergariou.

La famille Penfeunteniou reprend la seigneurie en 1770 avec François Hyacinthe Louis de Penfeunteniou puis avec Jean Louis Dominique de Penfeunteniou (avant 1780). Ce dernier vend, en 1788, à Marie Catherine Emilie du Breil de Pontbriand douairière de Carcaradec.

Un manoir est cité à cet emplacement dans différentes archives dès le 15e siècle. Cependant, le manoir actuel de Coat Guennou situé au nord-ouest de la commune est un édifice dont le logis est à priori issu du 17e siècle et les dépendances du 19e siècle.

Il est décrit comme étant en cours de restauration en 1990.

La chapelle de Keroul, aujourd’hui détruite, était associée au manoir de Coat Guennou. Proche de la ruine vers 1760, elle fait l’objet d’une restauration. La chapelle est vendue lors de la Révolution et sa cloche « emportée au district pesait 142 livres » selon Robert Mouly. L’édifice existait encore en 1829 date à laquelle il est signifié sur le cadastre ancien à plus d’un kilomètre et demi, à vol d’oiseau, du manoir.

Au sein des archives de cette seigneurie est également mentionné le Convenant Castellou (toponymie et parcellaire rappelant un retranchement défensif), situé au nord-est du manoir et dont l’architecture est fortement modifiée de nos jours.

Selon Robert Mouly, le moulin à vent du Piladen, situé à proximité du bourg en 1829, est également à rapprocher de la seigneurie de Coat Guennou. Ce moulin dont le nom rappelle une céréale est aujourd’hui détruit.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Secondaire : 19e siècle

Selon Alain Le Nédelec, aux alentours de la Révolution, l’exploitation comprenait une maison principale, une seconde en ruine, une crèche à cochons, une maison à four, une grange, une galerie de loge et une cour.

En 1829, le manoir présente un plan en U. Les états de section associés au cadastre ancien signalent, au lieu-dit Coat Gueno, en plus du logis (parcelle 35) la présence de deux jardins (parcelles 34 et 36), d’un verger (parcelles 37) et d’une avenue toujours en place de nos jours (parcelle 33 dite « avenue de Coat Guenou).

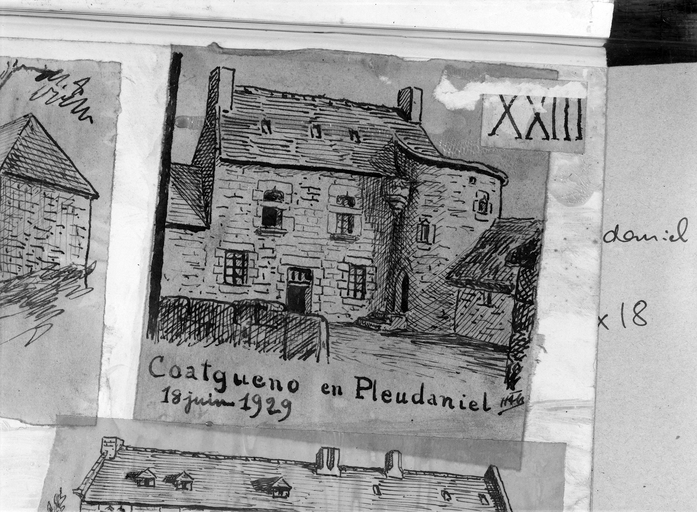

En 1929, lorsque Fotier de la Messelière croque le manoir, le plan en U semble toujours exister et la tour du logis est présentée avec un toit plat.

En 1977 lors du pré-inventaire, le bras nord-est du U, présent dans la continuité sud-est de la tour, toujours à toit plat, n’existe plus et une grange est créée en alignement au nord-est du logis.

De nos jours, le logis présente relativement la même physionomie qu’en 1929 et 1977 à savoir ; une façade principale orientée sud-est et présentant une élévation sur un rez-de-chaussée suivi d'un étage carré puis d'un étage de comble. Il est flanqué d’une tour, munie d’une porte, en trois quart hors-œuvre sur la partie est de sa façade principale. L’amorcement d’une échauguette est visible à l’angle nord-ouest de la tour.

Les évolutions architecturales de l’ensemble entre notre époque et le 20e siècle sont les suivantes ; les toitures sont couvertes en ardoise et non plus en fibro-ciment amiante. Les ouvertures du rez-de-chaussée du logis, alors à linteau droit, ont été remplacées par des ouvertures délardées à linteau à accolade afin de créer un rappel avec les encadrements des fenêtres originelles de l’étage munies d’accolade, traverse et appui. Des lucarnes à fronton sont ajoutées dans les combles. La tour s’est vue ajouter un toit conique et la large ouverture de la dépendance nord-est, visible en 1977 et qui servait alors de grange, est remplacée par deux plus petites ouvertures.

Intérieur non visité en 2019 mais décrit par Alain Le Nédélec en 2013 dans De mémoire de manoirs en Trégor-Goëlo : « Meublé à l’ancienne. […] Présentement, la tour valorise les parties postérieures à la guerre de Succession de Bretagne. Elle enserre un escalier hélicoïdal en granit. La disposition jadis adoptée a été conservée ; pour preuve, l’incontournable salle de réception au rez-de-chaussée entièrement meublée à l’ancienne avec cette suite d’armoires campagnardes, lit-clos, horloge, armoire « gabaret » véritable archétype de la tendance trégorroise d’antan. Au plafond, entre volumineuses poutres et solives, paniers en osiers garnis de bouquets de fleurs sèches ont été suspendus pour apporter couleur et gaieté. Une large cheminée comprenant plaque, chenets et pare-feu, épaule et consolide l’atmosphère conviviale si convoitée. A l’extérieur, à la jonction de la façade et de la tour, subsistent quelques pierres ayant probablement servi d’assise à une échauguette. Fenêtres à meneaux, gerbière en pierre, porte plein cintre ont aussi fière allure […].

-

Murs

- schiste moellon

- grès moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Escaliers

- escalier hors-oeuvre : escalier en vis avec jour

-

Typologiestour d'escalier antérieure avec porte d'entrée

-

État de conservationvestiges

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3 P 201/1

Série 3 P. Fonds du cadastre ancien. Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Pleudaniel, 1829.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Canton de Lézardrieux (22). Pré-inventaire de la commune de Pleudaniel par Catherine Toscer et Christelle Douard assistées de Arthur Guy pour les photographies, 1977. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Canton de Lézardrieux (22). Pré-inventaire de la commune de Pleudaniel par Jean-Pierre Ducouret, 1986. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : Salle de consultation 22 G

Le patrimoine des Communes des Côtes d'Armor. Paris : Flohic éditions, 1998.

-

DESHAYES, Albert. Dictionnaire des noms de lieux bretons, Le Chasse-marée - Ar Men. Douarnenez, 1999, 605 pages.

-

NEDELEC (le), Alain. De mémoire de manoirs en Trégor-Goëlo, Pointcom, Ploumagoar, 2013, 314 p.

Périodiques

-

Cercle d'Histoire et d'Archéologie de la Presqu'île (C.H.A.P.), Les cahiers de la Presqu'île, N°2, C.H.A.P. et Imprimerie Henry, Pédernec, 1997.

Annexes

-

Etude d’inventaire sur la commune de Pleudaniel, 1977 :

-

Définition de koad et guennou

-

Annexe n°3

Chargée d'études à l'Inventaire

Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

Chargée d'études à l'Inventaire