Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Lannion-Trégor Communauté

-

Devillers MarineDevillers MarineCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

- (c) Lannion-Trégor Communauté

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmaison, ferme

-

Aires d'étudesLézardrieux

-

Adresse

- Commune : Pleudaniel

Un habitat dispersé

A Pleudaniel, 520 éléments bâtis ont été recensés au sein des 143 lieux-dits (comprenant le bourg) du territoire communal d’une superficie de 1842 hectares. Ce recensement révèle que le patrimoine de la commune est composé, en majorité, de fermes (264) et de maisons (116).

A l'exception du bourg et de ses extensions, mais également de Camarel, l'habitat ancien de Pleudaniel se constitue en majeure partie de fermes isolées (Le Daric, Saint-Hurvil, Gaudu, Kerguezeyer, etc.) ou regroupées au sein de petits et moyens hameaux composés d’une dizaine d’unités de vie au maximum ; chacune généralement accompagnées de dépendances (Boloï, Le Passage, Kerangoff, Moulin Huon, Gramorvan, Passe Porte, Keroul, etc.).

Cette dispersion s’explique notamment par la présence d’un maillage hydrographique développé qui engendre des terres fertiles mais également l’implantation de nombreux points d’eau (puits, lavoir, fontaine, etc.) ; éléments essentiels dans le quotidien de l’Homme. La présence d’un vaste réseau de communication (chemins, ponts, routes, etc.) au 19e siècle permet également le dispersement de l’habitat.

Des terres riches

La proximité de Pleudaniel avec le fleuve du Trieux à l’est, le Jaudy à l’ouest et la présence d’un maillage hydrographique développé lui confère des terres riches car limoneuses. Ces facteurs, en plus du climat tempéré lié à la proximité de la mer, ont favorisé la richesse agricole de la commune ; base de son développement économique.

En ce sens, les chiffres donnés par Jean-Baptiste Ogée dans son Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne (1979) sont révélateurs : sur une superficie de 1843 hectares ; 1463 sont labourables, soit plus des trois quarts de la surface totale pour seulement 182 hectares de landes et incultes, 39 hectares de prés et de pâturages et 27 hectares de bois.

La culture du lin

La richesse naturelle des terres agricoles de la commune, cumulée aux apports en goémon (fertilisant) issu du Sillon de Talbert, est fortement propice durant plusieurs siècles à la culture des céréales et du lin. Sur le cadastre ancien et les états de sections de 1829, plus de 80 routoirs (également nommés douets), isolés ou regroupés en chapelet (jusqu’à 11), sont figurés. Leur présence atteste l’existence d’une activité linière au sein de cette commune. Ces bassins généralement rectangulaires et à ciel ouvert sont maçonnés et pavés en pierre. Ils étaient destinés au rouissage du lin qui consiste à faire macérer la plante dans de l’eau afin que sa décomposition permette à l’écorce de se détacher de la fibre. Les routoirs sont généralement implantés sur un cour d’eau et à l’écart des habitations en raison de la pollution et des odeurs qu’ils génèrent. Aujourd’hui, en raison de l’abandon de ces pratiques, les bassins de la commune ont été détruits ou ont disparu sous la végétation.

Les fermes dites « convenants » ou « métairies »

Sous l’Ancien Régime, les seigneuries et leurs manoirs sont au cœur de l'économie rurale. Outre la métairie noble dont le métayer, exempt d’impôt ou non, est chargé d’exploiter les terres qui entourent le manoir, les convenants se partagent la mise en valeur des autres terres seigneuriales. Ce système d’exploitation des terres agricoles dit « à domaine congéable » engendre, lui aussi, la dispersion de l’habitat (sous-fermage).

Ce terme de convenant désigne un fermage particulier au Trégor (et au Léon) caractérisé par une double propriétée pour une même terre : le « fond » appartient au propriétaire (souvent un seigneur) et « les édifices et superficies » au paysan nommé domanier ou convenancier. Ainsi, le seigneur propriétaire des terres cède une partie de leur jouissance au convenancier pour 9 ans. À Pleudaniel, neuf lieux-dits témoignent de cet ancien mode d'exploitation : Convenant Marlec, Convenant Le Gac, Convenant Briand, Convenant Foreschou, etc.

Les maisons et fermes

Avant la fin du 19e siècle - début du 20e siècle la totalité des habitats de la commune sont des logis de ferme ou des manoirs. Les constructions caractérisées de « maison » sont seulement présentes au bourg.

Des implantations anciennes aux nombreuses similitudes

Le cadastre de 1829 montre que la majorité des fermes s’est implantée au bord des petits et grands axes de communication et toujours à proximité de l’eau.

Afin de bénéficier d’un ensoleillement maximum et d’éviter les vents du nord et d’ouest les logis sont généralement orientés sud-sud-est avec des percements uniquement sur la façade sud. Une partie des dépendances associées au logis est fréquemment positionnée à l’ouest de ce dernier de manière à accentuer l’effet coupe-vent.

Le bocage est lui aussi un élément récurrent et important pour les habitats anciens. En effet, l’implantation d’une ferme engendre généralement la mise en place de bocage à proximité. Cela s’explique en raison des nombreux avantages qu’il apporte au bâti ; ralentissement des écoulements d’eau en pieds de mur, fourniture en bois, protection contre le vent, etc.

Des matériaux de construction locaux

La carte géologique indique que Pleudaniel possède un sous-sol riche en grès et pélite.

Les habitats de la commune sont essentiellement constitués de schiste et/ou de grès pour le gros œuvre. Les encadrements des baies et les chaînages d’angle sont systématiquement en granite lorsqu’ils sont réalisés en pierre de taille. Il arrive que les encadrements des baies soient en bois et/ou en moellons de schiste et/ou de grès toutes époques confondues. A partir de la seconde moitié du 19e siècle, la brique est intégrée dans certains bâtiments au niveau des souches de cheminées et encadrements des ouvertures. A partir du 20e siècle, le ciment est régulièrement utilisé pour remplacer ou recouvrir les encadrements anciens.

En ce qui concerne les logis de ferme et les maisons, les couvertures sont majoritairement en ardoise et parfois en plaques de fibrociment-amiante (rare) ou en tuiles mécaniques (rare). Ces deux matériaux se retrouvent plus régulièrement sur les dépendances.

Quelques témoins d’une occupation ancienne des lieux

Les traces d'un habitat rural antérieur au 19e siècle sont assez rares et partielles sur le territoire de la commune. Le bâtiment le plus ancien de Pleudaniel est le manoir de Kerdeozer daté du 15e siècle (1418 selon la date portée sur un manteau de cheminée).

Concernant les fermes et les maisons, quelques édifices portent encore les traces (réemplois ou traces originelles) d'une occupation antérieure au 19e siècle tels que :

- Kergrist (porte à arc brisé issue du 15e ou du 16e siècles et surmontée d'une archivolte. Date portée 1769 sur le linteau de l'une des fenêtres du logis. Date portée 1773 sur le linteau de l'une des fenêtres du logis double jumelé. 18e siècle)

- Kerescantou (porte à arc brisé chanfreiné issue du 15e ou du 16e siècles)

- 8 Toul Lanic (porte à arc plein cintre avec feuillure en quart de rond des 16e-17e)

- Gaudu (date portée 1736 sur la clef d'arc de la porte d'entrée nord du logis. 18e siècle)

- 7 Kersauz (date portée 1773 sur le linteau de la porte d'entrée à arc plein cintre du logis. 18e siècle)

- 2 Porz Ru (date portée 1786 sur le linteau chanfreiné délardé en double accolade de la porte nord et date portée 1782 sur le linteau droit chanfreiné de la porte d'entrée. 18e siècle)

- 2 Porz Lec’h Huellan (porte à arc plein cintre chanfreiné du 17e ou 18e siècles)

- 4 ou 6 Boloï (porte d’entrée à arc plein cintre chanfreiné du 17e ou 18e siècles)

- Etc.

Excepté ce type d’édifices et les maisons du bourg, la majorité des bâtiments observables de nos jours sur Pleudaniel sont des constructions ou reconstructions du 19e siècle qui ne portent aucunes traces des habitats qui ont pu être présents antérieurement à proximité ou au même emplacement.

Le renouvellement de l’habitat à la fin du 18e siècle et durant le 19e siècle

Après la Révolution, la richesse agricole de la commune favorise l'émergence d'une nouvelle classe rurale. Les terres qui étaient alors réservées aux seigneurs et à leurs métayers sous l'Ancien Régime deviennent la propriété de cette nouvelle catégorie de paysans enrichis ; les anciens convenanciers. Cette élite rurale rachète des terres à partir de la fin du 18e siècle. Les habitats réalisés à cette période (dont certains sont cités ci-dessus) sont les prémices de la vague de constructions / reconstructions massive des habitations du Haut Trégor au 19e siècle.

A travers la reconstruction des fermes, la nouvelle élite rurale expose sa richesse. Ce phénomène social et économique dû à l'évolution des techniques agricoles et à la croissance de la productivité se matérialise par une spécialisation de l'habitat : le lieu de vie et les dépendances sont séparés. À cela s'ajoute parfois un accroissement de l'espace bâti au travers la réalisation de plus grandes étables et/ou écuries (Gaudu, 2 Passe Porte, 1 Boloï, 1 Lan Allan, etc.) et de plus vastes granges (Le Daric, Kerlouda, 2 Porz Lec’h Huellan, 1 Boloï, 1 Lan Allan, Rucorel, etc.).

L'agencement de ces fermes se fait de plusieurs manières sur Pleudaniel : en alignement, en U ou en L autour d’une cour, elles se composent généralement d’un logis et d’une ou plusieurs dépendances. Contrairement à d’autres territoires du Trégor, Pleudaniel possède un habitat essentiellement modeste. En effet, les logis de moyennes et petites proportions (sans étages, à trois ou quatre travées plus un ou deux jours latéraux) sont les plus courant au sein de la commune (1 Coz Cleuzen, Coat boloï, Kerjean, Leïn an Porziou, etc.). Les logis à étage sont plus rares ; ils possèdent le plus souvent trois travées plus un ou deux jours latéraux (Keraliès, 2 Passe Porte, Convenant Iez Wenn, Kergruyant Huellan, etc.) mais peuvent également être à quatre (3 Kerantour, 3 Le Ru, etc.) ou cinq (Kerautret, 1 Boloï, etc.) travées plus un ou deux jours latéraux. Les dépendances (soues à cochon, remises, étables, écuries, granges, fournils) sont généralement construites perpendiculairement, parallèlement ou dans l’alignement du logis. Parfois close, l’entrée des cours peut être marquée par des piliers sculptés (Kerescantou, Kerflézour, etc.).

De plus, les fermes se composaient régulièrement d’aires à battre le lin. Aujourd’hui, leur existence est difficilement perceptible (Le Daric, Kergruyant, etc.). Cela s’explique par la disparition quasi systématique du muret qui séparait l’aire à battre, positionnée devant la grange, de la cour (basse-cour) où les animaux étaient en liberté. Ces petites constructions ont souvent été détruites pour des raisons de praticité en terme de circulation.

Des puits à guérite (caractéristiques du Trégor comme au 1 Boloï), carrés (Kerautret et Kerlouda), ou à balancier (Gaudu), peuvent prendre place dans les cours. Certains sont réalisés pour partie en pierres de tailles (Kerguezeyer, Kerdalo, etc.), d'autres entièrement en moellons de schiste (Kerstephan, 2 Kerrivoal, etc.). Ils sont parfois architecturés et percés d'une niche à statue au centre de leur fronton triangulaire à crossettes (Kerguezeyer, Kerdalo) et sont parfois associés à une auge alimentée en eau à l’aide d’une goulotte (Le Daric, Porz Abat Creiz en 1977, Kerguezeyer, etc.). Beaucoup sont envahi par la végétation (Poull Maréchal, Porz Abat Creiz en 2019, Kerdihouéder, Coat Boloï, etc.).

Les traces laissées par les commanditaires et propriétaires successifs : noms, millésimes et monogramme

Plus de 80 millésimes allant de 1604 (date portée sur le linteau à arc plein cintre en quart de rond de la porte d’entrée du logis du 9 Kersauz) à 1968 (date peinte sur le pignon du logis du 1 Grolet) ont été relevés sur les maisons et fermes de Pleudaniel (bourg inclus).

Seulement 9 habitats portent ce qui est à priori des noms/initiales de propriétaires (peu lisibles pour certains) ; le 6 rue de Fontaine Pierre, le 4 Le Piladen, Porz Abat Creiz, le 3 et 5 Traou Nod, Traouas, le 1 Kercaradec, Le Vénec et le 11 rue du Piladen.

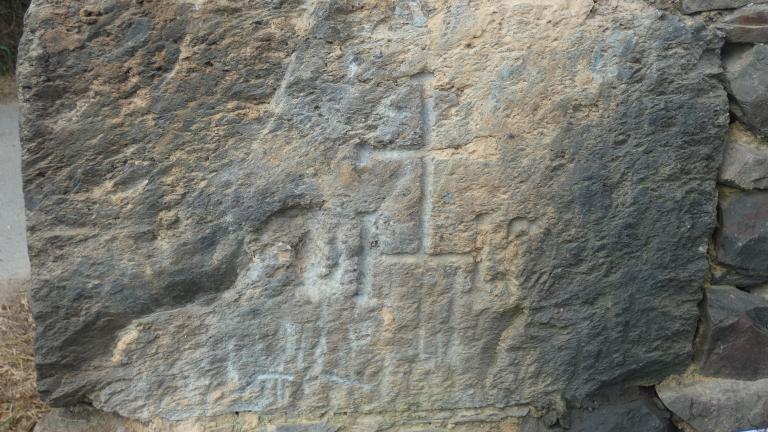

Le monogramme IHS/JHS, surmonté ou non d’une croix, (Jesus Hominum Salvator : Jésus Sauveur des hommes) est régulièrement gravé sur l’encadrement des portes d’entrée ou le chaînage d'angle d’un logis ou d’une dépendance (Kerjean, Kergrist, Mez an Puns, 1 Crec’h Stang, 5 Kerantour, etc.). Parfois, seule une croix est signifiée (Kerjean, Traouas).

Ce monogramme est une interprétation des trois premières lettres du nom de Jésus en grec I étant un « iota » majuscule, H un « êta » majuscule et S un « sigma » majuscule. Ces trois lettres peuvent, selon le contexte, également renvoyer au terme In Hoc Signo Vinces de l'empereur Constantin qui signifie : « Par ce signe, tu vaincras ».

Ces inscriptions servaient à protéger le lieu d’habitation.

En 2019…

De nos jours, la majorité des fermes de Pleudaniel, logis et dépendances, a été transformée en maisons d’habitation, entraînant une modification des espaces intérieurs, un élargissement et une multiplication des ouvertures pour un apport plus conséquent de lumière, le murage des jours présents dans les combles pour l’aération, le retrait des barreaux de fenêtres, et un aménagement des combles en niveau habitable, etc.

La part de l’agriculture est toujours largement dominante dans l'économie locale. En 2010, selon le recensement agricole, 1396 hectares des terres du territoire de Pleudaniel (1842 hectares) sont utilisés pour l’agriculture (SAU) et 36 exploitations agricoles ont leur siège dans la commune.

-

Période(s)

- Principale : 17e siècle

- Principale : 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 16e siècle

- Principale : 15e siècle

- Secondaire : 20e siècle

- Secondaire : 21e siècle

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

- (c) Lannion-Trégor Communauté

Documents d'archives

-

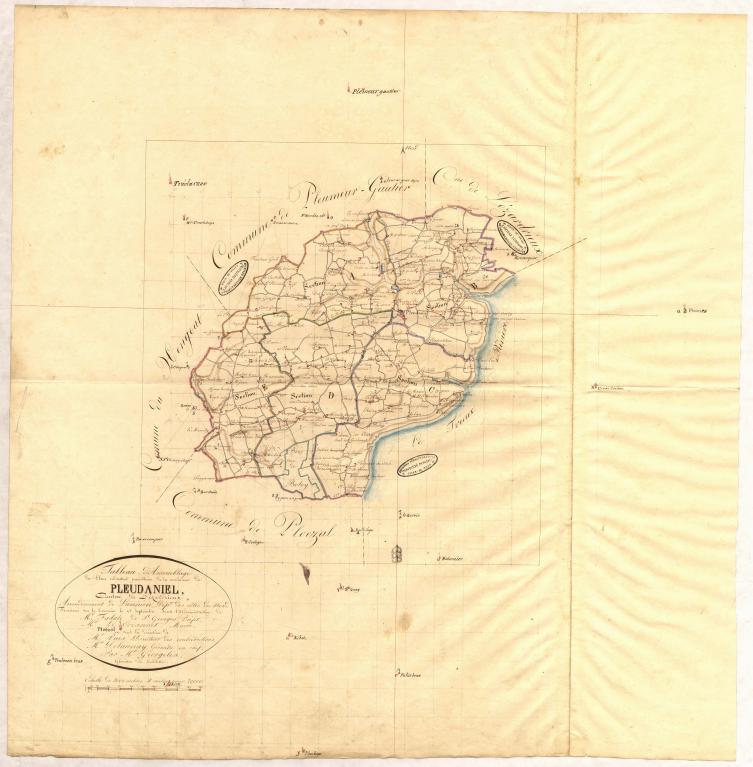

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3 P 201/1

Série 3 P. Fonds du cadastre ancien. Tableau d'assemblage et plans parcellaires de la commune de Pleudaniel, 1829.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Canton de Lézardrieux (22). Pré-inventaire de la commune de Pleudaniel par Catherine Toscer et Christelle Douard assistées de Arthur Guy pour les photographies, 1977. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Canton de Lézardrieux (22). Pré-inventaire de la commune de Pleudaniel par Jean-Pierre Ducouret, 1986. Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel).

-

Archives municipales de Pleudaniel

Dossier "Archives de Pleudaniel" non présent dans les archives classées. Sous-dossier "Notes diverses sur le patrimoine de Pleudaniel".

Bibliographie

-

TANGUY-SCHROER, Judith. Les grandes fermes du Trégor, Locus Solus, Châteaulin, 2019, 144 pages.

-

DESHAYES, Albert. Dictionnaire des noms de lieux bretons, Le Chasse-marée - Ar Men. Douarnenez, 1999, 605 pages.

Lien web

- Etymologie et Histoire de Pleudaniel

- SIGES Bretagne. Les données du territoire de Pleudaniel

- GéoBretagne, visualiseur

- GéoBretagne, de 1950 à nos jours

Chargée d'études à l'Inventaire

Marine Devillers a réalisé le recensement du bâti et l'étude des communes de Lanmérin et Trézény (22) dans le cadre de son stage de Master 2 restauration et réhabilitation du patrimoine bâti à l'Université Rennes 2 en 2017 (9 mai - 9 novembre).

Chargée d'études à l'Inventaire