Château construit vers 1620. 2e campagne au milieu du 18e siècle. Le pavillon nord-est du corps principal porte la date 1748. L'orangerie porte la date 1753. La chapelle date de 1762. L'aile de communs est remaniée. Le portail d'entrée nord-est provient du château de Latay en Guenroc (déplacement vers 1929).

(Jean-Pierre Ducouret, inventaire topographique, 1966)

Un manoir est mentionné au 15e siècle à Couellan, appartenant à une famille de l´Hermine, transmis à une famille Boisjean ou du Boisjean. Il est fortement endommagé pendant les guerres de la Ligue. Le château actuel est construit vers 1620, pour Simon Hay des Nétumières, qui épouse en 1603 Madeleine du Boisjean, dame héritière de Couellan. La première campagne de travaux concerne le pavillon sud ouest du logis, la chapelle, un pavillon construit au nord-est, dans l´alignement de celle-ci, pour loger le chapelain, un mur d´enceinte au sud (aujourd´hui disparu) comprenant un portail à pont-levis ainsi que d´importants communs édifiés en contrebas sur le bord ouest de l´enceinte. Une terrasse est ajoutée devant le logis probablement à la fin du 17e siècle ; des jardins en terrasses sont aménagés à cette époque à l´est. Le pavillon du chapelain est doublé en 1748. Une orangerie, à l´est de ce pavillon est édifiée en 1753 (date portée). Le corps principal du logis, resté inachevé, est terminé au sud et prolongé vers le nord par une grande aile en retour d´équerre entre 1775 et 1777 pour la famille de Saint-Pern. A la fin du 19e siècle, les abords immédiats du château sont transformés et l´ancienne cour principale transformée en parc paysager : le mur d´enceinte au sud est détruit, et le portail déplacé remonté le long de la route menant à Caulnes. L´ancienne grille provenant du château du Lattay à Guenroc, autre propriété de la famille de Saint-Pern, est remontée à l´entrée du bois de Couellan en 1929.

(Véronique Orain/Jean-Jacques Rioult, inventaire topographique, 2009)

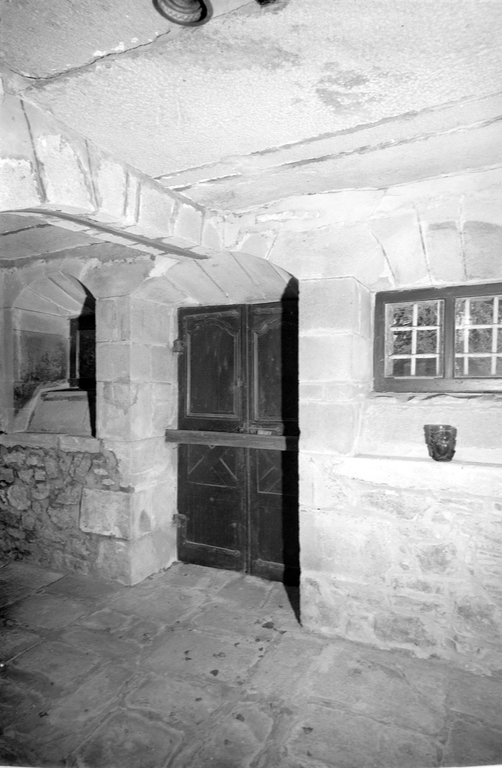

Les origines du château de Couëllan remontent au 15e siècle, comme le mentionne une enquête de 1447, qui indique que Guillaume l'Hermine possède un « hostel » de Couëllan. Ce manoir fortifié, doté d'un pont-levis, d'un mur d'enceinte percé de meurtrières et de tours à chaque angle, conserve aujourd'hui très peu de ses éléments. Le château du 17e siècle de Couëllan incarne un modèle de demeure à la fois défensive et résidentielle, qui conserve ou reconstruit les fortifications du manoir primitif tout en offrant un vaste logis confortable, éclairé par de grandes baies protégées par des grilles défensives.

La toponymie du lieu demeure incertaine. Plusieurs hypothèses existent, dont l'une en lien avec la langue bretonne, où "Couëllan" serait la contraction du breton Coët (le bois) et Lan (l’ermite ou l’ermitage). Le lieu pourrait alors être associé à l'abbaye de Saint-Méen-le-Grand, un centre de rassemblement pour ceux cherchant la vie monastique en pleine forêt, située à moins de dix kilomètres du château. Toutefois, aucune source ne confirme cette hypothèse.

Les différents propriétaires du château de Couëllan

Les Boisjean (1503-1597)

Vers 1503, le domaine de Couëllan passe de la famille de l'Hermine à celle des Boisjean, grâce au mariage de Jeanne de l'Hermine et Allain du Boisjean, un archer ayant participé à la guerre de Succession de Bretagne. Ce mariage permet aux Boisjean d’étendre leur domaine, annexant terres, bois, métairies, moulins, et renforçant les fortifications du manoir, notamment par la construction d’un donjon.

Jean du Boisjean, arrière-petit-fils d’Allain, doit faire face à de nombreuses crises : épidémies de peste en 1583 à Caulnes, troubles liés aux guerres de la Ligue (1572-1595), et son château est même incendié en 1591 par les troupes du duc de Mercœur, meneur des ligueurs catholiques. N'ayant pas les moyens de reconstruire son manoir, la demeure ne renaît qu'au début du 17e siècle, grâce au mariage de Magdeleine du Boisjean, fille de Jean, avec Simon Hay des Nétumières en 1595. Ce mariage améliore la situation financière des Boisjean et rapproche les Hay des Nétumières du Parlement de Bretagne, jusque-là inaccessible du fait de leur attachement à la foi protestante. Le trumeau de la cheminée du deuxième étage, décoré d’une peinture représentant une chasse à la licorne et portant la date de 1620, pourrait indiquer la fin des travaux.

La famille Hay (1597-1703)

Simon Hay fonde une dynastie parlementaire, succédant à son père Jean Hay des Nétumières, conseiller au Parlement. Il transmet à son fils, Paul Hay, la charge de conseiller non-originaire, qu’il transmet ensuite à son propre fils, Siméon Hay. La charge de conseiller non-originaire diffère de celle de conseiller originaire par l’origine du magistrat : bretonne ou française. Ainsi, la charge non-originaire correspond à l’origine française. Cette différenciation est très importante au 16e siècle mais n’est plus qu’une distinction nominale au 18e siècle. Les trois générations de Hay siègent au Parlement de Bretagne pendant 89 ans (1594-1683). La famille Hay est le principal commanditaire du château de Couëllan et réalise les travaux majeurs de la demeure. Le château témoigne ainsi de l'ascension sociale de cette famille parlementaire et reflète son statut nobiliaire.

La famille de Saint-Pern (1715-1789)

Au décès de Siméon Hay et de sa femme Catherine Doisseau, leur fille unique, Renée-Catherine Hay, hérite du domaine en 1703. Elle épouse Jean-Baptiste de Derval, seigneur de Brondineuf. Le château de Couëllan passe ainsi par alliance aux Derval, mais seulement pour une génération.

En 1715, Marie-Françoise-Angélique de Derval, petite-fille de Siméon et Catherine, hérite du château et se marie avec Pierre Mathurin Bertrand de Saint-Pern, conseiller originaire au Parlement de Bretagne de 1714 à 1730. Ce dernier déclare auprès des notaires que le château de Couëllan est sa résidence principale. Cependant, il réside principalement dans son hôtel particulier à Rennes, près du Parlement, ainsi qu'au château de Brondineuf (Sévignac). Son fils René-Célestin de Saint-Pern, qui poursuit une carrière militaire, fait de Couëllan sa résidence principale lors de sa retraite et poursuit les travaux commencés par Siméon Hay. Il ajoute de grandes dépendances, prolonge le manoir Louis XIII à l’est avec une aile en équerre, aménage des jardins paysagers et détruit la clôture primitive à l’est. En 1753, il termine l’aménagement d’une orangerie et refait la chapelle en 1762.

Le domaine de Couëllan au XVIIIe siècle

Un aveu de Renée Catherine Hay, daté de 1703, permet d'estimer l'étendue du domaine à l’époque. Celui-ci comprend une chapelle (probablement présente dès le 15e siècle et refaite vers 1762), un colombier situé au centre de l’avenue menant au château depuis Caulnes, ainsi qu’une cour, des jardins, des bois, des taillis, des avenues, un vivier et quatre moulins. Le domaine s’étend également sur 147 pièces de terre et une rabine de 30 journaux, soit environ 10 hectares.

Le château est saisi pendant la Révolution et vendu comme bien national à Jourdain de Coutance. En 1805, Jean-Louis-Bertrand de Saint-Pern rachète le domaine.

(Flavie Dupont, Inventaire thématique des demeures parlementaires, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.