Photographe à l'Inventaire

- pré-inventaire

- opération ponctuelle

- enquête thématique régionale, Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Plouzévédé - Plouzévédé

-

Hydrographies

Kerallé

-

Commune

Cléder

-

Lieu-dit

Kergournadeac'h

-

Cadastre

BP

17

;

BP

18

-

Dénominationschâteau, enceinte

-

Parties constituantes non étudiéesferme, moulin, étang, colombier, logis, logement

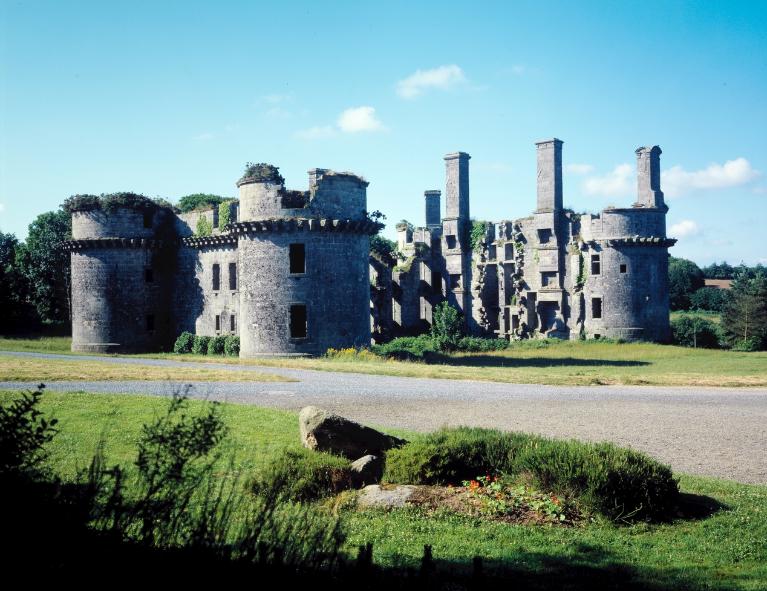

Visibles depuis la route qui suit le tracé de l’ancienne avenue, les vestiges du château de Kergournadec’h avec ses imposantes tours et courtines couronnées de mâchicoulis, font d’abord penser à ceux d’un château fort médiéval, mais il n’en n’est rien. C’est un château de résidence, construit à la fin du 16e siècle ou dans le premier quart du 17e siècle, qui s’inspire des châteaux du Val de Loire et des traités d’architecture, comme ceux de Sebastiano Serlio (1475-1554), Philibert Delorme (1514-1570) ou Jacques Androuet Du Cerceau (1520-1586).

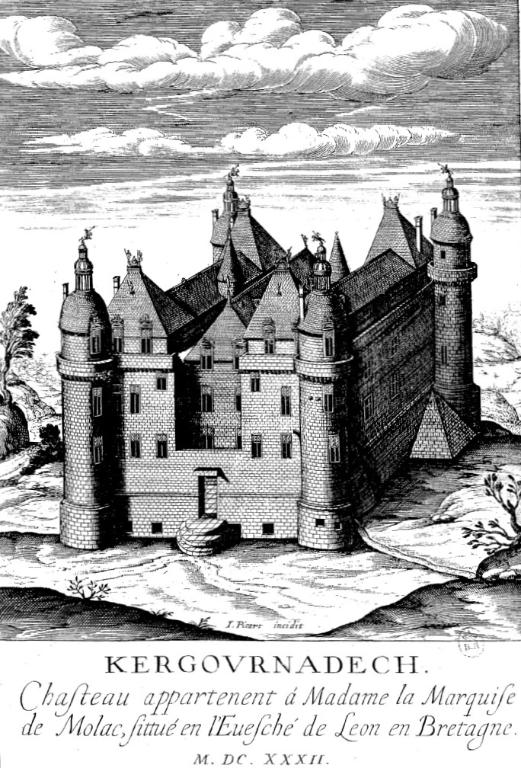

En 1644, une gravure du château de Kergournadec’h par Jean Picart en 1632 et un plan, sont publiés dans La Science héroïque, traitant de la noblesse et de l'origine des armes de Marc de Vulson de La Colombière (mort en 1658). L'auteur décrit le château comme l’une "des plus belles et régulières maisons [comprendre symétrique] en son architecture que l’on puisse voir et d’un dessin rare en France".

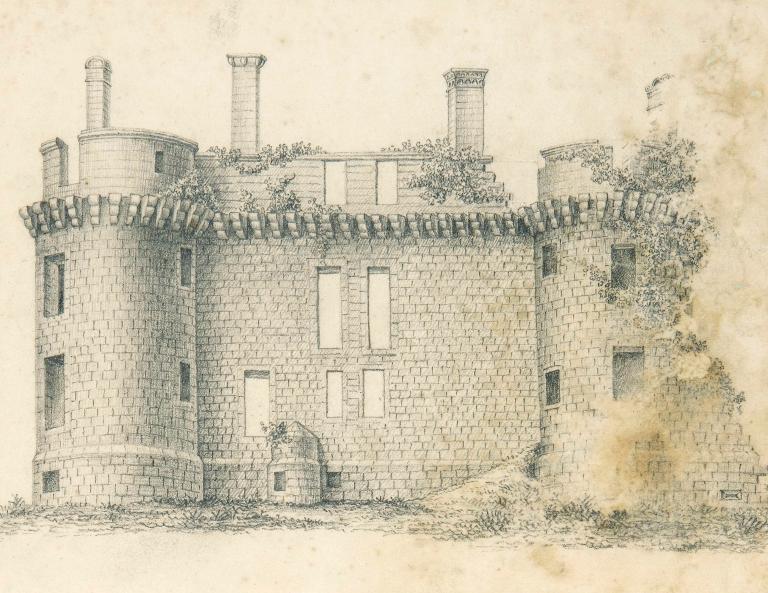

Dans le Haut Léon, les châteaux de Maillé, Kerjean et Kergournadec’h sont des réalisations majeures qui se distinguent par leur modernité et leurs détails décoratifs de la seconde Renaissance. Le choix de conserver de puissants éléments défensifs à Kerjean et à Kergournadec’h est dû au contexte de la Guerre de la Ligue en Bretagne (1588-1598). Le dessin du château de Kergournadec'h par Louis-François Cassas en 1776, figure les vestiges d'une enceinte bastionnée autour du château. On y voit un logis à avancé, appuyé sur un épais mur défensif en partie ruiné, dominé par une tour dont on aperçoit le chemin de ronde percé d’un créneau.

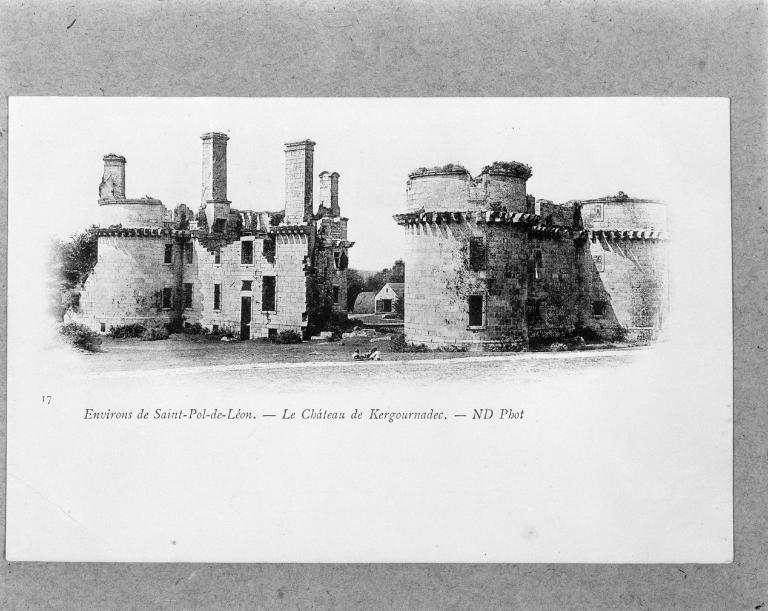

Le château de Kergournadec’h est démantelé vers 1750-1760. Ces vestiges sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 1926.

Créé en 1971 et amendé en 1986-1987, ce dossier d'Inventaire a été mis à jour en janvier 2024 dans le cadre de l'Inventaire des héritages militaires.

Le lieu-dit Kergournadech, Kergournadec'h, signifierait "la maison de l'homme qui ne fuit pas" (Nobiliaire et Armorial de Bretagne de Pol Potier de Courcy). Il est orthographié à tort "Kergornadeac'h" sur le cadastre de 1829 et "Kergonadeac'h" sur la carte au 1/25000 de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Les seigneurs de Kergournadec’h à Cléder sont connus depuis le 13e siècle et mentionnés dans les Montres militaires de l’évêché de Léon de 1426 à 1543. Les terres nobles de Kergournadec’h passent successivement aux Kerhoënt (Alain de Kerhoënt épouse en 1530 Jeanne de Kergournadec’h), Rosmadec, Le Sénéchal, Pinsonneau, Bidé de La Grandville, Hautefort et Maillé.

Le château de Kergournadec’h est construit à la fin du 16e siècle ou dans le premier quart du 17e siècle dans le contexte Guerre de la Ligue en Bretagne (1588-1598)*. Le manoir primitif dit le "vieil lieu de Kergournadec’h" existe encore en 1610. Olivier de Kerhoënt, qui a épousé en 1559 Marie de Plœuc, dame de Coëtanfao est seigneur de Kergournadec’h. Qualifié de chevalier de l’ordre du roi, il meurt en 1594. Dans ses notices des chevaliers bretons, Gaston de Carné lui attribue la paternité du château.

Son fils, François de Kerhoënt (1560-1629), lieutenant du roi et commandant la noblesse de l’évêché de Léon pendant la Ligue puis capitaine de Brest en 1595, marié à Jeanne de Botigneau en 1583, décrite comme "grande et riche héritière", pourrait être le vrai commanditaire du château de Kergournadec’h. Il reçut en 1599 du roi Henri IV le collier de saint Michel en récompense de sa loyauté. Mort en 1629 au château de Botigneau dans l’évêché de Quimper, François de Kerhoënt est enterré dans la chapelle du château de Kergournadec’h, dédiée à saint Jean : "Son corps fut accompagné sur la route de plus de 200 gentilshommes et reçu à la porte de Quimper par monseigneur l’évêque de Cornouaille. Son oraison funèbre fut faite dans la cathédrale par le révérend Père de Bar, jésuite. La compagnie se rendit ensuite au château de Kergournadec’h où il y avait tables préparées de 300 couverts magnifiquement servies de poisson" (Répertoire breton).

Renée de Kerhoënt (1601-1643), fille de François de Kerhoënt et de Jeanne de Botigneau s’est mariée en 1616 à Kergournadec’h avec Sébastien II Molac de Rosmadec (vers 1590 - 1652), fils du lieutenant-général du roi en Bretagne. Ce dernier est sénéchal héréditaire de Rohan, conseiller du Roi en ses conseils, gouverneur des villes, château et sénéchaussées de Quimper-Corentin et de Dinan.

Sébastien III de Rosmadec (vers 1629 - 1693), lieutenant général de Bretagne et gouverneur des ville et château de Nantes hérite du château de Kergournadec’h. Il se marie en 1655 avec Renée Budes, marquise de Sacey et comtesse de Guebriant mais meurt sans héritier.

En 1681, sa sœur, Marie-Anne de Rosmadec (1634-1704) apporte en dot Kergournadec’h à René Le Sénéchal de Carcado (1630-1674) qui le transmet à leur fils René-Alexis Le Sénéchal, de Carcado-Molac (1661-1743). C’est vraisemblablement ce dernier qui vend en 1726 le château à Mathieu Pinsonneau (1656-1747), secrétaire de Louvois pour la somme de 502 000 livres. C'est à sa veuve et à sa fille, Pétronille-Françoise de Pinsonneau, qui épouse en 1714 Julien Louis Bidé de La Granville (1688-1760), conseiller d’état, qu’est attribué le démantèlement du château de Kergournadec’h. En 1753, les poutres du château sont employées à l’église Saint-Pierre de Plouzévédé.

En 1878, les terres de Kergournadec’h sont acquises par la famille Budes de Guébriant.

Le 19 juin 1926, les vestiges du château de Kergournadec’h sont inscrits au titre des Monuments historiques.

* A Brest, le bastion dit Sourdéac, vraisemblablement construit en 1560 sur les plans de Pietro Fredance, ingénieur italien chargé des fortifications en Bretagne, enveloppe le donjon du château fort. A Morlaix, la citadelle bastionnée, connue par un plan de Dubuisson-Aubenay, est construite pendant la Guerre de la Ligue ou juste après.

L'environnement proche du château : logis couvert en pavillon et ferme

A cent mètres au nord du château de Kergournadec’h se dresse une imposante résidence à couverture en pavillon, construite vers 1760. Ses cinq lucarnes ornées pourraient provenir du château. En 1829, cette demeure, propriété de monsieur le comte de Hautefort et de madame la comtesse de Maillé est désignée comme le "château". Selon le dossier d'Inventaire de 1986-1987, une pierre tombale provenant de l’église de Cléder est remployée dans le sol de la demeure (rez-de-chaussée, pièce ouest) : datée de 1643, elle porte les armoiries des familles de Kerhoënt et de Rosmadec, s’agit-il de celle de Renée de Kerhoënt ? Une autre pierre tombale porte les armoiries des Carman de Maillé, des Rosmadec et des Kergournadec’h surmontées de la devise des Kergournadec’h : "En dieu est".

Au nord-ouest, se dresse une ferme, la métairie du château, datable du 19e siècle.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 16e siècle, 1er quart 17e siècle , daté par travaux historiques

- Secondaire : 3e quart 18e siècle , daté par travaux historiques

-

Dates

La situation géographique

Le château de Kergournadec’h est situé à Cléder, à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un petit vallon où coule le Kerallé qui se jette dans l’anse du Kernic située à 5 km vers le nord-nord-ouest.

Le château est implanté au centre d'une enceinte défensive quadrangulaire avec tours bastionnées aux angles dont subsistent des vestiges.

Le cadastre de 1829 montre le château dans son environnement de l'époque (nulle trace cependant de l'enceinte défensive qui a déjà été déconstruite) : au sud-ouest une chaussée faisant digue, deux étangs et un moulin à eau au nord-ouest, des avenues ou grandes allées plantées (avec, pour les fermes proches, les toponymes : La Porte et Pen ar Valy, le bout de l’allée), des pâtures, futaies, courtils et terres labourables, une métairie, une chapelle, des dépendances comme un four à pain, une buanderie, un routoir et un colombier au nord-est (conservé).

Formes, matériaux et dimensions

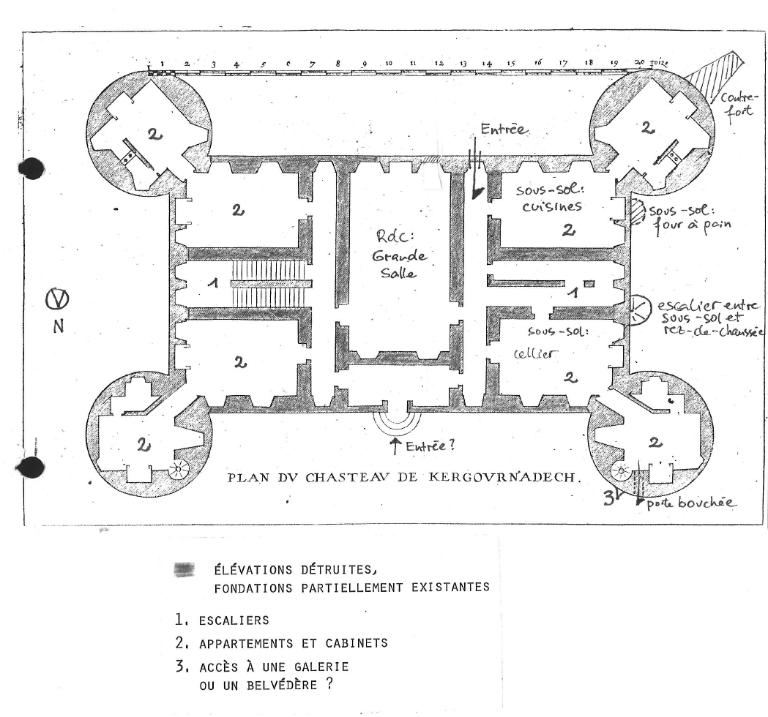

Construit en pierre de taille de granite gris, le logis de plan rectangulaire (d’après le plan de 1644, il mesure 18 toises 2 pieds x 10 toises soit 35,5 mètres par 19,5 mètres environ) est flanqué de quatre tours (5 toises de diamètre soit 9,75 mètres environ).

La distribution du château et son fonctionnement

L’entrée principale, précédée d’un perron de quelques marches en demi-cercle, se fait au milieu de l’élévation nord-ouest. L’entrée secondaire se fait dans l’élévation sud-est.

Le château comprend quatre niveaux :

Le sous-sol dédié aux offices, uniquement accessible du rez-de-chaussée par un escalier en vis visible en saillie dans l’élévation sud-ouest. Eclairé par des soupiraux et fenêtres basses grillées, il abrite cave, cellier et cuisine avec four à pain.

Le rez-de-chaussée surélevé abrite au nord-est une cour intérieure distribuant, de part et d’autre, deux couloirs (est et ouest) éclairés par des fenêtres et dotés de niches à lumière. Le couloir ouest, éclairé par une fenêtre au nord-ouest et une imposte au sud-est aboutit à l’entrée secondaire dans la courtine sud-est. Au centre du château se trouve une grande salle, en périphérie quatre "appartements" communiquant avec les tours, faisant cabinets et garde-robes, dotées de latrines. Des deux couloirs latéraux partent deux escaliers rampe sur rampe avec mur d’échiffre et grandes baies (dans les élévations sud-ouest) desservant l'étage supérieur. Selon le plan de 1644, des escaliers en vis - probablement de service - desservent également deux des quatre tours (tours nord et ouest).

Le premier étage est vraisemblablement doté de la même organisation symétrique que le rez-de-chaussée comme le montrent les emplacements des cheminées avec, au centre, la grande salle planchéiée à usage de salle de bal selon la mode de l’époque.

L’étage de comble - desservi par deux escaliers en vis ? - est doté de lucarnes donnant sur le chemin de ronde (selon la gravure de 1644). Certaines lucarnes semblent avoir été remployées dans le logis tout proche datable du 18e siècle.

L'ornementation

Les fenêtres, de plan rectangulaire, sont encadrées d’un large bandeau.

A l’extérieur du château, seules la partie sommitale des souches de cheminée sont ornées de motifs.

A l’intérieur, le décor des cheminées reflète la hiérarchie des lieux : salles centrales fastueuses des rez-de-chaussée et du premier étage (piédroits en pilastre gainé, manteau mouluré et pilastres ; piédroits en colonne cannelée, décor géométrique complexe et mufles de lion), salles périphériques du rez-de-chaussée (griffes de lion, piédroits moulurées avec motifs en accolade, coquilles et rouleaux), chambres du premier étage (piédroits en pilastre gainé, manteau droit) et chambres de l'étage de comble (simples piédroits et manteau droit). Les niches à lumière sont également richement ornées.

Les aspects défensifs

L'éperon de la tour sud est orienté dans le même axe que la tour bastionnée de l'enceinte défensive.

Outre ses courtines flanquées de quatre tours massives, le château comprend au nord un sas d’entrée faisant vestibule, des ouvertures de tir dans les allèges des fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage permettant le tir avec des armes portatives et un chemin de ronde sur mâchicoulis sur l’intégralité de son pourtour. Le chemin de ronde apparaît à ciel ouvert sur la gravure de Jean Picart, mais certains auteurs l’identifient comme une galerie de circulation (l’un n’excluant pas l’autre).

Certaines fenêtres murées des tours sont dotées d’ouverture de tir provenant vraisemblablement du démontage de l'enceinte extérieure et de remontage.

La couverture

Les souches de cheminées gardent les traces de la toiture à deux pans. Selon la gravure de 1644, la couverture du château est complexe : toiture à long pan et en pavillon, couverture en dôme des tours sommés de lanternon à deux niveaux, ornés d’épis de faitage représentant des sentinelles à pied avec leur lance et des chevaliers en armure avec leur lance monté sur un cheval cabré.

L'état actuel : des vestiges "cristalisés"

De l'enceinte défensive quadrangulaire subsistent une petite tour de plan carré (7 mètres x 7,5 mètres environ) dotée d'ouvertures de tir à redan et deux pans de courtine, l'un filant sur une quarantaine de mètres vers le nord-est, le second sur une vingtaine de mètres vers le nord-ouest (cf. dessin de Cassas de 1776 et vue aérienne verticale de 1980).

Si le château a perdu l’intégralité de ses couvertures, escaliers et murs de refend, il conserve ses quatre tours, ses courtines sud-ouest, nord-est et une partie de sa courtine sud-est. L’emplacement de la porte secondaire est visible dans la courtine sud-est. Ses fenêtres sont bien conservées comme ses trois niveaux de cheminées avec leurs hautes souches dans les courtines sud-est et sud-ouest. Des quatre tours, seules les tours ouest et sud ont conservé leur souche de cheminée. Les corbeaux des mâchicoulis du chemin de ronde qui couronnaient tours et courtines sont conservés.

-

Murs

- granite pierre de taille

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier

-

Étagessous-sol, 1 étage carré, étage de comble

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Élévations extérieuresélévation ordonnancée

-

Couvertures

- toit à longs pans croupe

- toit conique

- dôme circulaire

- toit en pavillon

-

Escaliers

- escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

- escalier dans-oeuvre : escalier en vis avec jour

-

État de conservationvestiges, inégal suivant les parties, bon état

-

Techniques

- sculpture

-

Représentations

- ornement, entrelacs

-

Précision dimensions

Logis de plan rectangulaire (d’après le plan de 1644, 18 toises 2 pieds x 10 toises soit 35,5 mètres par 19,5 mètres) flanqué de quatre tours (5 toises de diamètre soit 9,75 mètres environ).

-

Statut de la propriétépropriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

-

Éléments remarquableschâteau

-

Protectionsinscrit MH, 1926/06/19

-

Précisions sur la protection

Les vestiges du château (cad. BP 17) : inscription par arrêté du 19 juin 1926.

-

Référence MH

L’enceinte défensive n'est pas protégée.

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Institut national de l'information géographique et forestière

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général (Bretagne)

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

POTIER DE COURCY, Pol. Nobiliaire et armorial de Bretagne. Nantes, 2ème édition, tome 2, 1862, 495 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

MUSSAT, André. Arts et cultures de Bretagne. Un millénaire. Paris, Berger-Levrault, 1979.

-

Service régional de l'Inventaire de Bretagne. Dossier d'Inventaire du château de Kergournadec'h à Cléder (étude thématique manoirs), 1971 ; 1986-1987.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Inventaire général des Monuments et des Richesses Artistiques de la France. Région Bretagne. Châteaux du Haut-Léon, Finistère. par Christel DOUARD, Marie-Dominique MENANT, Catherine Toscer. Baillé : URSA, 1987. (Images du Patrimoine ; n° 34).

-

FAUJOUR, Marc. L'héraldique des seigneurs de Kergournadech et des familles alliées dans le haut Léon, 1275-1721. Nantes, 2016.

-

AMIOT, Christophe. "Fortifier sa demeure en Bretagne au 16e siècle" in Fortifier sa demeure à l'époque moderne, du 16e au 18e siècle, Actes du cinquième colloque international au château de Bellecroix, 16-18 octobre 2015, sous la direction de Nicolas Faucherre, Delphine Gautier et Hervé Mouillebouche, 2016, p. 210-243.

Périodiques

-

MUSSAT, André. "Trois châteaux de la seconde Renaissance en Léon : Maillé, Kerjean, Kergournadec'h". Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, LIX, 1982, p. 195-226.

Documents figurés

-

ANDROUET DU CERCEAU, Jacques. Livre d’architecture... contenant les plans & dessaings de cinquante bastimens tous differens. Paris, 1559.

https://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_Masson647.asp

Planches X et XII -

DELORME, Philibert. Le Premier Tome de l'Architecture. Paris, 1567.

https://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Images/Les1653Index.asp

Livre 1 de l'architecture, chapitre VII : Les huit vents principaux, 18 et 19 -

Bibliothèque nationale de France

VULSON DE LA COLOMBIERE, Marc. La Science héroïque, traitant de la noblesse et de l'origine des armes. 1644.

Vue de situation, vue générale et plan du château de Kergournadec’h.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57657202

NP ; supplément : Généalogie de la maison de Rosmadec -

LA POIX DE FREMINVILLE (de), Christophe-Paulin (dit le Chevalier de Fréminville). Antiquités de la Bretagne. Antiquités du Finistère. Brest : chez Lefournier et Deperiers, 1832, 326 p.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

TAYLOR, Jean, NODIER, Charles, CAILLEUX, Alphonse de. Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Bretagne. Paris : F. Didot, 1845-1846. (Paris : Inter-livres, s. d., reprint).

-

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : 40 Fi

Fonds Meirion Jones : château de Kergournadéac'h à Cléder, vers 1990.

Documents multimédia

-

Répertoire breton. Les Chevaliers bretons de Saint-Michel : famille de Kerhoent

https://www.repertoire-breton.org/famille/kerhoent-de

Lien web

- Section G de Kergonadeach, 2ème feuille du cadastre parcellaire de 1829 de la commune de Cléder (collection : archives départementales du Finistère)

- Dessin du château de Kergournadec’h du côté de la grande avenue par Louis-François Cassas, 1776 (collection : Musée départemental breton)

- Dessin du chevalier de Fréminville, vers 1832 : élévation sud-ouest (collection : Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine, 37 Fi 135)

- Croquis préparatoire par Felix Benoist, vers 1844 (collection : Musée départemental breton)

- Dessin, 19e siècle (collection : Archives Départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 Fi 221)

- Dessin par Louis Le Guennec, 1914 (publié par Christian Kulig sur le réseau social Facebook en 2022)

- Article "Trois châteaux de la seconde Renaissance en Léon: Maillé, Kerjean, Kergournadec'h" par André Mussat, 1982 dans les Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne

- Fonds Meirion Jones : château de Kergournadéac'h à Cléder (collection : Archives départementales d'Ille-et-Vilaine)

- Lien vers POP : la plateforme ouverte du patrimoine (notice Monuments Historiques)

- Article "Château de Kergournadech" sur Wikipédia, L'encyclopédie libre

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.