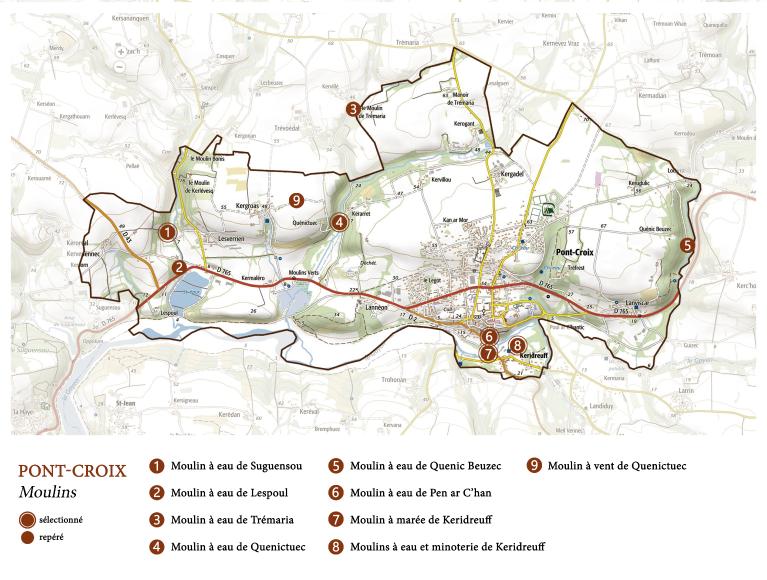

Parmi les 11 moulins repérés à Pont-Croix en 2020, on compte 10 moulins à eau (dont le seul moulin à marée du territoire) et un unique moulin à vent. Sept d’entre eux font l’objet d’un dossier individuel : les trois moulins à eau de Keridreuff (un seul dossier), le moulin à marée du pont du Keridreuff, le moulin de Penn ar C’han, les moulins à eau et à vent de Quenictuec et le moulin à eau de Sugensou.

- inventaire topographique

- inventaire topographique, Pont-Croix

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

Dossier non géolocalisé

-

Dénominationsmoulin, minoterie

-

Aires d'étudesCap Sizun

-

Adresse

-

Commune : Pont-Croix

Cadastre : ?

-

Commune : Pont-Croix

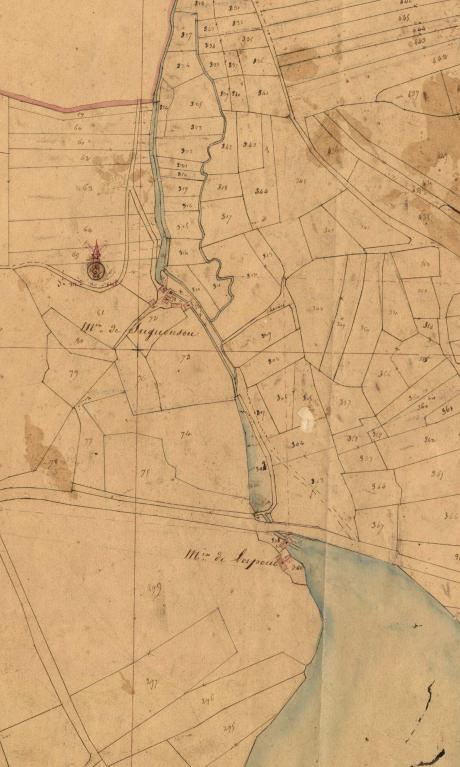

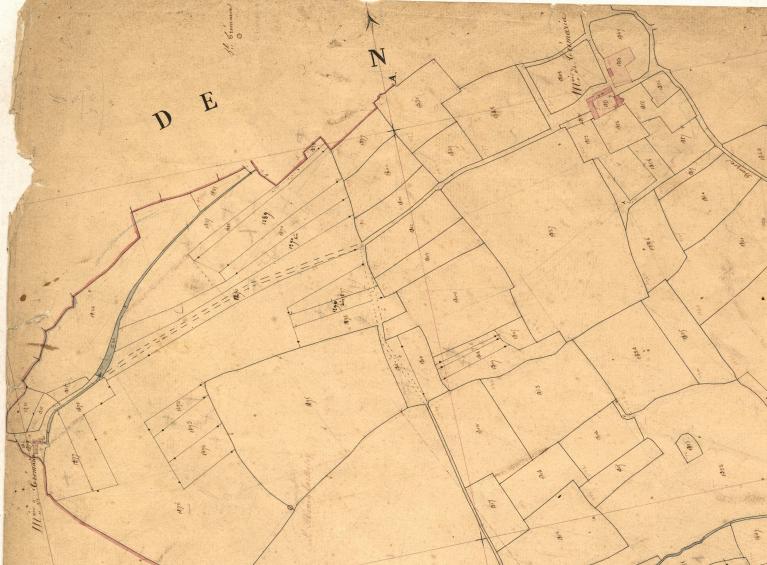

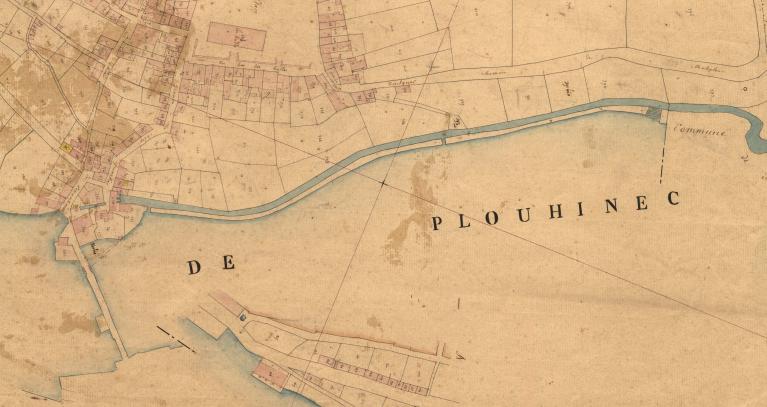

Deux moulins à vent sont signalés sur le cadastre de 1837. Ils se trouvaient isolés au sud-ouest du village de Lannéon et à proximité du moulin à eau de Suguensou. Les deux bâtiments ont disparu mais les linteaux du moulin à vent de Suguensou se trouvent aujourd’hui dans la cour d’une ancienne ferme du voisinage. Le seul moulin à vent observé en 2020 (moulin de Quenictuec) date de la seconde moitié du 19e siècle (date portée : 1860).

Notons que Jean-Baptiste Ogée mentionne à la fin du 18e siècle l’existence d’un moulin à vent à Trefrest. S’il a bien existé, ce moulin n’est pas signalé sur le cadastre de 1837 et son existence n’apparait pas dans la toponymie des parcelles du secteur.

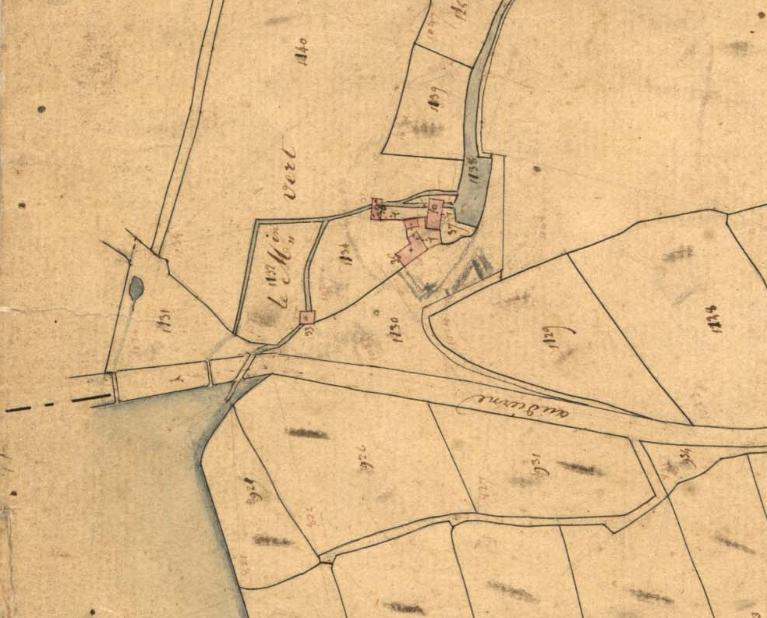

Des dix moulins à eau signalés en 1837, seul le Moulin Vert a été totalement transformé. (Sa présence est tout de même signalée par le nom de l’écart et la présence d’une meule mise en évidence en bordure du chemin qui traverse le village.) Les autres ont conservé au moins le logis dont il dépendait.

Les dates relevées sur les bâtiments des moulins situés dans les écarts renvoient pour une grande majorité au 19e siècle (1777 sur le moulin sud de Quenictuec, 1802 sur le moulin de Suguensou, 1812 sur le moulin de Lespoul (réemploi ?), 1829 sur le logis du moulin de Tremaria, 1852 sur une meule du moulin de Quenic Beuzec et sur le logis du moulin nord de Quenictuec). Les moulins situés en ville ou dans le faubourg de Keridreuff (sur le territoire la commune de Plouhinec jusqu’en 1948) portent quant à eux les dates antérieures de 1757 (l’un des moulins de Keridreuff) et 1761 (moulin de Pen ar C’han).

-

Période(s)

- Principale : 2e moitié 18e siècle

- Principale : 19e siècle

Les moulins à vent de la commune, présents ou disparus, sont isolés des villages, occupant une hauteur à l’écart des habitations.

Les moulins à eau sont implantés sur le Goyen (moulin à marée de Keridreuff, moulin de Pen ar C’han) et ses principaux affluents. Trois de ces derniers prennent leur source au nord et alimentent plusieurs moulins. A l’est se trouve un premier affluent qui alimente le moulin de Quenic-Beuzec après être passé par trois moulins à Confort Meilars (Castellien, Kerstrat (disparu) et Poulbleiz) et un à Beuzec-Cap-Sizun (Trevien). L’affluent le plus à l’ouest irrigue les moulins de Sugensou et de Lespoul (après être passé par le moulin de Kerlevesq en Beuzec-Cap-Sizun). Le troisième ruisseau se situe entre les deux précédents et prend sa source à Beuzec-Cap-Sizun. Il alimente les moulins de Tremaria, Quenictuec et le Moulin Vert.

Les moulins et la minoterie de Keridreuff fonctionnaient avec le Stang Vihan. Cet affluent du Goyen est un ruisseau de plus de 4 km provenant de l’étang de Poulguidou. Il dessert, en plus, huit moulins à eau situés en amont sur les communes Plouhinec et Mahalon.

Les moulins à vent.

Le moulin à vent de Quenictuec (et très probablement les moulins disparus de Lannéon et Suguensou) est du type « moulin à tour en pierre » que l’on retrouve partout sur les zones littorales du Finistère. Ces moulins présentent un étage et sont plutôt bas. Le vent étant omniprésent, on n’a donc pas besoin de le chercher en hauteur. Le toit, posé sur le fût, est tournant (bois sur bois avec beaucoup de graisse de cochon). Une « queue » en chêne (lostenn) est aménagée de l’autre côté des ailes. Quelques personnes, un âne ou même encore un cabestan peuvent manœuvrer cette queue afin d’orienter les ailes face au vent. Pour aider, on pouvait se servir de pierres plantées dans le sol autour des moulins permettant de prendre un bon appui.

Les ailes sont au nombre de quatre. Voici comment Christian Pelras les décrit en 1963 : « Les ailes avaient la forme d’échelles doubles sur lesquelles étaient tendues des voiles passant alternativement entre les « échelons ». On les déroulait de l’extrémité vers le centre, et pour ce faire, le meunier devait grimper sur les ailes comme un gabier dans sa masure. »

La tour est appareillée en moellons de granite ou plus rarement en pierres de taille (en moellons dans le cas de la tour du moulin de Quenictuec). Deux portes y sont aménagées en fonction des vents dominants: l’une au sud-ouest et l’autre au nord-ouest (approximativement). Lorsque le vent est à l’ouest, la porte de ce côté devient inaccessible à cause des ailes qui tournent presque jusqu’au sol. On utilise donc l’autre porte.

Une fenêtre est systématiquement ouverte à l’étage au sud pour plus de lumière. Cette fenêtre était aussi utilisée pour l’entretien des ailes du moulin. D’autres fenêtres, plus petites, sont également visibles à d’autres endroits du fût aussi bien au rez-de-chaussée qu’à l’étage, notamment un jour pour éclairer l’escalier.

En ce qui concerne les matériaux du toit, les bardeaux de châtaignier ont remplacé le chaume. L’utilisation d’ardoises est assez rare à cause des vibrations produites par le mécanisme en action. Dans le cas du moulin de Quenictuec, les bardeaux ont été restaurés dans les années 1970 avec du bois de Red Cedar.

L’intérieur de ce type de moulins est aménagé de la même manière : un escalier en pierre sous lequel se trouve une niche pour poser la couche du meunier, une cheminée lui faisant face et de nombreuses petites niches murales. La fumée de la cheminée s’échappe par un petit trou rectangulaire aménagé dans la maçonnerie à mi-hauteur du fût.

Le moulin à vent de Quenictuec a conservé une partie de son mécanisme (rouet, sablières, arbre tournant) et sa paire de meules.

Les moulins à eau.

Les moulins à eau de Pont-Croix fonctionnaient à l’origine avec une (ou plusieurs) roue(s) à aube horizontale (appelée roue à pirouette dans le Finistère) située en dessous de la meule (quatre roues et quatre paires de meules pour le moulin de Pen ar C’han). Ils étaient construits au-dessus d’une sorte de tunnel où l’eau, en dévalant plusieurs cascades successives, venait actionner la roue. Dans tous les cas observés, cette eau venait d’un bassin de rétention créé à proximité du moulin alimenté par un bief.

Comme certains meuniers étaient aussi agriculteurs, certains moulins comme à Sugensou, Lespoul, Quenictuec ou Quenic-Beuzec se trouvaient dans une petite ferme où ils occupaient une place parmi les bâtiments agricoles.

On observe à Pont-Croix le seul moulin à marée du territoire. Ce dernier, remanié en habitation, se situe sur le pont de Keridreuff. Il fonctionnait au moyen de deux roues à pirouettes.

Non loin de là se trouve également une minoterie ruinée. Bâtiment unique en son genre sur le territoire, il est de plan rectangulaire doté de cinq niveaux et présente, sur son côté est une grande roue à aube métallique.

-

Toitsardoise, bois en couverture

-

Murs

- granulite moellon

- granulite moellon enduit

- granulite pierre de taille

-

Décompte des œuvres

- repérés 11

- étudiés 7

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

- (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

Bibliographie

-

Collection particulière

PELRAS, Christian, Goulien, commune bretonne du Cap-Sizun, entre XIXe siècle et IIIe millénaire, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001.

-

Collection particulière

Jean-Jacques Doaré, Plouhinec autrefois. Tranches de vie d'une commune du Finistère. Tome 1. Ed AS3P, 2012

Périodiques

-

GAUTIER, Marcel. Un type d'habitation rurale à fonction « industrielle ». Les moulins de Bretagne et de Vendée . In: Norois. N°63,1969.

-

MONAT Alain, Le moulin de Pen-ar-Han, Bulletin municipal de Pont-Croix, 2014, n°13, p 7-10

Documents figurés

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire