Chargée d'études Inventaire

- étude d'inventaire, Guémené-sur-Scorff

- inventaire topographique, Vallée du Scorff

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Guémené-sur-Scorff - Guémené-sur-Scorff

-

Commune

Lignol

-

Lieu-dit

Kerouallan

-

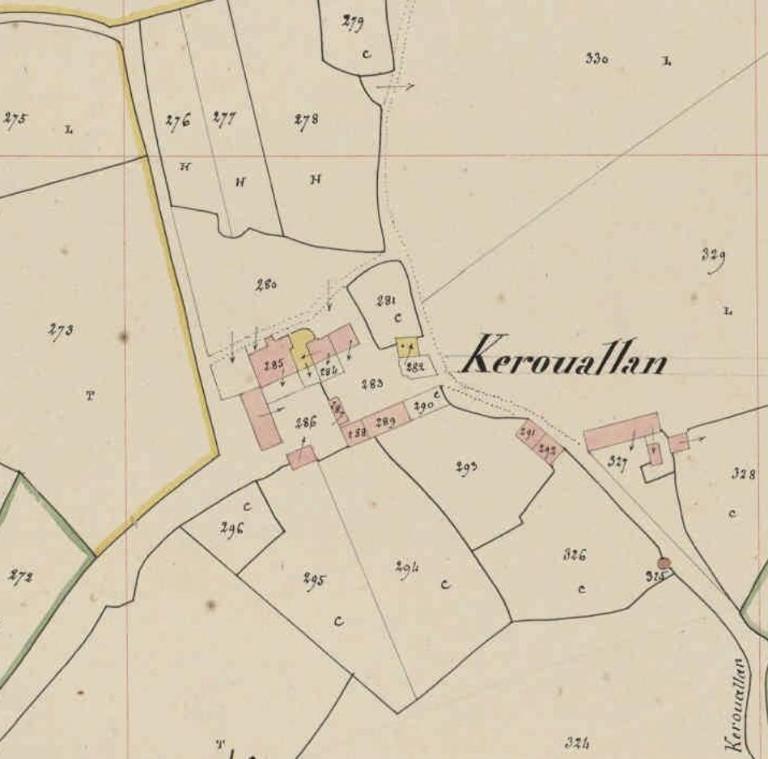

Cadastre

1946

E3

258

;

1842

E3

285, 286, 284, 283

;

2018

E3

20

-

Dénominationsmanoir

-

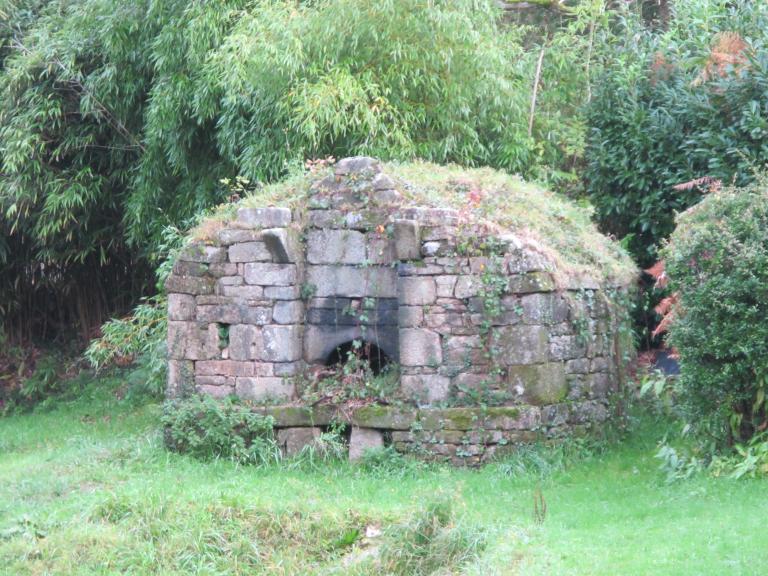

Parties constituantes non étudiéespuits, four à pain, étable, logement

Quoiqu'il soit resté entre les mains de la même famille jusqu'à la fin du 20e siècle, le manoir de Kerouallan a subi depuis sa construction, sans doute au début du 16e siècle, de nombreux remaniements qui ont altéré sa structure initiale.

Après plusieurs changement de propriétaires dans le courant du 15e siècle, Philippe Dando ou de Kerouallan, de la maison du sire de Guémené achète la terre : il est mentionné dans un aveu en 1478, aussi c’est probablement à lui ou à son fils Louis mort en 1522, qu’il faut attribuer la construction à la charnière du 16e siècle des parties les plus anciennes du manoir : l’aile de retour où se trouve la cuisine (?), le corps principal dont la mise en œuvre du mur sud témoigne de cette époque, mais aussi la tour d’escalier nord .

Il est probable que l'appentis qui double au nord le corps principal est construit au 17e siècle, de même que la tour de latrines en saillie joignant la tour d'escalier.

La date de 1730, non retrouvée en 2015, pourrait correspondre à une campagne qui concerne l'ajout des lucarnes du corps principal en une tentative de régularisation des percées. Sur l’une des lucarnes est figuré le blason des Kerouallan, « D’azur à trois pommes de pin d’or, posées deux et une les queues en bas». La modification de la porte d'entrée de ce corps remonte soit à cette période, soit au siècle antérieur, de même que la création du couloir de distribution.

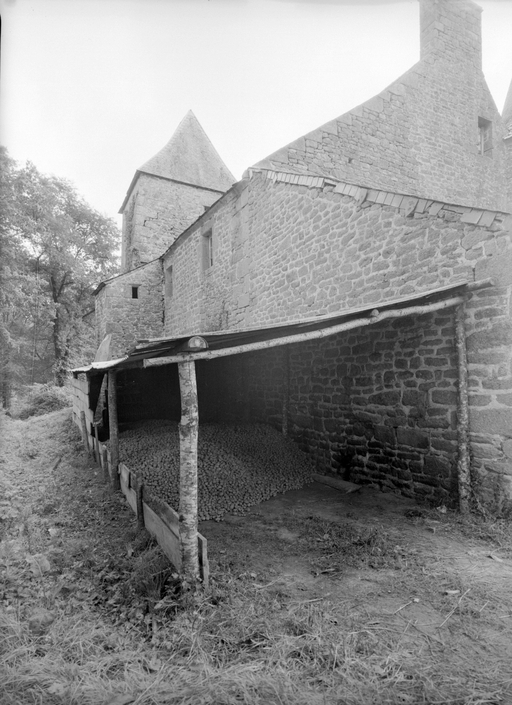

Une grande campagne de travaux intervient dans la 2e moitié du 19e siècle : sur le plan cadastral de 1842, la partie est du corps principal est en ruines ; elle est remplacée alors par un bâtiment en appentis (remise) dont seule la base du mur sud subsiste de la partie manquante. La distribution de cette aile était assurée par les portes jumelées de la tour postérieure, celle du grenier bouchée. Dans le même temps est construite la tour d'angle à la jonction des corps en équerre, dont la base remploie les pierres anciennes, provenant sans doute de l'aile en retour : la tour joue alors le rôle d'entrée, reléguant l'ancienne porte d'entrée à une rôle secondaire d'accès à la tour, à la distribution de l'étage, et au cellier. L'aile en retour est raccourcie : il est probable que son mur est est reconstruit au contraire du mur ouest, intact ; les nouveaux percements, porte rectangulaire aux proportions du 19e siècle et le jour étroit font plutôt penser à une dépendance qu'à une cuisine, destination initiale de cette aile. On construit aussi un appentis reliant les deux corps de logis dans l'angle nord-ouest : cet appentis à usage d'étable au milieu du 20e siècle ne communique pas avec le logis.

Des deux bâtiments dans le prolongement à l'est existant en 1842, peut-être alors le logis de la ferme d'après les divisions parcellaires en 1842, le premier à l'ouest a disparu, le second a été remanié au début du 21e siècle : l'une des ouvertures remploie un blason des Kerouallan ; tous les bâtiments de service au sud du manoir ont été détruits.

L'implantation choisie sur une hauteur dominant la vallée du Scorff dont le manoir est séparé par une vaste futaie est caractéristique d'un site de manoir.

La structure initiale pose quelques questions : s'agit-il d'un bâtiment en équerre, la cuisine étant logée dans l'aile basse en retour ? cette hypothèse est confirmée par la présence de la cuve d'un saloir ainsi que la goulotte d''évacuation d'un évier insérés et bien visibles dans le mur ouest, de même que par la qualité de la mise en oeuvre des murs. Cependant, comment communiquaient alors la salle et la cuisine ? L'insertion au 19e siècle de la tour dans l'angle, a fait disparaitre les traces d'une éventuelle liaison. Et quelle était alors la destination de la pièce est du corps principal,en ruines en 1842 ?.

Chaque époque s'est efforcée d'augmenter la prestance du manoir : à la formidable tour d'escalier postérieure, dont le toit en pavillon dépassait le faitage principal, se sont ajoutées au début du 18e siècle, les lucarnes en pierre de taille régularisant les travées de la façade, puis au milieu du 19e siècle, une nouvelle tour sans escalier dans l'angle des deux bâtiments, donnant à l’ensemble une silhouette assez classique de manoir en équerre du 16e siècle. (C. Toscer)

Edifice construit en 1730, remanié. (enquête de 1970)

La première mention de la terre noble intervient dans un aveu de Henry de Keremar en 1402. Les réformations de 1427 et 1444 montrent que Kerouallan appartient alors à Jean de Boutouillic qui y demeure. Propriété en 1478 de Philippe Dando, alias de Kerouallan, qui l'avait acquise, cette sieurie était un ramage de la seigneurie du Coscro. A la montre de 1481, Philippe Dando est dit de la maison de sire de Guémené. La réformation de 1666 mentionne "la maison et manoir noble de Kerouallan avec une métharie, un moulin et quelques hommes". La famille de Kerouallan conserve le manoir jusqu'au milieu du 20e siècle, à l’exception d'une brève période au milieu du 17e siècle, et à la Révolution où il est vendu comme bien national à Jean-Marie Cadoret.

Le logis est sans doute construit au début du 16e siècle. L'appentis postérieur du corps principal est construit au cours du 17e siècle. Les lucarnes de la façade sud sont ajoutées en 1730 (cette date lue lors de la première enquête, n'a cependant pas été retrouvée en 2015).

Au début du 19e siècle, la partie est du corps principal est en ruines : elle est remplacée dans la 2e moitié du siècle par un appentis à usage de remise. A la même époque, une tour d'angle est insérée à la jonction des deux corps de logis. L'escalier dans la tour postérieure est remplacé par un escalier en bois à rampe en ferronnerie ; le corps en retour est raccourci, porte et jour sont de nouveau percements.

La restauration actuelle date des années 2000, avec reprise des toitures, de la partie haute de l'angle nord-ouest de la tour, ajout d'une lucarne identique à celles du logis sur le corps bas en retour, tandis que la remise ayant remplacé la parte est du corps principal est laissée en ruines. (C. Toscer)

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 16e siècle, 17e siècle

- Secondaire : 2e quart 18e siècle, 2e moitié 19e siècle, 1er quart 21e siècle

-

Dates

- 1730, porte la date

Etabli sur un site dominant le Scorff, le logis se compose de deux bâtiments en équerre construits en pierre de taille, aujourd'hui reliés par une tour insérée dans l'angle. Double en profondeur, le logis principal orienté au sud se composait de deux pièces en rez-de-chaussée celle de l'est aujourd'hui en ruines. La porte d'entrée donne accès à la salle aujourd'hui séparée par un mur cloison d'un couloir de distribution, couloir qui contient trois portes en anse de panier jumelées ou en retour, desservant la pièce est en ruines, la tour d'escalier postérieure et le corps postérieur, peut-être un cellier au rez-de-chaussée surmonté de chambres en demi-niveau. La salle communique avec la tour d'angle qui sert d'entrée par un percement maladroit que l'on retrouve en vis-à-vis dans le corps en retour. Sans étage, celui-ci ne se compose aujourd’hui que d'une pièce qui contient un saloir et un évier encastrés dans le mur ouest.

Les percements irréguliers de la façade conservent leurs fenêtres moulurées d'un cavet, l'une à accolade, en contraste avec les lucarnes à fronton à angles vifs. Les grandes fenêtres de la salle et de la chambre montrent les traces de grilles.

La tourelle d'angle est en pierre de taille à la base (remploi), en moellon régulier à l'étage, les niveaux soulignés par un bandeau, les encadrements des baies harpés.

-

Murs

- granite

- pierre de taille

- moellon

-

Toitsardoise

-

Étages1 étage carré, comble à surcroît

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

- toit conique

- toit en pavillon

- pignon découvert

- pignon couvert

- appentis

-

Escaliers

- escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Archives départementales du Morbihan

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

Le patrimoine des communes du Morbihan. Paris : Flohic éditions, 2000. (Le patrimoine des communes de France).

p. 424

Périodiques

-

GALLES, Louis. Étude de géographie féodale. Les arrières-fiefs de la seigneurie de Guémené. Extrait du Bulletin de la société polymathique du Morbihan, 2e semestre 1867.

10

Documents multimédia

-

Lignol, Patrimoine et noblesse.

http://www.infobretagne.com/lignol.htm

Chargée d'études à l'Inventaire

Chargée d'études Inventaire

Chargée d'études à l'Inventaire