Armement proposé par le commission de 1841.

Belle-Ile.

Considérations générales.

Les nombreuses tentatives faites contre Belle Ile, suffisantes au besoin pour attester l'importance de cette position et pour justifier le développement des fortifications qu'on a cru devoir y élever à toutes les époques. Les Romains au cours de leurs conquêtes dans les Gaules, avaient compris la nécessité d'être maîtres de la position de Belle Ile ; ils l'occupèrent longtemps ; le centre de leur défense parait avoir été les hauteurs qui dominent le port du Vieux Château. Les Hollandais y descendirent en 1674, 1696, 1702 et 1744. Les Anglais y débarquèrent en 1761 et s'emparèrent même de la citadelle.

"Belle Ile, dit la Commission de défense de 1818, située à 4 lieues de la pointe de Quiberon, est la principale Ile d'un petit archipel dont font partie les îles d'Houat, d'Hoedick et de Dumet, ainsi qu'un grand nombre d’îlots et d'écueils.

L'intervalle compris entre la côte et cet archipel, forme la rade du Parc, autre appelée la Chambre. La défense de Belle Ile, consiste en une citadelle, plusieurs batteries, redoutes et établissements, dont une partie est revêtue en maçonnerie...

La citadelle doit être couverte par des ouvrages détachés, occupant les hauteurs circonvoisines".

"Belle Ile, dit la Commission de 1836, doit être mise dans un état de défense respectable, soit à raison de son importance propre, soit à cause de sa situation, en face d'une portion fort accessible de nos côtes, près d'une des meilleures rades de l'Europe, et parce qu'elle serait une place d'armes dangereuse dans les mains de l'ennemi".

Vient ensuite comme conclusion des considérations précédentes la proposition de l'agrandissement et de l'amélioration de la "citadelle, dernier refuge des troupes qui auraient combattu pour empêcher un débarquement".

Vauban avait consigné dans un mémoire écrit par lui en 1683, et qui existe au Comité du génie, une opinion conforme à l'opinion des hautes commissions que l'on vient de citer.

On peut donc résumer ainsi les avantages que présente la position de Belle Ile et le rôle que cette île est appelée à jouer :

1°, Belle Ile couvre une vaste étendue du littoral et observe la passe qui conduit à Lorient. 2°, Elle se trouve au centre du mouvement commercial qui a lieu entre le Nord et le Sud de la France. 3°, Elle offre, en face du port du Palais, un mouillage d'une bonne tenue, et un refuge assuré contre les ventes d'Ouest qui règnent les trois quarts de l'année dans ces parages. Aussi, l'ennemi maître de ce point fermerait une des principales voies de communication de notre commerce côtier, il tiendrait étroitement bloqués les ports compris entre le Croisic et Lorient ; il pourrait ravitailler des escadres et organiser des expéditions ; et du haut de cette place d'armes, se rapprocher de notre frontière, menacer incessamment une grande étendue de nos côtes. Cette position est donc à juste titre considérée comme un point stratégique de 1re importance.

La circonférence de Belle Ile est de 11 lieues environ. Sa plus grande longueur est de 16000 mètres, sa plus grande largeur de 8000. Ses côtes, élevées de plus de 100 pieds au dessus du niveau de la mer, servent de point de reconnaissance à tous les navires venant du large. Le haut plateau de l'Ile est entrecoupé de ravins nombreux, profonds, qui aboutissement à la mer, et forment à leur embouchures des anses plus ou moins grandes auxquelles on a donné le nom de ports. On en compte au moins quarante. Ce sont autant de points accessibles, mais qu'il est facile de défendre en profitant des accidents du terrain et des positions favorables à la défense.

Les deux ports principaux sont celui du Palais, où le Département des travaux publics fait construire un bassin à flot, et celui de Sauzon, qui passe pour le meilleur.

La plus belle plage de débarquement est celle des Grands Sables qui est accessible sur une étendue de près de 1000 mètres.

Ce n'est pas néanmoins dans cette baie, mais dans celle d'An Dro, que les Anglais descendirent en 1761. Au port Larron, est une superbe citerne construite par Vauban, et capable de fournir de l'eau douce à une grande escadre. Lors du siège de 1761, l'amiral anglais Keppel, disait que la possession de cette citerne valait à elle seule la conquête de l'Ile.

Le sol de Belle Ile est fertile, le bois y manque. On trouve assez de chevaux pour les transports de l'artillerie. Il n'y existe point de routes de ceinture, de sorte que les communications directes entre les différents points de la côte sont difficiles. Il serait dans l'intérêt de la défense de tracer sur la circonférence de l'Ile, un chemin praticable pour l'artillerie, qui servirait de lien aux batteries et aux divers postes d'observation.

La côte présente vers le S, et surtout vers l'O, des escarpements d'une grande hauteur, précédés d'écueils, tantôt apparents, tantôt cachés. De ce côté, la mer brise avec violence sur les récifs : le côté de l'Ile exposé au NE, vis-à-vis du continent est le seul abordable.

Système de défense de Belle-Ile. La citadelle du Palais, renferme les établissements nécessaires à la garnison de l'Ile entière. Commencé par le cardinal de Retz, continué par Fouquet, cet ouvrage présente un tracé irrégulier, et se trouve sous le commandement des hauteurs voisines. Vauban voulut changer sa situation ; il en fut empêché par un ordre exprès de Louis XIV ; et obligé de conserver les restes du fort Gondi, il se contenta d'indiquer les améliorations entreprises depuis, et que l'on complète en ce moment.

L'exécution de ces derniers travaux, déjà en partie terminés, permet de modifier le système de défense adopté jusqu'à ce jour pour Belle Ile. On conçoit, en effet, que lorsque le réduit de l'Ile n'offrait pas à la défense un appui solide, et un centre d'où les retours offensifs pussent rayonner, on ait multiplié les retranchements à la circonférence, élevé de nombreuses batteries, et fermé les ravins par des coupures (plusieurs des criques de débarquement sont fermées par des parapets de 4 mètres environ d'escarpe, reliés aux deux côtes de la crique. Quand la gorge n'est pas par elle même fort étroite et abrupte, cette fermeture n'est plus un obstacle pour l'ennemi ; elle lui permet même de venir sous son abri, se masser pour escalader ensuite la position. On ne saurait sans imprudence garnir des parapets d'un aussi mince relief de défenseurs qui, exposés à être enlevés de front ou coupés, ne pourront tenir ferme contre l'ennemi débarqué ; et puisque ces retranchements ne peuvent et ne doivent même pas être défendus énergiquement, mieux vaudrait une plage unie battue à bonne portée par la mousqueterie & la mitraille d'un réduit). Il fallait alors à tout prix empêcher un débarquement : aujourd'hui les conditions de l'attaque et de la défense sont changées.

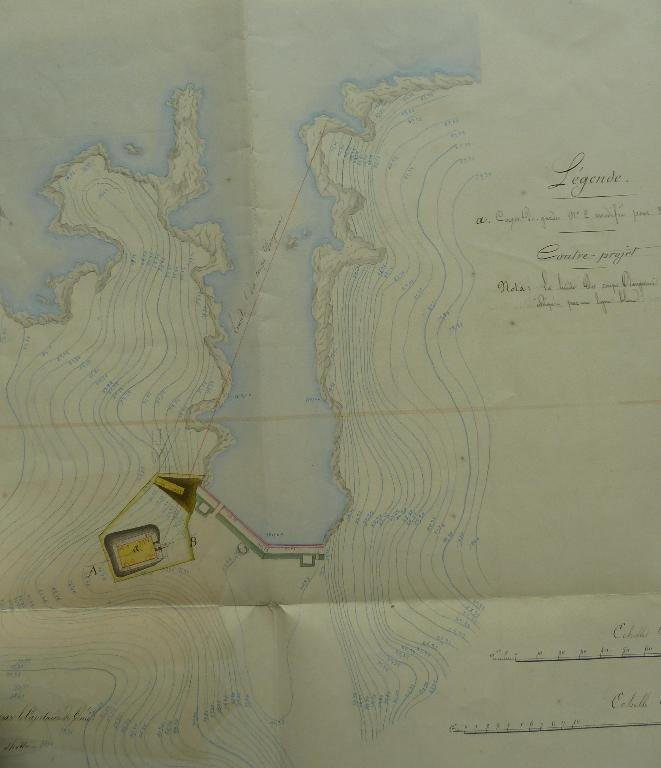

Du côté de l'Ile qui regarde le continent se trouvent les seuls mouillages que les bâtiments puissent fréquenter et le courreau, ou passage des bâtiments qui fréquentent ces parages. C'est donc cette face qu'il faut armer de moyens d'actions extérieures, c'est à dire d'une puissante artillerie.

Les trois autres faces n'offrent point de mouillages ; les navires ne s'en approchent pas volontiers ; il devient donc en général inutile de les armer de grosse artillerie : mais comme cette partie de l'Ile présente un grand nombre de petites criques, favorables à des débarquements partiels, comme la disposition des petites vallées qui rayonnent du haut plateau de l'Ile vers ces petites criques permettrait à l'ennemi débarqué de se masser et d'arriver sans être aperçu jusqu'au cœur de l'Ile, toute cette portion de la côte doit être mise à l'abri des descentes. Le journal de la prise de Belle Ile, en 1761, prouve que les débarquements peuvent être opérés sur des points regardés comme inaccessibles : l'entreprise qui a réussi, en 1761, pourrait être tentée bien plus facilement avec la marine à vapeur : il est donc de la plus haute importance d'organiser sur tous les côtés vulnérables de l'Ile, des moyens de surveillance.

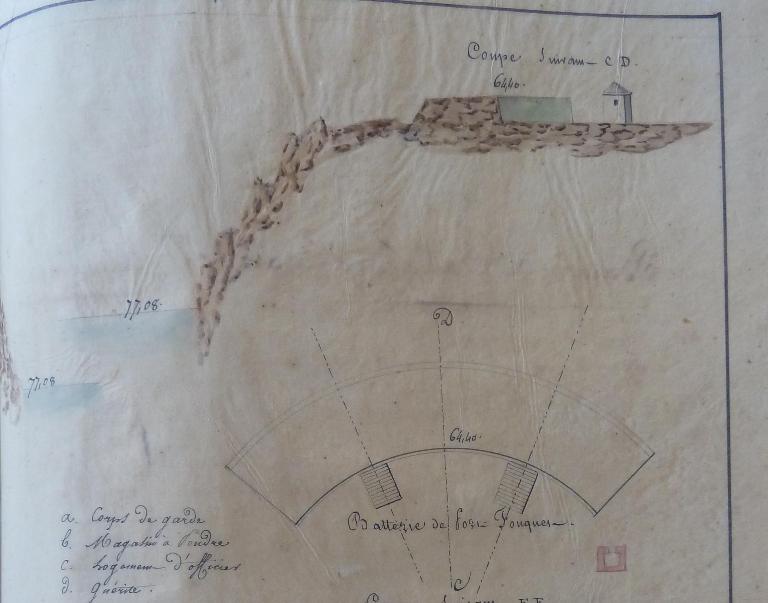

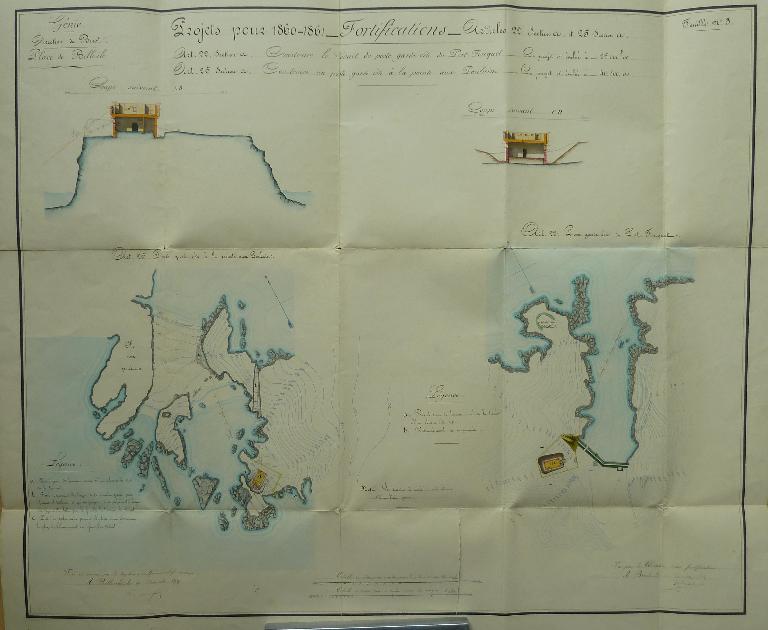

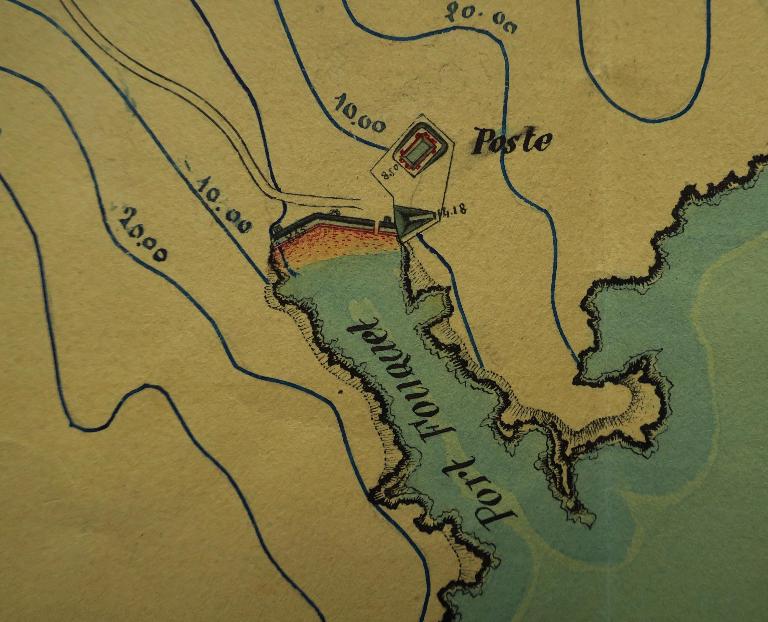

Des postes garde côtes, possédant une garnison de 40 hommes et 1 ou 2 obusiers de montagne, rempliraient bien ce but. Le poste devrait être établi de manière à ne pas être battu par l'artillerie des péniches ou des bateaux à vapeur de débarquement ; les sinuosités de ces criques offrent presque partout des rentrants qui permettraient de défiler les ouvrages : la force de la garnison permettrait de tenir constamment des patrouilles chargées de la surveillance exacte de la côte ; les pièces de montagne seraient destinées à tirer à obus contre les embarcations qui voudraient prendre terre, à tirer à mitraille sur les troupes débarquées, à défendre énergiquement le poste contre leur attaque ; elles seraient transportées au besoin avec les sorties sur d'autres points menacés ; enfin, dans touts les cas, elles serviraient de canon d'alarme.

Sur les caps élevés, quelques postes d'une moindre importance pourraient être établis dans le but de relier entre eux les postes situés dans les gorges.

En raison de la longueur de l'Ile, trois centres devraient être assignés sur le haut plateau à la défense mobile. Les positions les plus avantageuses seraient 1°, le moulin de Sauzon, observant la presqu'île du Nord entre le port du Vieux Château et le port de Sauzon ; 2e, le bourg de Bangor, observant le centre de la côte S et couvrant le Palais de ce côté ; 3°, le plateau de Samzun, observant la plage des Grands Sables et toute la pointe SE de l'Ile. Ces positions devraient être occupées dès que la présence d'escadres ennemies menaceraient l'Ile d'un danger sérieux : les deux positions extrêmes de Sauzon et de Samzun pourraient comporter chacune 500 hommes ; la position centrale de Bangor, chargée de tenir jusqu'à la rentrée au Palais des troupes des extrémités, comporterait 1000 hommes.

Enfin, ces trois petits camps auraient eux mêmes pour réduit la place du Palais. La garnison de la place, qui, dans le moment où l'on aura à disputer le débarquement à l'ennemi pourra être réduite à 1000 hommes, s'augmentera en cas d'échec, de toutes les troupes établies précédemment à la circonférence, & devra s'élever à 3500 hommes, chiffre minimum de la garnison d'une Ile aussi importante que Belle Ile. Sous l'empire cette garnison était habituellement de 5000 hommes, sous le commandement d'un lieutenant général commandant supérieur.

En résumé la face de l'Ile exposée au NE, peut être considérée comme un grand front de fortification, armé pour agir au loin sur les mouillages & le courreau ; les autres faces peuvent être considérées comme formant la gorge de l'ouvrage, leur fortification doit être simplement défensive.

On comptait quarante trois batteries dans Belle Ile savoir : 1°, Vingt de la citadelle du Palais à la pointe de Kéréso ; elles étaient consacrées à la défense de diverses plages de débarquement, des mouillages et de la portion de mer comprise entre l'Ile et le continent.

2°, Douze de la pointe de Kéréso à la pointe aux Poulains, c'est à dire, du côté de la mer sauvage ; leur seule destination était de battre au large, car elles étaient dans des positions trop élevées pour pouvoir défendre les petites anses, peu accessibles du reste, près desquelles elles ont été construites.

3°, Enfin, onze de la pointe aux Poulains à la citadelle du Palais ; elles remplissaient le même objet que les 20 premières.

Des retranchements terrassés à l'entrée des vallées, plusieurs postes, notamment à la pointe aux Poulains, à Borderies et à Locmaria, complétaient cet ensemble de mesures défendeurs qui péchaient évidemment par la multiplicité des ouvrages.

(Service historique de la Défense, département Armée de Terre, Vincennes. Archives de l'Artillerie ; Sous-série 3 W, Opérations militaires : 3 W 32, Documents concernant le 3e arrondissement maritime (Lorient). Projet d'armement des côtes de la France, de la Corse et des îles. Titre III : Projet d'armement du 3e arrondissement maritime (Lorient), 1841-1843, p. 121-126)

Historien, président de l'Association "1846, La fortification du 19e siècle : connaître et partager".