Ce dossier correspond à une transcription numérique d’éléments d’enquêtes antérieures à 2000. Tout enrichissement est le bienvenu.

CORRESPONDANCE TOPONYME / COMMUNE

l'Abbaye-aux-Alines | Carentoir |

l'Abbaye-aux-Saloux | La Chapelle-Gaceline |

Bel-Air | Les Fougerêts |

la Béridaie | La Chapelle-Gaceline |

le Bourgneuf (près) | Carentoir |

Brambé (au nord de) | Carentoir |

la Brissais (à l'est de) | Saint-Martin-sur-Oust |

le Chêne | La Chapelle-Gaceline |

le Chêne rond (à l'ouest de) | La Gacilly |

le Cleu (près) | Tréal |

la Cocherie | Carentoir |

les Cormiers | Saint-Martin-sur-Oust |

la Cour (cimetière) | Cournon |

la Croix-Piguel | Saint-Martin-sur-Oust |

la Danaie | Carentoir |

cimetière | Les Fougerêts |

la Garenne (près de) | Glénac |

cimetière | Glénac |

Gourmelan | Carentoir |

le Gouta | Carentoir |

le Guélin | Saint-Martin-sur-Oust |

le Gueslan | Carentoir |

la Guihaie | Saint-Martin-sur-Oust |

la Hardouinaye | Carentoir |

Hôté-Chesnais | Les Fougerêts |

Hôté-Garel | Les Fougerêts |

l'Hôtel-Michelot | Carentoir |

Launay (près) | Les Fougerêts |

la Luardaye | Saint-Martin-sur-Oust |

la Madeleine | Carentoir |

Mauffray (au sud de) | Carentoir |

le Palis-Percé | La Gacilly |

le Pont-Joie | Carentoir |

le Pont-de-la-Fosse | Quelneuc |

le Pont-sec (près de) | La Chapelle-Gaceline |

le Pot | Saint-Martin-sur-Oust |

le Poteau | Carentoir |

cimetière | Quelneuc |

Quoiqueneuc (près) | Tréal |

la Rimandaie (près de) | Quelneuc |

la Roche | Saint-Martin-sur-Oust |

le Rocher | Tréal |

Saint-Mathurin | Saint-Martin-sur-Oust |

Sourdéac | Glénac |

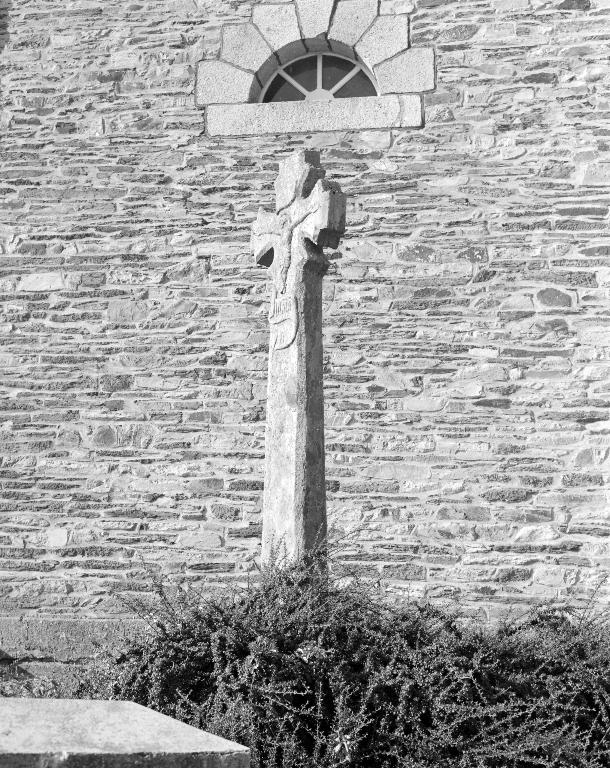

Talhuart (au sud de) (croix Jacquary) | La Gacilly |

le Temple (cimetière) | Carentoir |

la Touche | Saint-Martin-sur-Oust |

Tréhat | Glénac |

cimetière | Tréal |

Trélo | Carentoir |

le Verger (près) | Glénac |

Villeneuve (près) (croix dite Hénalus) | Carentoir |

la Ville-Janvier | La Chapelle-Gaceline |

I – RECENSEMENT

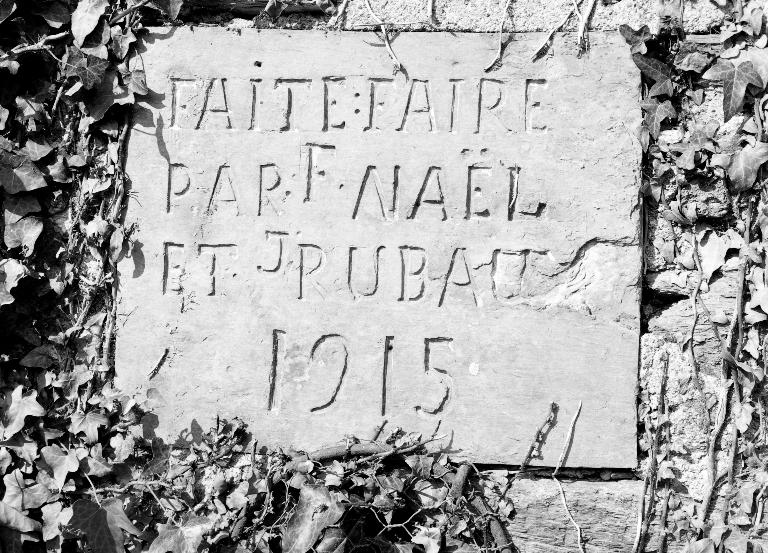

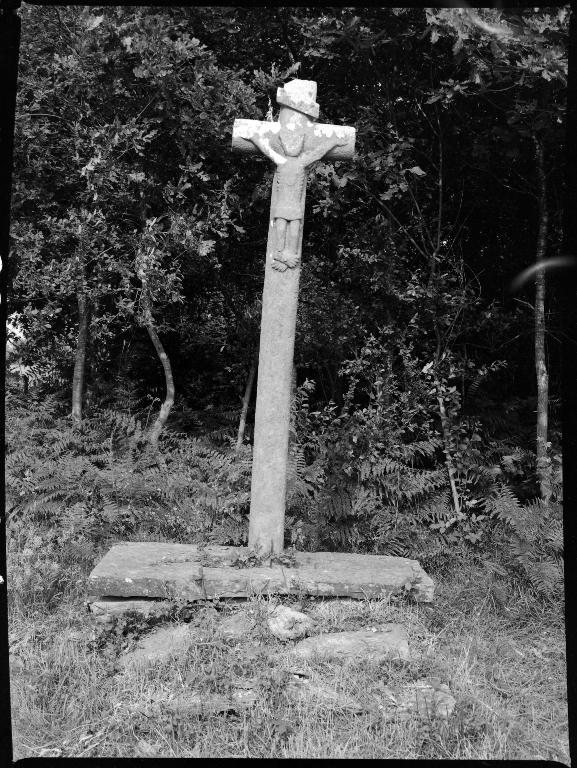

Cette étude porte sur les croix de chemin et croix de cimetière indépendantes et exclue les croix qui sont parties constituantes d’édifice ; le cas échéant, ces dernières sont citées dans le texte, mais elles ne figurent pas dans les tableaux ou dénombrement. Chronologiquement, les croix postérieures à la fin du XIXe siècle n’ont pas été repérées, sauf deux : la croix de la Touche (Saint-Martin-sur-Oust), datée 1915 et retenue pour le style traditionnel de son inscription, et la croix de Saint-Mathurin (Saint-Martin-sur-Oust), construite en 1974, imitation moderne d’une variante locale.

Recensement par commune

Communes | Repérage | Sélection |

Carentoir | 22 | 16 |

La Chapelle-Gaceline | 5 | 5 |

Cournon | 1 | 1 |

Les Fougerêts | 8 | 5 |

La Gacilly | 3 | 3 |

Glénac | 4 | 4 |

Quelneuc | 5 | 4 |

Saint-Martin-sur-Oust | 17 | 10 |

Tréal | 4 | 4 |

Total | 69 | 52 |

Repérage et sélection par type

Type | Repérage | Sélection |

1a | 2 | 2 |

1b | 11 | 8 |

2a | 11 | 7 |

2b | 23 | 13 |

3a | 1 | 1 |

3b | 9 | 9 |

4 | 3 | 3 |

5 | 7 | 7 |

autres | 2 | 2 |

69 | 52 |

Type 1 | croix pattée |

Type 2 | croix latine simple |

Type 3 | croix latine redentée |

Type 4 | croix historiée à plusieurs personnages |

Type 5 | croix particulières |

variante a | sans soubassement |

variante b | avec soubassement |

Tableau des croix repérées non sélectionnées pour étude

Commune | Toponyme | Typologie | Datation | Matériau |

Carentoir | village | 2b | 1882 | schiste |

Carentoir | village | 2b | 1863 | schiste |

Carentoir | la Briançais | 2b | XIXe siècle | schiste |

Carentoir | la Cossais | 2a | XVIIe siècle ? | schiste |

Carentoir | la Métairie au Joly | 2b | 1803 | schiste |

Carentoir | Sigrée | 2b | 1880 | schiste |

Les Fougerêts | village | 1b | 1871 | schiste |

Les Fougerêts | village | 2b | XIXe siècle | granite |

Quelneuc | le Bas Marsac | 2a | XIXe siècle | schiste |

Saint-Martin-sur-Oust | village | 2b | XIXe siècle | granite |

Saint-Martin-sur-Oust | village | 2a | XIXe siècle | schiste |

Saint-Martin-sur-Oust | les Gaudines | 2a | XIXe siècle | schiste |

Saint-Martin-sur-Oust | Keranga | 1b | 1870 | schiste |

Saint-Martin-sur-Oust | la Repousais | 2b | 1857 | schiste |

Saint-Martin-sur-Oust | Veret | 1b | XIXe siècle | schiste |

Tréal | la Prévotais | 2b | XIXe siècle | schiste |

1b = 3

2a = 4

2b = 9

Ce tableau fait apparaître que les croix non sélectionnées sont principalement les croix du XIXe siècle, du type 2b (croix latine sur soubassement), qui sont de loin les plus représentées dans le canton.

* Quatre croix de type 2a (latine sans soubassement) n’ont pas été étudiées, dont la croix la Cossais (Carentoir), en mauvais état, très proche de la croix de l’Abbaye-aux-Alines (Carentoir).

* Trois croix de type 1b (pattée sur soubassement) ne sont pas étudiées ; la croix de Keranga (Saint-Martin-sur-Oust), datée 1870, est ruinée.

II – CHRONOGRAMMES

26 croix portent des dates - toutes sont des dates de construction sauf deux :

* La Croix-Piguel (Saint-Martin-sur-Oust), dont le fût restauré en 1793, porte une croix de la seconde moitié du XVIe siècle.

* La croix des Cormiers, au village de Saint-Martin-sur-Oust, probablement du XVIe siècle, et remontée en 1863.

Seuls trois types de croix ne donnent pas de date : il s’agit du type 1a (pattée sans soubassement), du type 4 (croix historiées à plusieurs personnages), et du type 5 (croix particulières).

La date 1577 de la croix Quoiqueneuc (Tréal) est portée sur la dalle du soubassement, qui porte une croix nettement plus récente.

Chronogrammes

1543 | la Hardouinaye |

1577 | Quoiqueneuc |

... | |

1606 | le Cleu (près) |

1607 | Sourdéac |

1645 | la Brissais (est de) |

1671 | le Palis-Percé |

1678 | la Ville-Janvier |

... | |

1734 | la Danaie |

1752 | le Pont-de-la-Fosse |

1787 | la Roche |

1793 | la Croix-Piguel |

... | |

1809 | la Luardaye |

1811 | la Béridaie |

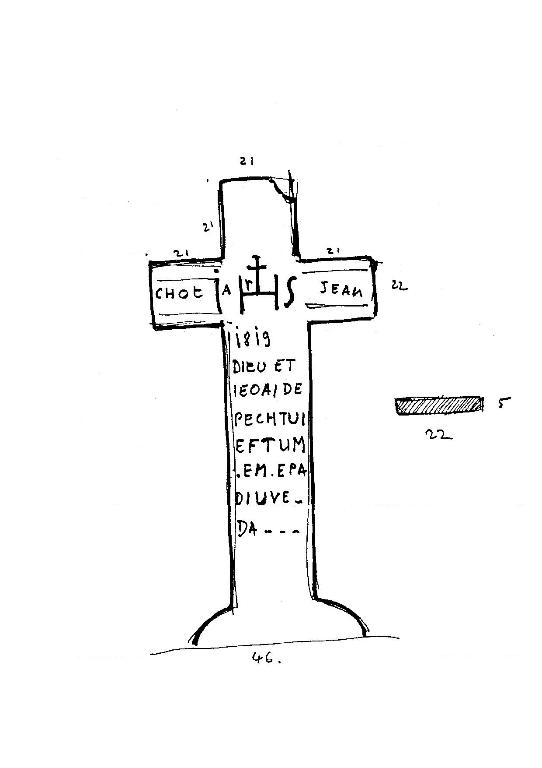

1819 | le Chêne rond |

1820 | Hôté-Chenais |

1833 | le Pot |

1855 | le Chêne |

1863 | les Cormiers |

1865 | le Guélin |

1866 | le Poteau |

1871 | Launay |

1875 | Mauffray (au sud de) |

1896 | Cimetière de Tréal |

... | |

1915 | la Touche |

... | |

1974 | Saint-Mathurin |

III – CARACTÈRES FORMELS ET STYLISTIQUES

1. Situation et orientation

L’orientation des croix par rapport aux points cardinaux n’est pas déterminante ; c’est la situation par rapport au chemin où à l’accès le plus évident à la croix, qui détermine son orientation, avec deux options : la croix fait face à la route ou bien la croix est orientée dans le sens de la route.

La répartition des croix sur le territoire peut paraître de nos jours aléatoire ; elle l’est probablement pour une part : telle croix, élevée par les habitants près de leur demeure, est sans relation géographique avec les autres croix du secteur. Cependant les croix, en certains cas difficiles à mettre en évidence, jalonnent un itinéraire : ce pourrait être le cas à Carentoir, sur la route D. 14, où l’on trouve trois croix anciennes, de forme voisine, d’orientation identique (croix près de Villeneuve, croix à l’Abbaye-aux-Alines, croix à l’ouest de l’Abbaye-aux-Alines). Ce phénomène devait être beaucoup plus fréquent qu’il n’y paraît de nos jours.

2. Matériaux

* Croix en granite : 8

* Croix en schiste : 44

Les croix en granite sont les trois croix historiées à plusieurs personnages, la croix du cimetière de Tréal par Yves Hernot (1896), la croix cassée de Pont-Sec (La Chapelle-Gaceline), la croix de Bel-Air (Les Fougerêts), la croix des Cormiers (Saint-Martin-sur-Oust), toutes deux sculptées d’un Christ en relief, et la croix la Touche (Saint-Martin-sur-Oust), élevée en 1915.

Toutes les autres croix, qu’elles soient de type « palis » ou non, sont en schiste ; en particulier, il n’a pas été recensé de croix monolithes en granite de type Crévéac (canton de Rochefort-en-Terre) ou de type le Croizo (commune de Sérent).

Les soubassements sont construits en moellon de schiste et couverts d’une dalle souvent saillante et moulurée (pour les plus anciennes) ; l’épaisseur de cette dalle est très variable. À l’est de la Brissais (Saint-Martin-sur-Oust), 1645, la dalle porte des traces d’usure, comme si elle avait servi à aiguiser des lames ; cette particularité est-elle à mettre en relation avec une pratique cultuelle ? La dalle de la croix des Cormiers (Saint-Martin-sur-Oust) porte sur son pourtour une série de trous irrégulièrement disposés, dont la signification, s’il en existe une, est inconnue.

3. Structures

* Structure générale

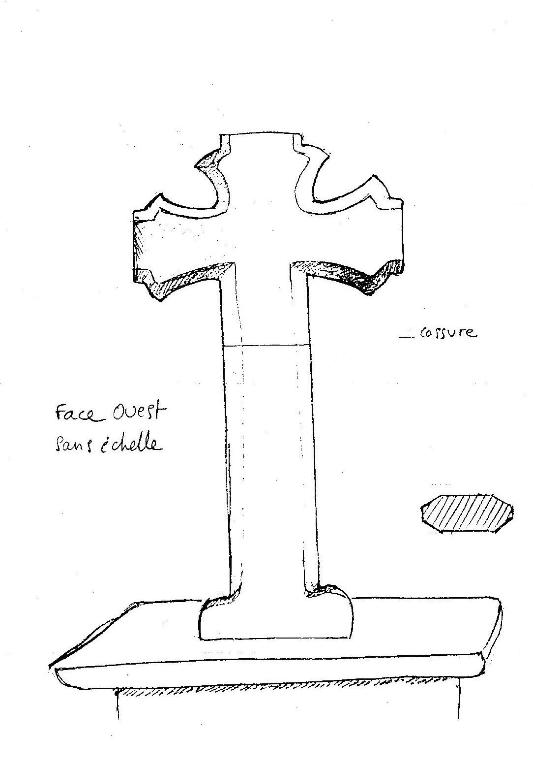

Les croix sans soubassement sont toutes du genre palis sauf la croix de la Cour (Cournon), en granite. Elles sont directement plantées en terre ; le fût est parfois pourvu d’un empattement renforçant la stabilité de la croix (le Chêne rond à La Gacilly, près Villeneuve, Abbaye-aux-Alines et l’Hôtel-Michelot à Carentoir, croix Jacquary à La Gacilly). La croix Jacquary est plantée dans un petit enclos limité par quatre dalles de schiste enfouies. La croix le Chêne (La Chapelle-Gaceline) est fixée dans une dalle horizontale enfouie.

Les croix palis à soubassement sont fixées dans une dalle couvrant le soubassement. Souvent la croix est portée par des empattements de formes variables, qui prennent appui sur cette dalle. Les croix dépourvues de ces renforts sont de petites dimensions : la Béridaie et la Ville-Janvier (La Chapelle-Gaceline), la Guihaie (Saint-Martin-sur-Oust), le Palis-Percé (La Gacilly), Quelneuc (Quelneuc), le Rocher (Tréal).

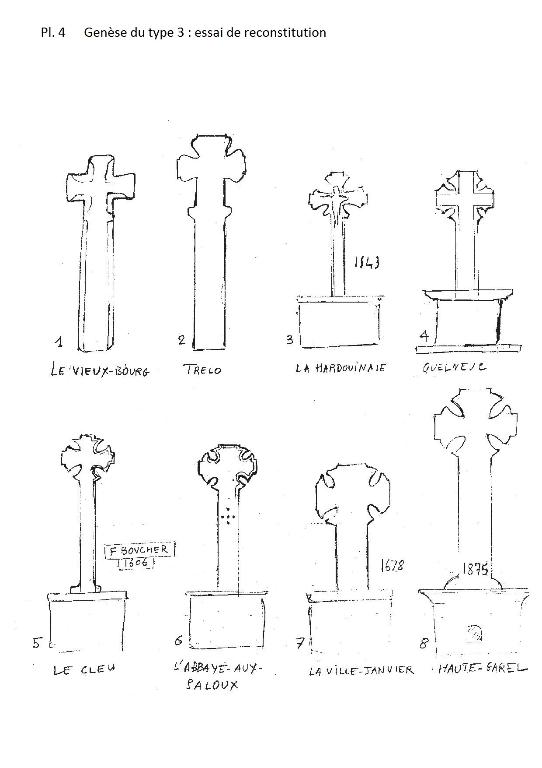

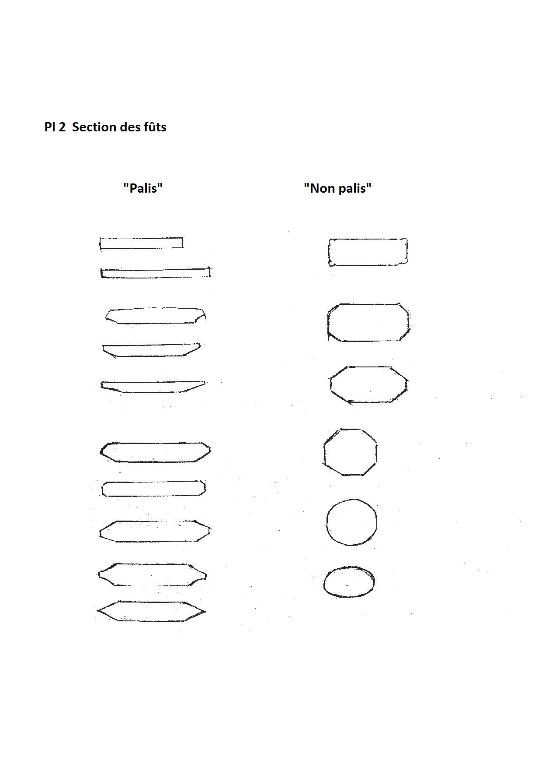

* Planche 1 : empattements des fûts.

Dans le corpus du canton, on remarquera que le schéma de structure très habituel en Bretagne (soubassement, socle, fût) n’est présent qu’à un seul exemplaire, à la croix de cimetière des Fougerêts. Dans tous les autres cas, il y a absence de socle. Ce caractère négatif doit être nettement indiqué.

* Technique et forme des fûts

Le « palis »

La technique la plus répandue et très caractéristique des croix de cette région de Bretagne, s’étendant sur l’est du Morbihan et le sud-ouest de l’Ille-et-Vilaine, est le type localement appelé palis. Il s’agit de l’utilisation de plaques de schiste d’épaisseur variable (3 à 20 cm environ) pouvant atteindre plusieurs mètres de longueur. Cette technique de construction est utilisée en abondance pour faire des clôtures de champs et des enclos de porcheries, mais aussi pour bâtir des dépendances agricoles ou monter des cloisons intérieures dans les maisons ; les cheminées et autres éléments des intérieurs de logis utilisent le palis (voir le dossier maisons-fermes).

Le palis représente la majorité du corpus des croix (36) ; il se répartit dans tous les types de croix (sauf les croix historiées à plusieurs personnages, qui sont en granite). Il peut être sculpté et travaillé avec beaucoup de précision ; en effet, il s’agit d’un matériau dur, dense et peu délité, qui paraît très bien résister aux injures du temps, et dont l’usure de surface est plus faible que celle du granite, contrairement aux idées souvent exprimées. Sans doute s’agit-il d’un matériau soigneusement sélectionné par les carriers.

Fûts en palis, épaisseur

0 à 5 cm | 2 |

5 à 10 cm | 22 |

10 à 15 cm | 8 |

15 à 20 cm |

Les fûts en schiste « non palis » (total six) ont une section rectangulaire (la Hardouinaye, le Pont-Joie à Carentoir et le Pont-Sec à La Chapelle-Gaceline) ou ovale (Quoiqueneuc à Tréal), ou octogonale (le Cleu à Tréal).

Les fûts en granite (total 6) sont ronds (4), d’un diamètre de 16 à 20 cm, ou octogonaux (2 : la Cour à Cournon, la Touche à Saint-Martin- sur-Oust).

La mouluration des fûts est un élément important, à manipuler avec précaution : la présence ou l’absence de chanfrein, le chanfrein sur une face ou sur deux faces, le chanfrein plat ou concave sont les détails à prendre en compte. Le tableau ci-dessous donne les principales variantes :

* Planche 2 : mouluration des fûts

En se fondant sur l’observation des croix datées non remaniées (23) et des croix dont la datation est tenue pour certaine, la répartition chronologique des formes du fût donne les indications suivantes : les formes avec mouluration tendent à se grouper dans une fourchette chronologique allant de la fin du Moyen Âge au XVIIe siècle ; la première date est 1543 (la Hardouinaye à Carentoir), la dernière 1678 (la Ville-Janvier, La Chapelle-Gaceline) ; une croix datée 1875 (ouest de la Madeleine à Carentoir) sort de cette norme.

Les fûts « non palis » de section rectangulaire à chanfrein ou de section octogonale donnent les datations : XVIe siècle, 1543, 1606. On peut en rapprocher formellement les croix le Rocher (Tréal), le Pont-Joie (Carentoir) et le Pont-Sec (La Chapelle-Gaceline). Parmi les fûts de type palis, la croix la Cocherie (Carentoir), XVIe siècle, à double chanfrein biseauté, est unique dans le canton, mais cette forme est connue dans des cantons voisins (Guer, Malestroit). La forme biseautée à méplat donne les dates 1671, 1678 ; cette forme semble une évolution par rapport au rectangle à larges chanfreins (cf. croix de Caro, 1580).

Les fûts rectangulaires moulurés de quart de rond concernent deux croix très voisines : Sourdéac (1607) et le Verger en Glénac.

Les formes sans mouluration donnent une série de treize dates dont la plus ancienne est 1645 : à l’est de la Brissais (Saint-Martin-sur-Oust), unique référence du XVIIe siècle. Trois dates du XVIIIe siècle : 1734, 1752 et 1757 ; autres dates : XIXe siècle. Majoritairement ces formes simples sont celles des croix plus récentes couvrant globalement la plage chronologique des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. C’est dans cette plage que nous classerons la croix particulière près de Brambé (Carentoir).

Cependant, quelques croix anciennes (Moyen Âge ou fin du Moyen Âge) sont également dépourvues de mouluration : près la Rimandaie (Quelneuc) et le Gouta (Carentoir), cette dernière étant chanfreinée sur la croix mais non sur le fût. Les croix Abbaye-aux-Alines et la Madeleine (Carentoir) et Jacquary (La Gacilly), décorées d’un chanfrein sur une seule face, sont des formes hybrides, qui pourraient être intermédiaires au plan chronologique, soit de la fin du Moyen Âge ou du XVIe siècle.

Concernant le profil des croix, d’autres observations peuvent être faites : le chanfrein est localisé sur le fût et sur la croix elle-même, sauf les extrémités des trois branches, exception à la croix le Gouta (Carentoir), signalée plus haut, et aux croix de Tréhat, la Cocherie (Carentoir), le Cleu (Tréal), chanfreinées sur le fût et sur tout le pourtour des branches de la croix ; voir aussi le Rocher (Tréal). Ce détail, associé à d’autres, est un critère datant, s’inscrivant, semble-t-il, dans une fourchette chronologique XVIe siècle-début XVIIe siècle.

Autre particularité à la croix de Quelneuc (Quelneuc), dont le chanfrein très large - biseauté avec méplat - souligne la forme latine de la croix sans épouser les contours des redents.

* Forme de la croix : typologie

Les typologies existantes - voir : L. MARSILLE. Croix de la région Malestroit-Ploërmel ; H. BLÉCON. Les croix rurales du canton de Guer - se fondent normalement sur l’aspect le plus évident, la forme de la croix ; nous reprendrons ce critère en y ajoutant systématiquement deux variantes selon que la croix est dépourvue de soubassement (variante a) ou qu’elle en possède un (variante b). Nous avons cherché autant que possible à conserver les appellations déjà utilisées ; nous avons dû innover pour mieux rendre compte, à notre sens, de la réalité des formes : en particulier nous abandonnons la dénomination de Blécon « croix maltée grecque » pour retenir l’expression « croix latine redentée » qui définit un type bien représenté et dont on peut restituer avec une bonne approximation l’évolution depuis la fin du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle.

Nous avons établi quatre types avec variante (a) ou (b) et un groupe dit « divers 5 », rassemblant des croix de forme particulière représentées à un ou deux exemplaires seulement dans le corpus cantonal. Deux croix mutilées n’entrent pas dans cette typologie établie de sorte que chaque croix trouve sa place dans une seule catégorie.

Type 1 | croix pattée | 10 |

Type 2 | croix latine simple | 20 |

Type 3 | croix latine redentée | 10 |

Type 4 | croix historiée à plusieurs personnages | 3 |

Divers 5 | croix particulières | 7 |

autres | croix mutilée | 2 |

total | 52 |

* Type 1 - Les croix pattées (repérage 13 ; sélection 10)

La variante 1a (sans soubassement) compte deux exemples : la Rimandaie (Quelneuc) et la croix Jacquary (La Gacilly). La croix la Rimandaie ne porte pas de décor et est grossièrement taillée, le fût est plus large à la base qu’au sommet (52 cm - 23 cm). La croix Jacquary est de facture plus élaborée : présence d’un chanfrein sur la face antérieure est ; marque gravée T et des graffiti, base du fût à empattement. Ce type de croix est probablement le plus ancien du corpus cantonal (Moyen Âge) ; Blécon le situe dans la plage XIIIe-XIVe siècle. La croix Jacquary est un exemple élaboré et peut-être plus tardif.

La variante 1b (avec soubassement) comprend plusieurs sous-types qui n’ont pas nécessairement de lien entre eux. La croix la Cocherie (Carentoir), datée XVIe siècle par les caractères gothiques de son inscription non déchiffrée, est une croix grecque dont les branches s’inscrivent dans un cercle parfait ; l’apparition de schémas géométriques simples remonte donc au moins à cette époque. Le Guélin (Saint-Martin-sur-Oust) en 1865 et la croix de la chapelle Saint-Hyacinthe en Carentoir (1838) reprennent avec plus de rigueur ce même schéma.

Les croix de la Luardaye (1809) et le Pot (1833) sont des variantes de croix grecques, localisées sur la commune de Saint-Martin-sur-Oust. En 1974, une croix, à Saint-Mathurin, est une évidente copie du modèle local la Luardaye - le Pot.

La croix d’Hôté-Chenais aux Fougerêts (1820) est une croix pattée latine avec bout des branches échancré (selon le type croix de Malte), détail présent sur la même commune à Launay (1871). Cette variante est localisée sur la seule commune des Fougerêts.

* Type 2 - Les croix latines simples (repérage 33 ; sélection 20)

C’est le type le plus répandu : la variante 2a compte 7 exemples, la variante 2b, 13 exemples.

La variante 2a donne deux dates : 1752 (le Pont-de-la-Fosse, à Quelneuc) et 1819 (le Chêne rond, La Gacilly). Les croix près Villeneuve et l’Abbaye-aux-Alines (Carentoir) sont les plus anciennes du genre ; la croix sud la Garenne (Glénac) est à branches courtes, type par ailleurs absent dans le corpus du canton.

La variante 2b comprend trois croix en granite dont deux sont sculptées d’un Christ en relief ; datation XVIe siècle pour la croix des Cormiers de Saint-Martin-sur-Oust (remontage en 1863), datation incertaine pour la croix de Bel-Air (Les Fougerêts) ; la croix la Touche (Saint-Martin-sur-Oust) est datée 1915.

Les autres croix 2b sont en schiste et donnent les dates 1645, 1734, 1787, 1811, 1855, 1866, 1875, qui couvrent la plage chronologique du type ; la croix la Madeleine (Carentoir), d’aspect plus archaïque sinon plus ancien, pourrait être une croix remontée sur un soubassement. En revanche, la croix la Béridaie (La Chapelle-Gaceline), d’aspect archaïque, est une construction portant la date 1811 dont il n’y a pas lieu de contester l’authenticité.

L’aspect archaïque est à lui seul un critère incertain et non significatif. Deux croix sont ornées d’un Christ sommairement sculpté en bas-relief : la Guihaie (Saint-Martin-sur-Oust) et Quoiqueneuc (Tréal), croix non palis (XIXe siècle ?), plantée sur un soubassement, daté 1577.

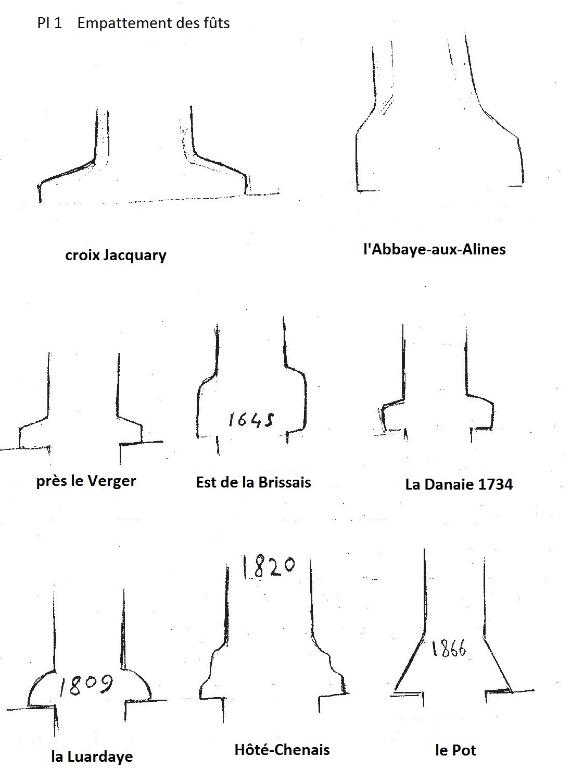

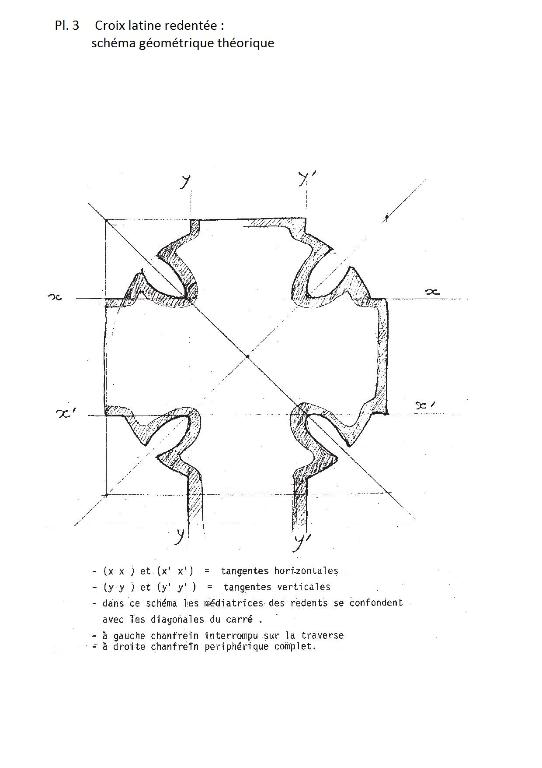

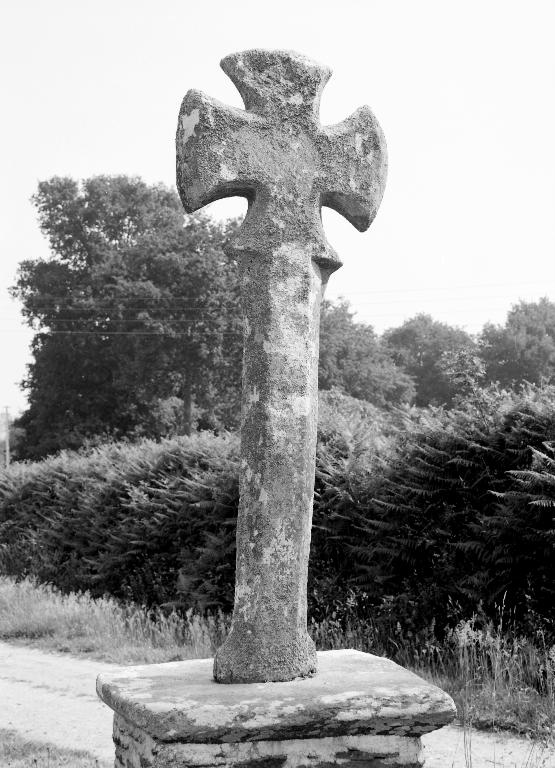

* Type 3 - Les croix latines redentées (repérage 10 ; sélection 10)

Ce type, bien que facilement reconnaissable dans ses formes achevées, est le plus complexe à définir. Blécon le définit comme « l’imbrication de la croix latine ou grecque et de la croix de Malte (Voir H. Blécon. Les croix rurales du canton de Guer).

Il les intitule « croix maltées latines » et « croix maltées grecques ». Notre interprétation est différente ; elle se fonde sur un corpus plus vaste et surtout plus varié que celui que traite Blécon. En fait, et contrairement aux croix pattées grecques de tracé circulaire (la Cocherie à Carentoir, le Guélin à Saint-Martin-sur-Oust), le tracé en forme de croix latine demeure toujours visible, mais se trouve occulté par le développement donné aux redents et par leur tracé géométrique : ces croix doivent être comprises, dans leur géométrie, comme une croix latine s’inscrivant dans un carré ou un rectangle, lequel inscrit un cercle définissant le profil extérieur des redents, selon le schéma théorique donné par la planche 3 (voir ci-dessous).

Le type livre cinq dates : 1543 (la Hardouinaye à Carentoir), 1606 (près le Cleu à Tréal), 1671 (le Palis-Percé à La Gacilly), 1678 (la Ville-Janvier à La Chapelle-Gaceline), 1875 (Hôté-Garel aux Fougerêts). La croix de Caro (canton de Malestroit), dans l’enclos de l’église, donne une date intermédiaire intéressante : 1580. Par ailleurs, nous ferons référence à l’une des croix, actuellement dans l’enclos de la chapelle du Vieux-Bourg en Tréal, qui donne un état précoce du type, malheureusement non daté.

Les croix qui réalisent pleinement ce type sont : le Cleu (1606) à Tréal et l’Abbaye-aux-Saloux (La Chapelle-Gaceline). On y ajoutera la deuxième croix du Vieux-Bourg en Tréal, et, hors du canton, la croix Payen et la croix de la Muais en Guer ; autres spécimens dans le canton de Malestroit.

La genèse du type peut être reconstituée à partir de ces exemples, au moins à titre d’hypothèse.

Un point de départ pourrait être la croix 1 de la chapelle Saint-Cornely au Vieux-Bourg en Tréal ; cette croix, en granite, de forme latine irrégulière, est ornée de larges chanfreins « pattés », qui sont l’amorce des redents des formes ultérieures. Les croix de Trélo (Carentoir) et le Rocher (Tréal) présentent nettement des redents, de profil curviligne, plus complètement réalisés au Rocher (Tréal). La croix de la Hardouinaye (Carentoir) donne un excellent jalon chronologique : 1543 ; cette croix, sculptée d’un Christ, possède des redents nettement dessinés, sur la croix et le fût, évoquant les lobes et redents des remplages de baies. La Croix-Piguel (Saint-Martin-sur-Oust) est un autre exemple précoce aux redents très ouverts où s’amorcent, sinon un tracé circulaire, du moins des arcs de cercle inscrivant l’extrémité des redents. La croix de l’église de Caro (canton de Malestroit), datée 1580, donne un état plus avancé annonçant l’évolution ultérieure : développement des redents qui tendent à se fermer, emprise plus forte du schéma géométrique circulaire.

* ¨Planche 3 : croix latines redentées

La croix du cimetière de Quelneuc, non datée, donne un schéma intermédiaire un peu différent, caractérisé d’une part par le développement des redents, d’autre part par l’absence de schéma circulaire inscrivant l’extrémité des redents. Cette croix est par ailleurs intéressante pour appréhender la base structurelle de la forme, qui est la croix latine : le large chanfrein de la croix réserve sur les deux faces une croix latine parfaite. Cette variante, unique dans le corpus cantonal, aura une descendance lointaine au XIXe siècle dans le sud de l’Ille-et-Vilaine (voir les croix de La Dominelais et Saint-Sulpice-des-Landes) et en Loire-Atlantique.

La croix le Cleu (Tréal), datée 1606, est le dernier jalon annonçant la série des croix réalisant complètement le type, dans le courant du XVIIe siècle.

* Planche 4 : genèse du type 4

L’étude plus fine de cette série de croix permet de mettre en évidence des caractères secondaires, dont l’association est significative. Voici ces caractères en positif suivi de leur négatif.

1 | Convergence des médiatrices des redents |

2 | Non convergence |

3 | Tangente horizontale des redents |

4 | Non tangente |

5 | Tangente verticale des redents |

6 | Non tangente |

7 | Chanfrein : deux faces périphériques |

8 | Chanfrein : deux faces interrompues |

Le tableau suivant permet de voir comment se répartissent des caractères secondaires ; en ligne nous portons les caractères ; en colonne, les croix étudiées, limitées à cinq exemples, dont la croix de Caro (canton de Malestroit), datée 1580, et très intéressante de ce point de vue.

CARO | CLEU | ABBAYE-aux-SALOUX | PALIS-PERCÉ | VILLE-JANVIER | |

1580 | 1606 | 1671 | 1678 | ||

1 Convergence des médiatrices | X | X | X | ||

2 Non convergence | X | X | |||

3 Tangente horizontale | X | X | X | ||

4 Non tangente horizontale | X | X | |||

5 Tangente verticale | X | X | X | X | X |

6 Non tangente verticale | |||||

7 Chanfrein périphérique | X | X | X | ||

8 Chanfrein interrompu | X | X | |||

Ce tableau met en évidence un faisceau de ressemblances entre d’une part les croix de Caro (1580), le Cleu (1606) et l’Abbaye-aux-Saloux (La Chapelle-Gaceline), d’autre part les croix le Palis-Percé à La Gacilly (1671) et la Ville-Janvier à La Chapelle-Gaceline (1678) ; le seul point de recouvrement entre les deux groupes est le paramètre 5 (tangence verticale), qui est toujours respecté. La croix l’Abbaye-aux-Saloux, non datée, est formellement plus proche du premier groupe daté fin XVIe et début XVIIe siècle que du second groupe daté vers 1670, de sorte qu’une datation intermédiaire (1ère moitié XVIIe siècle) pourrait lui être attribuée. On constate en outre que le maximum de régularité et de symétrie est donné par les croix le Cleu (Tréal) et l’Abbaye-aux-Saloux, de sorte que les croix la Ville-Janvier et le Palis-Percé apparaissent comme des altérations entachées d’irrégularités par rapport au modèle le plus abouti du type.

En 1875, la croix Hôté-Garel (Les Fougerêts) reprend un schéma semblable et retrouve une rigueur géométrique plus nette, mais elle comporte des altérations formelles, dont l’abandon de la tangence verticale : les redents échancrent fortement le fût et la traverse.

* Type 4 - Les croix historiées à plusieurs personnages (repérage 3 ; sélection 3)

Nous n’avons pas jugé utile de créer une catégorie pour les croix sculptées du Christ seul ; on le trouve sculpté sur différents types de croix, en schiste ou en granite, de type palis ou non. En revanche, les croix à plusieurs personnages constituent une catégorie nettement différenciée par les matériaux (granite) et la datation (XVe ou XVIe siècle).

Ces croix sont :

la croix du cimetière des Fougerêts

la croix du cimetière de Cournon (la Cour)

la croix de chemin de Gourmelan (Carentoir)

La croix du cimetière de Glénac, partie constituante de la chapelle Saint-Léon, entre dans la catégorie 4.

La croix de Cournon est la seule qui soit directement plantée en terre ; les deux autres ont un soubassement. Les fûts sont ronds ou octogonaux et portent une croix monolithe sculptée sur ses deux faces ; les trois croix sont du type « à bâtière » : un larmier en forme de bâtière abrite la croix ; celle de Cournon est ajourée.

Formellement, une évolution peut être discernée : la croix de Cournon a une forme en croix latine très nette, les personnages annexes accompagnant le Christ, probablement la Vierge et saint Jean, sont en relief sur le fût de la croix. À Gourmelan (Carentoir), la disposition est identique mais les personnages annexes n’ont pas leur face orientée comme le Christ. La croix des Fougerêts se rapproche d’un sous-type répandu au centre du Morbihan : la croix s’inscrit dans un schéma rectangulaire, les personnages annexes sont dans le même plan que le Christ et sont orientés comme lui.

Du point de vue de la structure, la croix de Cournon pourrait être antérieure aux deux autres, mais l’hypothèse que nous venons de présenter devra être confirmée. Aucune des trois croix n’est datée.

* Type 5 - Les croix particulières (repérage 7 ; sélection 7)

Le groupe 5 est un artifice de classement regroupant les croix de forme originale présentées à 1 ou 2 exemplaires dans le corpus cantonal.

La croix le Gouta (Carentoir) est une croix latine trilobée (variante Monteneuf selon la typologie de Blécon, op. cit.), sans soubassement ; la croix de l’église du Temple (Carentoir) est de forme semblable mais son fût est très élargi à la base ; ces deux croix sont en palis.

La croix de Tréhat (Glénac), sur soubassement, est une croix latine en palis ; les branches ont un dessin curviligne ; le centre de la croix est percé d’un trou en losange, la mouluration du fût et de la croix (cavet sur les deux faces) indique une date assez haute : XVe ou XVIe siècle.

La croix de Sourdéac (Glénac) est une croix latine sur soubassement ; les branches ont un dessin curviligne concave tracé au compas ; elle porte la date 1607. On pourrait la considérer comme une variante du type 1 (patté).

La croix de l’Hôtel-Michelot et la croix du cimetière du Temple (Carentoir) sont du type palis ; les branches de la croix et le fût s’ornent de redents losangés sans équivalent par ailleurs. L’une est sans soubassement, l’autre avec soubassement. Sans doute s’agit-il d’une variante très localisée. Les redents losangés de la croix du Temple s’inscrivent dans un losange régulier, contrairement à ceux de la croix de l’Hôtel-Michelot.

La croix nord de Brambé (Carentoir) est unique en son genre : les branches et la hampe sont recroisetées, particularité non rencontrée ailleurs.

La croix du cimetière de Tréal est une œuvre de production en série provenant de l’atelier Yves Hernot de Lannion ; elle porte la date 1896 et la signature du sculpteur. Cet atelier est connu par de nombreuses œuvres disséminées en différentes régions de Bretagne.

IV – ICONOGRAPHIE

Les croix historiées à plusieurs personnages sont sculptées sur les deux faces ; en face antérieure : le Christ en croix accompagné de deux autres personnages qui sont le plus souvent la Vierge et saint Jean. Cependant, l’usure de la pierre ne permet pas toujours d’identifier avec certitude les personnages ; c’est le cas à Gourmelan (Carentoir). Au revers, sont sculptées soit une Vierge à l’Enfant (la Cour à Cournon, Gourmelan), soit une Vierge de Pitié (Les Fougerêts). La croix de la chapelle Saint-Léon en Glénac (croix du cimetière) a une iconographie différente : Calvaire à trois personnages en face antérieure et, au revers, personnage non identifié (le Christ ?) entre deux croix.

Parmi les autres croix, tous types confondus, 34 portent un décor :

Christ en croix | 9 |

5 trous | 16 |

IHS | 6 |

croix gravée ou en relief | 8 |

cœur | 5 |

coquille | 1 |

calice | 1 |

rayons (?) | 1 |

rosette | 1 |

graffiti | 1 |

Remarques : ces motifs peuvent être associés sur le même monument, d’autres s’excluent systématiquement ; c’est le cas de la représentation du Christ, du motif de la croix et du monogramme IHS.

Les cinq trous, symbole des cinq plaies du Christ, sont associés au Christ (deux fois), à la croix (trois fois), au monogramme IHS (une fois) ; ce motif se trouve sur les croix de schiste ou de granite, gravé sur la croix ou sur le fût.

Le Christ est sculpté sur les croix en granite et en schiste, y compris sur les croix en palis. À Quelneuc (Quelneuc ) et à la Hardouinaye (Carentoir), le Christ est sculpté en réserve ; en bas-relief à Quoiqueneuc (Tréal) ou au nord de Brambé (Carentoir).

Seules les croix de type 1a, pattées sans soubassement, sont dépourvues de décor ; la singularité du type, déjà mentionnée par ailleurs, se confirme aussi du point de vue de l’iconographie.

V – DIMENSIONS ET PROPORTIONS

Le relevé des dimensions ne permet pas de tirer des conclusions d’ordre typologique ou chronologique.

Les croix sans soubassement ont une hauteur variant de 150 à 330 cm, la majorité du corpus étant comprise entre 150 et 250 cm ; une croix dépasse cette hauteur : 330 cm à l’Hôtel-Michelot (Carentoir).

Les croix avec soubassement (dimensions de la croix elle-même) ont des hauteurs variant de 85 à 274 cm ; trois croix dépassent 200 cm : la Cocherie à Carentoir (211 cm), près Quoiqueneuc à Tréal (240 cm), le Poteau à Carentoir (274 cm). Si on ajoute la hauteur du soubassement, les dimensions vont de 134 à 350 cm.

L’étude de proportion relative de la hauteur et de l’envergure des croix ne permet pas davantage de conclure. On constate que la majorité du corpus a un rapport hauteur/envergure compris entre les valeurs 2 et 3. Dix croix, les plus trapues, sont en dessous de 2 ; dix sont au-dessus de ce chiffre (croix les plus élancées) ; les plus grandes valeurs, au-dessus de la valeur 4, sont : le Gueslan à Carentoir (4,1), la Garenne à Glénac (4,3) et le Poteau à Carentoir (4,5).

NB : la valeur du rapport est calculée en divisant la hauteur de la croix, sans soubassement, par l’envergure.

CONCLUSIONS

* Conclusions par type

Les croix 1a, pattées sans soubassement, ne sont pas datées, tant celles du canton de La Gacilly que celles recensées dans les cantons voisins (Guer, Le Grand-Fougeray). À plusieurs égards (absence de mouluration et de décor figuré), elles se démarquent des autres types de croix, ce qui autorise à les situer dans une fourchette chronologique différente : Blécon et Marsille (Vieilles croix de pierre du Morbihan, p. 28) proposent la plage XIIIe ou XIVe siècle, que nous retiendrons aussi, en l’élargissant au XVe siècle, pour tenir compte de la pérennité de ces formes vernaculaires.o

Les croix 1b, pattées sur soubassement, se situent dans la fourchette chronologique XVIe-XIXe siècle ; la Cocherie (Carentoir) est un spécimen du XVIe siècle.

Les croix latines simples couvrent une longue période : la variante (a), sans soubassement, donne deux spécimens du XVIe ou du XVIIe siècle : près Villeneuve et l’Abbaye-aux-Alines (Carentoir), qui sont les plus anciens ; la date la plus récente est 1819 (le Chêne rond, La Gacilly). La variante (b), avec soubassement, comprend deux croix en granite sculptées, qui sont probablement du XVIe siècle. Les croix en schiste de cette catégorie sont globalement plus récentes (première date 1645, à l’est de la Brissais à Saint-Martin-sur-Oust), mais les premiers spécimens ont pu apparaître avant cette date. C’est la série la plus nombreuse, surtout aux époques récentes (XIXe siècle).

Les croix latines redentées sont bien représentées dans le canton. Cette série donne une première date : 1543 (la Hardouinaye à Carentoir) pour un spécimen déjà bien typé et élaboré ; on peut penser que les formes stylistiquement moins évoluées (le Rocher à Tréal, Trélo à Carentoir) sont antérieures à cette date ; on les situera par approximation au XVe ou au XVIe siècle. Présence du type, très évolué et altéré, jusqu’au XIXe siècle.

Les croix historiées à plusieurs personnages sont peu représentées dans le canton ; trois croix de cimetière (dont celle de la chapelle Saint-Léon en Glénac) et une seule croix de chemin. Elles se placent au XVe ou au XVIe siècle. Stylistiquement, la croix de Cournon paraît antérieure aux autres. Toutes appartiennent à la variante croix historiée à larmier en bâtière.

Les croix particulières sont difficiles à situer chronologiquement, sauf celle de Sourdéac (Glénac), datée 1607, et les croix trilobées qui, dans un contexte géographique plus étendu, forment une catégorie aisément reconnaissable.

La croix le Gouta et la croix de l’église du Temple (Carentoir) sont les deux croix trilobées du canton. Blécon les situe au XVIe siècle, mais considère des croix plus travaillées et régulières que celles que nous citons. Dans cette mesure, bien incertaine il est vrai, ces deux croix pourraient être antérieures aux croix de même type des cantons de Guer et Malestroit. Nous retiendrons la période XVe ou XVIe siècle.

La croix de Tréhat (Glénac), unique en son genre dans la région, peut être datée du XVe ou du XVIe siècle d’après sa mouluration ; des croix semblables ont été recensées en d’autres régions de Bretagne : commune de Plogoff (voir Castel. Atlas des croix et calvaires du Finistère, p. 194-195).

La croix au nord de Brambé (Carentoir), unique elle aussi, n’est probablement pas antérieure au XVIIe siècle.

Les croix l’Hôtel-Michelot et le Temple (cimetière) à Carentoir sont sans doute l’œuvre d’un atelier local ; leur forme originale à redents losangés est sans équivalent par ailleurs, en l’état actuel des recherches ; elles ne semblent pas antérieures au XVIIe siècle.

* Conclusions générales

On notera l’absence dans le canton de certains types dont les croix à branches courtes, signalées par Blécon et Marsille, et les menhirs ou stèles gauloises christianisés. Plusieurs variantes très localisées dans l’espace et dans le temps ont pu être mises en évidence ; on peut y voir l’action d’ateliers locaux travaillant sur un territoire limité n’excédant pas celui de la commune ; citons :

Les croix la Luardaye et le Pot en Saint-Martin-sur-Oust, datées 1809 et 1833

Les croix le Palis-Percé (La Gacilly) et la Ville-Janvier, sur l’ancienne paroisse de Carentoir, datées 1671 et 1678

Les croix l’Hôtel-Michelot et le Temple en Carentoir.

En ce qui concerne les datations, nous avons globalement retenu les propositions de Marsille, reprises par Blécon. Constatons que Y. -P. Castel, dans son ouvrage Atlas des croix et calvaires du Finistère, propose des datations plus anciennes surtout pour les croix de formes simples et grossièrement taillées, qu’il situe souvent au Moyen Âge, entre l’An 1000 et 1500. La rareté des points de repère chronologique avant le XVIe siècle ne facilite pas la recherche en la matière, d’autant plus que nous traitons là des formes fondamentalement vernaculaires, dont les processus d’évolution sont lents ; la pérennité des formes et des techniques, qui peut durer plusieurs siècles, induit des phénomènes d’archaïsme difficiles à appréhender.

Photographe à l'Inventaire