En contrebas du promontoire sur lequel se dresse le manoir de Bodel, un menhir en quartzite, dans la cour une stèle gauloise, tout autour, enfin, des débris de tuiles et de briques épars dans les champs, attestent une occupation continue du site depuis le néolithique.

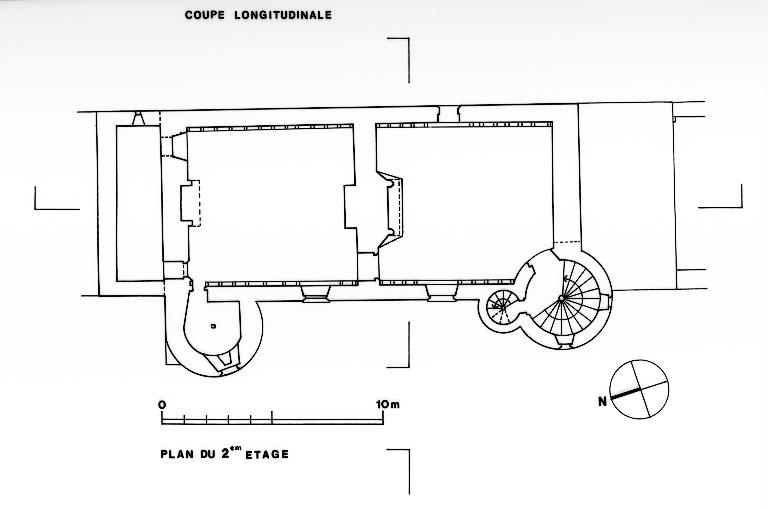

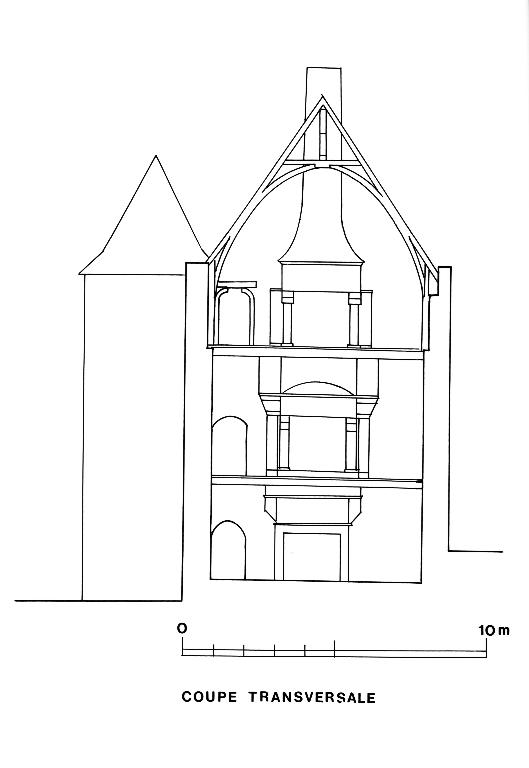

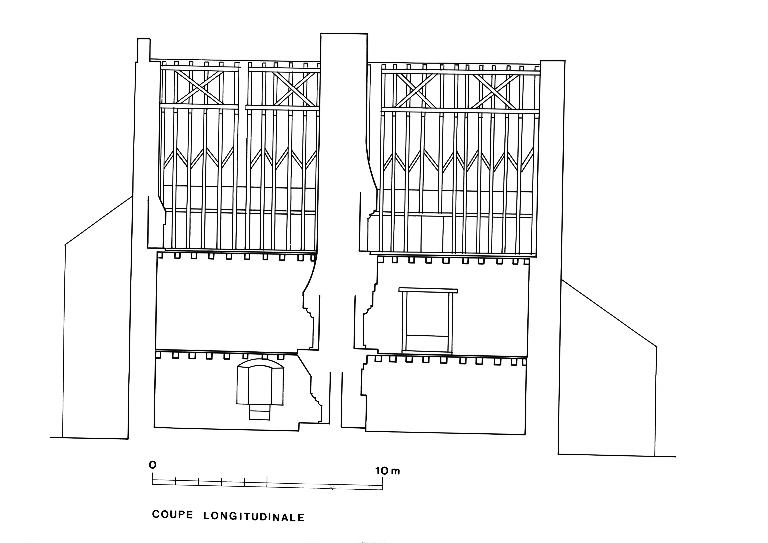

L’édifice, qui remplace un château cité dès 1300, est vendu avant 1427, par Jean Mauléon, trésorier du duc Jean V, à Jean du Houx, témoin lors du traité de Guérande. Les deux splendides salles aménagées au second niveau, sous le toit du manoir appartiennent à une série autrefois abondante dont il ne reste que de rares témoins. Ces salles hautes, situées directement sous la charpente, sont sans doute directement empruntées aux logis des grands châteaux-forts : une porte, ouverte sur le mur est, desservait à l’origine une coursière en encorbellement très inspirée des hourds en bois des châteaux-forts, qui permettaient l’accès à des latrines disparues.

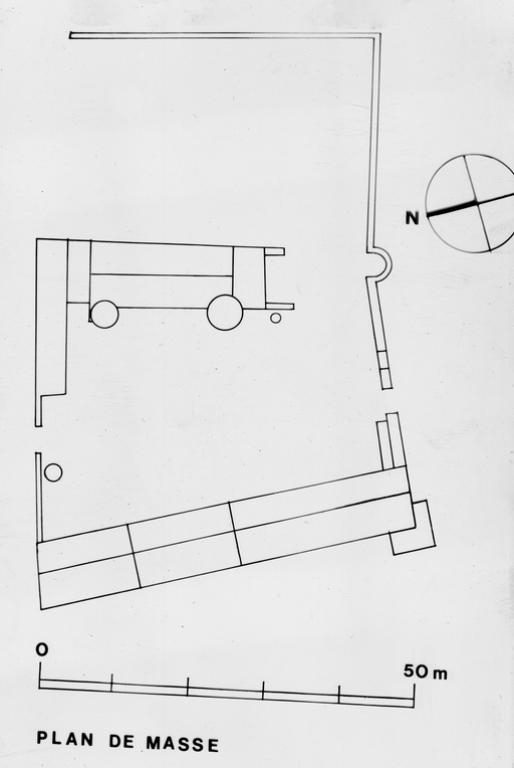

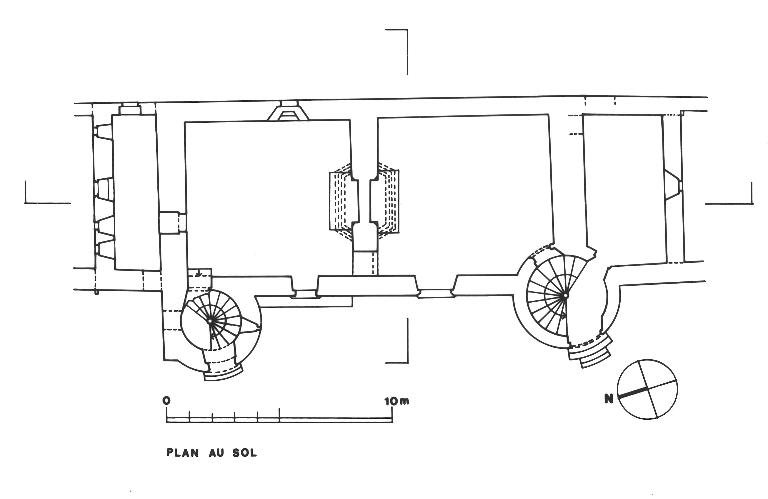

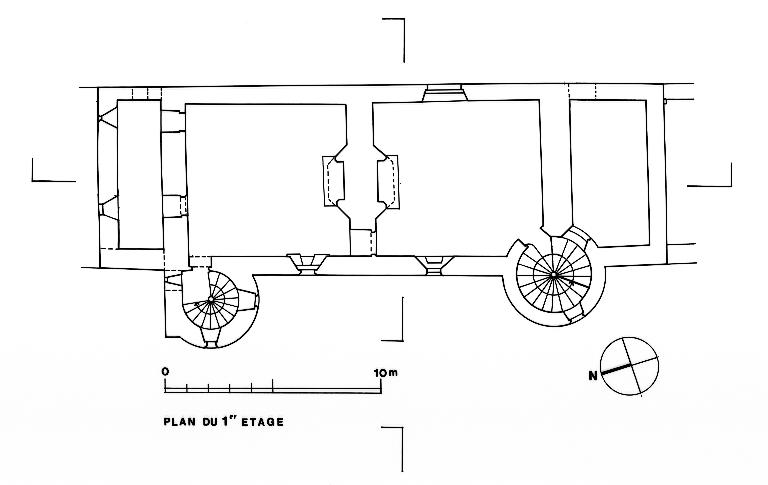

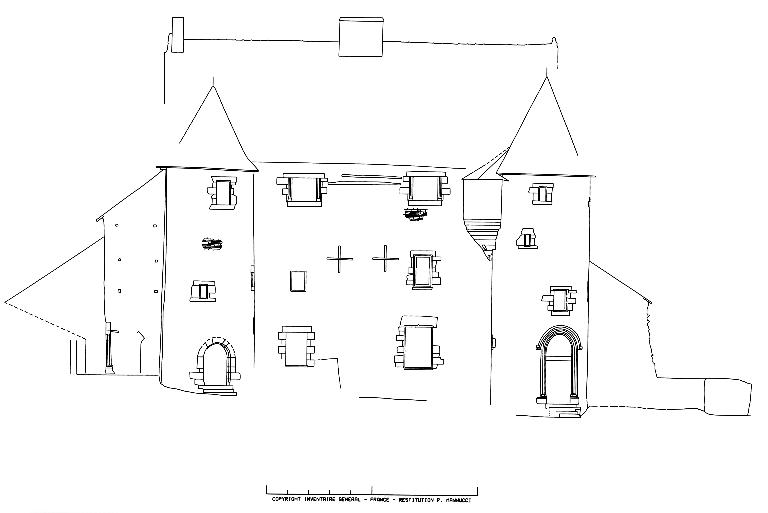

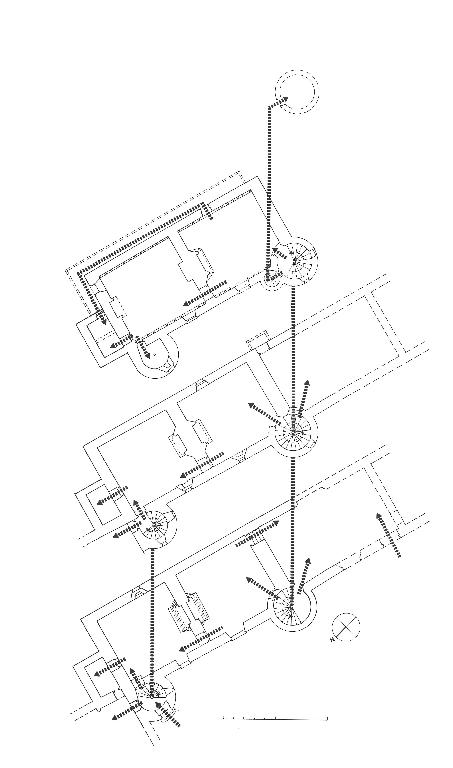

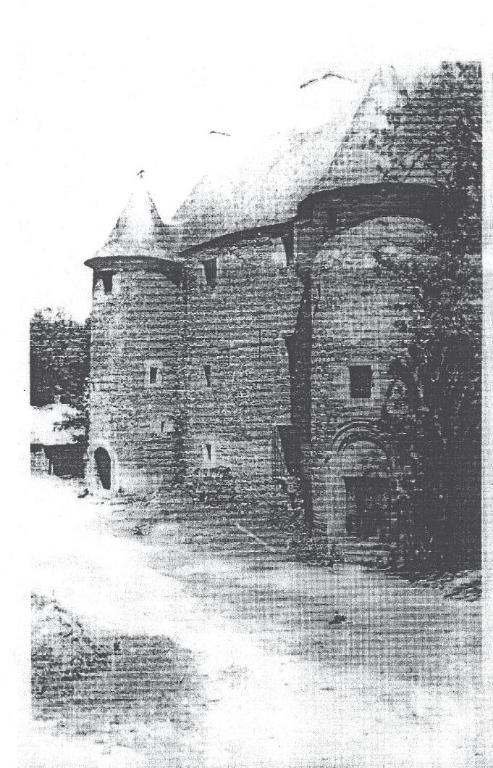

Sa silhouette actuelle, verticale, intrigue. En fait, les deux tours d’escalier qui la flanquent ont perdu la moitié de leur raison d’être : le relevé photogrammétrique permet de distinguer à gauche un jambage de cheminée et l’arc d’une porte dans une aile en retour d’équerre sans doute assez tôt détruite. À droite, le logis se poursuivait jusqu’à l’enceinte du manoir. Les lucarnes en tuffeau, autrefois passantes, qui éclairent l’étage de comble ont été tronquées : la tour de gauche, intacte, a conservé sa pièce haute. Celle de droite en revanche a perdu la sienne, qui dépassait largement la base du toit : une vis secondaire, soutenue par un cul-de-lampe, permettait d’y accéder.

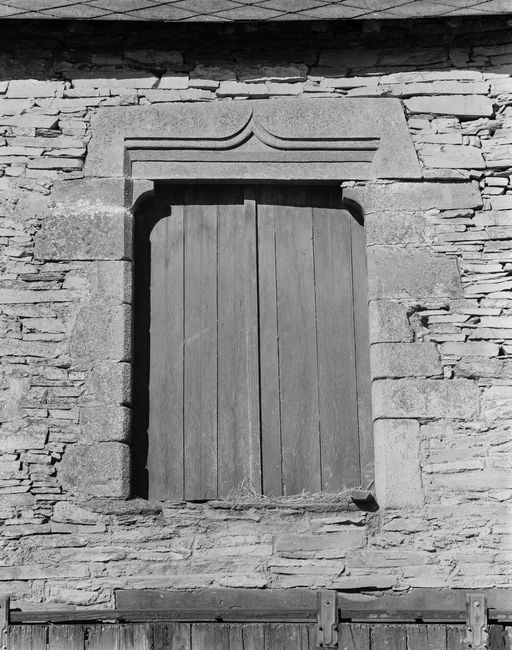

En bas, une belle porte est ornée de têtes humaines : le chaperon à bourrelets de l’homme, surmonté de houx - armes parlantes des seigneurs de Bodel -, le hennin à cornes de la femme et la forte mouluration coudée sont caractéristiques de la première moitié du XVe siècle.

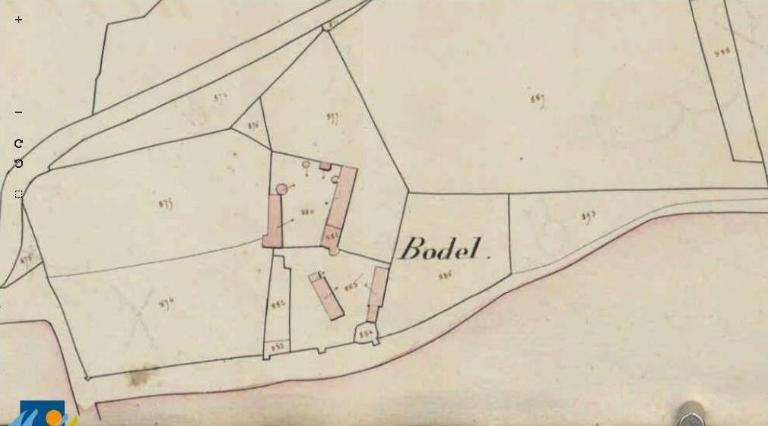

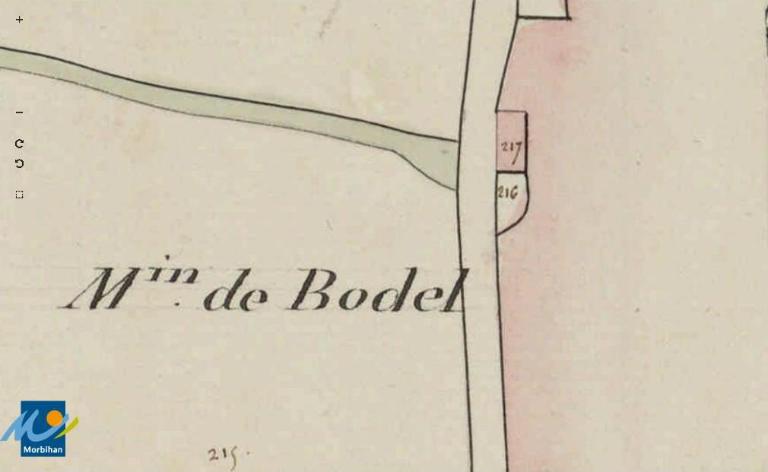

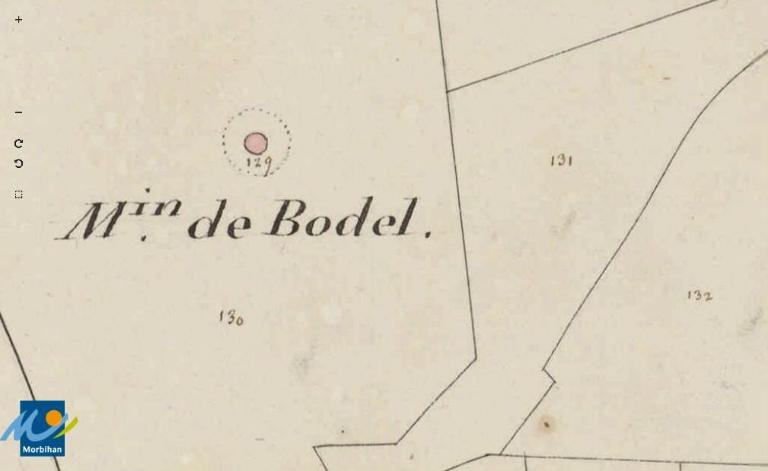

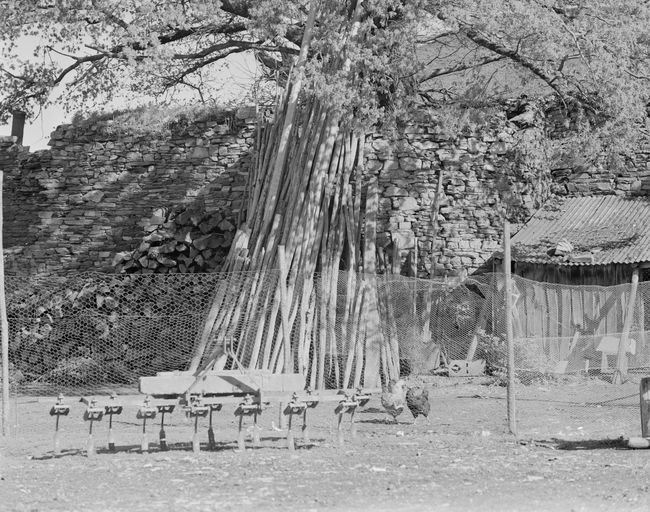

Dans l’angle sud-ouest de l’enceinte, une tour carrée est pourvue de bouches à feu ; dans l’angle nord-ouest se trouvait la chapelle du manoir. Une deuxième enceinte, externe, subsiste en partie : elle englobait la ferme du manoir et comportait encore au siècle dernier trois tours carrées, visibles sur le cadastre de 1829.

(J. -J. Rioult)

Gilles du Houx écuyer de la Maison du duc de Bretagne.