Sont présentés quelques exemples de balises et d'amers pour lesquels des informations historiques ou descriptives ont été recueillies. Les balises ont généralement été reconstruites à plusieurs reprises pour deux raisons, les défaillances de matériaux ou de la mise en œuvre et la rudesse du milieu marin.

Grand Chenal

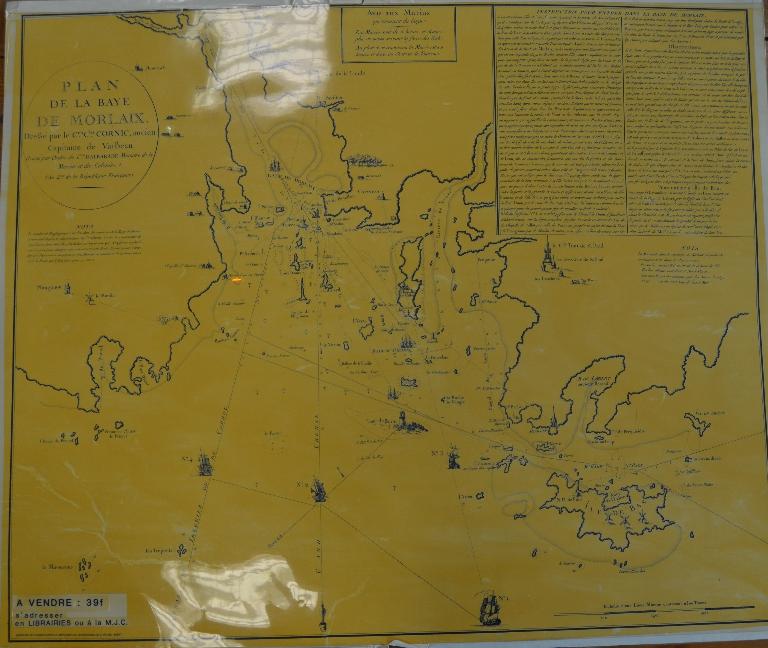

-Tourelle de la "Vieille" (verte). Balise la plus au large située à l'entrée du Grand Chenal de la Baie de Morlaix. Son installation date du balisage entrepris par Charles Cornic à la fin du XVIIIe siècle. Elle remplace de multiples essais de tourelles en fer et en bois, toutes détruites par la mer. Le parement est en pierre de l'Île Grande et l'intérieur en maçonnerie de moellons de la Baie de Morlaix. 3.75m de diamètre à la base/2.25m au sommet/7.50m hauteur.

-Tourelle Ricard (verte). Deuxième tourelle balise tribord du Grand chenal. Elle fonctionne avec la balise Le Beclem (rouge). Son installation date du balisage entrepris par Charles Cornic à la fin du XVIIIe siècle. À l'origine en moellons, la balise actuelle a été reconstruite en parpaing de béton en 1937. 8m haut/3.50m de diamètre à la base/2.50m de diamètre en partie supérieure.

-Tourelle de Calhic, carantec (verte). Elle marque le point où les navires doivent quitter l'alignement des phares de l'île Louët et de La Lande pour se diriger vers le Château du Taureau. Elle marque également un changement de direction pour les navires qui suivent le Chenal de l'Ouest de Ricard, ainsi que pour les bateaux qui viennent de Roscoff ou de Batz par le Chenal du Pont du Cerf. Son installation date du balisage entrepris par Charles Cornic à la fin du XVIIIe siècle. Le récif auparavant signalé par une balise en fer jugée insuffisante, est repéré par une balise maçonnée depuis 1882. 9.70m de hauteur surmontée d'un voyant métallique / 5m de diamètre à la base.

-Tourelle du Taureau, carantec (rouge). Elle fonctionne avec une balise placée sur l'Île Louët. Son installation date du balisage entrepris par Charles Cornic à la fin du XVIIIe siècle.

Amers

-Amer de Pen al lan, Carantec. Haute pyramide maçonnée soutenue par des contreforts.

-Amer Mazarin, Carantec. Rocher granitique sur lequel sont accolés des contreforts. Il se situe à l'extrémité septentrionale de l'Île Callot.

-Amer du Cosmeur/Kelenn, Carantec. Haute pyramide maçonnée soutenue par des contreforts.

-Amer Men Sant, Pointe cosmeur ,Carantec.

Chenal de Tréguier

-Tourelle petit Armen (rouge). Elle est située à l'est du Chenal de Tréguier, à environ 1.4km au nord du phare de l'Île Noire. Installation à la fin du XVIIIe siècle, lors du balisage entrepris par Charles Cornic, puis reconstruction en 1878-1879 suite à d'importante dégradation : décollement du parement du noyau central.

-Balise Manou (rouge). Balise en fer implantée en 1793, remplacée une première fois par une balise en bois en 1831 et à nouveau 5 fois jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1909, afin de remplacer la balise rongée par des mollusques, un projet de balise en fer est proposé. Formée d'une tige carrée de 8cm de côté, doublée sur 4m de hauteur, avec frettes espacés de 1 m, la balise était implantée dans une maçonnerie de ciment de 1.8m de diamètre et de 2m de haut. Elle mesurait, comme l'actuelle, 10 m de hauteur.

-Tourelle de l'île Blanche (rouge). Tourelle maçonnée située près de Stérec en Plouézoc'h. Son installation date du balisage entrepris par Charles Cornic à la fin du XVIIIe siècle.

-Tourelle Grand Armen (verte). Son installation date du balisage entrepris par Charles Cornic à la fin du XVIIIe siècle. Le parement de la base est en béton, le reste en parpaing.

-Tourelle "La Chambre" (verte). Le récif est balisé pour la première fois en 1837. La tourelle est maçonnée en 1859. 11m de hauteur / 4.20 de diamètre à la base.