Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

- inventaire préliminaire, Saint-Cast-le-Guildo

-

Pichouron PatrickPichouron PatrickCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Dossier non géolocalisé

-

Aires d'étudesCommunes littorales des Côtes-d'Armor

-

Adresse

- Commune : Saint-Cast-le-Guildo

Située sur la Côte d´Emeraude dans le département des Côtes d´Armor, Saint-Cast-le-Guildo figure parmi les grandes stations balnéaires nées dans le sillage de la mode des bains de mer à la fin du 19e siècle. Offrant de remarquables points de vue en direction du Cap Fréhel et de Saint-Malo, pointes, grèves et plages de sable fin contribuèrent dès cette époque à la renommée d´une station qui depuis s´exerce sans relâche au jeu de la séduction [fig. 1 à 5]. Marqué du sceau de l´urbanisme et de l´architecture balnéaire, le littoral conserve précieusement le souvenir d´une élite de villégiature issue des grands centres urbains de l´époque [fig. 6, 7]. Une lecture attentive du paysage architectural de la commune appelle néanmoins à nuancer l´importance du phénomène balnéaire dans la genèse de ce même paysage. Longtemps rythmé par les usages d´une population majoritairement paysanne, le territoire se caractérise en effet par une forte emprise de la ruralité dont le patrimoine bâti actuel constitue le témoignage le plus significatif [fig. 8 à 11].

Esquisse géographique

Saint-Cast en 1856, pop. 1511 habitants.

Saint-Cast en 1886, pop. 1592 habitants. Notre-Dame-du-Guildo en 1886, pop. 993 habitants.

Saint-Cast en 1946, pop. 2330 habitants. Notre-Dame-du-Guildo en 1946, pop. 879 habitants.

Saint-Cast-le-Guildo en 1999, pop. 3187 habitants.

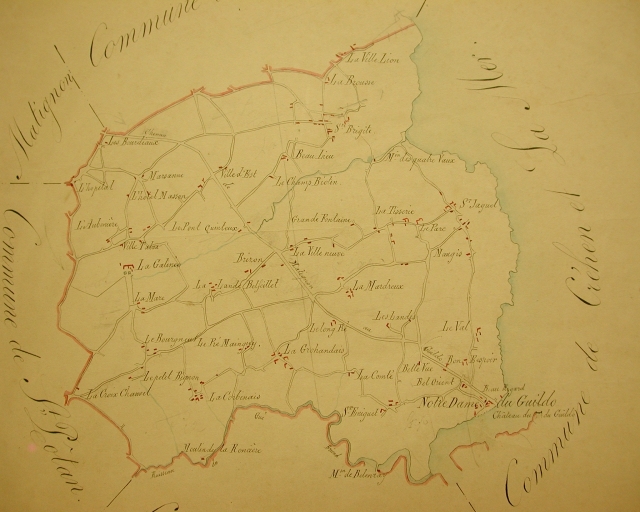

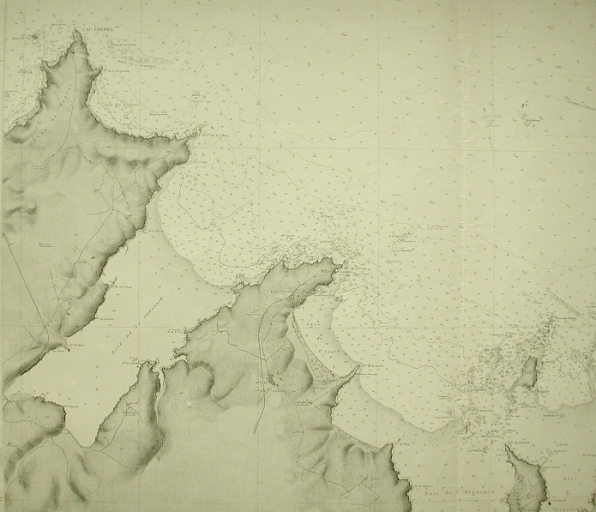

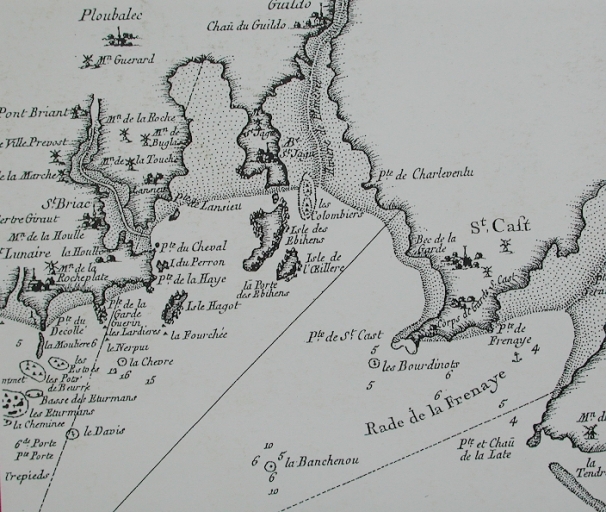

C´est le 21 décembre 1971 que les communes de Saint-Cast et de Notre-Dame-du-Guildo fusionnèrent pour donner naissance à une commune de 2263 hectares, limitée au nord et à l´est par la Manche, à l´ouest par la baie de la Fresnaye, au sud-ouest par la commune de Matignon. Vingt-quatre kilomètres de côtes offrant une succession de sites naturels remarquables s´étendirent désormais de Port Saint-Jean, au nord, à l´embouchure de l´Arguenon, au sud [fig. 12, 13].

Légèrement affecté par le plissement hercynien, le territoire communal présente un caractère peu accidenté, si ce n´est à proximité immédiate du littoral où l´altitude décroît sensiblement au voisinage des plages et des pointes. La surface du sous-sol formée au cours du Briovérien, il y a 600 millions d´années, est principalement composée de roches magmatiques dans la région du Guildo et de roches sédimentaires dans la partie septentrionale de la commune. En dehors de ces familles de roches, l´histoire géologique de la commune a légué une curiosité fortement ancrée dans la mémoire collective, connue sous le nom de pierres sonnantes [fig. 14]. Gisant sur l´estran à l´embouchure de l´Arguenon, ces pierres se présentent sous la forme de gros blocs d´amphibolite (silicate double de calcium et de magnésium), roche dense et vibrante dont la particularité est d´émettre un son argentin quand elle frappée par un galet de même nature.

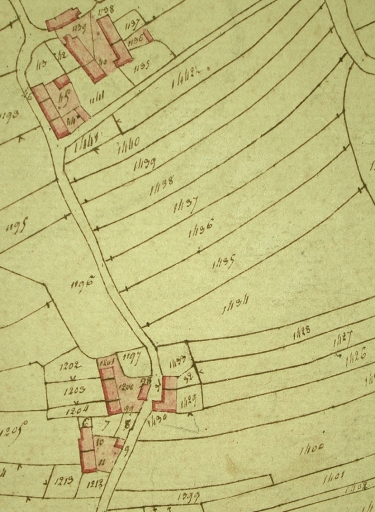

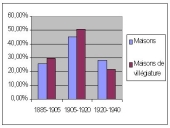

Les ressources locales en matériaux de construction restent donc assez limitées par la présence de schiste micacé et de gneiss au nord, et de granite au sud-est. Ces gisements de schiste micacé ont fait très tôt l´objet d´extraction pour fournir les matériaux nécessaires à la construction d´édicules et d´édifices dans la commune et le pays circonvoisin [fig. 15, 16]. Communément appelé pierre de Saint-Cast, ce schiste ardoisier de couleur grise était exploité dans des carrières principalement situées à proximité du bourg. Leur production fournissaient de larges et belles pierres plates employées, outre pour la construction, pour les dallages, les croix et les pierres tombales proposés selon Gaultier du Mottay à un prix très avantageux sur le marché [fig. 17, 18]. Soutenue par une croissance démographique à la fin du 19e siècle, confortée par l´action des promoteurs immobiliers dans la 1ère moitié du 20e siècle, l'industrie extractive castine connut un regain d´activité dont témoignent indirectement les matrices cadastrales des propriétés bâties tenues à jour de 1882 à 1911 en mettant en exergue un intense mouvement de construction qui affecta alors l'ensemble du territoire communal.

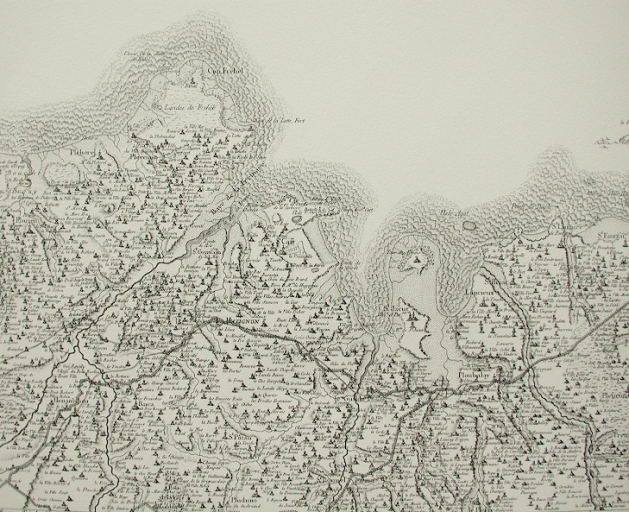

Du point de vue économique, l´agriculture fut jusqu´à une période récente la principale activité et la principale ressource de la population. Les plans par masse de culture datés de l´An XII (1803-1804), les relevés cadastraux de 1826, ainsi que les informations fournies par Ogée et Jollivet permettent une reconstitution fidèle du paysage agricole et donnent, par la même occasion, de précieuses indications sur la qualité et la répartition des terres. En guise de présentation, Ogée nous dit de Saint-Cast qu´elle « offre à la vue de très beaux coteaux, sur lesquels sont situés les moulins à vent du Chesne et d´Anne, d´où l´on découvre de fort loin des terres assez bien cultivées, mais dont une partie est couverte par les sables de la mer ». A titre d´exemple également, Jollivet indique pour la seule commune de Saint-Cast en 1854, la présence de 1121 hectares de terres labourables, de 40 hectares de terres sous prés et pâturages, de 7 hectares sous bois, de 16 hectares sous vergers et jardins et de 161 hectares sous landes et terres incultes pour une superficie totale de 1422 hectares. Le paysage, qui présentait alors un caractère humanisé, était constitué d´un bocage relativement dense, de landes réparties majoritairement sur le littoral et de terres labourables parsemées ici et là de futaies localisées dans la majeure partie des cas au voisinage d'un manoir ou d'un château. Fortement marqué par les usages d´une agriculture vivrière produisant alors beaucoup de froment, ce paysage subit de profondes mutations dans la 2e moitié du 20e siècle. Provoqués par l´avènement d´une agriculture intensive dans les années 1960, soutenus par le développement du tourisme dans les années 1970, les bouleversements économiques entraînèrent, tant sur la frange littorale (La Ville Norme, Le Biot, la Chapelle, la Baillie) qu´à l´intérieur des terres (Saint-Eniguet, l´Aubenière, la Corbinais), une mutation fonctionnelle de l´habitat traditionnel reconverti pour la circonstance et dans la plupart des cas en dépendance agricole et résidence secondaire [fig. 19].

Histoire

Les vestiges de la période préhistorique mis au jour depuis la fin du 19e siècle ont permis de mettre en évidence l´ancienneté du peuplement humain sur cette partie du littoral. Haches en pierre polie, menhir de Bois-ès-Lucas, chambres sépulcrales des Hautes-Roches et de l´Isle datant du néolithique ; dépôts de haches à douilles, probablement destinées à des usages commerciaux, tumulus du Champ-Pucelot de l´âge du bronze ; vestiges de l´âge du fer à l´instar de l´éperon barré de la pointe de la Garde et du souterrain de Lesrot constituent autant de signes révélateurs de la sédentarisation de populations au cours de périodes marquées par des innovations techniques déterminantes et par le développement de l´agriculture et de l´élevage.

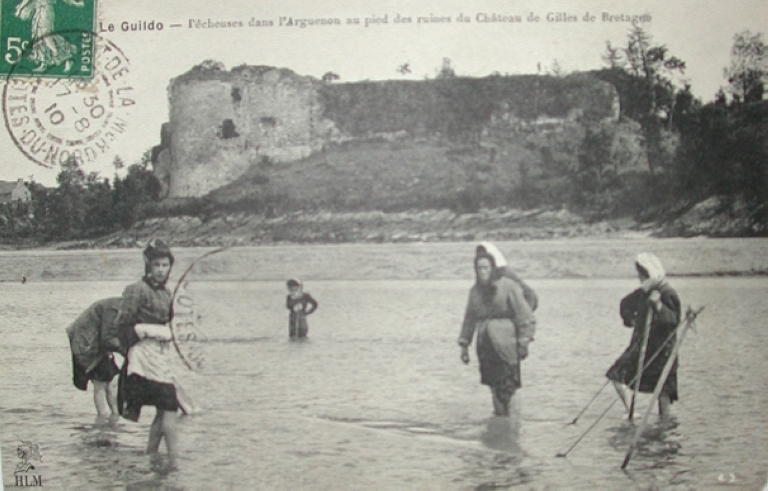

Placé à un passage guéable à marée basse sur le tracé d´une voie romaine reliant Alet (Saint-Servant) à Corseul, le site du Guildo a été occupé dès l´époque romaine. Tessons de céramique sigillé, tessons de poterie commune, débris de briques et de tuiles à rebord répartis de façon relativement homogène sur la frange littorale (la Chapelle, la Mardreux, le Val d´Arguenon) ont été mis au jour en grandes quantités. La villa des Quatre-Vaux, classée Monument Historique le 25 mai 1938, demeurait ainsi jusqu´à sa disparition dans les années 1980, le témoignage le plus significatif de l´épanouissement de la civilisation gallo-romaine et du développement des grands domaines ruraux dans la région.

Comme dans toute la Bretagne, le haut moyen âge n´a laissé que peu de vestiges matériels dans la commune. Quelques croix palis à branches courtes ou pattées du moyen âge [fig. 16] semblent attester de l´ancienneté de la christianisation du territoire. Selon Bernard Tanguy, bien que les origines du bourg de Saint-Cast paraissent obscures et étroitement liées à la présence d´un château, le nom même de la commune suggère des origines liées à une fondation religieuse, voire érémitique. La tradition veut, en effet, que saint Rieul, compagnon de saint Cast au monastère de Landoac, gouverné par saint Jacut, soit venu le premier s´établir sur le territoire au 6e siècle. Empruntant à partir de la pointe de la Garde le vallon qui porte aujourd´hui son nom (le Val Saint-Rieul), il aurait bâti son ermitage sur la butte puis aurait partagé son apostolat avec saint Cast venu le rejoindre peu de temps après.

C´est à une époque plus tardive que le nom de Saint-Cast apparaît pour la première fois dans les documents. Dès 1163, une bulle du pape Alexandre III mentionne « l´île de Saint-Cast et ses dépendances » parmi les possessions de l´abbaye de Saint-Jacut. Démembrement de la paroisse bretonne primitive de Pléboulle, la paroisse de Saint-Cast existait dès 1225, date à laquelle elle est citée dans le cartulaire du prieuré de Saint-Martin de Lamballe. Après avoir élu sa première municipalité au début de l´année 1790, le nouveau territoire communal fut augmenté du hameau du Breil en 1825, puis amputé de huit hameaux (la Lande-Moisan, la Ville-d´Est, Beaulieu, le Clos-Châtel, Sainte-Brigitte, la Brousse, le Gallais, le Bois-ès-Lucas) pour constituer la commune de Notre-Dame-du-Guildo en 1856.

La première mention écrite du Guildo remonte quant à elle au milieu du 13e siècle. Apparaissant sous la dénomination « Portus de Guelidou » en 1249, cité dans le testament de Rolland de Dinan en 1304, qualifié de « port d´aumône » en 1497, le site affiche d´emblée une vocation portuaire. Dès le 13e siècle, le village du Guildo abritait d´ailleurs un hospice pour les pauvres et les pélerins. Constitué en paroisse par ordonnance épiscopale en 1849, le quartier s´était doté d´une église construite dès 1848 à l´initiative de plusieurs personnalités dont la plus marquante fut sans aucun doute Hippolyte de la Morvonnais (1802-1854), homme de lettres et propriétaire du château du Val. Devenue paroisse, Notre-Dame-du-Guildo fut érigée en commune en 1856 pour le quart au détriment de Saint-Cast et pour le reste au détriment de Saint-Potan. Formé autour de la nouvelle église, près du village de Bellevue, le bourg se développa par la suite, rejoignant progressivement le port du Guildo en suivant l´axe principal de communication le long de l´actuelle avenue des Tilleuls.

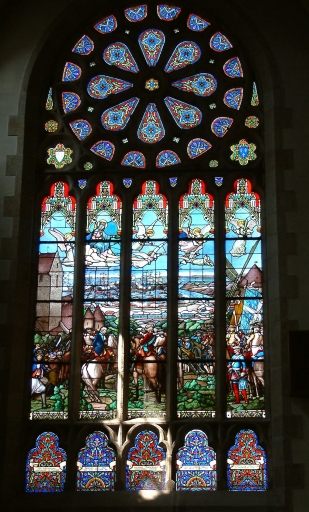

En marge de cette histoire administrative ayant conduit à la constitution de deux chefs-lieux d´agglomération jusqu´à la fusion de 1971, la commune a été le théâtre d´une célèbre bataille gagnée contre les anglais le 11 septembre 1758 dans le cadre de la guerre de Sept Ans (1756-1763). La victoire des troupes françaises conduites sous l´autorité du duc d´Aiguillon a donné lieu en 1858 à la construction d´une colonne commémorative dressée à proximité du bourg en direction de la Grande Plage [fig. 20].

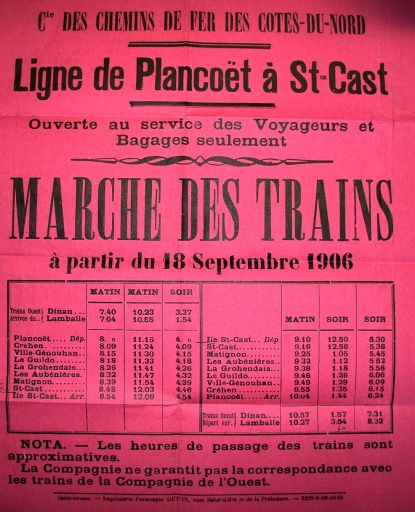

« Autre temps, autres moeurs », la fin du 19e siècle et la 1ère moitié du 20e siècle ont vu la naissance et le développement de la station. Si l´arrivée du train a permis de rendre le site plus accessible à partir de 1906 [fig. 21 à 23], l´histoire balnéaire de Saint-Cast s´enracine plus précisément dans une opération immobilière initiée par l´artiste peintre Alfred Marinier. Découvrant la beauté du site dans les années 1880, celui-ci décida de se porter acquéreur de la plus grande partie des terres avoisinant la pointe de la Garde et créa un vaste lotissement paysager qui fut à l´origine d´un nouveau site de villégiature sur la Côte d´Emeraude.

Quatre sites classés et deux sites inscrits sont à signaler dans la commune. Les quatre sites classés sont les suivants : la pointe du Bay et les terrains avoisinants classés le 1er septembre 1938 ; le rivage jusqu´à la route touristique et le vallon des Quatre-Vaux en partie classé le 1er septembre 1938, en partie inscrit le même jour ; la colonne commémorative de la bataille de Saint-Cast, érigée en 1858 à l´occasion du centenaire de la bataille de Saint-Cast, classée le 4 décembre 1942 ; la pointe de l´Isle, dont la partie appartenant à la commune, classée le 17 juin 1945 et le reste, y compris les façades, élévations et toitures des immeubles bâtis, inscrit le même jour. Quant aux sites inscrits, il s'agit de la pointe de la Garde, inscrite le 13 juin 1939, et de la pointe du Châtelet, inscrite le 16 septembre 1942.

-

Sites de protectionsite classé, site inscrit

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : 3 P plan, 164/1

Extrait du plan cadastral de 1826, A.D. Côtes-d'Armor. 3 P plan, 164/1.

-

A.D. Côtes-d'Armor : 2 Num 1/15.

-

A.D. Côtes-d'Armor : 3 P plan, matrice cadastrale des propriétés bâties. Commune de Notre-Dame-du-Guildo (1882-1911).

-

A.D. Côtes-d'Armor : 3 P plan, matrice cadastrale des propriétés bâties. Commune de Saint-Cast (1882-1911).

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BIHR, Jean-Pierre. Regards d'Emeraude. Saint-Jacut-de-la-Mer : J.-P. Bihr, 1992.

p. 259-326 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

BARBEDOR, Isabelle. Saint-Cast, plage ou station ? In La Côte d'Emeraude. La villégiature balnéaire autour de Dinard et Saint-Malo. Dir. Bernard Toulier, Francis Muel ; réd. Isabelle Barbedor, Gaëlle Delignon, Véronique Orain, Jean-Jacques Rioult ; photogr. Guy Artur, Norbert Lambart. Paris : Centre des monuments nationaux/Monum, Cahiers du Patrimoine, 2001.

p. 62-65 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : 22 St-CAS

FAUVEL, Christian. Saint-cast, Le Guildo et Matignon, coll. Mémoires en images, Joué-les-Tours : Allan Sutton éditeur, 1999.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel) : USU sur pl. (v)

OGÉE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. nlle éd. [1778-1780] rev. et augm. Rennes : Molliex, 1845.

tome 2, p. 733-738 -

OGEE, Jean-Baptiste. Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne. Rennes : Deniel, 1853, 2.

p. 733-739, 868 -

GAULTIER DU MOTTAY, Joachim. Répertoire archéologique du département des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : L. Prud'homme, 1884.

p. 438-439, 445-446 -

JOLLIVET, Benjamin. Les Côtes-du-Nord, histoire et géographie de toutes les villes et communes du département. Guingamp : B. Jollivet, 1854, 2.

p. 250-257, 262-266 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

COUFFON, René. Répertoire des églises et chapelles du dioscèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1939.

p. 273-275, 463-464 -

TREGUY, abbé Emmanuel-A. Le Guildo. Paris : H. Champion, 1914.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. Au coeur du Penthièvre : Lamballe - Jugon - Moncontour - Turnegoët. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1951.

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

FROTIER DE LA MESSELIERE, Henri. Le pays de Lamballe. Saint-Brieuc : Francisque Guyon Editeur, 1921.

-

LE SAULNIER DE SAINT JOUAN, Régis. Dictionnaire des communes du département des Côtes d'Armor : éléments d'histoire et d'archéologie. Saint-Brieuc : Les Presses Bretonnes, 1990.

p. 655-658 -

TANGUY, Bernard. Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes d'Armor : origine et signification. Douarnenez : Ar Men-Le Chasse Marée, 1992.

p. 159-160, 273-274 -

LA MOTTE ROUGE, Daniel de. Châtellenie de Lamballe. Vieilles demeures et vieilles gens. Hénansal : Daniel de la Motte-Rouge, 1977.

p. 261-294 -

DARSEL, Joseph. La pêche sous l'ancien Régime dans l'évêché de Saint-Brieuc. In Mémoires de la Société d'émulation des Côtes du Nord. Saint-Brieuc, 1962, 90.

p. 69-95 -

DEGUILLAUME, Robert. Traité de langue gallèse. Saint-Cast-le-Guildo : à compte d´auteur, 2000.

-

JAL. Le glossaire nautique. Paris : Bonnefoué, 1848.

-

CABANTOUS, Alain. Les citoyens du large. Les identités maritimes en France (17e-19e siècle) . Paris : Aubier, 1995.

-

MOLLAT, Michel. Histoire des pêches maritimes en France. Toulouse : Privat, 1987.

-

NORA, Pierre (dir.). Le front de mer. In : Les lieux de mémoire. Paris : Gallimard, 1992, Tome 3.

-

MAZIN, Charles. La Côte de Bretagne depuis Lancieux jusqu'à Pordic. In Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1971, 99.

-

SEBILLOT, Paul. Contes des marins. Paris : Editions G. Charpentier, 1982.

-

PRIGENT, Guy. D´une baie à l´autre : des outils semblables. In Pêche à pied et usages de l´estran, sous la dir. de Guy Prigent. Catalogue de l´exposition présentée au Musée d´Art et d´Histoire de Saint-Brieuc, mai-octobre 1999. Rennes : Apogée, 1999.

p. 126-127 -

AMIOT, Pierre. Histoire de Saint-Cast-le-Guildo des origines à nos jours. Bannalec : Imprimerie Régionale, 1990.

-

Claude BOUREL Claude, DERIAC Paul, CASTEL Yves, DEGUILLAUME Robert. Traité de langue gallèse, écriture et grammaire. Dinan : UTL, 1999.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

L'agglomération, les secteurs urbains et les quartiers sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les cafés, restaurants et magasins de commerce sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les casernes et corps de garde sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les châteaux, manoirs, maisons, fermes, presbytère, grange, puits et fontaines sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les hôtels de voyageurs sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les immeubles en milieu urbain sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les lotissements en milieu urbain sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les maisons en milieu urbain sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les manoirs en milieu urbain sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les moulins et fournils sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les voies férrées, ponts, sémaphores, escaliers, quais, digues et réservoirs sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Les églises, chapelles, croix de chemin, cimetière, monuments aux morts et colonnes monumentales sur la commune de Saint-Cast-le-Guildo

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales