Planguenoual en 1854, pop. 1781 habitants (source : Jollivet).

Planguenoual en 1906, pop. 1836 habitants (source : AD 22).

Planguenoual en 1946, pop. 1540 habitants (source : Insee).

Planguenoual en 1982, pop. 1562 habitants (source : Insee).

Planguenoual en 1990, pop. 1518 habitants (source : Insee).

Planguenoual en 1999, pop. 1550 habitants (source : Insee).

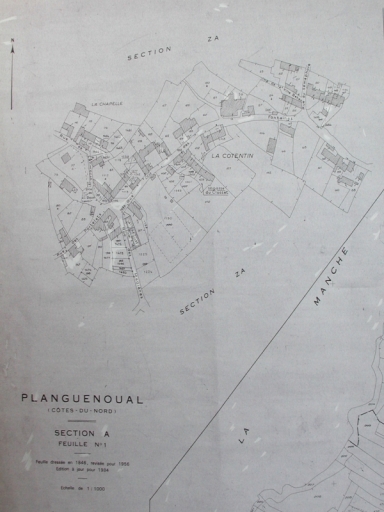

Située sur la côte de Penthièvre dans le département des Côtes-d'Armor, la commune de Planguenoual figure parmi les nombreuses communes littorales dont l'histoire économique et sociale fut essentiellement rythmée par les pratiques agricoles et les usages d'une population majoritairement rurale. D'une superficie de 3290 hectares, le territoire est limité au nord par les communes de Pléneuf-Val-André et de Saint-Alban, au sud par celles de Saint-Aaron et de Andel, au sud-ouest par la commune de Morieux et au nord-ouest par la Manche [fig. 1, 2 et 3].

Histoire :

Des haches de silex taillés, des objets de l´Age du bronze final mis au jour au Crapont, l´ancienne voie de Corseul à Carhaix, les traces d´occupation romaine mises en évidence au Prédéro, à Treutran et la Corderie, témoignent de l'ancienneté de l'implantation humaine sur cette partie du littoral costarmoricain. Dans son Répertoire archéologique édité en 1884, Gaultier du Mottay rapporte, en outre, qu´un menhir de 3,50 mètres de hauteur, situé près de la Ville-Méen, fut renversé en 1857.

Planguenoual est une ancienne paroisse bretonne primitive comprenant à l´origine Morieux et probablement Andel. Comme l´indique Bernard Tanguy, c´est un saint breton nommé Conval, en vieux-breton Cunwal, qui est l´éponyme de Planguenoual. Selon une « Vie » latine d´un saint portant ce nom, Conval aurait vécu vers la fin du 6e siècle. Formé dans un monastère de Plougrescant, dans le Trégor, élevé à la prêtrise, il aurait fondé un monastère à Penvénan avant de mourir à Tréguier. Curieusement, cette « Vie » rédigée au 10e siècle et centrée sur la région de Tréguier ignore Planguenoual qui, à la différence des paroisses de Plougrescant et de Penvénan, n´a conservé dans sa toponymie et ses lieux de culte aucun souvenir de son saint éponyme.

Dès 1138, l´église paroissiale était effectivement dédiée à Saint-Pierre. C´est à cette date que l´on rencontre pour la première fois le nom de Planguenoual, alors cité sous la forme « Plogonoal ». Avec l´accord de l´évêché et du chapitre de Saint-Brieuc, l´église fut donnée à l´abbaye Saint-Melaine de Rennes par deux frères laïques. Si l´église est évoquée dès la 1ère moitié du 12e siècle, la paroisse n´est explicitement mentionnée qu´en 1215 dans les chartes de l´abbaye Saint-Melaine de Rennes. Elle apparaît alors sous la forme « Plogoneal ». Désigné à plusieurs reprises sous les formes « Plegonal » (1144), « Ploecongual » (1152), « Ploguenoal » (1202, 1248), « Ploguenoual » (1290) et « Ploengonual » (1294), le toponyme actuel apparaît dès 1420.

Planguenoual procéda à l'élection de sa première municipalité au début de l´année 1790 et remplaça par la suite Andel comme chef-lieu de canton. Elle fut le chef-lieu d´une municipalité cantonale sous le régime de la constitution de l´an III, de 1795 à 1799, puis chef-lieu de canton du début du Consulat jusqu´en 1801.

Le patrimoine architectural :

La présente enquête a permis de repérer un total de 60 oeuvres, dont 31 relèvent de l'architecture domestique et agricole, 12 de l'architecture religieuse, funéraire et commémorative, 10 de l'architecture du génie civil, 3 de l´architecture de la vie publique, 2 de l'architecture militaire, 1 de l'architecture artisanale et 1 de l'architecture commerciale (hôtel de voyageurs).

Au sein de ce corpus, 2 oeuvres, dont une classée Monument Historique, ont reçu la mention « à signaler » [fig. 4 et 5], et 33 oeuvres la mention « à étudier » en fonction de critères d´ancienneté, de conservation, d´unicité et de rareté. Certaines oeuvres, au titre de témoignage des aménagements routiers et ferroviaires entrepris depuis le 19e siècle sur le territoire communal, ont également fait l'objet d'une sélection.

La chronologie du corpus s´étend des environs du 10e siècle à la 1ère moitié du 20e siècle, incluant plusieurs manoirs et châteaux de l'époque moderne (16e, 17e et 18e siècles) - 48 nobles et tenants de fiefs se présentèrent à la montre générale de Moncontour en 1469 -, ainsi qu'une assez forte proportion d´oeuvres datant de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle.

- Le Moyen Age :

L'architecture médiévale reste, comme dans la plupart des cas, peu représentée dans la commune. Outre l'atelier de poterie du Frêche-Clos, dont la découverte a permis d'attester l'existence d'une activité de production céramique à Planguenoual dès l'époque carolingienne, on portera une attention particulière à la croix de l'Hôpital [fig. 5], au Pont Durand [fig. 6], ainsi qu'au manoir de la Ville-Méen. Si la première, datée probablement du 14e siècle, revêt une forte valeur patrimoniale du fait de son ancienneté, de son état de conservation et du traitement du décor porté, le dernier [fig. 7 et 8] présente des vestiges datant du 1er quart du 15e siècle. On notera également la découverte d'un pont dit le Pont Durand

- Les Temps Modernes (16e, 17e et 18e siècles) :

Daté probablement du 16e siècle, le colombier de Vaujoyeux [fig. 4] s´impose par son plan quadrilobé comme un élément architectural remarquable. Si l'édifice demeure exceptionnel à ce jour en Bretagne, tel ne fut pas le cas auparavant comme en témoignent les plans cadastraux parcellaires du 19e siècle signalant la présence de ce type de colombier au Guémadeuc et au Vauclerc en Pléneuf-Val-André.

Toujours au chapitre de l'architecture nobiliaire, on notera le repérage des manoirs de la Hazaye, des Bignons, de la Petite Ville-Hervé, de la Ville-Méen, du château du Hourmelin et de la Grande-Ville-Hervé [fig. 9 à 14]. On réservera une attention toute particulière aux deux premières constructions du fait de leur état de conservation [fig. 9 et 10], tout comme au manoir de la Ville-Méen [fig. 12] dont le logis présente une structure de type ternaire achevée dès la fin du 17e siècle ou au début du 18e siècle (soulignons que cette structure fera florès à la fin du 19e siècle, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain). Construit vraisemblablement dans la 2ème moitié du 18ème siècle, le château de la Grande-Ville-Hervé offre, quant à lui, l´unique exemple sur la commune d´une architecture construite sur le modèle de la malouinière [fig. 13]. Enfin, le château du Hourmelin [fig. 14] constitue au sein du corpus un élément architectural de premier ordre, tant sa structure et son environnement architectural exceptionnel (portail, chapelle, vaste parc et avenues) révèlent une oeuvre d´architecte, mais surtout un souci d´agrément jusque-là nullement représenté dans la commune.

On n'omettra pas de remarquer au sein du champ patrimonial la présence de la croix des Bignons [fig. 15], tout comme celle du logis-étable des Bruyères [fig. 16]. Daté du 17e siècle, certainement remanié au 19e siècle, cet édifice, unique en son genre dans la commune, suffit à démontrer par sa seule structure, par la modestie de ses dimensions et la mise en oeuvre des matériaux de construction, l'emprise du système agricole vivrier dans le paysage architectural de la commune.

- La période contemporaine :

Les 19e et 20e siècles fournissent davantage d´oeuvres et élargissent la thématique architecturale en offrant des témoignages de l´architecture du génie civil et de la vie publique.

Outre les anciennes voies ferrées d´Yffiniac à Matignon et de Lamballe à Saint-Alban, dont le tracé du réseau routier demeure l´unique vestige, et dont le repérage permet d´associer le nom de l´ingénieur Harel de la Noë à l´histoire architecturale de Planguenoual, l´enquête a permis d'intégrer au corpus le pont de la Ville-Méen [fig. 17]. Daté vraisemblablement de la 1ère moitié du 19e siècle, son intérêt architectural réside dans la technique employée pour la mise en oeuvre du tablier appareillé de dalles de grès débitées dans les carrières d´Erquy. On retiendra également pour l'architecture de la vie publique et administrative l´ancienne école communale des garçons incluant les locaux de la mairie construite vers 1860 et agrandie par l´architecte Armand Beuscher vers 1882 [fig. 18].

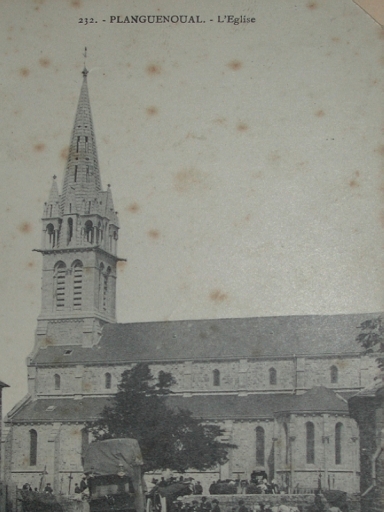

La période contemporaine présente un nombre assez important d'édifices relevant de l'architecture religieuse, funéraire et commémorative, à l'instar de la croix du Val-Bouan [fig. 19], érigée en 1892 par les propriétaires du château du Val, de l´église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul [fig. 20] construite dans un style éclectique par l´architecte diocésain Le Guerranic, et du monument aux morts issus des ateliers de Louis Charpentier, entrepreneur de monuments funéraires à Lamballe [fig. 21]. On notera également la présence de la chapelle Sainte-Barbe, reconstruite en 1822 [fig. 22], de la chapelle Saint-Marc édifiée en 1859 [fig. 23] et de la chapelle Saint-Yves du Hourmelin reconstruite au début des années 1860 [fig. 24].

Au sein de l´architecture domestique et agricole, le château du Val [fig. 25], construit en 1893 sur le site d´un manoir ayant conservé des vestiges du 17ème siècle, s´impose par ses dimensions et son style inspiré à la fois du castel anglais et des hôtels urbains parisiens de la fin du 19e siècle, comme une oeuvre d´intérêt majeur. Quelques beaux exemples d´architecture vernaculaire locale, voire d´architecture dite précaire viennent cependant rappeler l´enracinement des pratiques agricoles vivrières dans le paysage architectural de Planguenoual. Les hangars à orthostates de la Longueraie, des Houssayes et de la Grande-Ville-Hervé [fig. 26], le hangar à charpente à couverture végétale de la Longueraie [fig. 27], ou l´unique témoignage d´une architecture de terre encore présente au lieu-dit la Hutte [fig. 28] affichent de manière éloquente cette ruralité décidément bien ancrée sur le littoral des Côtes-d´Armor.

Le patrimoine mobilier religieux :

Planguenoual a conservé très peu d´objets mobiliers religieux. L'église, construite en 1903, possède deux statues de saint Pierre et saint Paul en bois polychrome du 18ème siècle [fig. 29].

La statuaire du 18ème siècle constitue d´ailleurs l´essentiel du patrimoine mobilier religieux conservé dans les chapelles Sainte-Barbe et Saint-Marc [fig. 30]. Signalons toutefois la présence d´une Trinité datant du 15ème siècle dans la chapelle Sainte-Barbe [fig 31].

Les objets recensés par René Couffon dans la chapelle Saint-Yves du Hourmelin (statues de saint Yves et de saint Nicolas) n'ont pu être inventoriés dans le cadre du présent inventaire.

Le patrimoine littoral de la commune de Planguenoual :

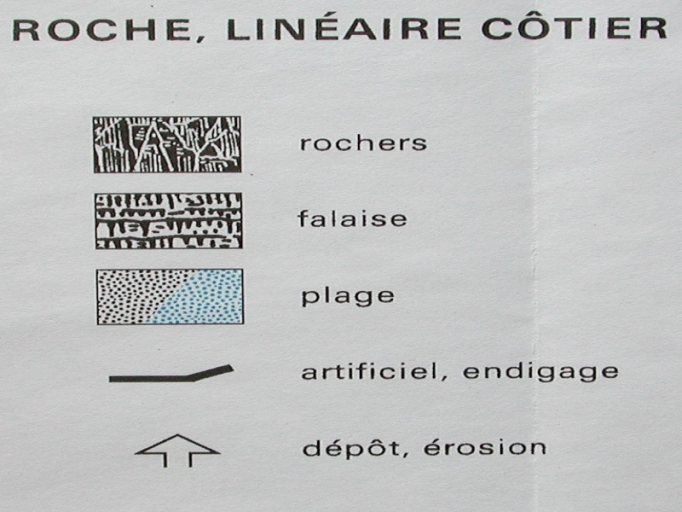

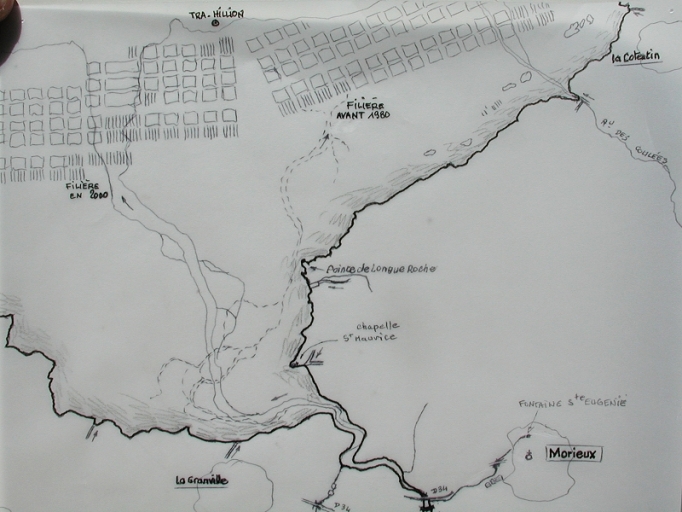

La commune de Planguenoual étire ses côtes à falaises (143 ha), bordées de landes côtières, de la pointe de Longue Roche jusqu'au groupe de roches des Ermeleux face à Port Morvan. Cet alignement remarquable de falaises schisteuses, de formation quaternaire sur un escarpement tectonique est seulement interrompu par le vallon de Jospinet (10 ha). Les falaises offrent des points de vue singuliers sur la baie de Saint-Brieuc.

Les espaces littoraux remarquables de la commune occupent une surface totale de 458 hectares 62.

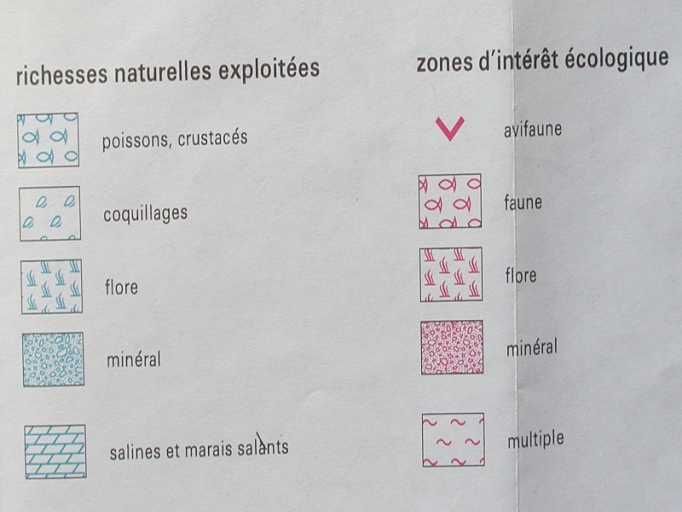

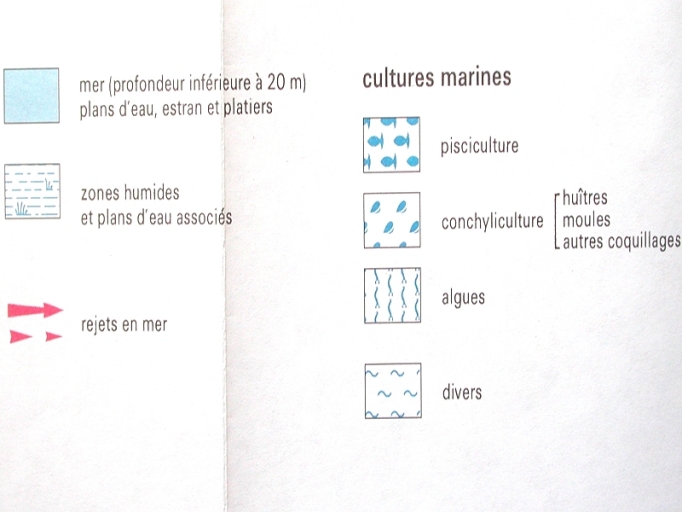

Le vaste estran sablo-vaseux de plus de 300 hectares est dans la dépendance biologique, écologique et paysagère de la baie de Saint-Brieuc (Réserve naturelle sur le Domaine public maritime) : frayères, filières du Gouessant.

Une agriculture littorale de polyculture-élevage s'est développée en retrait des landes boisées des falaises. Cependant depuis le milieu du 20e siècle, de nouvelles productions intensives (veaux et porcs) sur une surface agricole utilisée de 2395 hectares ont remplacé les exploitations traditionnelles vivrières plus petites : ces petites fermes étaient appelées des "petits endroits". Aujourd´hui 52 exploitations professionnelles ont une surface agricole utile moyenne de 34 hectares.

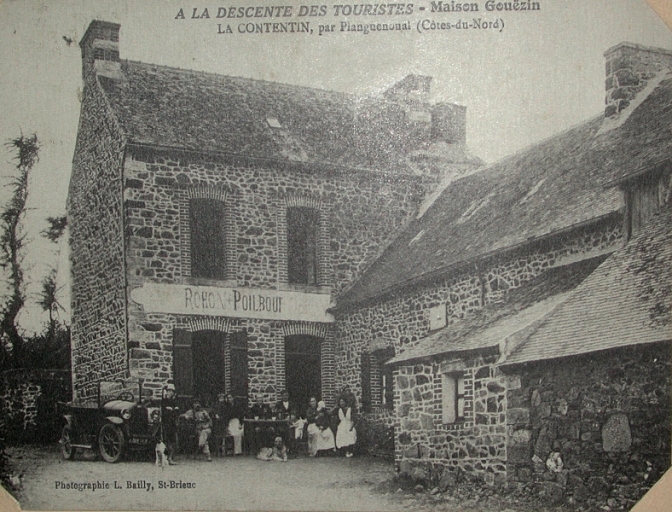

L'habitat traditionnel regroupé en hameaux sur des tertres (la Cotentin, la Tercherie) ou en flanc de vallon (Pont Rouault), un peu éloigné de la mer, pour se protéger du vent, a conservé un caractère rural. Cependant, il serait souhaitable de proscrire toute artificialisation du trait de côte au regard de la pression foncière. La recomposition sociologique des hameaux, avec l´arrivée de nouvelles populations non originaires du lieu, transforme le paysage social de cette campagne.

Les enjeux écologiques de la commune sont liés au maintien des équilibres entre la maîtrise de la qualité de l´eau dans les bassins versants, la conservation paysagère des sites et les usages littoraux : frayères, pêche à pied, mytiliculture sur bouchots, plaisance, tourisme. L'histoire des anciennes pêcheries dont celle du Vauglin datant de 1624 reste à étudier.

Entre ces 6 km de côtes, les littoraux ont aménagé plusieurs accès à la mer et à l'estran, (sources de richesses), pour les piétons et les charrettes : escaliers en pierre à la Cotentin, au Vauglin, chemin d´accès à la Baleine, ancien chemin charretier au Pont Rouault, le Pont-Rouault (pont médiéval ?), cale de Jospinet (Chausse-Pinet ou chaussée Pinet). Tous ces parcours menant à d'autres chemins dans la grève depuis le Moyen-Age, pour aller de Planguenoual à Morieux et de Morieux à Hillion jusqu'à Saint-Brieuc. Aujourd'hui, un réseau très dense de chemins piétonniers parcoure la commune d'est en ouest.

Un ancien sémaphore (figuré comme sémaphore ou cabane du sémaphore sur le cadastre de 1811/parcelle n°1030/ et de 1846) semble avoir existé vers la pointe du Vauglin (aujourd´hui disparu). Le chemin du sémaphore est encore signalé aujourd'hui. Une cabane des douanes aurait aussi existé à la Cotentin, avant d'être déplacée au bourg de la Cotentin entre le 19e et la début du 20e siècle.

Le bâti littoral de la commune est à l´échelle de sa vocation maritime restreinte. L´aménagement d´installations mytilicoles à terre et en mer renouvelle l´utilité de la cale de Jospinet et l´aménagement de ses abords.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales