Marais et salines

La conquête des marais

La côte bretonne au nord comme au sud possédait des salines dés l´époque gallo-romaine. Au Moyen-Age, celles d´Yffiniac, d´Hillion, de Langueux surtout, fournissent aux besoins de la consommation locale et régionale. Geffroy Prévost fait don en 1145 au Prieuré de Saint-Martin de Lamballe, d´une rente 10 quartiers de sel à prendre aux salines de la baie d´Yffiniac. Mais il y en a d´autres à Dahouët, Erquy, Plouha et Paimpol.

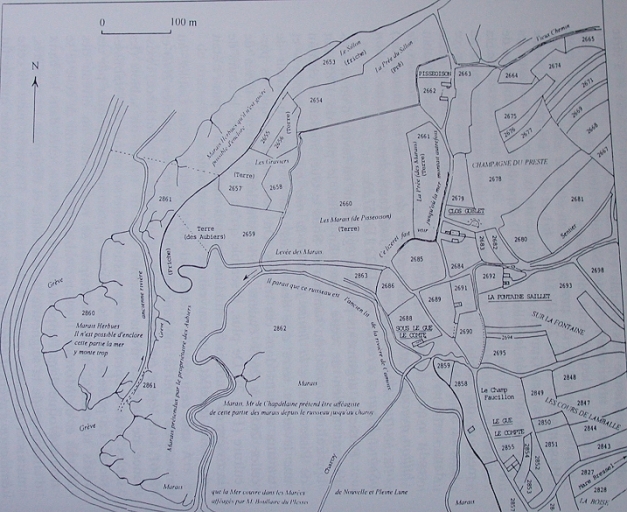

Les chartes de Saint-Martin de Lamballe mentionnent au 11e siècle les salines d´Hillion qui, comme leurs voisines, produisent du gros sel. Les unes et les autres sont exploitées par les seigneurs riverains, qui perçoivent divers droits sur l´achat, la vente et le transport du sel : le « salagium ». Les salines d´Yffiniac, après avoir connu des périodes alternatives de prospérité et de marasme, ne disparurent qu´à l´aube du 20e siècle. Du fait de la sédimentation marine, les salines devaient s´installer de plus en plus loin sur l´estran. Déjà un aveu de 1535 nous fait part de cet état de chose en distinguant les grèves labourables et les « terres de marais gaignables » (AD 22, série G). Un afféagement du 24 avril 1734, à l´écuyer Floriant Chapdelaine est fort explicite : il s´agit D´une pièce de terre en les Marais d´Hillion, autrement appelée les salines où autrefois il se faisait du gros sel, à présent en terre forte et partie labourable (AD 22, série E 252).

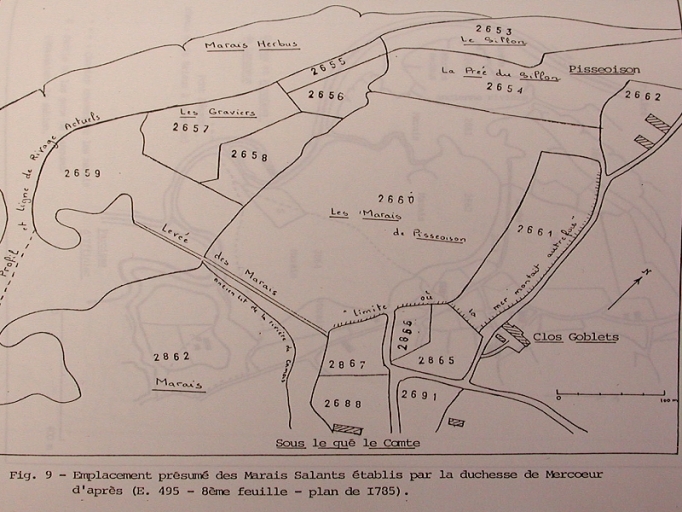

Il y a aussi le véritable marais maritime. Le même Floriant achète le 17 juillet 1734 onze journaux de terre vague et inculte dans le marais de la paroisse d´Hillion. Le 13 juillet 1776, c´est au tour de Jean Boulaire du Plessis d´acheter soixante journaux joignant aux métairies du Clos Goblet et du marais aux rivières de Saint-Jean et d´Yffiniac se perdant dans la filière de la mer à la digue des héritiers du sieur Chapdelaine.

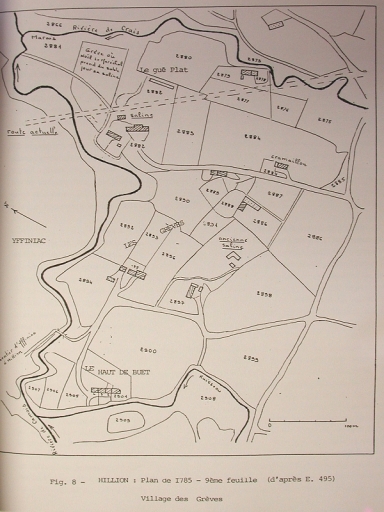

Ces exemples nous permettent de voir se constituer le polder de Pisse-Oison ou Pissoison, le Clos Goblet, le plus septentrional d´Hillion. Le cadastre du Penthièvre et ses tables permettent de localiser parfaitement ces possessions, dont certaines sont encore sur le DPM.

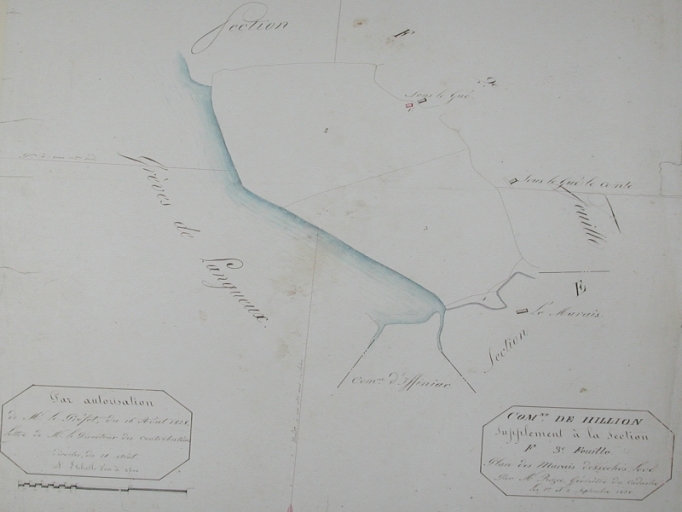

Plus au sud, au niveau de Sous Le Gué et des Champs Durand, le polder n´est qu´embryonnaire. Une dizaine de journaux sont mis en culture autour d´une maison appelée « le Morais ». C´est un véritable îlot dans le marais maritime, entre les chenaux du Caler (qui s´appelait alors le Camoy). Le reste est inscrit soit comme marais herbu que la mer couvre à nouvelle et pleine lune, soit comme section qu´il n´est guère possible d´enclore, la mer monte trop.

Une partie sert aussi à tirer le « sable », nécessaire aux salines. Une grande part du marais est afféagée entre quatre personnes. Mais le cadastre conteste les droits d´un « prétendu possessionné », tandis qu´il note que le reste n´est « prétendu par personne ». Au total, environ cent vingt journaux non productifs.

Par contre, le polder des grèves est entièrement aménagé et parcellisé. Les maisons se sont installés au contact du marais et du versant littoral. Le cadastre du Penthièvre n´englobe pas le polder d´Yffiniac, mais, à cette date, il était certainement en grande partie établi, car il bénéficie d´une situation tout aussi favorable. En 1785 à Langueux, les dessèchements devaient être avancés. Les sauniers de Langueux affirment : Dans les coins que la mer semble abandonner, nous obtenons la permission d´élever des digues et ce n´est pas ce qui nous attache le moins à nos villages.

Les salines

En 1636, Dubuisson-Aubenay, au cours de son voyage en Bretagne, relève que la baie de Saint-Brieuc est couverte de salines appartenant au duc de Penthièvre, Où ils font du gros sel gris, au soleil, dans le marais et du même sel blanc, dans les chaudières de plomb. Ces produits furent toujours inférieurs à ceux de des rives de l´Atlantique : mais ils étaient recherchés par les étrangers du fait de la modicité de leur prix et de leur coût d´exploitation. D´autre-part, la Bretagne ne connaissait pas le droit de gabelle, et la contrebande était courante. Le sel produit par les salines au 15e siècle fera l´objet d´un trafic régulier des ports de Paimpol, Bréhat, Binic, Le Légué, Dahouet avec la Normandie, entre autres usages, pour préparer le poisson, saler la morue. La fin des salines suivra d´ailleurs la décadence de la pêche à la morue au début du 20e siècle.

En 1833, on dénombrait encore deux salines à Hillion, deux à Yffiniac et 47 salines à Langueux.