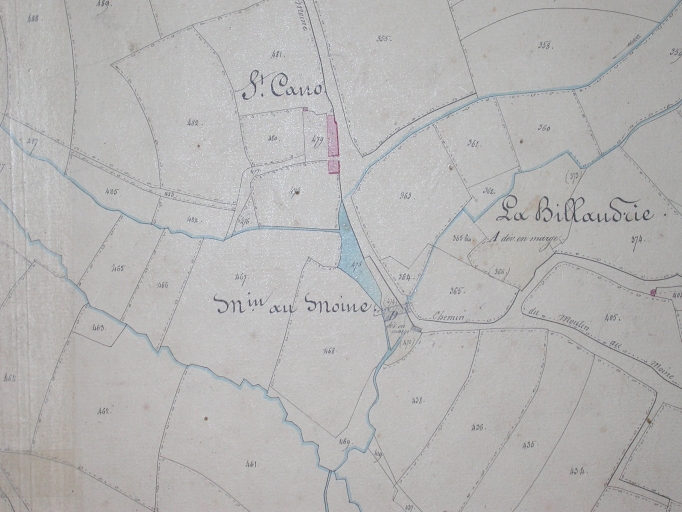

Le moulin au moine est cité en 1272 dans le cartulaire de l'abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois. Il se nommait alors le moulin de Saint-Cano et dépendait du village de Saint-Cano. Dépendant de la grange de Saint-Quéreuc, il était alimenté par une retenue d'eau alimentée, elle-même, par la fontaine de Saint-Quéreuc et un canal de dérivation en provenance des douves du château de Bienassis. Le moulin à blé était soumis aux obligations banales. Les religieux l'aliènent en 1643 pour la somme de 1169 livres mais le rachètent, puisqu'en 1710, un bail du moulin est dressé pour neuf ans. Le moulin perd alors son nom de Saint-Cano pour devenir le moulin ès moynes. (Fadila Hamelin, 2020).

- patrimoine industriel, Inventaire du patrimoine industriel de l'arrondissement de Saint-Brieuc

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Arrondissement de Saint-Brieuc - Pléneuf-Val-André

-

Hydrographies

dérivation de l' Islet

-

Commune

Erquy

-

Lieu-dit

le Moulin au Moine

-

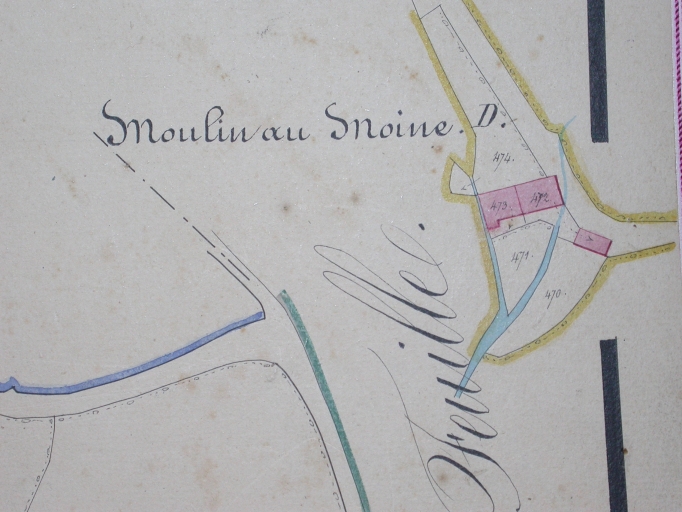

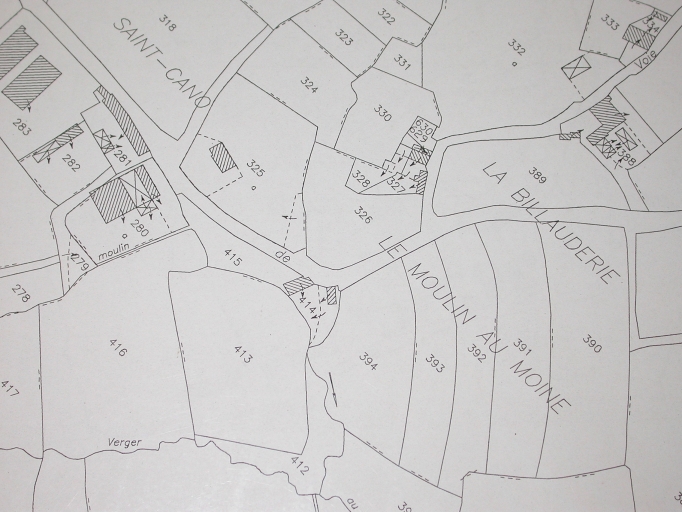

Cadastre

1846

E3 472, 473 ;

1965

E3

414

-

Dénominationsmoulin à farine

-

Précision dénominationMoulin de Saint-Cano

-

Appellationsmoulin à farine au Moine

-

Destinationsmaison

-

Parties constituantes étudiées

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bâtiment d'eau, logement patronal, écurie

-

Période(s)

- Principale : 13e siècle

L'édifice, construit en moellons de granite et de grès rose, compte un étage de comble à surcroît couvert d'un toit à longs pans en ardoises. Il abritait le moulin dans sa partie sud, et le logement du meunier dans sa partie nord. L'écurie, couverte d'un toit à longs pans en tuiles mécaniques, est bâtie dans les mêmes matériaux. Le réseau hydraulique a complètement disparu (bief, étang de retenue asséché, coursier et ouvrages régulateurs).

Selon le témoignage d'André Vieillerobe, le moulin au moine était composé de "gros blocs épars en granite recouverts de sculptures. Toujours selon le même auteur, à l'origine, le pont n'existait pas mais un gué permettait la traversée. La parcelle de la retenue d'eau est maintenant aménagée en verger mais l'emprise, ainsi que le dénivelé avec le moulin, permettent de reconstituer la chute d'eau qui actionnait la roue sur le pignon sud du moulin. (Fadila Hamelin, 2020).

-

Murs

- grès

- granite

- moellon

-

Toitsardoise, tuile mécanique

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Étagescomble à surcroît

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Énergies

- énergie hydraulique

- produite sur place

-

Typologiesmoulin de type artisanal, de plan allongé, abritant souvent le logement du meunier à son extrémité (type A1)

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté, restauré

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

-

GESLIN DE BOURGOGNE, Jules-Henri ET BARTHELEMY Anatole de, Anciens évêchés de Bretagne : histoire et monuments, Saint-Brieuc : Guyon Frères, 1856, T3.

Edition des archives de l'abbaye de Boquen et de l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois.

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor : H368-H369

Archives sur la commune d'Erquy.

Bibliographie

-

Les granges de l'abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois. Implantation, aménagement et activités en Bretagne du 12e au 18e siècle. Fadila Hamelin, mémoire de master 2 d'histoire, Rennes 2, 2019.

-

Archives départementales des Côtes-d'Armor

Vieillerobe, André, Erquy, notes historiques et archéologiques, Imprimeries Simon, Rennes, 1975.

p. 38