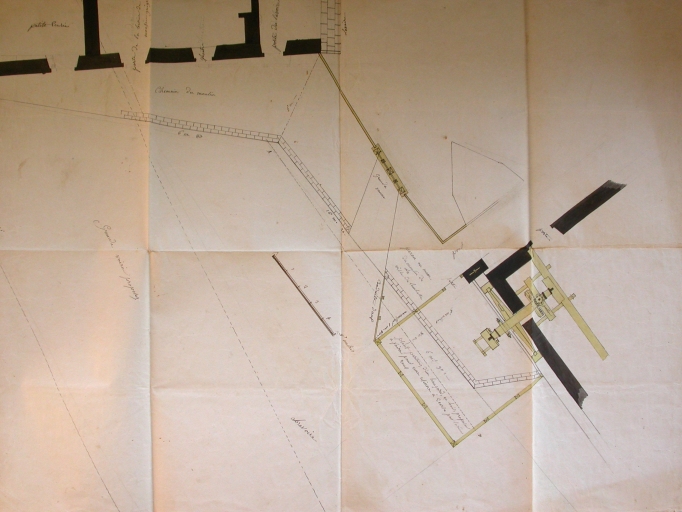

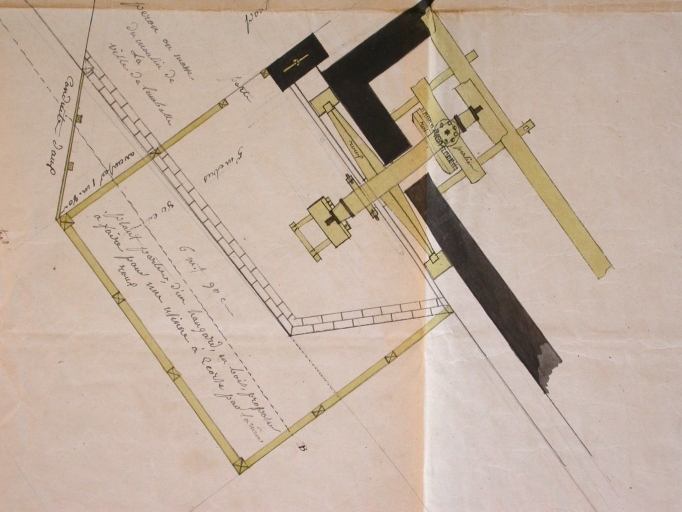

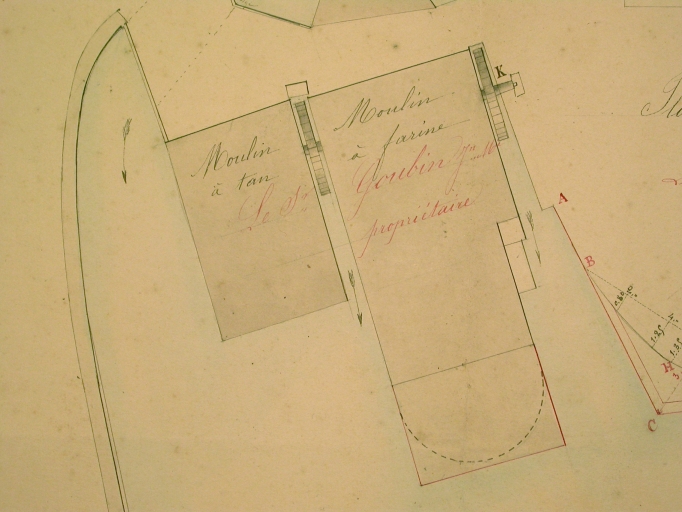

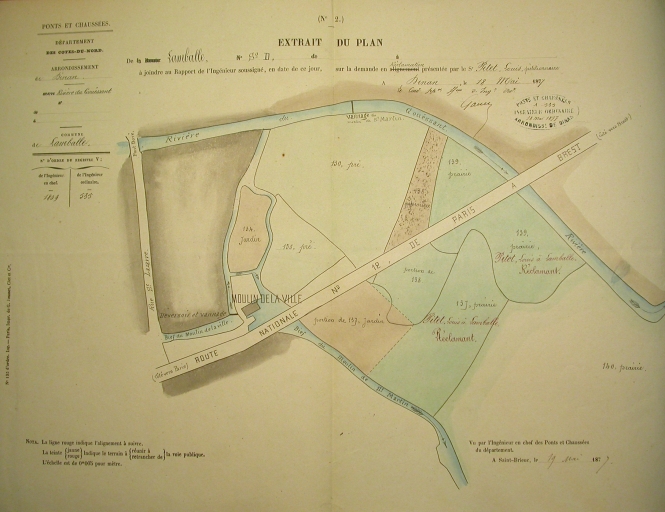

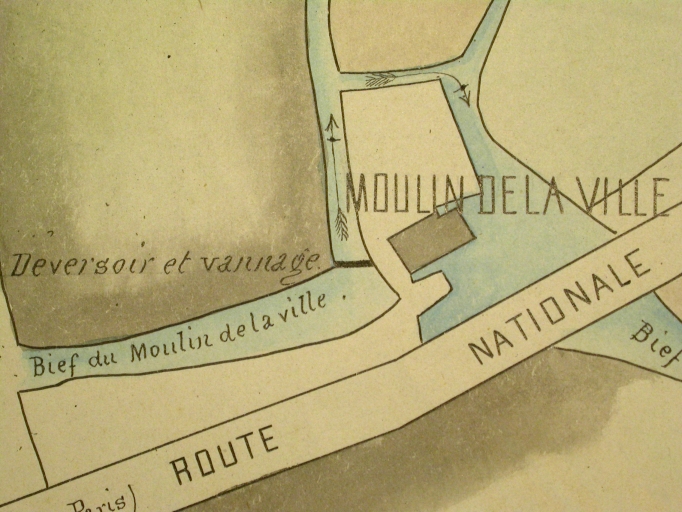

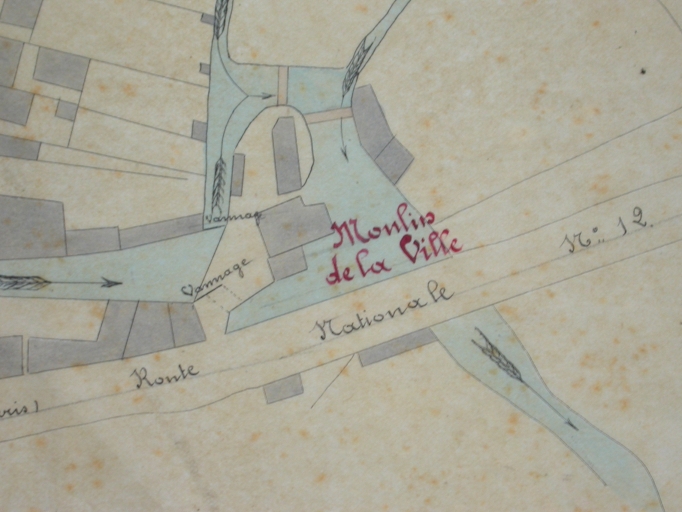

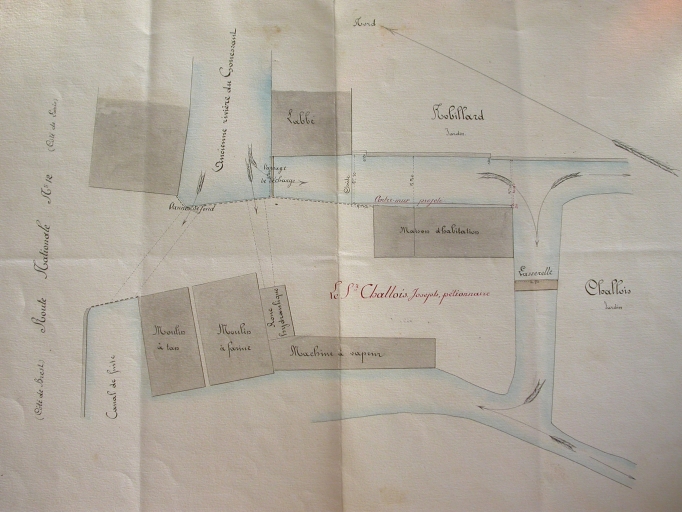

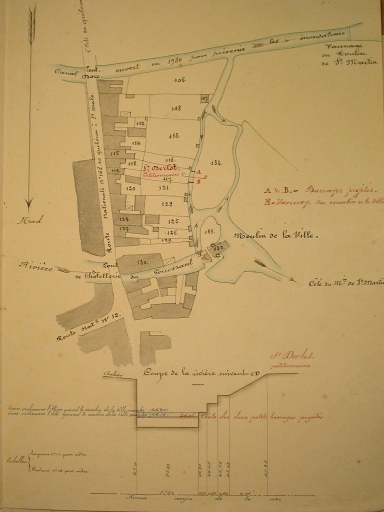

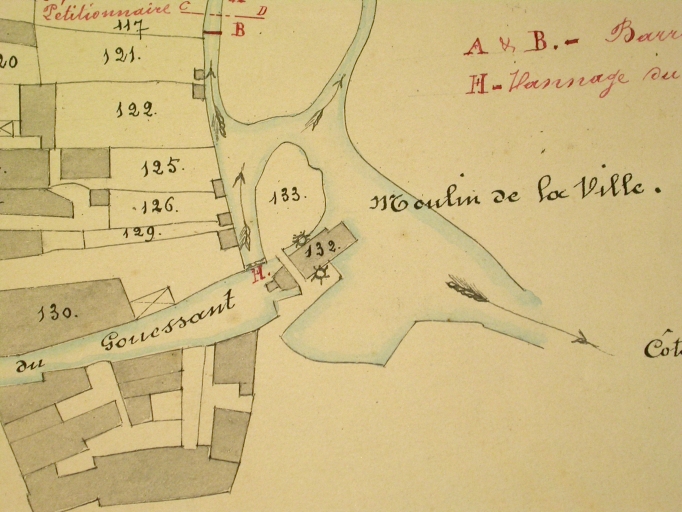

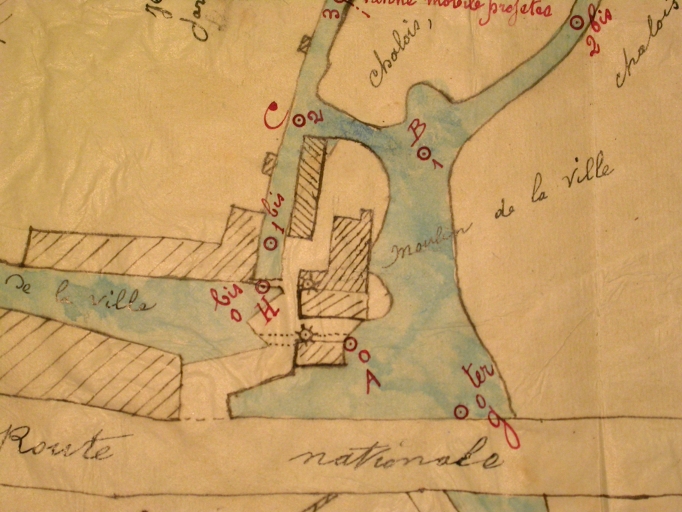

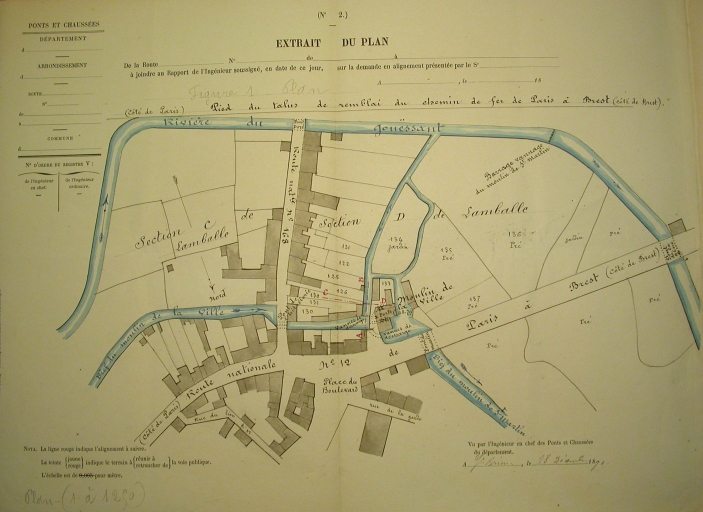

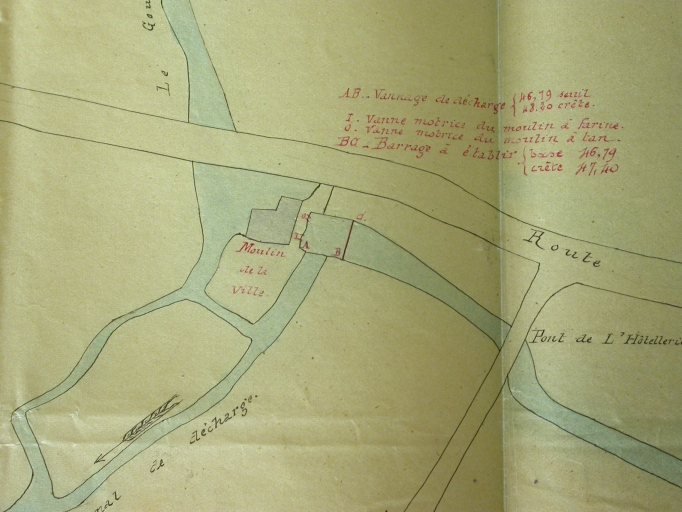

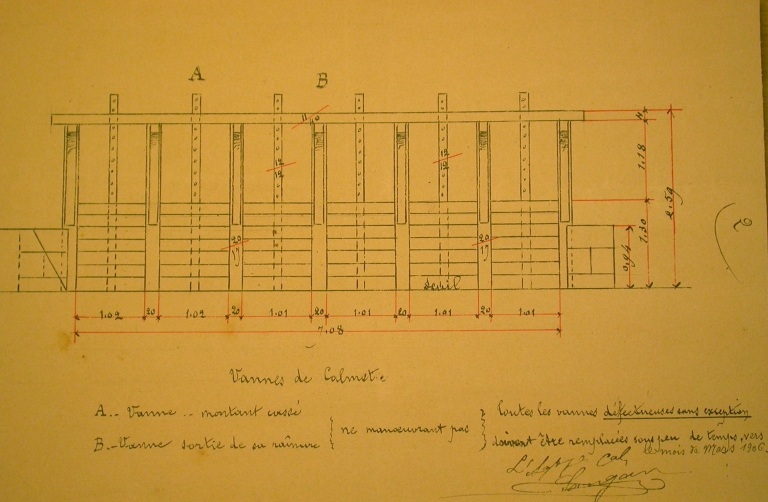

De datation antérieure à 1100, le moulin de la Ville appartient au duc de Penthièvre durant la Révolution. Vendu comme bien national, il devient la propriété de Gilles Lemeunier qui le vend ensuite à la famille Biens. Le 17 août 1839, Antoine Alabernade en devient propriétaire. Le 2 juin 1841, ce dernier est autorisé à installer un moulin à tan sur le bief supérieur du moulin à farine, lui permettant ainsi d'utiliser en hiver le trop plein des eaux de la rivière. En 1848, le moulin à farine produit, avec ses deux paires de meules, 55440 kg de farine de froment et 21660 kg de farine de blé noir. Le moulin passe ensuite aux mains de J.-M. Goubin, qui fait bâtir une petite maison en aval du moulin en 1857, et fait agrandir ce dernier trois ans plus tard. Le moulin de la Ville est réglementé par arrêté préfectoral daté du 26 juillet 1872. L'origine du bief est située à environ 500 m en amont de l'édifice, le niveau de l'eau étant réglé au moyen d'un vannage de décharge composé de six vannes présentant un débouché linéaire de 6, 10 m ; ces vannes sont placées dans le barrage du déversoir situé à 40 m en aval du pont Calmet. Le 18 janvier 1875, Joseph Chalois acquiert l'usine, laquelle se compose toujours d'un moulin à blé doté de trois paires de meules et d'un moulin à tan destiné au broyage des écorces de chêne pour en faire de la poudre utilisée par les tanneries pour le traitement des peaux. En 1876, le moulin à farine est démoli avant d'être reconstruit en 1877 et agrandi en 1879. En 1890, J. Chalois est autorisé à construire une passerelle sur la dérivation de la rivière du Gouessant afin de pouvoir accéder à son usine. Cette dernière est vendue en 1895 à Théophile de Cargouët qui fait reconstruire le vannage de décharge en 1906, puis le déversoir entièrement en béton et en ciment en 1908. Un an plus tard, la minoterie est de nouveau agrandie et passe aux mains de son fils Charles en 1911. Elle appartient ensuite successivement à Pol et Solminiac de La Gatinais en 1917, à François Corouge en 1924, puis à Louis Beauvalet en 1929. Le 4 novembre 1950, le nouveau minotier M. Samson est autorisé à construire une passerelle en béton armé sur le bief d'alimentation de l'usine qui est agrandie en 1956. En 1961, elle devient la propriété de la Société Anonyme des minoteries Piéto, également propriétaire d'une minoterie située rue de Dahouët, à Lamballe. Après sa cessation d'activité, l'usine est transformée en immeuble à logements par la famille Piéto. En 1882, une machine à vapeur complète l'énergie produite par les moteurs hydrauliques. Le 22 juillet 1894, J.-B. Chalois déclare une chaudière à vapeur de forme horizontale à deux bouilleurs inférieurs, présentant une surface de chauffe de 24, 18 m2 et timbrée à 6 kg. Le 19 juin 1905, Th. de Cargouët déclare une autre chaudière à vapeur issue du constructeur Salarnier à Paris (75) ; elle présente une forme cylindrique horizontale à deux bouilleurs inférieurs, une surface de chauffe de 25 m2 et est timbrée à 6 kg. Dans les années 1930, on mentionne une turbine hydraulique. En 1942, la minoterie est entièrement électrifiée et n'a plus recours aux énergies thermique et hydraulique.

- patrimoine industriel, Inventaire du patrimoine industriel de l'arrondissement de Saint-Brieuc

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Arrondissement de Saint-Brieuc - Lamballe

-

Hydrographies

dérivation du Gouessant

-

Commune

Lamballe-Armor

-

Lieu-dit

Lamballe

-

Adresse

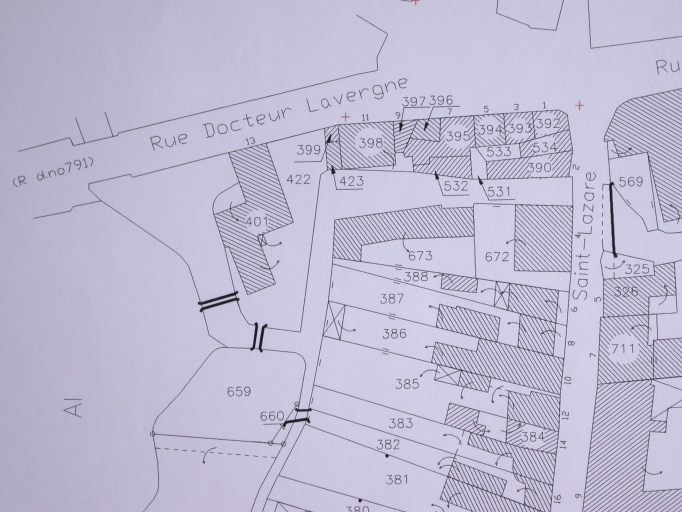

13 rue du Docteur Lavergne

-

Cadastre

1831

D

132

;

2004

AE

401

-

Précisions

commune fusionnée après inventaire Commune inventoriée sous le nom de Lamballe

-

Dénominationsmoulin à farine, moulin à tan, minoterie

-

Appellationsmoulins à farine et à tan, puis minoterie de la Ville, puis de la société Anonyme des minoteries Piéto

-

Destinationsimmeuble à logements

-

Parties constituantes non étudiéesatelier de fabrication, bâtiment d'eau, bief de dérivation

-

Période(s)

- Principale : 12e siècle

- Principale : 2e quart 19e siècle

- Principale : 3e quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 3e quart 19e siècle

- Secondaire : 4e quart 19e siècle

- Secondaire : 1er quart 20e siècle

- Secondaire : 3e quart 20e siècle

-

Dates

- 1841, daté par source, daté par travaux historiques, daté par tradition orale

- 1857, daté par travaux historiques

- 1860, daté par travaux historiques

- 1877, daté par travaux historiques

- 1879, daté par travaux historiques

- 1890, daté par travaux historiques

- 1909, daté par travaux historiques

- 1956, daté par travaux historiques

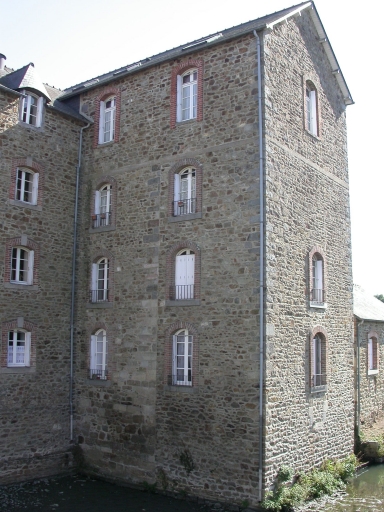

De plan en L, la minoterie est édifiée en moellons de schiste et de granite et est couvert d'une toiture à longs pans en ardoises. La façade sud est rythmée par quatre travées de baies à arcs surbaissés encadrées de briques. Différentes traces de reconstruction liée à son industrialisation subsistent sur la façade nord de la minoterie ; autre reflet de cette modernisation : sa surélévation avec un cinquième niveau. Les deux coursiers couverts d'un arc surbaissé en briques sont toujours visibles sous le bâtiment d'eau. Le réseau hydraulique est toujours en place.

-

Murs

- granite

- schiste

- moellon

-

Toitsardoise

-

Plansplan régulier en L

-

Étages3 étages carrés, étage de comble

-

Élévations extérieuresélévation à travées

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

Énergies

- énergie hydraulique

- énergie thermique

- énergie électrique

- produite sur place

- produite sur place

- achetée

-

Typologiesminoterie dite à l'américaine, de plan allongé, comptant au moins deux étages carrés (type D1)

-

État de conservationétablissement industriel désaffecté, restauré

-

Statut de la propriétépropriété privée

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

-

AD Côtes d'Armor. Série P ; sous-série 3 P : 3 P 98 (4). Fonds du cadastre ancien. Documentation cadastrale par ordre alphabétique de communes. Lamballe, matrice des propriétés foncières, 1840-1882.

-

AD Côtes d'Armor. Série P ; sous-série 3 P : 3 P 98 (5). Fonds du cadastre ancien. Documentation cadastrale par ordre alphabétique de communes. Lamballe, matrice des propriétés bâties, 1882-1911.

-

AD Côtes d'Armor. Série P ; sous-série 3 P : 3 P 98 (6). Fonds du cadastre ancien. Documentation cadastrale par ordre alphabétique de communes. Lamballe, matrice des propriétés bâties, 1911-1960.

-

AD Côtes d'Armor. Série P ; sous-série 3 P : 3 P 98 (7). Fonds du cadastre ancien. Documentation cadastrale par ordre alphabétique de communes. Lamballe, matrice des propriétés bâties, 1911-1960.

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série 21 S : 21 S 1 (2). Service hydraulique. Versant de la Manche. Bassin du Gouessant. Le Gouessant, 1806-1934.

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série 81 S 3 (7). Service des Mines. Appareils à vapeur : contrôle des appareils placés sur la terre ferme. Déclarations de machines à vapeur, 1894-1908.

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; S supplément 234. Contrôle des eaux, service hydraulique, 1933-1963.

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série 84 S : 84 S 49. Service hydraulique. Versant de la Manche. Bassin du Gouessant. Le Gouessant, 1853-1978.

Bibliographie

-

LUCAS, Joseph. Moulins et fourches patibulaires à Saint-Lazare. Les amis de Lamballe et du Penthièvre, 2003, n°30, p. 99-105.

-

Le patrimoine des communes des Côtes d'Armor. Charenton-le-Pont : éditions Flohic, 1998, n°1, 639 p. (le Patrimoine des Communes de France).

p. 465