Pléhérel en 1854, pop. 1 125 habitants (source : Jollivet).

Pléhérel en 1902, pop. 1 582 habitants (source : AD 22).

Pléhérel en 1939, pop. 1 624 habitants (source : AD 22).

Pléhérel en 1946, pop. 1 504 habitants (source : Insee).

Fréhel en 2004, pop. 1 373 habitants (source : Insee).

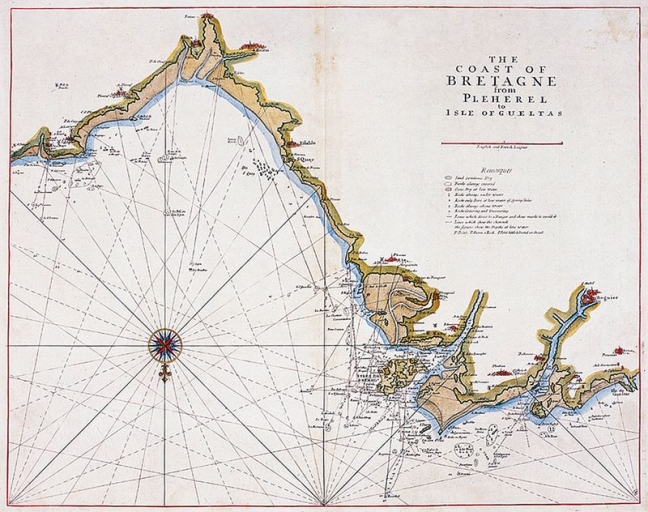

Commune littorale du département des Côtes-d´Armor, Fréhel, anciennement commune de Pléhérel, est située sur la Côte de Penthièvre au carrefour du cap d´Erquy [fig. 7] et du cap Fréhel [fig. 8]. D´une superficie totale de 1 895 hectares, le territoire communal est limitrophe des communes de Plurien au sud-ouest, de Pléboulle au sud-est et de Plévenon au nord-est.

1- Fréhel : principaux repères chronologiques :

La commune de Fréhel - du nom du cap situé en Plévenon [fig. 8] - est née en 1972 de la fusion des communes de Pléhérel et de Plévenon. Ces deux communes, qui existaient en tant que telles depuis l´élection de leur municipalité respective en 1790, ont été de nouveau séparées le 24 septembre 2004 pour former deux entités administratives indépendantes, la commune de Plévenon, au nord-est, et la commune de Fréhel, au sud-ouest, correspondant à l´ancien territoire communal de Pléhérel [fig. 1]. Avant d´être transféré officiellement en 1862 au lieu-dit le Tertre-de-l´Abbaye, le chef-lieu de la commune se trouvait au Vieux-Bourg, situé à trois kilomètres au nord du bourg de Fréhel, à proximité immédiate de la mer.

Pléhérel est une ancienne paroisse bretonne primitive comme l´atteste le nom formé à partir du vieux-breton ploe, signifiant « paroisse », auquel est associé le nom d´un saint correspondant à l´anthroponyme gallois ancien Hirel, substitué par analogie à celui de saint Hilaire, évêque de Poitiers au 4ème siècle, patron de l´ancienne puis de la nouvelle église paroissiale.

La paroisse de Pléhérel est citée pour la première fois, en tant que telle et sous sa forme actuelle, vers 1092 à l´occasion d´une donation de terres effectuée en faveur de l´abbaye de Saint-Jacut (Plebs Pleherel). Après avoir acquis par échange la terre de l´Abbaye en 1159, les moines de l´abbaye cistercienne de Saint-Aubin-des-Bois située en Plédéliac (Bretagne, 22) ont pu accroître leur patrimoine entre 1229 et 1269 dans la paroisse devenue depuis 1214 la propriété d'Olivier de Tournemine, seigneur de La Hunaudaye en Plédéliac, qui fit bâtir un manoir devenu siège d´une puissante vicomté.

C´est sur une terre voisine de l´Abbaye, en un lieu dénommé le « quartier Poisson », que les moines établirent une « grange » (centre d´une exploitation agricole). Si leurs biens étaient essentiellement centrés sur l´Abbaye, ils s´étendaient jusqu´au Port-à-la-Duc situé à l´embouchure du Frémur, à la limite de la paroisse de Pléboulle. A la présence de ces deux communautés religieuses, s'ajoutaient également, dès la 2ème moitié du 12ème siècle, celle des Templiers et des Hospitaliers qui possédaient une aumônerie au Port-à-la-Duc pour les premiers et à l'Hôpital pour les seconds.

2- Fréhel : le patrimoine architectural :

Outre la présence d'un patrimoine naturel et paysager de grande qualité, la commune de Fréhel peut se targuer de posséder de nombreuses richesses architecturales héritées non seulement de l'époque médiévale et de l'époque moderne, mais également de la période contemporaine.

La chronologie du corpus s´étend du 15ème siècle à la 1ère moitié du 20ème siècle, incluant plusieurs édifices des 17ème et 18ème siècles, ainsi qu'une forte proportion d'oeuvres datant du 19ème siècle et de la 1ère moitié du 20ème siècle.

Au sein de ce corpus, 2 oeuvres - la chapelle Saint-Sébastien [fig. 10] et la villa Collignon [fig. 11] - sont protégées au titre de la législation sur les Monuments Historiques. Le château du Vaurouault [fig. 12] constitue également un élément à forte valeur patrimoniale du fait de son ancienneté et de ses qualités architecturales. On notera également la présence de la station de Sables-d'Or-les-Pins, qui, bien qu'inachevée, résulte d'un vaste projet d'ensemble porté par Roland Brouard au début des années 1920 et partiellement concrétisé par les architectes Yves Hémar et Pol Abraham [fig. 13].