Superficie : 14,61 km2

Population : 3830 (2011)

Bâti : 1966 logements (2011)

Hydrologie : La Rance, le ruisseau du Gué Parfond

Édifices repérés : 499

Édifices ou ensembles sélectionnés : 39

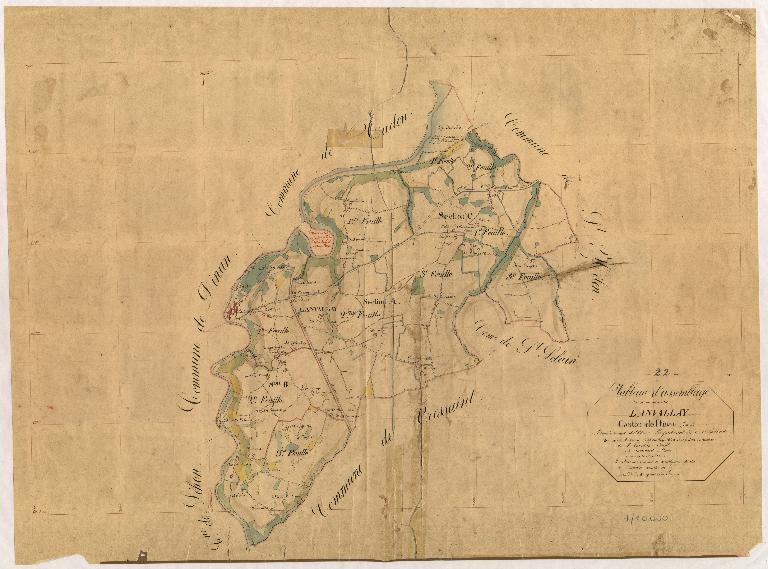

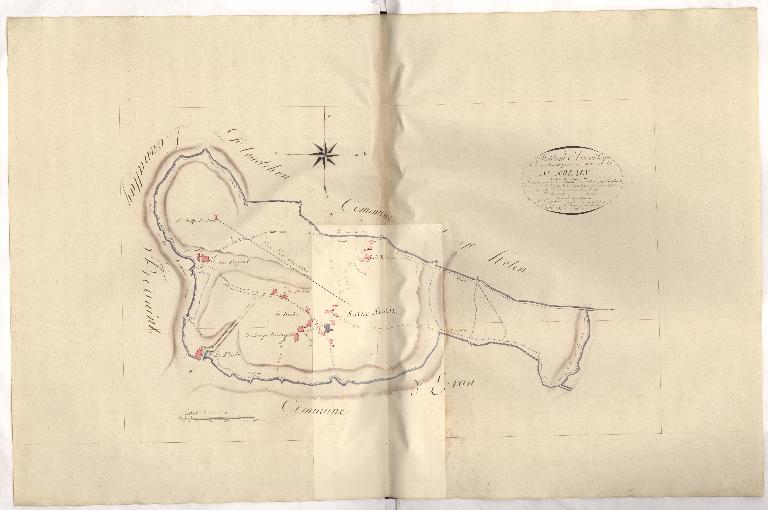

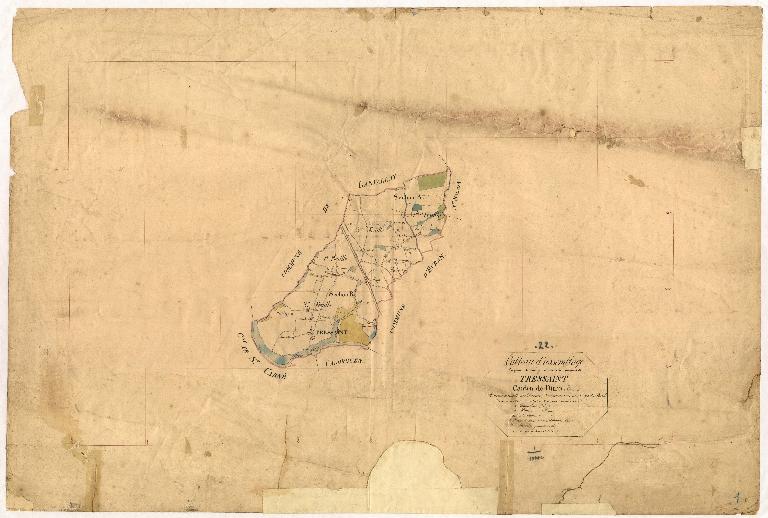

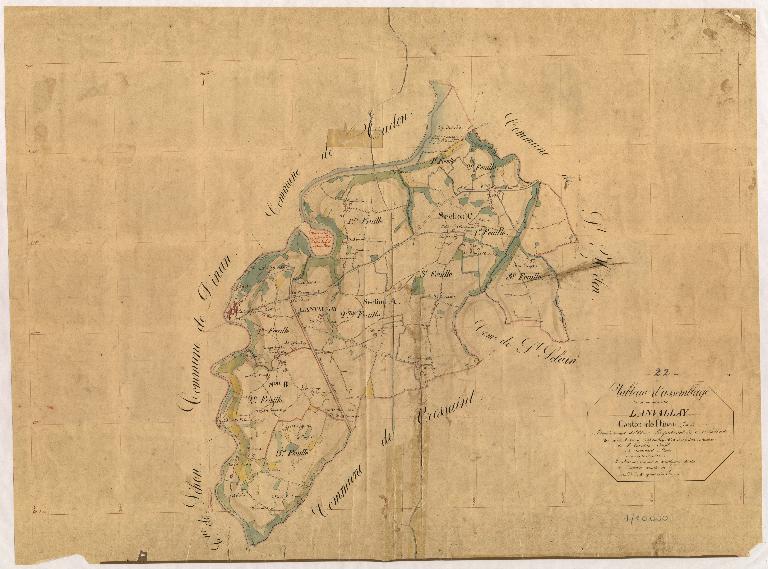

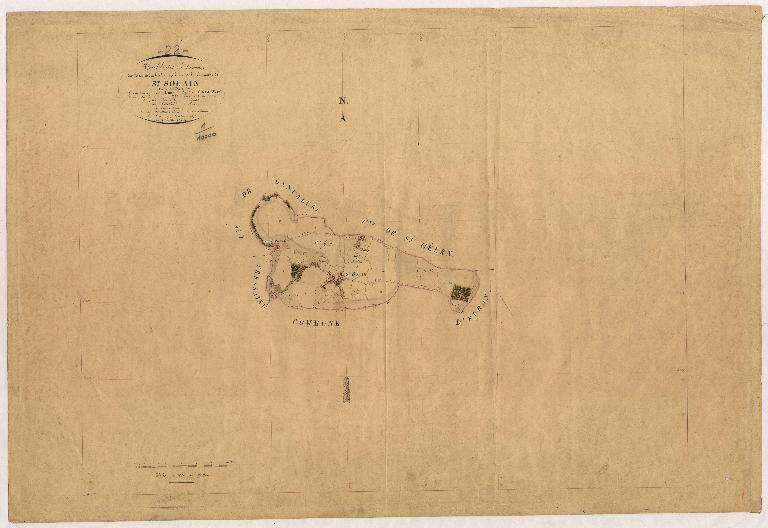

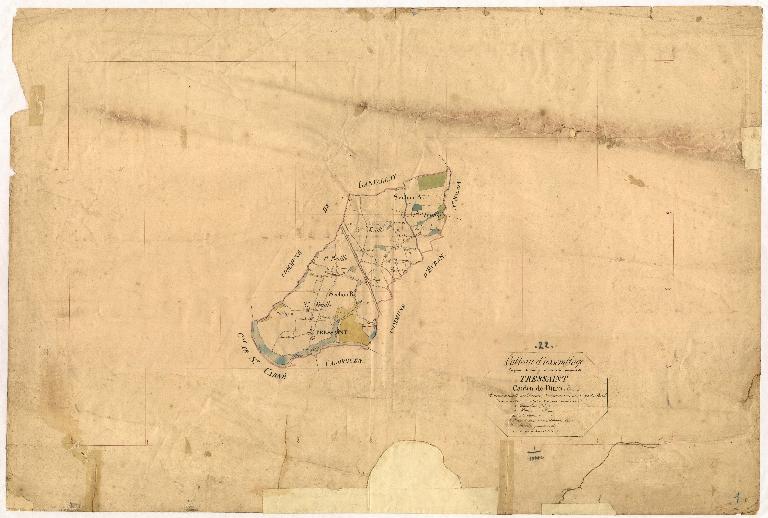

Située sur la rive droite de la Rance, face à Dinan, la commune de Lanvallay s'est étendue en 1973 de deux communes rurales : Tressaint, au sud et Saint-Solen, à l'est.

Étymologie

Lanvallay vient du breton « lann », ermitage, et de « balae » ou Valay, religieux de Landévennec.

Tressaint provient également d’une racine bretonne « treb » qui signifie trève, ou fraction de paroisse et de « sent » qui signifie saint.

Saint-Solen fait référence à saint Solenne, évêque de Chartes (V-VIème siècle) ou soit à saint Solonius, donné comme compagnon de saint Palladius, en Irlande.

Gués et voies romaines

Deux voies romaines franchissaient la Rance, la première à Port Josselin, face à Taden et la deuxième au niveau de la rue Anne, petit faubourg, face à Léhon. Le passage vers Taden est progressivement délaissé dès le haut Moyen Âge, période au cours de laquelle s’installent les premières paroisses.

Le bourg des Moines

La Rance n'a jamais été une frontière. Autour du pont de Dinan, les faubourgs du Jerzual (côté Dinan) et de la Magdeleine (côté Lanvallay) fonctionnaient ensemble. A l'origine ces deux quartiers sont issus d'une même fondation monastique. Au pied de Dinan, « le prieuré du Pont » est établi vers 1070 sur la rive droite, dans un méandre de la Rance, par Geoffroy de Dinan au bénéfice de l'abbaye de Saint-Florent- de-Saumur. Il lui fait don d'un pré et de bénéfices prélevés sur les péages arrivant par terre ou par mer.

Le frère de Geoffroy, Rivallon de Lanvallay, concède quant lui des vignes et quelques champs pour y construire une église puis une agglomération. L'église prieurale dédiée à Marie Madeleine, saint Florent et saint Gilles n'existe plus. Seuls quelques bâtiments de service subsistent. La vue du faubourg prise du haut des remparts de Dinan à proximité du jardin anglais permet cependant de retrouver le lieu initial d’implantation, entre la rue du Four et la rue de l’Abbaye.

Le port

Au 17e siècle, le port de Dinan était un point de ralliement de la partie sud de la Bretagne dans ses relations avec Saint-Malo, l’un des premiers ports français. Soumise aux marées, la navigation sur la Rance était difficile. Des gabarres, bateaux à fond plat d'une dizaine de mètres, mais aussi des bateaux de mer transportaient du bois, des pierres, des draps et autres denrées produits sur place ou dans l’arrière-pays.

En 1754, les Etats de Bretagne, pour faciliter la navigation et l’accostage, dégagent une somme importante pour la construction du quai Tallard. Plusieurs bâtiments, baignant dans l’eau de la Rance sont alors détruits. Une trentaine d'années plus tard, pour faciliter la navigation, les digues du moulin du pont sont également supprimées. Des maisons de négociants et marchands se devinent encore par leurs entrepôts en rez-de-chaussée, dont les larges portes évoquent des stocks importants. Sur les rives du port s’installent également, dans la première moitié du 19e siècle, des tanneries de cuir et des manufactures de toile, comme l’entreprise familiale Duchemin. Enfin parmi les grandes réalisations du milieu XIXe siècle, le viaduc, œuvre colossale de 49m réalisée par l'ingénieur Fessard, facilite la liaison entre les deux plateaux et entraîne la création du bourg neuf de Lanvallay entre 1832 et 1862.

Le développement d’activités artisanales et industrielles

La présence de l'eau et du port ont facilité les activités marchandes puis industrielles. À la Ville aux Olliviers des fours à chaux sont édifiés entre 1834 et 1836 pour Louis Leconte, propriétaire également d’un bateau à vapeur. Qualifiés de « four à feu continu à courte flamme », ils étaient associés à des fours à plâtre. De cette usine de chaux ne subsiste actuellement que les deux fours adossés à une levée de terre et deux petits fours à plâtre. Ces fours nécessitaient de nombreuse quantité de bois et de pierres calcaire, importées de Régneville en Normandie. Situé en bordure de Rance, le site était idéalement placé pour accueillir un quai de déchargement permettant de recevoir les matériaux indispensables à leur alimentation.

Manoirs et maisons de notables

La grande Cour à Tressaint

Le logis seigneurial remonte pour ses parties les plus anciennes à la première moitié du 15e siècle. Il se distingue par son volume imposant, son rez-de-chaussée décalé avec une grande chambre sur cave et une tour circulaire hors œuvre située en façade antérieure

Le Bois Harrouard

A proximité du Vieux Bourg, le manoir du Bois Harrouart est cité lors de la réformation de 1513. Il appartient à cette période à Jean de Monterfil. Il passera dans les mains de puissantes familles locales, les Lescu, les Ernault au 17e siècle qui lui ont donné son allure actuelle avec de hautes souches de cheminées en pierre de taille des faluns, puis dans la première moitié du 18e siècle à une famille d’armateurs les Baude du Val.

Saint-Piat, le Gileau

Ces deux logis présentent la même composition d’ensemble associant un bloc à étage et une aile plus basse. Cette composition qui met en valeur la chambre à l'étage convient parfaitement aux élites rurales. Pierre Nicolas, né vers 1535, propriétaire du Gileau est greffier d'office de la cour de Dinan.

Landeboulou, les Rochettes, les Champs Hingant

La présence d'une tour d'escalier, de forme carrée, couverte d'un toit en pavillon distingue ces trois logis. Celle de Landeboulou, placée en façade arrière, a été rajoutée au début du 17e siècle à un corps plus ancien. Aux Rochettes et aux Champs Hingant, la tour est relativement proéminente par rapport à la taille modeste du logis qui ne possède qu'une seule pièce par niveau.

Quai Talard, Rue Anne, la Ville Oris

Ici ce n’est pas la tour d’escalier qui est couverte d’un toit en pavillon, mais le logis tout entier. Cette forme apparaît à la fin du 16 siècle mais surtout au 17e siècle. Ces logis dont l'origine noble n'est pas toujours attestée sont souvent habités par des notables qui construisent une villégiature à la campagne avec de grands jardins. Ces espaces d’agrément sont cités en 1844, quai Talard : le « jardin de Madame », « le petit jardin », « le verger », « le jardin des clos » et évoquent un art de vivre plaisant.

Bel être, la Touche du Tertre

Sur des fondations anciennes s’élèvent au 18e siècle de nouvelles demeures qui reprennent les caractéristiques des «malouinières». Celle de Bel Etre est réaménagée en 1716 par une famille Moucet dont le nom et la date sont inscrits sur le linteau de la cheminée du rez-de-chaussée : D.O 1716 MOUCET. Il en est de même à la Touche du Tertre, anciennement la Touche Baude, où un logis neuf est édifié pour François-Joseph Baude anobli en 1713. Il fait également construire par Michel Marion l'hôtel Baude à Saint-Malo, situé 1 rue d'Asfeld.

Le Bois Froger , le Lohier, La Vairie, Grillemont

Le manoir du Bois Froger affiche une large façade recomposée en 1776. La partie centrale avec son aile arrière a été entièrement reprise et modernisée : grandes ouvertures rapprochées, linteaux des portes et fenêtres en arc segmentaire pour faire pénétrer davantage la lumière. A la Vairie, le pavillon de 1902 tend à masquer la reprise de la fin du 18e siècle qui a été conçue en même temps que l'aménagement des grands jardins. Quant au château de Grillemont, il présente sur la cour une longue façade dans le style du 18e siècle qui masque cependant des campagnes plus anciennes et des reprises du 19e siècle.

Beauvais

Le manoir de Beauvais reconstruit au 18e siècle se situe sur les hauteurs de la Rance face à Léhon. Réaménagé vers les années 1830-1840, ce château a été modifié à plusieurs reprises afin de s'adapter aux différentes préoccupations et tendances de l'architecture du moment. Un belvédère conçu comme une petite folie surplombait anciennement la Rance.

Landeboulou

Le manoir du 18e siècle a été prolongé dans la deuxième moitié du 19e siècle par une construction nouvelle qui rappelle les nombreuses villas de la Côte d’Émeraude.

Photographe à l'Inventaire