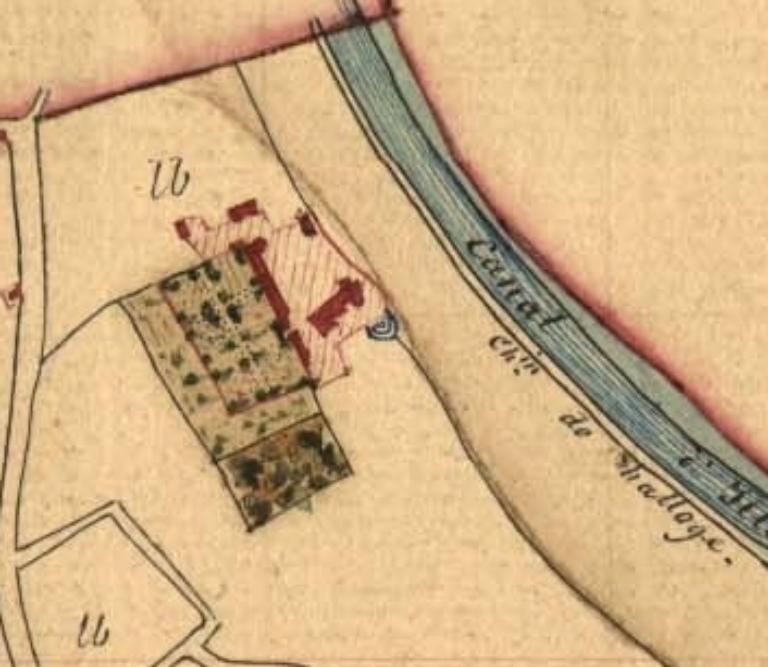

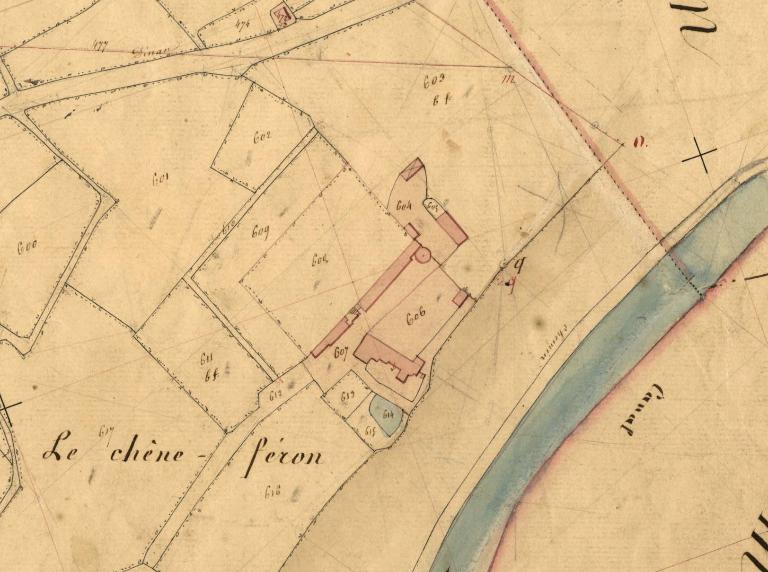

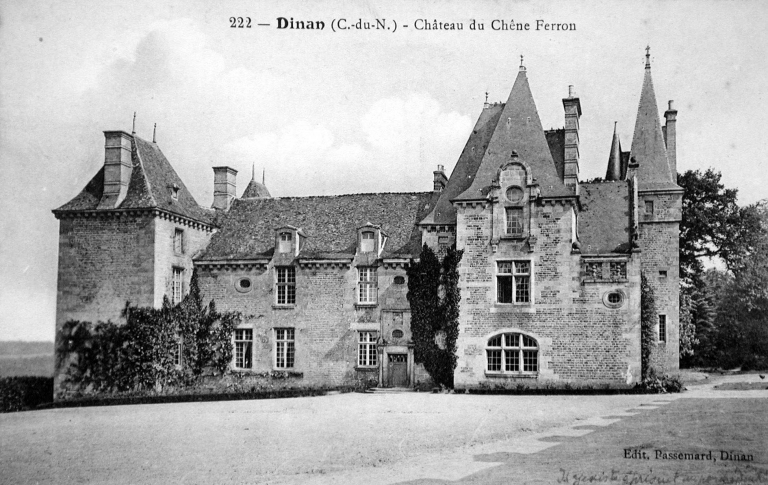

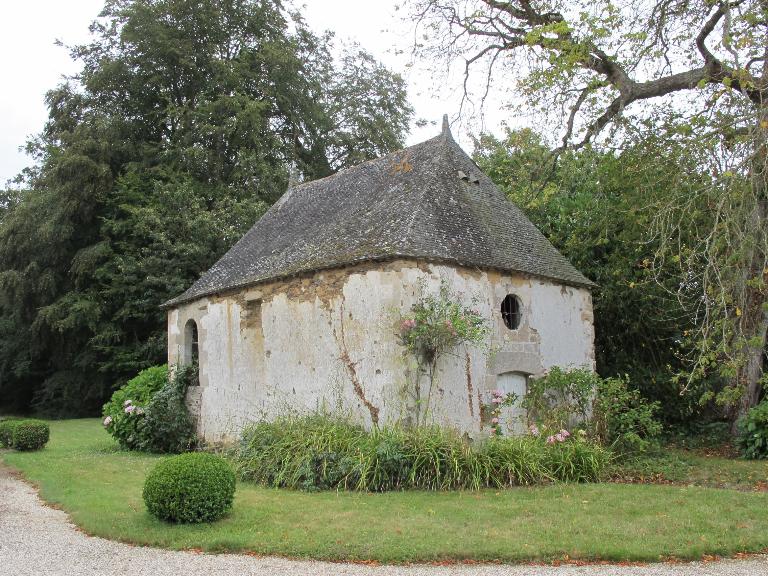

Le château du Chêne Ferron se dresse au bord d’un plateau qui domine la Rance. L’origine du fief, que nous rappelle Marc Décenneux, remonte en 1443, date à laquelle les Ferron se scindent en deux branches ; La première reste établie dans la seigneurie patronymique de la Ferronnays, en Calorguen, tandis que la seconde s’implante dans le fief du Chêne. En l’absence de visite du château, il est actuellement difficile de témoigner de vestiges remontant au 15e siècle. Les parties les plus anciennes, visibles de l’extérieur, sont datables de la fin du 16e siècle ou du début du 17e siècle, comme en témoigne les décors empruntés au répertoire ornemental de la Renaissance (porte à pilastres cannelés et chapiteaux de style composite, appuis des fenêtres moulurés à godrons…). Les façades semblent avoir été reprises en plusieurs campagnes, l’une d’elle de la fin du 19e siècle, datée 1881 correspond à une reconstruction de la partie droite sur la cour. Le style composite de cette reconstruction témoigne de l’esprit éclectique des architectes de cette période attiré par le pittoresque des formes et les volumes complexes. La chapelle dédiée à Sainte Emerance date du 18e siècle ainsi que les communs qui portent la date de 1731, ils ont été toutefois remaniés par la suite.

(Inventaire topographique, Véronique Orain, 2004)

Le château du Chesne-Ferron, situé à Saint-Carné, dans les Côtes-d’Armor, domine la vallée de la Rance depuis son promontoire. Son origine remonte à la fin du Moyen Âge, au 15e siècle, à la suite du mariage d’Olivier Ferron avec Jeanne du Val, héritière de la seigneurie du Chêne (vers 1443). Ce mariage donne naissance à la branche des Ferron du Chesne, distincte des lignées plus illustres de la Ferronays ou de Quengo. Dès lors, la famille conserve la propriété et l'associe durablement à son nom.

Huit générations après Olivier Ferron, c’est Étienne-François-Marie Ferron qui occupe comme résidence principale le château du Chêne-Ferron. Il est le premier parlementaire de sa famille. Il rompt avec la tradition militaire pour une carrière dans la magistrature en tant que conseiller originaire au Parlement de Bretagne entre 1760 et 1784. Lorsqu’Henri II institut le Parlement de Bretagne en 1553, il créer deux types de charges : les charges « originaires » et les charges « non-originaires ». Concrètement, c’est une différenciation selon l’origine du magistrat : bretonne ou française. Cette différenciation est très importante au 16e siècle mais n’est plus qu’une distinction nominale au 18e siècle. Né le 5 mars 1736 à Dinan, Etienne-François-Marie Ferron est le fils de François-Louis Ferron, chevalier et seigneur du Chesne, et de Marie-Victoire Lesquen. Il épouse en premières noces Marie-Anne Lambert, dame de la Houssaye, le 23 avril 1771, avec qui il a un fils. En 1799, il se remarie avec Marie-Thérèse de Lavier, et de cette union naîtront quatre autres fils. Pendant la Révolution, le château ne semble pas avoir été saisi : aucune mention du château du Chêne-Ferron ne figure dans les dossiers d’émigrés, ni dans les inventaires des biens nationaux conservés pour la commune de Saint-Carné. Étienne-François-Marie Ferron meurt au château le 5 mai 1810, confirmant ainsi la continuité de l’occupation familiale du lieu pendant cette période mouvementée.

Le château actuel ne conserve que peu, voire aucun vestige clairement identifiable de cette époque d’origine (15e siècle). Les éléments les plus anciens visibles aujourd’hui remontent à la fin du 16e siècle ou au début du 17e siècle. Le château est remanié à plusieurs reprises, notamment au 18e siècle, comme en attestent les communs datés de 1731 et la chapelle dédiée à Sainte-Émérance. Un important chantier de transformation intervient également à la fin du 19e siècle.

(Inventaire des demeures parlementaires en Bretagne, Flavie Dupont, 2025)

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.