Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Pleumeur-Bodou

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Pleumeur-Bodou

-

Lieu-dit

île Agathon

-

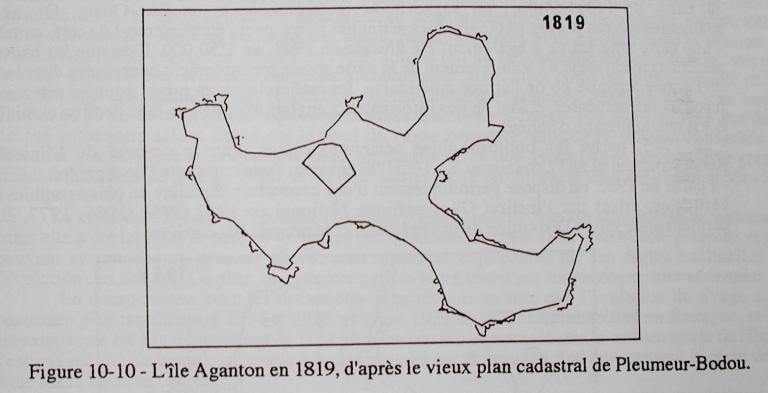

Cadastre

1819

,

A1

-

Dénominationscarrière

-

AppellationsIle Canton

-

Parties constituantes non étudiéesquai, forge, cabane, cabane, maison, voie ferrée, croix monumentale

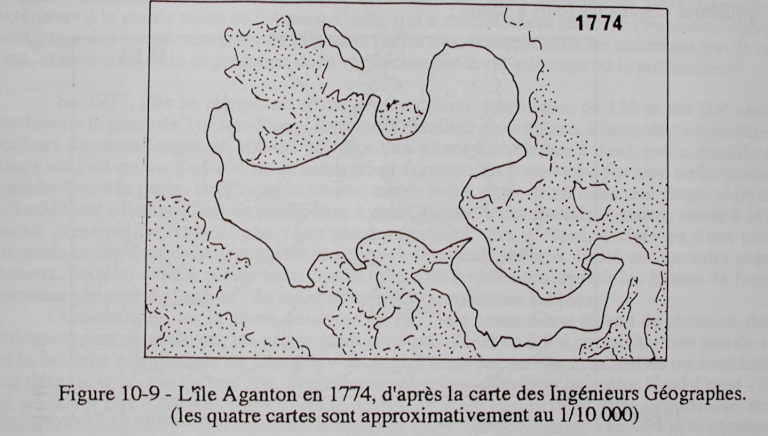

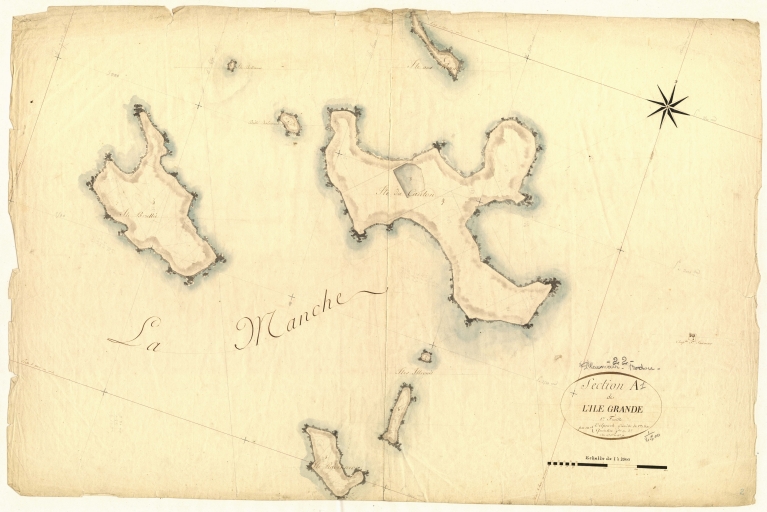

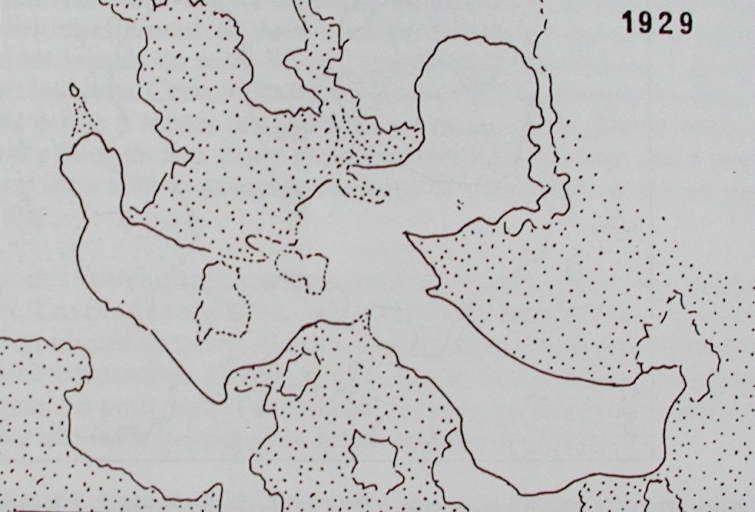

Au 1er quart du 19ème siècle, l'Île Canton ou Agathon dépendait de l'abbaye de Bégard, comme le hameau de Pen Lan et la chapelle de Penvern à Trébeurden (cadastre napoléonien). L'île Agathon est la propriété de la commune de Pleumeur-Bodou qui louait le terrain à l'exploitant qui en faisait la demande. C'est ainsi qu'en 1888 une concession fut accordée à Louis Le Loët. En 1907, l'île Canton et l'île aux Renards sont affermées à Eugène Le Loët et Casimir Belloir. Le dernier exploitant fut Louis Roïc. Les carrières de l'île Agathon : - au nord-est : la plus grande carrière de l'île, une des plus importantes hors estran, qui fut exploitée jusqu'à une date récente, avec un quai de chargement à proximité ; - au sud-ouest de l'île, la carrière de Toul ar Laer, importante surface travaillée de 2500 m2, peu profonde ; François Guyon en fut l'exploitant à partir de 1965 ; - sur la pointe nord, deux excavations et des restes de construction ; - sur la façade sud, une petite carrière ; - sur la pointe sud-est : deux petites excavations entaillent la falaise, en front de mer. Un personnage original : le "père Guyon" y vécut pendant toute l´occupation allemande durant la dernière guerre mondiale. Il s´était bâti sa "maison" : simple abri en pierres sèches avec une paillasse de fougères et repas de berniques cuites au feu de goémon séché. Louis Roïc fils qui travaillait aussi à Kastel Erec avait développé son chantier de taille sur la grande carrière de l´île Agathon. Après son décès, ses fils continueront le travail jusqu´en 1989. A cette date toute activité cesse à l'Ile Grande sauf à l´île Agathon où elle continuera encore quelque temps.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 19e siècle

- Principale : 20e siècle

L´Ile Agathon mesure presque un kilomètre d'ouest en est (avec son estran), avec une largeur maximum de 500 mètres en son centre. Elle comprend trois branches, chacune large de 200 mètres environ, avec un point haut à 11 mètres. Une grande partie de l'île est composée de sables dunaires. A l'extrémité de chacune des trois branches, le sol granitique affleure et a été largement exploité. Deux croix antiques, sont les vestiges possibles d´un très ancien lieu d´inhumation : chapelle enfouie sous la dune. Le couvert végétal est ici important (lande à bruyère). Outre la lande, se trouve un bois de pins plantés en 1920. La plus grande carrière de l'île Agathon se trouve sur la branche nord-est, face à la pointe de Toul ar Staon. Elle atteint une surface de 4 000 m² et une profondeur de 10 mètres. Les anciens bâtiments : forge et abris pour la taille sont en ruine. Une jetée s'avançant sur l'estran avec une voie ferrée type Decauville permettait le chargement des bateaux à marée haute. C'est une des plus grandes carrières existant sur les îles en dehors de l'estran. L´île Agathon nous offre une variante de granite, un granite de couleur ocre à grains légèrement supérieurs. Il est nommé Agathon ou Canton. Il a été intensément exploité.

-

Murs

- granite

-

État de conservationdésaffecté, vestiges, inégal suivant les parties

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

-

Intérêt de l'œuvreà étudier

La carrière de l'Île Agathon et ses multiples équipement (à l'état de vestiges) méritent d'être conservés et signalés comme le bâti littoral et l'ancien quai de débarquement. Ces vestiges, témoins d'une ancienne activité, mériteraient d'être interprétés dans le cadre d'un itinéraire culturel des carrières.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales