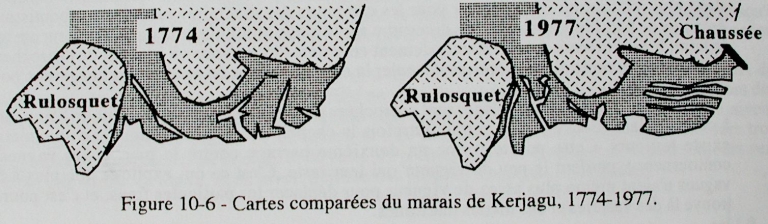

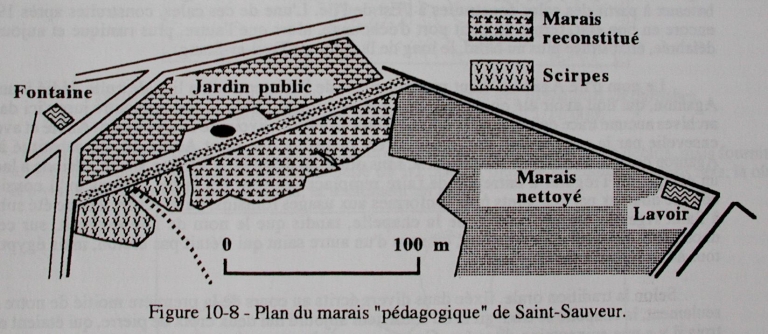

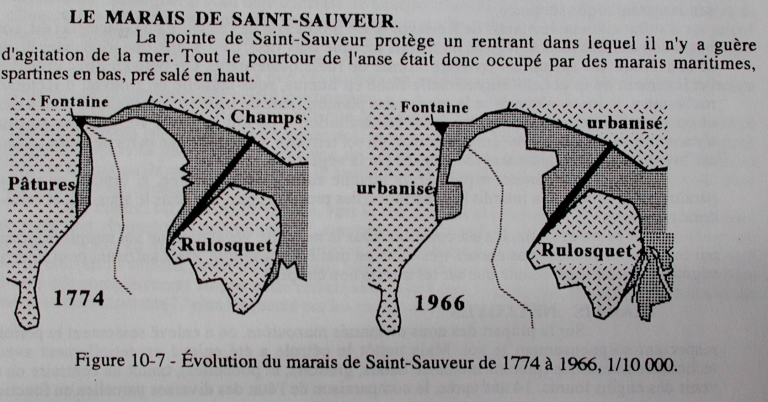

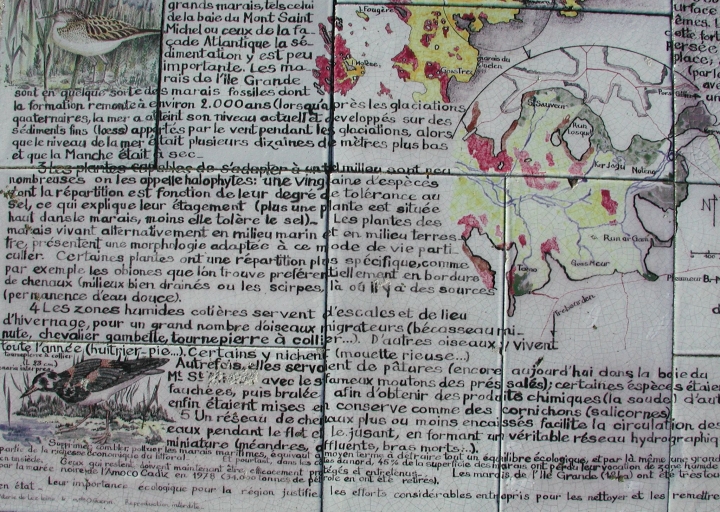

La carte des Ingénieurs Géographes datée de 1774 permet de constater l'évolution des marais littoraux de l'Île Grande, en particulier les marais de Kerjagu et de St-Sauveur. Cette carte dessine un réseau d'étiers, avec laquelle on peut comparer la photographie aérienne de 1977, la dernière avant la marée noire du navire "Amoco-Cadiz. Outre les transformations du front du marais, on observe, en considérant ces deux cartes, que plusieurs étiers ont changé de place, les méandres s'étant déformés, mais surtout que de nouveaux étiers sont apparus. Ils sont tous liés à la création de chemins à travers le marais, et en particulier, la formation de trois étiers parallèles alignés selon un axe Rulosquet - pont de l'Ile-Grande. Le témoignage d'un ancien cultivateur de l'Ile Grande, daté de 1959, rapporté par le géographe J.P. Pinot : Mon père avait son exploitation près du lavoir, et des champs de l'autre côté de là où est la chaussée. Il passait donc avec sa charrette à travers le marais, en droite ligne. Mais le chemin qui s'était formé, servait d'écoulement aux eaux de marée, et il était de plus en plus profond et de moins en moins carrossable. Il l'a donc abandonné au bout d'une quinzaine d'années et a créé un deuxième passage, parallèle au premier, une quinzaine de mètres plus au sud, mais celui-là aussi s'est dégradé en 15 ou 20 ans et il en créé un troisième, encore plus au sud. C'est à ce moment là qu'on a construit la chaussée (en 1909) et qu'il a dû passer ailleurs. Selon J.P. Pinot (SMVM du TG, 1993), en 1950, l'étier plus au nord était très évolué, sa direction générale rectiligne était encore sensible sur le terrain, mais il sinuait de part et d'autre de cette direction, s'écartant parfois de 2 ou 3 m du tracé rectiligne. Il était déjà encaissé à hauteur d'homme. L'étier du milieu (plus récent de 15 ans selon cet informateur) était moins sinueux, et moins encaissé, mais depuis lors il est arrivé presque au même stade que le précédent. L'étier sud, qui avait servi de chemin moins longtemps, était encore à peu près rectiligne, et à peine encaissé. On peut constater que l'évolution a été rapide, même si, dans ce cas, l'intervention humaine a involontairement accéléré le processus. Au fond de l'anse de Saint-Sauveur, avant la marée noire du "Torrey-Canyon", la fontaine Saint-Sauveur était en bordure immédiate de la mer. On a utilisé le fond de l'anse comme dépôt de sédiments mazoutés, en 1967, et plus tard on a construit en bordure du dépôt un rempart en enrochements, très inadéquat, puisque construit avec une solidité sans objet dans un endroit aussi calme, mais laissant entre les blocs de très larges espaces par lesquels le sédiment entassé derrière, est soutiré. Le pré-salé de Saint-Sauveur était donc, en 1978, limité à une étroite bande au pied de cet enrochement, puisque la plus grande partie de son aire antérieure avait été fossilisée sous le dépotoir. Le marais s'est reconstitué grâce à l'intervention humaine, une fois le plus gros du pétrole enlevé, pour nettoyer le sol par des binages répétés, pour enfin semer et replanter. Le marais est assez bien reformé pour qu'on ait pu disposer, sur le terre-plein qui le domine, une table de pierre avec panneau explicatif en céramique.

- inventaire préliminaire, Pleumeur-Bodou

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Pleumeur-Bodou

-

Lieu-dit

l' Ile-Grande

-

Cadastre

Domaine Public Maritime

-

Dénominationsespace littoral

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 18e siècle

- Principale : 2e moitié 20e siècle

Le marais de Saint-Sauveur : la pointe de Saint-Sauveur protège un rentrant dans lequel il n'y a guère d'agitation de la mer. Tout le pourtour de l'anse est occupé par des marais maritimes, spartines en bas, pré salé en haut, où viennent hiverner les bateaux de plaisance.

-

État de conservationrestauré

-

Statut de la propriétépropriété de la commune

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents figurés

-

PINOT, Jean-Pierre. Rapport sur l'évolution du littoral autour de la Baie de Lannion et sur la côte de Granit Rose, SMVM da la Baie de Lannion. Brest : Laboratoire de Géographie de la Mer, UBO, 1993.

p. 10