Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Trébeurden

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Perros-Guirec

-

Commune

Trébeurden

-

Lieu-dit

Ile Milliau

-

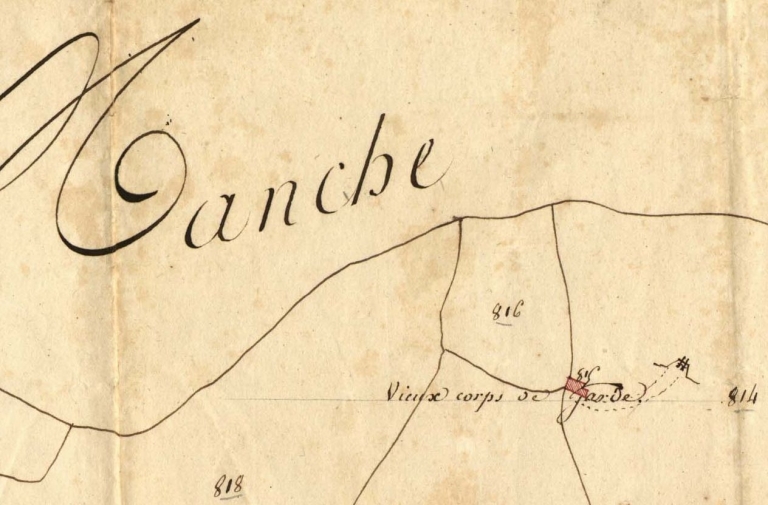

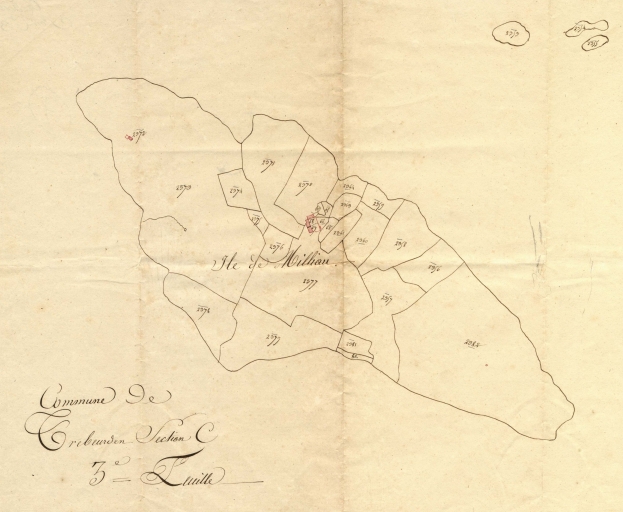

Cadastre

1830

C 67 68 ;

1819

68, 67 : 2000 12 ;

1987

C 11, 12

-

Dénominationsferme

-

Appellationsferme de l'Île Milliau

-

Parties constituantes non étudiéesgrange, puits, maison

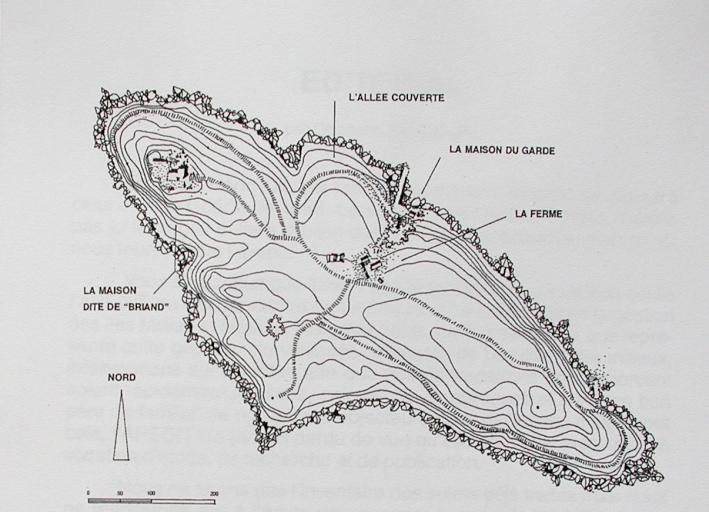

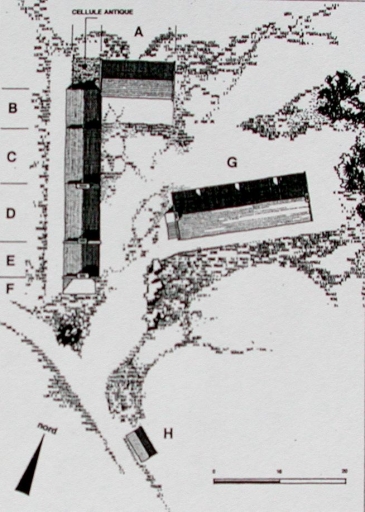

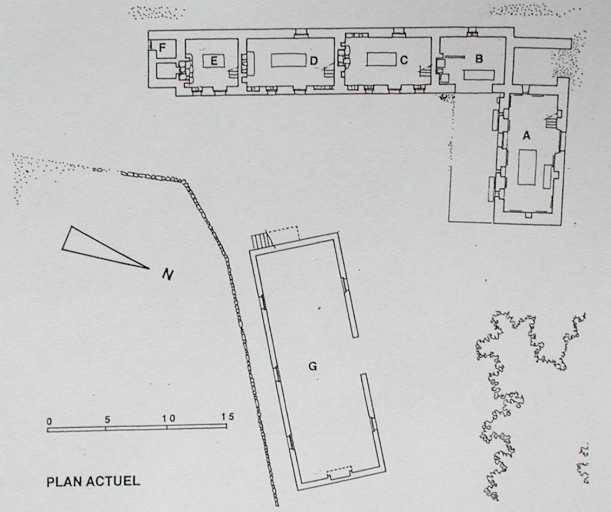

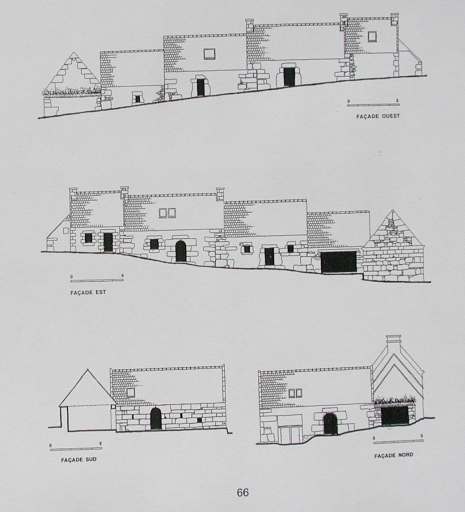

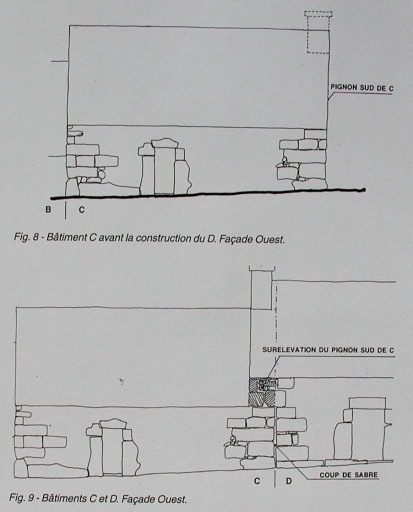

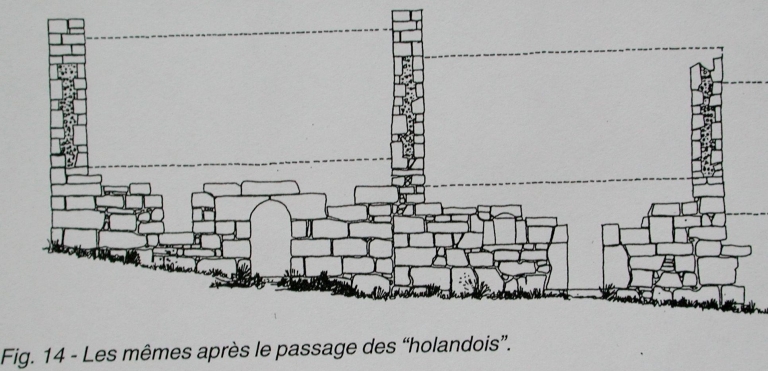

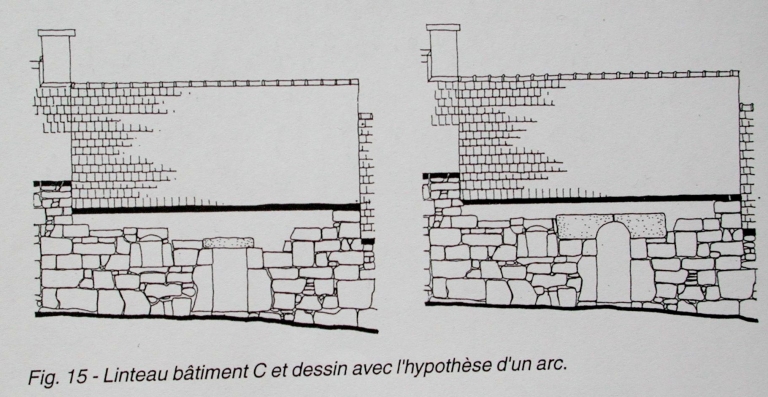

Le corps de ferme, dépendance de l'abbaye de Bégard au Moyen Age, date au moins du 16ème siècle, voire fin 15ème siècle, pour les parties les plus anciennes (bâtiments A, B et C). L'ïle Milliau faisait partie de la terre de Penlan et tomba par donation dans le domaine de l'abbaye de Bégard au cours du 13ème siècle. En 1493, le livre comptable de l'abbaye mentionnait la présence de fermiers sur l'île : Yvon Le Cozic et Jean Le Normant. Le bâtiment A représente certainement la 1ère construction, à usage d'étable et/ou de "maison à longue partition (habitat mixte). Le bâtiment B, dont l'aspect actuel est très éloignée de ce qu'il dut être à l'origine, a pu servir de logement pour les fermiers : on peut encore y voir les restes d'une cheminée dont le conduit et la souche ont été supprimés lors des reconstructions partielles, qui modifièrent la fonction du local en grange. Les derniers travaux ont eu lieu en 1986 par une ouverture principale au pignon sud. Le bâtiment C a été remanié et partiellement reconstruit dans sa partie haute au cours des 17ème et 18ème siècles (entrée reconstruit avec un linteau droit, après la guerres des Hollandais et la guerre des côtes). Vers 1630, il y eut construction d'un nouveau bâtiment (D), au profit des convenanciers Jean Le Cam et Marie Le Saulx, comme suite à la concession accordée par les moines à Jean de Lannion, seigneur des Aubrays (l'abbaye reprit l'entière possession de l'île en 1661). La ferme comportait alors deux habitations distinctes, encore occupées en 1748 par deux familles de fermiers. Deux édicules, un four à pain et une soue à cochons, indépendants des bâtiments principaux, ont aujourd'hui disparu, avant d'être reconstruits au cours du 19ème siècle. La présence d'eau douce sur l'île et d'un puits (non dessiné sur le cadastre napoléonien), est attestée par un rapport sur l'état des côtes de Bretagne, datant du 18ème siècle : A un quart de lieue de distance, il y a un mouillage pour les barques. Les corsaires s'y réfugient quelquefois et peuvent faire de l'eau à l'île Meliot dans l'ouest et sous le feu de Trébeurden. Le bâtiment (E) fut construit au cours du 19ème siècle en prolongement des trois premiers, à usage de four à pain, avec un dernier édicule à usage de soue, en appentis contre le pignon sud. En 1819, les nouveaux propriétaires étaient Yves Le Corre et Joseph Quinio, puis en 1836 Yves Le Corre, auquel succéda après 1848, François Rogon de Carcaradec. Au début du 20ème siècle, fut édifiée une grange (G), contemporaine de la maison dite Briand, située au nord de l'île, dont le pignon est a été largement remanié. Un petit bâtiment indépendant, implanté au sud-est, na pu être étudié quant à sa fonction originelle (ancien poulailler). D'autre-part, lors des travaux de rénovation de 1986 par le Conservatoire du Littoral, propriétaire de l'île depuis 1984 – en co-gestion avec la commune de Trébeurden et la Communauté d'Agglomération Lannion-Trégor – et l'APEGIT, les toitures anciennes ont été déposées, de grandes tuiles plates marquées à l'effigie de Napoléon III, en provenance de la tuilerie anglaise Colthurst Symons and Co-Bridgwater. Elles ont été remplacées par de nouvelles tuiles rouges. Les bâtiments sont utilisés aujourd'hui comme gîte d'étape (C, D, E), pour remise de matériel et grange (B, G) et lieu d'exposition, Maison de Site (A).

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 15e siècle

- Principale : 1er quart 16e siècle

- Principale : 1er quart 17e siècle

- Principale : 1er quart 18e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

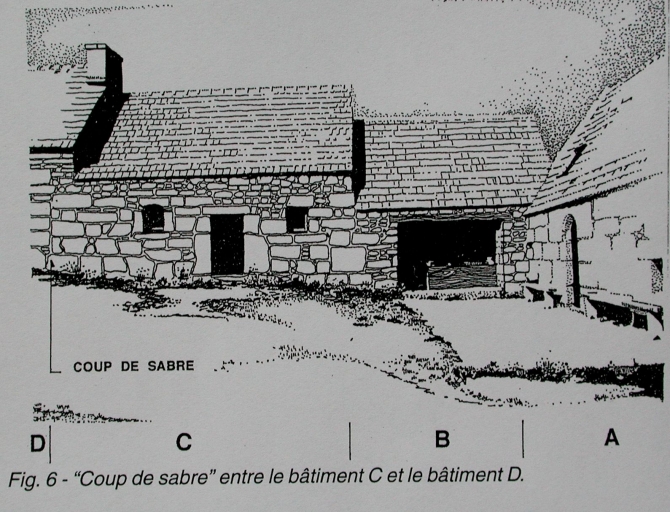

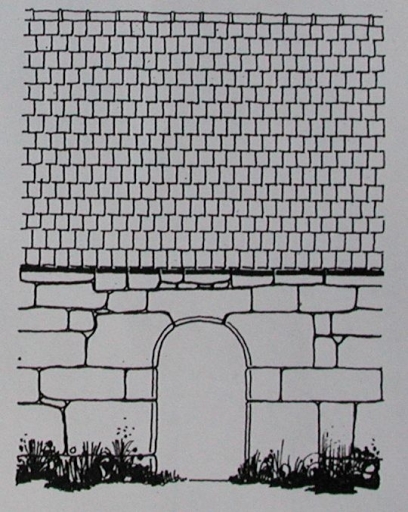

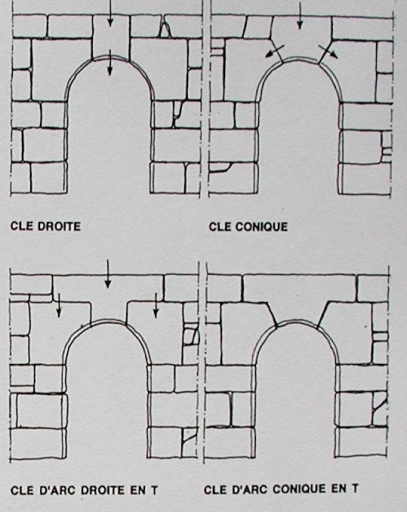

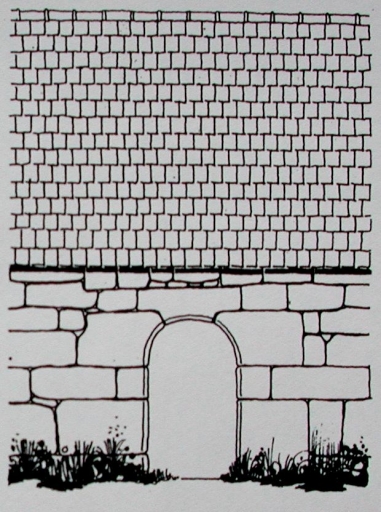

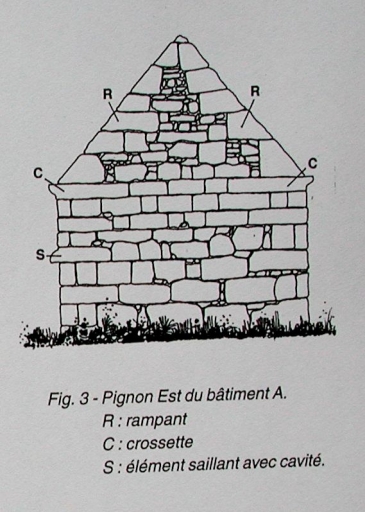

Le premier document graphique est le cadastre de 1819, qui montre les trois bâtiments A, B, C, implantés sur une même parcelle (certainement construits ensemble), le bâtiment D sur la parcelle voisine et deux petits édicules aujourd'hui disparus (indiqués P et S). On notera qu'à l'emplacement de la cellule antique, ne figure aucune indication de construction : la voûte à cette date, était effondrée, ne laissant que la base des murs côté ouest. Le corps de ferme comprend six éléments en continu, formant un plan en L (figure A, B, C, D, E, F) et la grange (G) datant du début du 20ème siècle. Les éléments les plus intéressants sont les cinq constructions principales (sur le plan : A, B, C, D, E). Le bâtiment A, le plus grand, situé à l'est, est sans cheminée tant dans le pignon est que dans le pignon ouest : il a dû servir d'étable. Sa construction a été faite en une seule fois : on ne décèle aucune trace d'adjonction ou de modification dans les façades. Lui est accolée dans son pignon nord et est, une cellule monastique, couverte d'une épaisse couche de terre sur 7 dalles horizontales, en granite, servant de couverture (mesures : 3, 50 m sur 4, 50 m de profondeur et 2 m de hauteur actuelle). Le bâtiment B, servant de grange à l'origine, édifice très remanié, a pu servir de logement par la suite : il s'est élargi dans la 2ème moitié du 19ème siècle, en alignant son mur ouest avec les murs des bâtiments C, D et E : une grande ouverture côté cour. Le bâtiment C était destiné au logement des fermiers, la grande cheminée existe toujours. Ces deux bâtiments B et ont été construits ensemble à la même date. Le mur ouest du bâtiment B a été remanié en 1986. Les bâtiments D et E sont postérieurs aux trois autres ("coup de sabre" ou joint vertical continu entre les deux murs, maçonnerie distincte en petits moellons). Les accès nord et sud sont traités avec des arcs en plein cintre. Le pignon du bâtiment E, surmonté d'un rampant contre lequel s'arrête la toiture, crossettes assurant l'arrêt de la corniche, copie les éléments caractéristiques des constructions anciennes. L'accès à la soue est à l'extérieur et le pignon sud laisse apparaître le four à pain. La couverture de ces bâtiments est en tuiles. Le nouveau bâtiment G mesure 7 m de large sur 20 m de longueur, avec plusieurs ouvertures à l'est, dont une grande porte de garage. Un escalier en pierre a été rajouté sur le pignon nord-est. La couverture est en ardoises.

-

Murs

- moellon

-

Toitstuile, ardoise

-

Plansplan régulier en L

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

État de conservationremanié, restauré, bon état

-

Statut de la propriétépropriété publique

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

L'architecture traditionnelle des 5 bâtiments principaux du corps de ferme de l'île Milliau, avec leur datation successive, mérite d'être signalée.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

JACQUIN, Jean-Henri. Eléments de construction et d'architecture de la ferme de l'Île Milliau. In Iles du Trégor. APEGIT n°, Trébeurden, 1994-1995.

-

ROIGNANT, Jean-Jacques. De Milliau à Trozoul. in Le Bulletin Paroissial de Trébeurden-Ile Grande", n° 525, 1994.

Périodiques

-

ROIGNANT, Jacques. A propos de l'île Milliau. Lannion : Les Cahiers du Trégor n° 21.

p. 16-17

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales