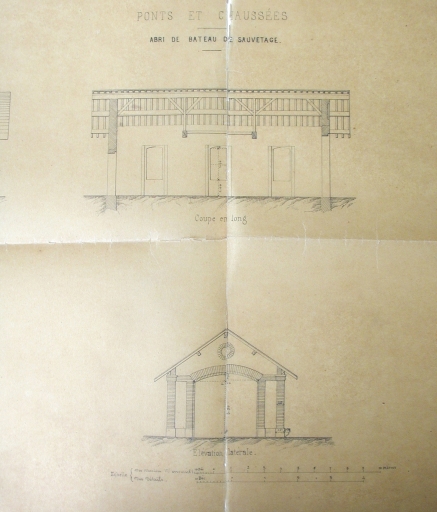

ingénieur des ponts et chaussées

- inventaire préliminaire, Saint-Quay-Portrieux

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Etables-sur-Mer

-

Commune

Saint-Quay-Portrieux

-

Lieu-dit

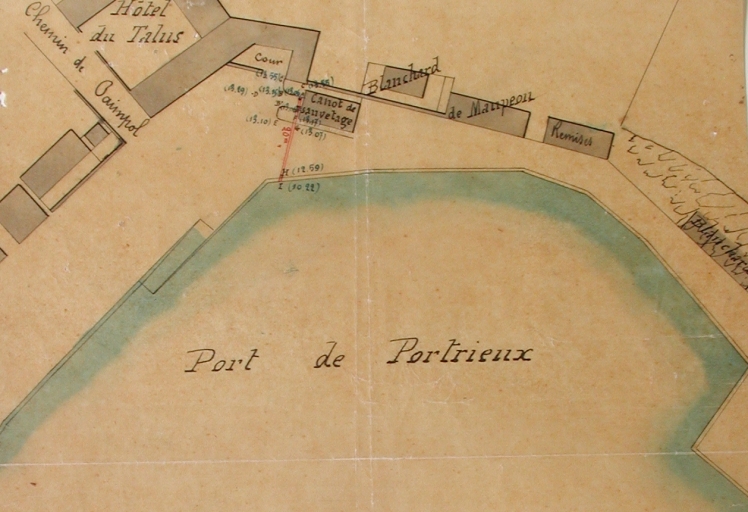

le Portrieux

-

Dénominationshangar industriel

-

Appellationsabri de sauvetage

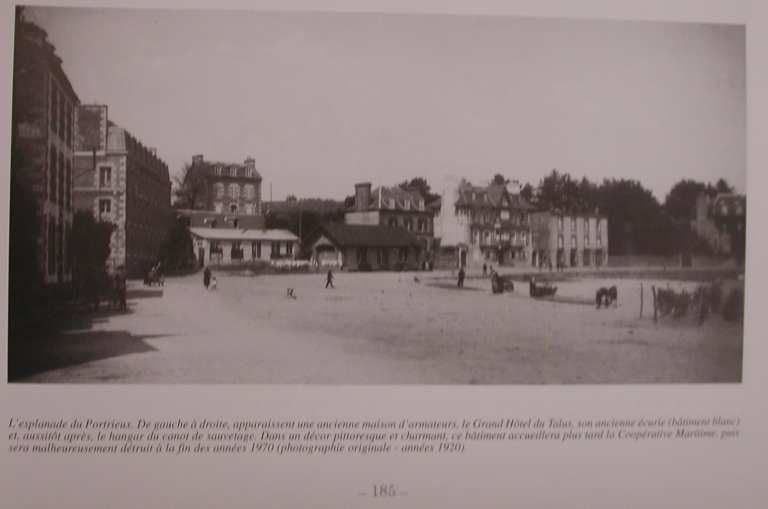

La station de sauvetage du Portrieux a été créée en 1865, après décision du capitaine de vaisseau Kerandraon, qui choisit Portrieux de préférence à Binic pour l'implantation d'une station de sauvetage. C'est l'une des premières stations de France. En 1867, un premier abri est construit aux frais du service des Ponts et Chaussées sur les plans de l'ingénieur de La Tribonnière, au profit de la Société Centrale de Sauvetage. Un premier canot à aviron est affecté en 1865 au Portrieux, le "Frédérique de Verlingue", construit en bois en 1864 par les Chantiers français (9, 78 m de long et 2, 27 m de large). Le 2ème canot était le "Chauchard", ex "Dunkerque" (10, 70 m de long et 2, 70 m de large) ; le 3ème et dernier canot de la S.C.S. était "L'amiral Borrera", ex-canot de l'Île de Sein (10, 70 m de long et 2, 27 m de large). Après la seconde guerre mondiale, les Hospitaliers Sauveteurs Bretons prennent la station à leur charge jusqu'à la fusion de leur association, qui devient en 1967 la SNSM (Société Nautique de Sauvetage en Mer). Le service des douanes possédait aussi des bateaux de surveillance : "Le loup des mers", qui en 1857 et en 1860, est signalé pour avoir effectué plusieurs sauvetages (en 1860 : 8 personnes aux îles St-Quay) ; le "Chamois" qui a lui aussi effectué un sauvetage mémorable en 1855. Les douanes participaient à toute opération de sauvetage dans la baie de Saint-Brieuc.

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 19e siècle

-

Dates

- 1867, daté par travaux historiques

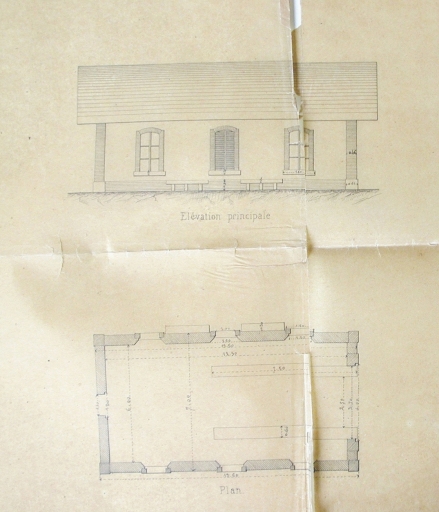

Le bâtiment de l'abri de sauvetage, de plan rectangulaire, mesure 13, 60 m de long sur 7, 20 m de large. Il dispose de nombreuses ouvertures sur les façades, dont une grande porte pour les manoeuvres du canot de sauvetage. Il comprend un rez-de-chaussée unique, sous combles.

-

Murs

- granite

- brique

-

Toitstuile

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Couvertures

- toit à deux pans

-

État de conservationdétruit

-

Techniques

- maçonnerie

-

Mesures

- l : 1 360

- la : 720

-

Statut de la propriétépropriété d'une association

propriété de l'Etat

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Inventaire général, ADAGP(c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

AD Côtes d'Armor. Série S ; sous-série Supplément 262. Plan : abri du canot de sauvetage, 1865-1867.

Bibliographie

-

PILLET, J. Le sauvetage au temps des avirons et de la voile. Douarnenez : Le Chasse-Marée, édition de l'Estran, 1986.

Documents figurés

-

AD Côtes-d'Armor : Fi, non coté, fonds Joël Jouas Poutrel : collection de vues du Portrieux, photographies noir et blanc, datées de la fin du 19ème siècle à 1920, par Jean-Baptiste Barat, photographe, né en 1855 et pour les années 1950-60-70, par le photographe Joël Jouas Poutrel (1920-2006).

-

AD Côtes-d'Armor : Fi, non coté, fonds Barat : collection de vues du Portrieux, photographies noir et blanc, datées de la fin du 19ème siècle à 1920 par Jean-Baptiste Barat, photographe, né en 1855.

-

AD Côtes-d'Armor : 44 Fi, fonds Delépine : collection de 3 vues du Portrieux, "Le marché aux pots", "les régates", "vedette arrivant au port", photographies noir et blanc, datées e 1900-1910, par Jean-Baptiste Barat, photographe.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales