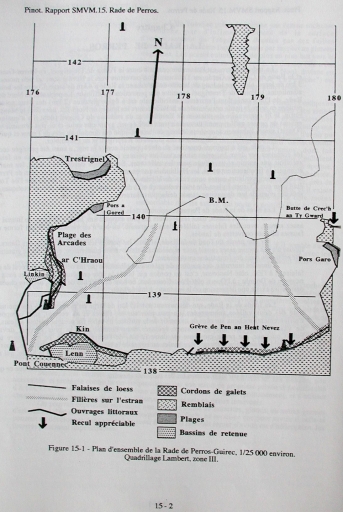

Conseils pour l'aménagement des falaises de loess

Extrait du "Rapport sur l'évolution du littoral autour de la Baie de Lannion et sur la côte de Granit Rose. SMVM de la Baie de Lannion", Jean-Pierre Pinot, Brest : UBO, Laboratoire de Géographie de la Mer, 1993.

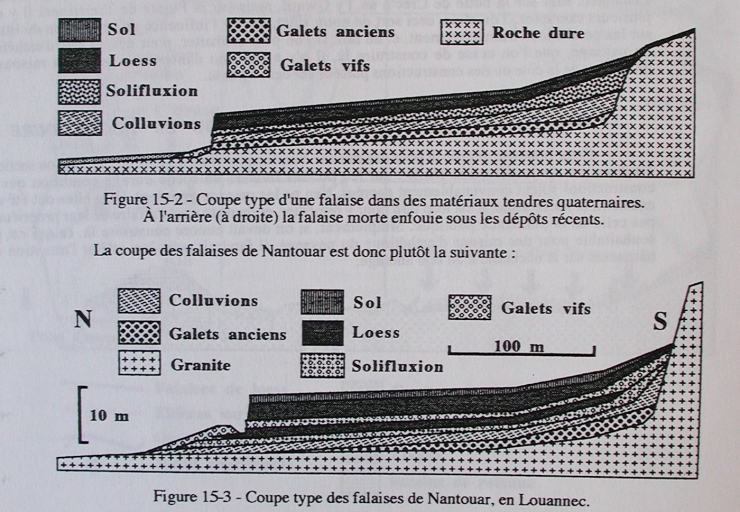

"Les falaises de loess du fond de la Rade de Perros sont comme toutes les falaises de matériaux tendres er capables de se gorger d'eau : on ne peut absolument pas résoudre le problème de leur recul, si l'on veut à la fois leur conserver le profil d'une falaise, et les maintenir à leur emplacement. On doit donc choisir entre trois solutions :

- laisser reculer les falaises de façon à ce qu'elles continuent à avoir le profil de falaises,

- les fixer par un cordon continu d'enrochements, correctement ancré, correctement profilé,

- les ralentir le recul pour le ramener à des valeurs acceptables.

- les laisser reculer, c'est accepter, si l'on n'intervient plus, mais si les facteurs aggravants actuels ne sont pas traités, un recul qui pourrait, à moyen terme, s'établir en moyenne autour de 2 ou 3 m tous les dix ans (contre 1 mètre tous les dix ans dans le régime naturel, 3 à 5 m tous les dix ans dans la situation actuelle), soit une trentaine de mètres dans le siècle qui vient. Dans la mesure où il n'y a aucune construction dans cette zone de 30 m, et où de toute façon la loi "Littoral" interdit des constructions nouvelles, tandis que ces terres de bonne valeur agricole sont actuellement en cours d'abandon, cette solution peut être considérée comme l'une des solutions acceptables.

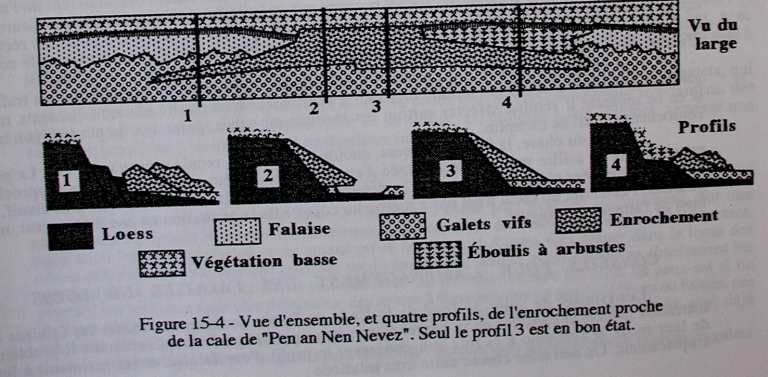

- les fixer par un cordon d'enrochement, c'est leur retirer leur intérêt paysager, à un prix élevé. Il faut en effet, pour que ces enrochements soient efficaces, qu'ils répondent à toute une série de conditions dont chacune augmente sensiblement le prix de revient :

- appareillage soigneux des blocs pour qu'ils soient ajustés, et présentent à la mer une face assez lisse pour ne pas engendrer trop de turbulences,

- enracinement profond de l'enrochement pour éviter le déchaussement en période de démaigrissement,

- profil calculé de telle façon que la présence de l'enrochement ne provoque pas de réflexion des houles (donc il ne doit pas être trop vertical à la base), mais aussi de façon qu'il ne serve pas de tremplin aux galets, sans quoi ceux-ci seront projetés par-delà le haut de la falaise (donc pas en pente trop douce au sommet). On voit par ces deux conditions que le profil idéal serait concave (pente douce à la base, de plus en plus raide vers le haut, et si possible revenant en surplomb à son sommet) ; mais il est quasiment impossible de donner un tel profil à un enrochement, même appareillé, et on ne peut quand même pas recourir à un mur de béton !

- interposition d'un géotextile entre le limon et l'enrochement, pour éviter le soutirage des matériaux fins à travers les interstices entre blocs,

- drainage de la masse de limon, avec évacuation des eaux du sous-sol vers l'avant de l'enrochement, pour réduire les risques de fluage.

Ces précautions feraient de cet enrochement un ouvrage réellement très coûteux, efficace, certes, mais sans grande valeur esthétique. Compte tenu du peu de valeur de ce que l'on protège, et de la dégradation que cela provoquerait à un paysage qui ne vaut que par son caractère naturel, on ne peut guère conseiller cette solution.

La troisième solution est de se borner à réduire le recul, en le ramenant à sa valeur moyenne

des deux derniers siècles (1 mètre tous les dix ans) ou même à une valeur moindre, tout en gardant à la falaise un profil abrupt. Pour y parvenir, il faut analyser les causes du recul, et traiter séparément chacune d'elles.

Le recul s'effectue par l'association, ou l'alternance, de deux types de facteurs :

- le fait que le loess, gorgé d'eau, tend à fluer, et à s'écouler en masse vers le bas, avec niches de décollement en haut, et coulées de boue en bas, ce qui fournit à la mer un matériau aisé à déblayer,

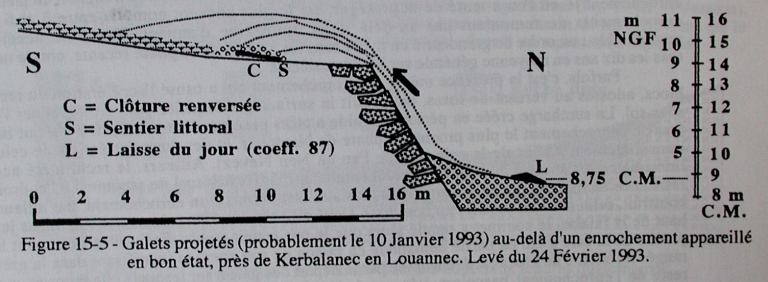

- le fait que les houles frappent ici le bas de la falaise en étant armées par des galets, qui sapent parfois des encoches (on les voit rarement parce que le versant s'éboule rapidement, dès qu'elles ont été formées), martèlent le front de la falaise, et, projetés à son sommet, ajoutent une surcharge pondérale à un versant déjà en équilibre instable.

Il faut donc contrarier ces deux facteurs :

- la tendance au fluage peut être réduite en diminuant les entrées d'eau dans le sous-sol, et en accélérant les sorties de cette eau ; il faut donc, d'une part évacuer latéralement, par .une canalisation rejoignant Nantouar, non seulement les eaux usées des habitations situées sur le versant, mais aussi les eaux pluviales, pour autant qu'on le peut ; et d'autre part placer dans le loess des drains débouchant aussi bas que possible sur le front de la falaise, pour empêcher absolument les sorties d'eau à mi-hauteur, qui sont très nocives. On réduirait encore les eaux du sous-sol si on plantait, sur les terres agricoles délaissées, des arbres à forts besoins en eau (peupliers ou frênes, ces derniers résistant mieux au vent). On note en effet que, devant les parcelles qui se sont déjà reboisées, les effets de fluage sont bien moindres ;

- le martèlement par les galets peut être évité en repoussant artificiellement la plage de galets assez loin en avant de la falaise, et en essayant de la fixer par des points d'ancrage. Ceci est plus délicat, car cette solution n'a jamais été volontairement essayée, et il s'agirait donc d'abord d'une expérimentation. On doit souligner que si les résultats étaient vraiment positifs, ce serait un grand progrès dans le contrôle des falaises en matériaux tendres.

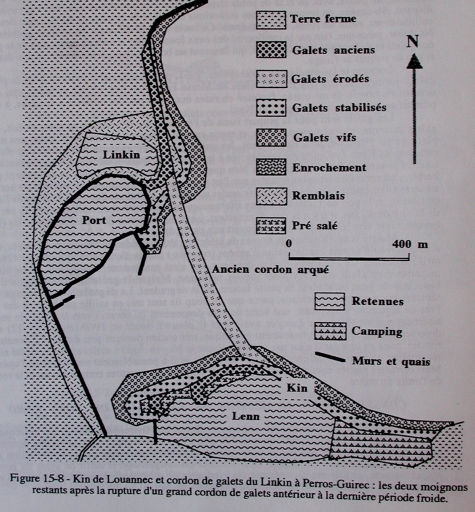

L'objectif est donc de créer, avec les matériaux actuellement amassés au pied de la falaise, un cordon littoral non adossé, situé à une distance suffisante pour que les projections atteignant la falaise soient négligeables. Or, l'on observe ici qu'en général les projections ne concernent plus que des individus épars dès qu'on dépasse une distance de 12 ou 15 m. Il faudrait donc installer ce cordon à 15 m en avant de la falaise, étant entendu que si on le met plus loin ce sera probablement plus efficace, mais qu'il faudra plus de matériaux pour le porter à une hauteur suffisante. Le déplacement des galets vers le bas au bulldozer ne pose pas de problèmes techniques particuliers, et n'est pas d'un coût élevé ; on doit savoir qu'il est souhaitable de revenir chaque année compenser le recul de l'année par un transfert vers le front des galets projetés sur le revers, mais que c'est un travail rapide et peu coûteux, réalisable avec les moyens municipaux.

On pourra donner à ce cordon une hauteur telle que son sommet ne soit que tout juste submergé aux grandes marées d'équinoxe ; il doit y avoir sur place assez de matériaux pour cela, mais, si besoin est, on pourra augmenter le volume en plaçant, à l'intérieur du cordon, des blocs qui contribueront d'ailleurs à le maintenir à sa place Avec un tel cordon de galets nettement en avant de la falaise de loess, celle-ci continuera à évoluer lorsque le cordon sera franchi aux grandes marées ; mais elle n'évoluera plus que lentement, juste assez pour garder un profil raide de falaise, avec un recul modéré, et parfaitement tolérable.

On doit faire remarquer qu'il pourrait exister une quatrième solution au problème, celle qui consiste à fixer la base de la falaise, en laissant le haut du versant évoluer spontanément sous l'effet de la pluie, du ruissellement, et du fluage dû aux eaux souterraines. Mais la pente d'équilibre s'établirait à 30° (60 %) si elle était fixée par la végétation et absolument protégée de tout piétinement, vers 20 % si on laissait les gens y passer sur un sol quasiment nu, ou simplement enherbé. Dans ce dernier cas, cela signifie que la position d'équilibre, atteinte au bout d'une vingtaine d'années, correspondrait à un recul du sommet de 5 fois la hauteur de la falaise, donc de 15 m là où la falaise a 3 m de haut, et de 25 m là où elle a 5 m de haut : on aurait perdu à la fois le profil naturel delà falaise, et le terrain du replat cultivable. C'est pourquoi on ne peut absolument pas conseiller cette solution.

En tout état de cause, que l'on veuille intervenir de façon organisée, ou non, il est indispensable de dissuader les propriétaires des terrains qui dominent ces falaises d'y construire quoi que ce soit de nouveau : aucune dérogation à la loi interdisant les constructions à moins de 100 m du rivage ne devrait être acceptée ici. Et il faut aussi inciter les propriétaires des bâtiments existants à raccorder (efficacement et intégralement) leurs eaux usées à un réseau de collecte qui les emporte vers le ruisseau du Dourdu. Il en va de même des eaux collectées par les réseaux publics, le long de la route notamment : il faut progressivement parvenir à ce que rien ne soit plus rejeté vers les champs situés au Nord de la route, fût-ce vers un itinéraire d'écoulement existant naturellement, mais que toute l'eau parvenant à la route soit collectée et descende vers un débouché unique, par le ruisseau du Dourdu. Ce ne sont pas là des mesures très coûteuses, surtout si on en étale l'application dans le temps, et ce sera déjà un moyen de ralentir considérablement le recul actuellement constaté.

Dans le cas du Phare de Nantouar, le seul moyen efficace de lutter contre le recul du trait de côte, si on ne veut pas transformer ce saillant en môle rocheux artificiel profondément ancré (ce qui serait réalisable, mais très coûteux), est de placer à une vingtaine de mètres en avant un massif rocheux artificiel (un amas de gros blocs, simulant un massif naturel) auquel puisse s'accrocher un tombolo de galets qui créerait, devant le phare, et là seulement, une saillie du trait de côte".

Remarque : les propositions du professeur Pinot, 15 ans après ce rapport, se sont avérées opportunes, lorsqu'on voit la dégradation du site du phare de Nantouar, entre les enrochements bousculés, la falaise éboulée et le sentier littoral raviné par les tempêtes et les galets.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales