La largeur importante de près d´un mètre des baies, la présence d´opus spicatum dans les murs de la nef et l´allure des grandes arcades constituent, selon Philippe Guigon, autant d´arguments qui plaident en faveur d´une datation du début du 11e siècle pour cette nef. Ce que rejoint Marc Déceneux, pour qui ces caractéristiques qui tendent à rappeler l´église du Lou-du-lac, conduiraient à proposer une datation autour de l´an mil.

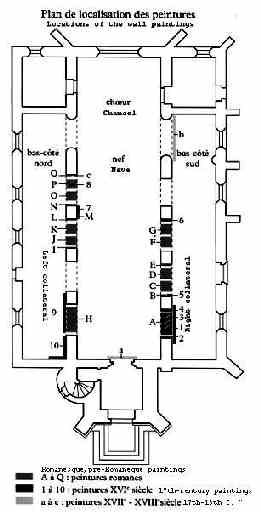

En ce qui concerne les peintures murales découvertes lors des restaurations plusieurs hypothèses de datation ont été formulées, notamment celle du 9e ou 10e siècle. Cette proposition, s´appuyant à la fois sur la technique employée, le peu de pigments utilisés et le style assez schématique des figures pose différents problèmes.

Le 9e ou 10e siècle ne correspondent pas à l´époque de construction de l´édifice attribuée au tout début du 11e siècle. De plus, des détails dans ces peintures viennent contredire l´hypothèse d´une réalisation d´époque carolingienne. En effet, les inscriptions Michel et Melchisédech par comparaisons paléographiques ont été datées du 12e siècle. Les costumes représentés à Langast possèdent des particularités, comme les manches larges et le col, qui n´apparaissent dans la peinture qu´au 12e siècle.

Il faut donc probablement voir dans l'église une construction des alentours de l'an mil et dans les peintures une oeuvre de la fin du 11e siècle et du 12e siècle.