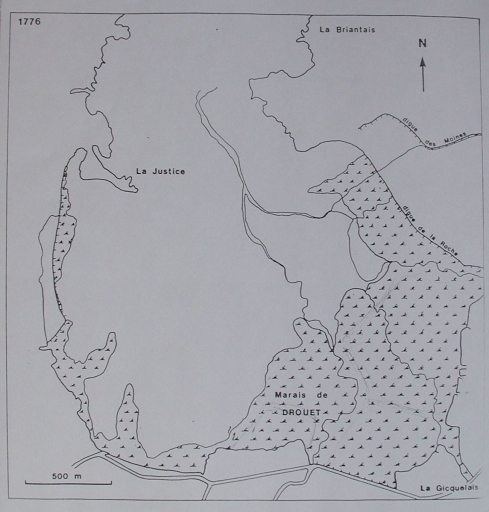

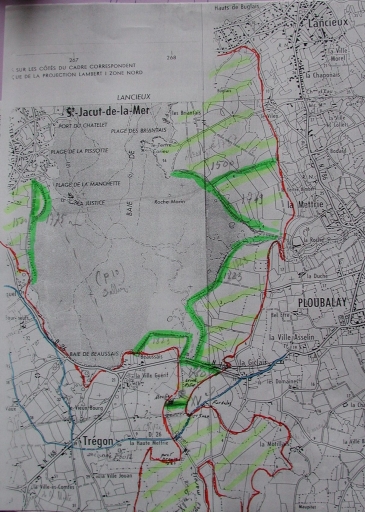

Par acte passé devant les notaires de l'Abbaye de St-Jacut-de-la-Mer le 17 mars 1742, les religieux de l'Abbaye afféagèrent à M. Desmarais, inspecteur des Ponts et Chaussées de Bretagne, des marais situés dans la paroisse de Lancieux et dans celle de Ploubalay. L'inspecteur se proposait d'assécher ces terrains et de les mettre en culture. A son décès, ses héritiers dont l'abbé Desmarais, recteur de Lancieux (1720-1749), se trouvèrent dans l'impossibilité d'assumer le financement des travaux. Par acte du 18 juin 1748, ils s'associèrent à messire Louis Péan de Pontfily, seigneur de la Roche. Aux termes de cet acte, M. de Pontfily s'obligeait à faire construire à ses frais des digues, à creuser les canaux nécessaires et à faire tous les ouvrages pour rendre les terrains propres à la culture. La plus grande partie de ces travaux fut achevée en 1749. Ces renseignements sont fournis par un arrêt du Parlement de Bretagne en date du 30 mars 1753. Cet arrêt mentionne que, dans la paroisse de Lancieux, cent journaux de terre (48 ha) furent asséchés grâce à cet endiguement et qu'ainsi. M. Péan et ses associés étaient tenus de payer, pour les terrains ensemencés, la dîme à la trente-sixième gerbe aux recteurs de Lancieux et de Ploubalay. Cette digue, également appelée 'Levée de terre' est constituée de deux parties séparées par une ancienne saline. De nombreux petits ouvrages liés au circuit des eaux douces et des eaux salées ont été repérés dans le marais et les polders : écluses ou 'noques', petits ponts de pierre ou en ciment. A remarquer cependant que l'ancien pont Montvoisin a été emporté lors de la tempête de 1929.

- inventaire préliminaire, Lancieux

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Ploubalay

-

Commune

Lancieux

-

Dénominationsdigue

-

Période(s)

- Principale : 2e quart 18e siècle

-

Dates

- 1749, daté par travaux historiques

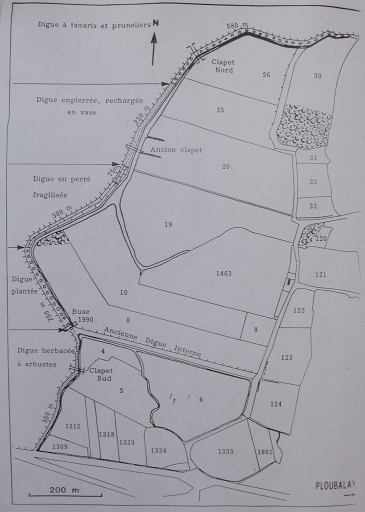

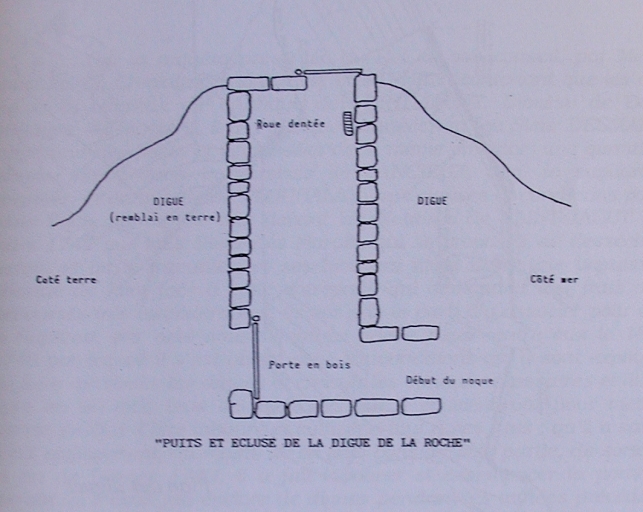

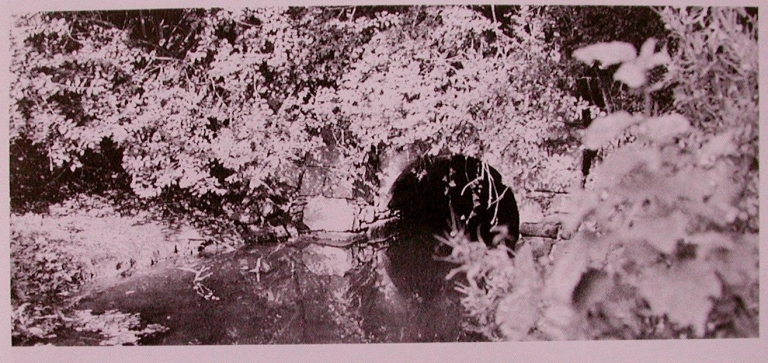

Cette digue est constituée de deux parties séparées par une ancienne saline. La première partie qui commence à l'extrémité de la plage de Roche Morin est longue d'environ 600 mètres. Elle est sensiblement orientée du Nord-Ouest au Sud-Est, tout en formant un léger coude au 3/5ème de sa longueur. Du côté de la mer, elle a une hauteur moyenne de 2 mètres ; du côté des terres, elle les surplombe d'environ 3, 4 mètres. De ce côté de la mer, elle est longée sur la presque totalité de sa longueur par un canal de drainage dans lequel aboutissent d'autres canaux dont celui qui vient du Pertuis de la Goutte de la digue des Moines. A sa base, sa largeur est estimée à 8 mètres, le sommet est plat et d'une largeur plus faible d'environ 2 mètres. L'autre partie s'appuyant sur l'ancienne saline passant au pied du tertre sur lequel s'élève l'ancien manoir de la Roche, se continue sur la commune de Ploubalay. Du fait du relèvement progressif du sol naturel, elle a moins d'importance que l'autre partie et a, sur la commune de Lancieux, une longueur d'environ 300 mètres. Une construction en pierres réalisée sous la digue et à son commencement, légèrement à l'Est de Roche-Morin, était destinée à l'écoulement des eaux. Son principe de fonctionnement était de même nature que celui du Pertuis de la Goutte. L'ensablement éolien à cet endroit a rapidement obstrué l'édifice. Il ne fonctionnerait plus depuis 1883. Un canal fut alors creusé tout le long de la digue et l'évacuation des eaux de drainage se faisait et se fait encore aujourd'hui beaucoup plus à l'Est par une écluse, située au fond d'un puits rectangulaire (une sorte de puit à sec de 4 m de haut). De plus, sur le côté mer du puits, on voit encore une roue dentée en fonte qui servait à la manoeuvre d'une seconde porte, qui fonctionnait véritablement au moyen d'une barre dentée dont les crans s'inséraient dans ceux de la roue dentée. En faisant tourner cette roue, la porte se soulevait ou s'abaissait suivant les besoins. C'était une deuxième sécurité contre la pénétration excessive des eaux de mer. Cette seconde porte n'existe plus. Les eaux sont alors conduites vers le ruisseau sous le pont Montvoisin, dans la baie de Beaussais, par une "noque", formant un coude, qui se termine par une écluse du même type. Une 'noque' est un conduit souterrain de section rectangulaire, construit en pierres (linteau en pierre de Pléguen), de 1 mètre de hauteur et de 0, 80 m de largeur, par lequel s'écoulent les eaux. Ces écluses permettent l'écoulement des eaux du marais vers le large. On peut encore remarquer les murs en pierres qui entouraient l'ancienne saline, interrompant la digue sur toute sa largeur, en dessous du manoir de la Roche. Sa construction doit être antérieure à celle de la digue. Elle présentait un fond couvert de 'glé' et était surélevée par rapport au niveau du sol découvert à marée basse.

-

Murs

- terre

- granite

-

État de conservationinégal suivant les parties

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété publique

propriété privée

-

Intérêt de l'œuvreà étudier

La digue de la Roche mérite d'être étudiée pour comprendre le circuit des eaux douces et des eaux salées.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

LECONTE, Gérard. Les digues de Lancieux. In Regards sur Lancieux, St-Jacut-de-la-Mer : Bihr, 1991.

p. 16-20