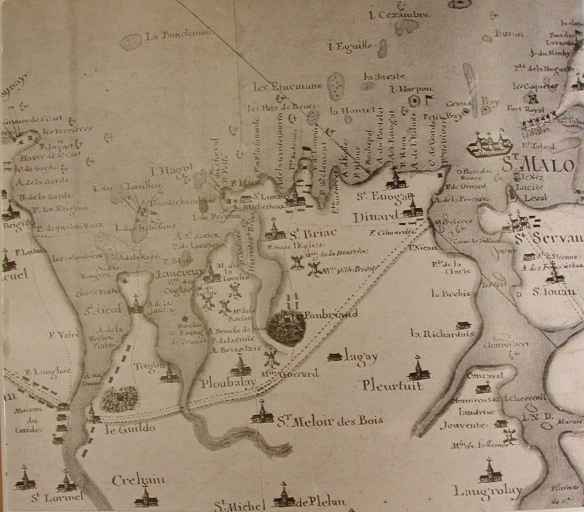

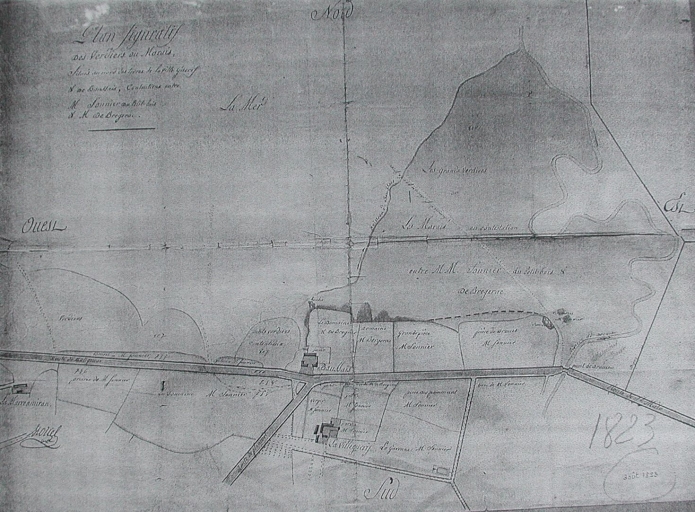

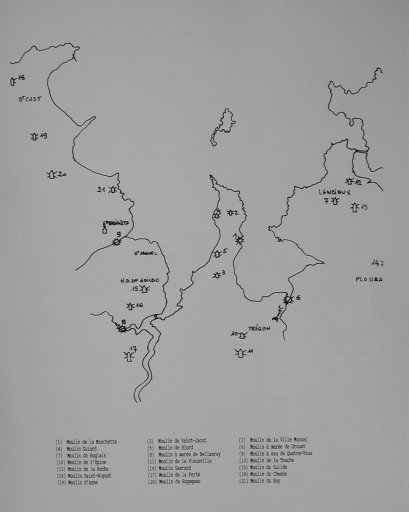

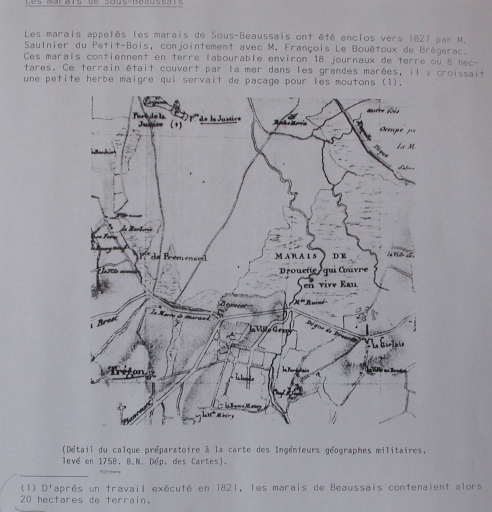

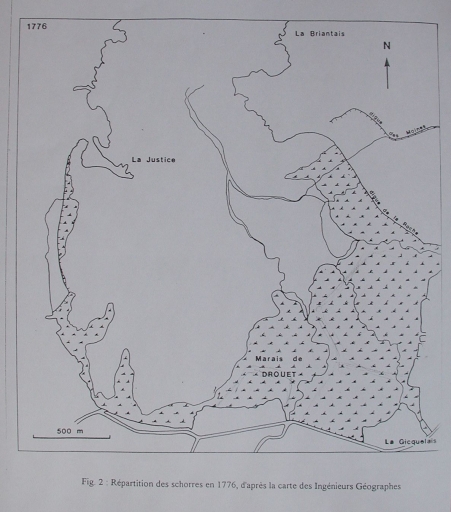

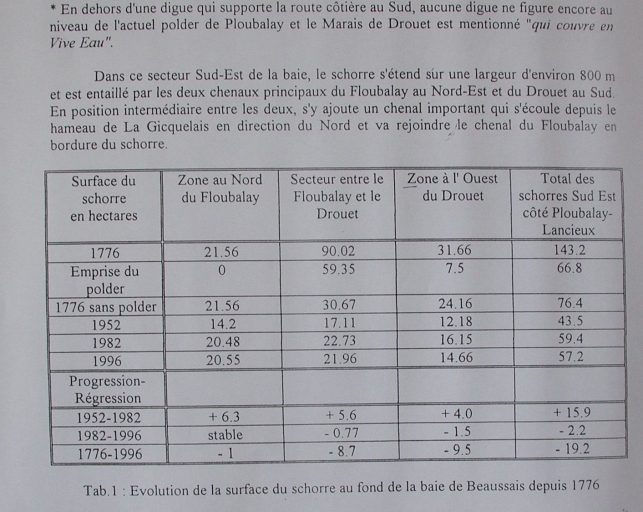

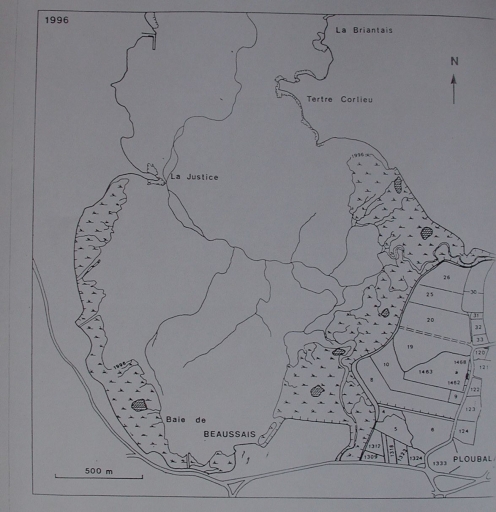

Evolution des représentations topographiques et toponymiques de la baie de Beaussais Le détail du calque préparatoire à la carte des Ingénieurs Géographes Militaires, levé en 1758 (échelle 1/14400°), décrit les côtes sur 4 à 6 km de profondeur (fig. 2) . La carte des Ingénieurs Géographes est essentiellement topographique plutôt qu'hydrographique. Grâce à sa grande échelle et à sa précision, elle présente un grand intérêt descriptif, en particulier pour décrire le front de mer de la baie de Beaussais. La baie de Beaussais ou 'Beauçais' s'est appelée, dans les premières cartes manuscrites de la fin du 15ème siècle au début du 17ème siècle, 'baie de Saint-Jégu' puis au 17ème siècle et au 18ème siècle, 'baie ou rivière du Drouet', du nom de la rivière qui s'y jette. Au 18ème siècle, les navires pouvaient remonter jusqu'à Drouet avant les travaux d'endiguement et l'envasement de la baie de Lancieux (descriptif des côtes de Mazin, 1756, fig. 1). Dans les cartes plus récentes du 19ème siècle, cette baie se nommait, 'baie de Lancieux'. Descriptif et historique de l'aménagement de la baie de Beaussais : L'ancienne digue des Moines située sur la commune de St-Jacut ferme la partie Ouest de la baie de Beaussais. Sur la commune de Trégon, la 1ère digue construite pour endiguer les verdières fut édifiée en 1823 entre les concessionnaires Sonnier Dupetitbois et Le Bouétoux de Bregerac. Cette digue en pierre était située 'sous Villeneuve', au Nord des terres de la Ville Guerif. Les travaux étaient si onéreux que la famille Le Bouétoux de Bregerac faillit être ruinée (tradition orale). Des vestiges de cette digue étaient encore visibles au début du 20ème siècle. Les marais de 'Sous-Beaussais' furent enclos par les propriétaires cités en 1827 et le Pré-Ménard en 1838 (fig. 5) . Le défrichement des marais progressa ensuite. A cette époque, la marée remontait jusqu'à Launay-Trégon (limite de salure des eaux et du Domaine Public Maritime). Ces marais inondables à grande marée contenaient 18 journaux de terres ou 8 hectares. En 1881, un syndicat des propriétaires et concessionnaires des marais et des polders fut créé pour entretenir les digues et les canaux dans les marais du Drouet. Il était constitué de 28 propriétaires qui se partageaient 115 hectares. Le 'marais de l'Enclos' (ou 'Verdière du Drouet') avait une surface de 19 ha (section B 255). Un chemin dans la grève de la baie de Lancieux permettait de joindre la pointe de la Justice en St-Jacut depuis Beaussais. Une demande fut également faîte par le conseil d'arrondissement pour baliser la grève au milieu du 19ème siècle, sans obtenir toutefois satisfaction. Les différents usages de la baie : Les marais littoraux étaient et sont encore aujourd'hui le domaine du pacage en particulier pour les moutons et les vaches qui viennent brouter la 'pétrolle', plante des prés-salés, encore appelée 'obione'. D'autres herbes marines, appelées localement 'fesses', étaient fauchées dressées dans l'eau pour confectionner les matelas. Selon les recherches de l'abbé Lemasson, publiées dans son ouvrage 'Trégon Autrefois' en 1913, qui reprend les notes de l'ancien recteur de Trégon, l'abbé Thomas Rollier (1800-1879) en 1839, il existait une saline dans le lieu dit les 'Petites Verdières', à l'ouest du Château de Beaussais. Une fontaine et un lavoir existaient aussi un peu à l'Est du Château de Beaussais, figurés sur le cadastre de 1827, mais disparus aujourd'hui. La baie de Beaussais était aussi un lieu de pratiques de pêche à pied pour les 'chevrinouères' et les poseurs de filets jusqu'au milieu du 20ème siècle. Elle a aussi inspiré le légendaire local et en particulier un conte, 'la houle de Beauçais', recueilli en 1880 et publié par Paul Sébillot en 1881, qui raconte les bonnes augures des fées de la houle (grotte) de Beaussais (ou Beauçais), qui faisaient paître leurs moutons sur les herbus du marais.

- inventaire préliminaire, Trégon

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Ploubalay

-

Commune

Beaussais-sur-Mer

-

Lieu-dit

Trégon,

Baie de Beaussais (la)

-

Cadastre

Domaine Public Maritime

-

Précisions

changement du nom de la commune après inventaire commune inventoriée sous le nom : Trégon

-

Dénominationsfront de mer

-

Période(s)

- Principale : 3e quart 18e siècle

- Principale : 4e quart 18e siècle

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Documents d'archives

-

Archives des Côtes-d'Armor. Série S S Suppl.268. Dilimitation du rivage de la mer, marais de l'Enclos ou Verdière du Drouet, 1888.

Bibliographie

-

BONNOT-COURTOIS, C. ; LEVASSEUR J.-E. ; MAHEO R. Le polder de Ploubalay, étude hydro-sédimentaire, botanique et ornithologique du site. Projet de réhabilitation et d'aménagement. Conservatoire de l'Espace Littoral, Association 'Rivages'. Plérin, juillet 1999.

-

LEMASSON. Trégon autrefois. Trégon : Lemasson, 1913.

p. -

SEBILLOT, Paul. La houle de Beauçais, In : Conte des paysans et des pêcheurs, série 2. Paris, 1881.

p. 71-73 -

SEBILLOT, Paul. La houle de Beaussais, Les Amis du Vieux Saint-Jacut, juin 1984, n° 5.

p. 16

Périodiques

-

MAZIN, Charles. La Côte de Bretagne depuis Lancieux jusqu'à Pordic. Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, 1971, 99.

p. 62-88

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales