Cette petite chapelle de style roman est le seul vestige encore en élévation d'une abbaye fondée par Alain d'Avaugour, comte de Goëlo entre 1184 et 1189. Elle fut confiée aux Augustins de Saint-Victor de Paris. Enclave de l'évêché de Dol, elle est connue sous le vocable de saint Rion, fondateur présumé d'un monastère sur l'île entre le 6ème et le 9ème siècle. Cette seconde 'abbaye' aura une brève existence : une bulle pontificale d'Innocent III, datée du 28 avril 1198 la mentionne encore, mais une charte de Beauport, datée de 1202, la transfère à la nouvelle abbaye de Beauport, régie par les moines de l'ordre des Prémontrés, qui dépendent de l'évêché de Saint-Brieuc. Cette charte prévoit cependant que deux religieux doivent séjourner en permanence sur l'île. L'île est abandonnée au cours du 9ème siècle à cause des invasions normandes. Le seul édifice qui subsiste de cette présence monastique est la chapelle. L'ensemble des autres bâtiments conventuels ayant été complètement, détruits, transformés ou remplacés par les différents propriétaires qui se succédèrent dans l'île. Une petite tour de construction très primitive, servant de réserve à charbon, de 4 mètres de diamètre, située à dix mètres au Sud du chevet de la chapelle, fut démolie au début du 20ème siècle. En 1837, on découvrit plusieurs pierres tombales en granite de même que lors des fouilles plus récentes au Nord et au Sud de la chapelle. Cependant, hormis les recherches effectuées en 1983 par Jean Bernard et Marie Cornélius, l'île ne fut pas l'objet de recherches archéologiques plus approfondies, concernant ses origines monastiques. La chapelle a été restaurée au début des années 2000 sous la surveillance de l'architecte des Bâtiments de France par le nouveau propriétaire de l'île.

- inventaire préliminaire, Ploubazlanec

- (c) Collection particulière

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Bretagne - Paimpol

-

Commune

Ploubazlanec

-

Lieu-dit

île Saint-Riom

-

Cadastre

1980

A

-

Dénominationschapelle

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 12e siècle , (incertitude)

- Principale : 13e siècle , (incertitude)

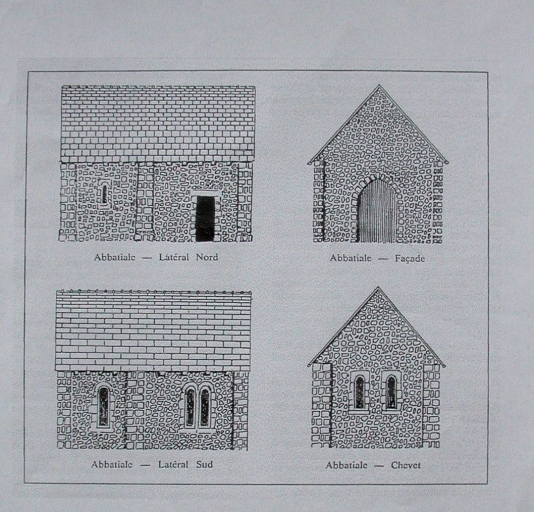

La chapelle est de plan rectangulaire et mesure à l'intérieur 9 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur hors d'oeuvre et 7, 50 mètres de hauteur (façade principale). Les murs sont en moellons de granite, de grès, de schiste et de tuf vert. Les contreforts des angles et des gouttereaux sont en appareil irrégulier de granite rose. La façade principale orientée à l'Ouest présente une porte ogivale et la façade Est, un chevet plat. Les façades latérales Nord et Sud sont percées de plusieurs fenêtres simples ou jumelées, chanfreinées, de type meurtrière, couvertes d'un arc monolithe (en pierre de taille de granite). Le chevet est éclairé par deux fenêtres symétriques, de même largeur extérieure que celles du mur Sud. Le mur latéral Nord est percé d'une porte à 1, 80 mètre de l'angle de la façade et d'une fenêtre au milieu du panneau entre le contrefort central et le chevet. Le linteau entaillé et arrondi de cette fenêtre correspond à une voûte romane à l'intérieur. L'intérieur à vaisseau unique est doté d'une charpente en plein cintre lambrissée et éclairée par des ouvertures largement ébrasées. Un clocheton surélevé domine la toiture. La toiture originale était à l'origine en bois couverte de dalles de schiste. Elle est aujourd'hui couverte d'ardoises de Sizun en lauze de schiste. Le sol est dallé en schiste. On peut remarquer deux niches dans le mur du pignon Sud et une niche dans le mur de la façade latérale Nord. L'abbatiale était flanquée autrefois d'un assez grand bâtiment qui était percé de meurtrières. Il n'existe plus aujourd'hui.

-

Murs

- granite

- moellon

- pierre de taille

-

Toitsschiste en couverture

-

Plansplan rectangulaire régulier

-

Couvertures

- toit à longs pans

-

État de conservationrestauré

-

Techniques

- maçonnerie

-

Statut de la propriétépropriété d'une société privée

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Service Régional de l'Archéologie de Bretagne

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

AD Cotes-d'Armor. H 62. Publications dans dom Morice, Preuves, I, 32. - Geslin de Bourgogne et Anatole de Barthélemy, Anciens évêchés de Bretagne, histoire et monuments, IV, Paris, Hérold. - Saint Brieuc, Guyon, 1864, in 8°, p 8, Saint Rion, Pièce justificative n°1.

-

BALLINI, Annie-Claude. Granges et prieurés de Beauport. In Les Cahiers de Beauport n° 9, Perros-Guirec : Anagrammes, 2003.

p. 41 -

CORNELIUS, Jean-Bernard, CORNELIUS, Marie. Saint-Rion, la longue histoire d'une petite île. Dans Bulletin de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, CXII, 1983.

p.1-20 -

LE BONNIEC, Yves. de Saint-Rion à Beauport. In : Abbaye de Beauport. Huit siècles d'histoire en Goëlo. Paimpol : Association des Amis de Beauport, 2002.

-

VIDAL, Tessa. Etude de l'Île Saint-Riom. Licence de Géo-architecture, sous la direction de Louis Brigand, Brest : UBO, 1995.

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales