Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

- inventaire préliminaire, Pleubian

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Lézardrieux

-

Commune

Pleubian

-

Lieu-dit

Talbert

-

Cadastre

1829

A

1103-1104-1105-1106

-

Dénominationsfront de mer

-

Appellations'Erv an Talberz'

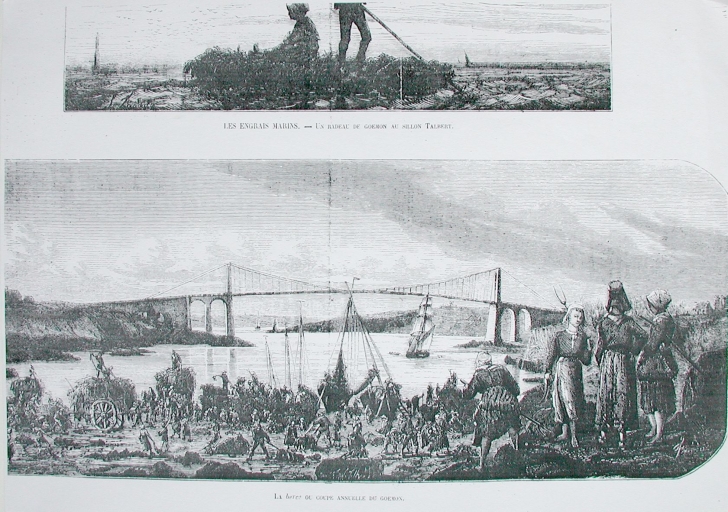

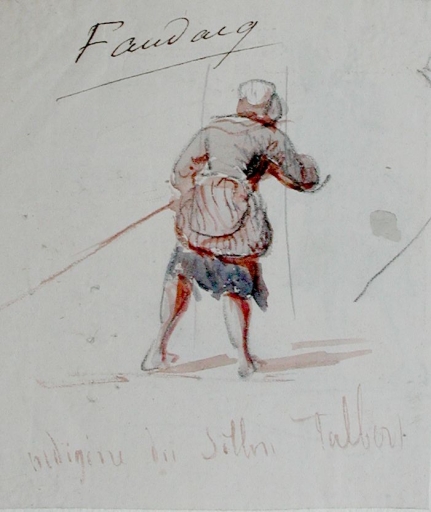

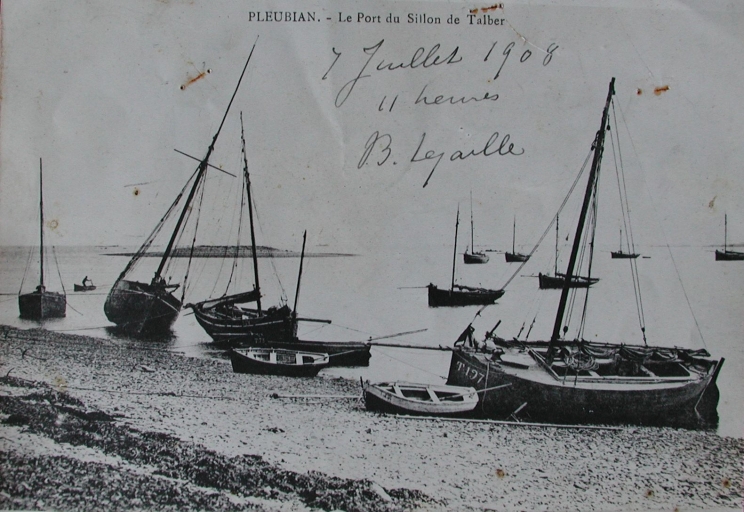

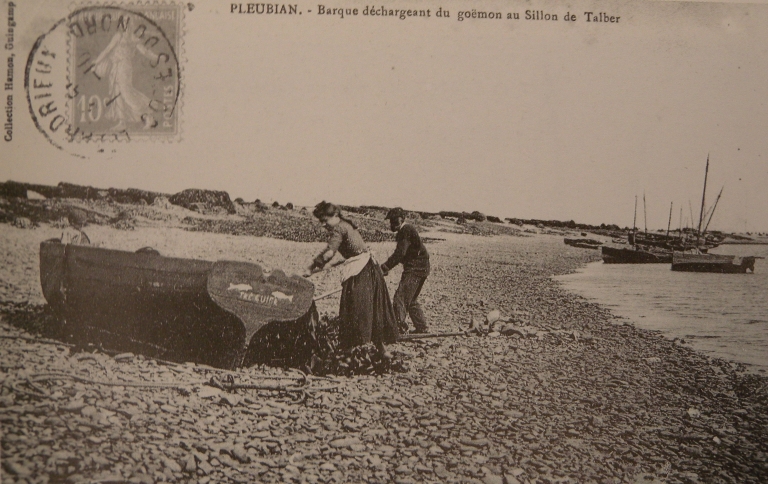

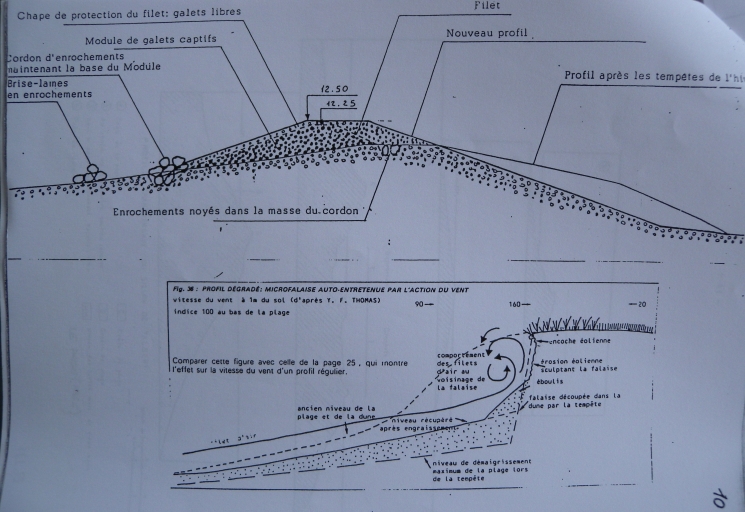

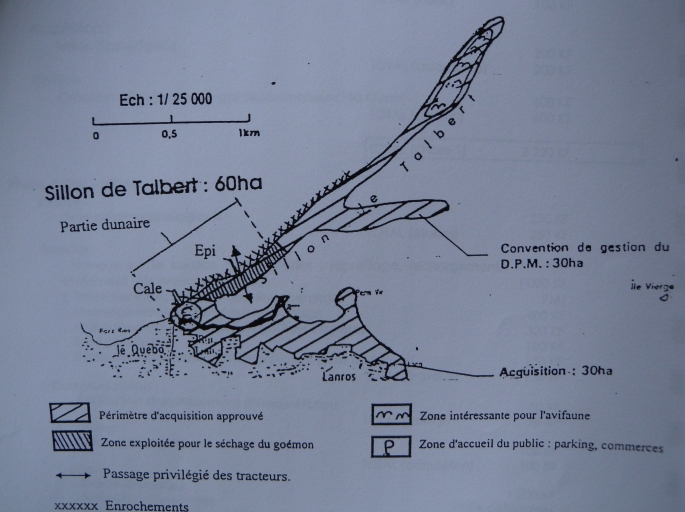

Le Sillon de Talbert est divisé en 4 parcelles sur le cadastre de 1829 : le Sillon est figuré en section A, parcelle 1103, avec la 'Pierre à goémon' indiquée au milieu du Sillon, le cordon de galets au bout du Sillon (A 1104), après 'Toull Sten', l'Île au Rats (A 1104) et le dernier îlot (A 1106). Ce très ancien sillon, issu de la dernière glaciation et de la transgression flandrienne (fonte des glaciers de la vallée du Trieux et de la rivière de Tréguier), aurait déjà 15 000 ans d´âge, alors que le Sillon Noir (au Nord-Est de la petite grève) serait antérieur à la dernière glaciation. Une autre hypothèse sur la formation du Sillon est proposée par le chercheur Pierre Stéphan du Laboratoire GEOMER (annexe n°3). Les recherches archéologiques de R.P. Giot, publiées en 1967, ont permis de dater l'occupation humaine du Sillon au moins depuis la fin du Néolithique (3300 et 2300 avant J.C.), avec la découverte de silex, tessons de poteries et restes de foyers. Depuis sans doute un bon millier d'années, le Sillon de Talbert sert de base à la récolte du goémon (goémon de coupe et d'épave). La petite grève du Sillon accueille les bateaux goémoniers et les dromes (radeaux de goémon). Les pêcheurs à pied exercent leur activité sur le platier rocheux et dans les îlots d'Ollone, y aménagent de véritables pêcheries, posent des lignes de fond et des filets de barrage (entre l'Île Blanche et le Sillon et au niveau du 'Genouil' ou du 'Ster' dans la 'grande Grève'). Louis-Marie Faudacq (1840-1916) a peint et dessiné ces 'travailleurs de la mer' à la fin du 19ème siècle. Dans son article intitulé 'Les faucheurs de la mer', publié en janvier 1906 dans la 'Revue des Deux Mondes', Charles Le Goffic donne un étonnant tableau de ce qu'était le Sillon quand commençait cette moisson ou coupe du goémon, nommée 'ar verz', à partir du mois de février. Plus récemment, les témoignages oraux évoquent les fours à goémon à la base du sillon (déjà cités au cours du 19ème siècle et peints par le douanier Faudacq), le séchage du goémon en meules imposantes et la pratique du pacage sur la dune et dans la petite grève. En 1844, un industriel de la soude, Chauvel fit construire plusieurs 'fourneaux' et un magasin sur le Sillon. Cependant, le comice agricole du canton obtint auprès du Conseil général et du préfet, selon ses doléances, de chasser cet 'étranger', fabricant de soude. Pour aller de l´une à l´autre de ces grèves on traversait autrefois le sillon (soixante mètres environ de large au maximum) avec des attelages, au niveau du et derrière le 'Chouk' ('le dos', 'la nuque' en breton) pour charger algues et galets sur la côte au vent. Cette multiplicité des usages sur un même site s'est développée de façon cohérente et en ménageant tant la ressource algale que le support physique de ces activités jusqu'au milieu du 20ème siècle. C'est la valeur d'usage qui fait la référence et la parité entre des acteurs et des producteurs locaux. Ce qui construit et cimente une culture littorale. L'exploitation industrielle des agglomérats marins (sables, graviers) effectués aux alentours du sillon depuis le début du 20ème siècle par les sabliers a contribué à la fragilisation du cordon littoral qui protège la pointe de Lanneros. L'exploitation par une compagnie privée en 1928 est dénoncée par le Conseil municipal de Pleubian. Lequel autorise néanmoins en 1930 l'extraction de galets de 100 m3 pendant 6 mois pour l'entretien des chemins communaux. Le véritable divorce ethno-écologique s'est déclaré une première fois lorsque des nouveaux usagers du site (les soldats de l'organisation allemande 'Todt', pour construire le 'Mur de l'Atlantique') ont prélevé des quantités importantes de galets à partir de 1942 pour construire des blockhaus et empierré les routes. La modélisation de cette activité s'est poursuivie au niveau de l'Île Blanche par les habitants eux mêmes pendant le temps de la reconstruction. Puis à partir des années 1960, les tracteurs des cultivateurs avec leurs remorques sont venus, depuis les communes environnantes (Paimpol), envahir le Sillon et ramasser les goémon d'épave, en négligeant certains règles d'usages. A partir de 1969, le Sillon qui faisait partie du domaine privé de l'Etat, est passé sous la responsabilité de la commune de Pleubian, pour essayer de freiner la dégradation du site et la rupture prévisible du cordon de galets. Elle a obtenu le renfort de 11 autres communes pour créer sous la présidence de Max Querrien, maire de Paimpol, le 'Syndicat intercommunal pour la sauvegarde du Sillon' et la constitution d'un syndicat mixte associant le Conseil général et la Chambre d'agriculture. Dés 1974-75, un premier enrochement et un épi transversal (à la base) sont réalisés ; l'enrochement en ligne sera prolongé en 1982 sur 1300 mètres, alors qu'on pratique un re-profilage de la crête et qu'on empierre un passage dans la dune en 1982. D'autres grands travaux seront réalisés par la suite entre 1987 et 1989, afin de remodeler les enrochements parallèles au Sillon. En 1988, on installe un filet expérimental pour essayer de retenir les galets et pour arrêter l'étalement du sillon. On installe en plus un brise-lames. Cependant, tous ces travaux coûteux s'avèrent inefficaces et aggravent la situation. Ils bloquent l'engraissement naturel du Sillon et accélèrent l'érosion derrière les enrochements. Les tempêtes successives comme celle de janvier 1988, parviennent même à briser le cordon. Au 1er janvier 1992, le Syndicat rend son bien à l'Etat. Le Sillon, par trop artificialisé, se voit refuser le label 'Grand Site' par la DIREN. En 1994, la commune de Pleubian accepte l'établissement d'une zone de préemption de 30 hectares, sur laquelle le Conservatoire du Littoral pourra intervenir sur un aménagement global du Sillon à Penn Lann. En 1996, le Conservatoire demande l'affectation du Sillon auprès du Service maritime de l'Equipement, avec une convention de gestion du DPM sur 30 ha. Et quelques années plus tard, il prend en main la gestion globale du site, en lien avec l'opération 'Natura 2000' Trégor-Goélo (Directive européenne 'Habitats naturels'). L'accès au lieu est réglementé, alors que des animations découverte et une veille écologique sont mises en place par des associations locales (CPIE du Trégor, 'Nature et Equilibre', Groupement ornithologique des Côtes d'Armor', Vivarmor-GEPN). Une stratégie de travaux et de soins d´accompagnement de la dynamique naturelle du sillon s'amorce pendant cette première1ère décennie 2000, tant pour le renforcer que pour freiner son érosion : les anciens enrochements, une fois concassés, ont été déposés en arrière du Sillon (environ 7000 m3 apportés sur 1400 mètres) afin de l´aider à s´appuyer à sa guise sans résistance. La difficulté est de ne pas renforcer certains endroits au détriment d´autres, pour ne pas compromettre l´équilibre global : agir aux coupures et brèches qui se créent et aux cambrures qui se modifient demande une observation attentive. Il s'agit aussi de restreindre puis de trouver des alternatives aux usages goémoniers sur le site (séchage) et de mieux gérer le flux touristique. En 1999, une première convention est passée entre le Conservatoire et la commune de Pleubian. Cette convention sera renouvelée et enrichie en 2006. La commune s'engage à gérer et à animer par délégation le Sillon de Talbert, avec l'engagement d'un animateur-garde du littoral. En décembre 2006, le Sillon devient une réserve naturelle régionale et obtient l'appellation bretonne 'Grand Espace Remarquable de Bretagne'.

En 2008, le Sillon de Talbert est devenu réserve naturelle régionale. Le périmètre de la réserve a été étendue en 2018 à l'archipel d'Ollone et au platier rocheux découvrant de Men Buas. Des vestiges de dépôt coquilliers ont été découverts à Ollone ainsi que des ossements humains datés du Moyen Age. Des traces de carrière ont également été découverts dans l'archipel d'Ollone. Des restes de four à goémons ont aussi été découverts après a tempête de 2017 à la base du Sillon, près de la brèche de mars 2018. (pierres rougies par le feu). Le pieu de l'ïle Blanche (servant de repère autrefois pour les bateaux sabliers) a été enlevé par une tempête en 2017. Aujourd'hui en 2018, le Sillon commence à englober l'Île Blanche.

-

Période(s)

- Principale : Préhistoire

- Principale : 19e siècle

- Principale : 20e siècle

- Principale : 1er quart 20e siècle

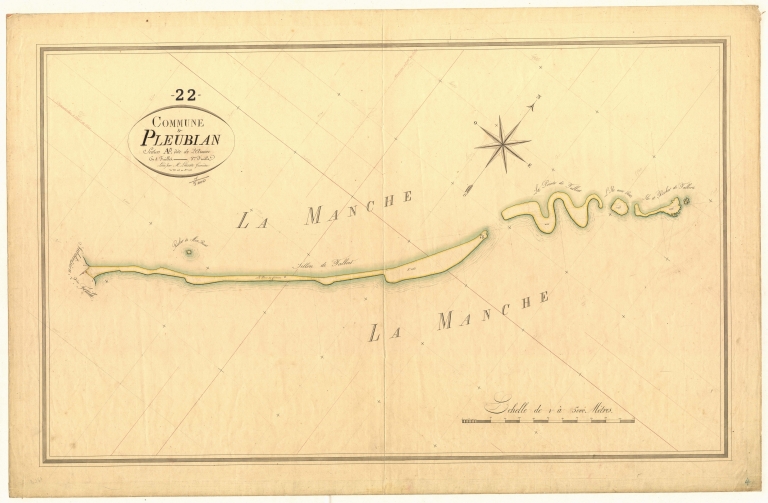

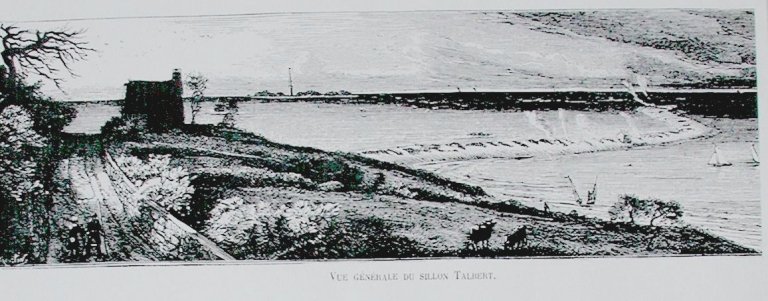

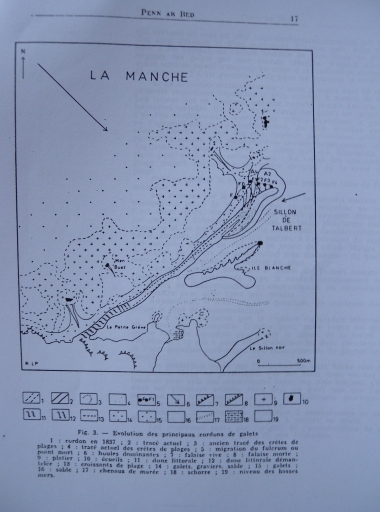

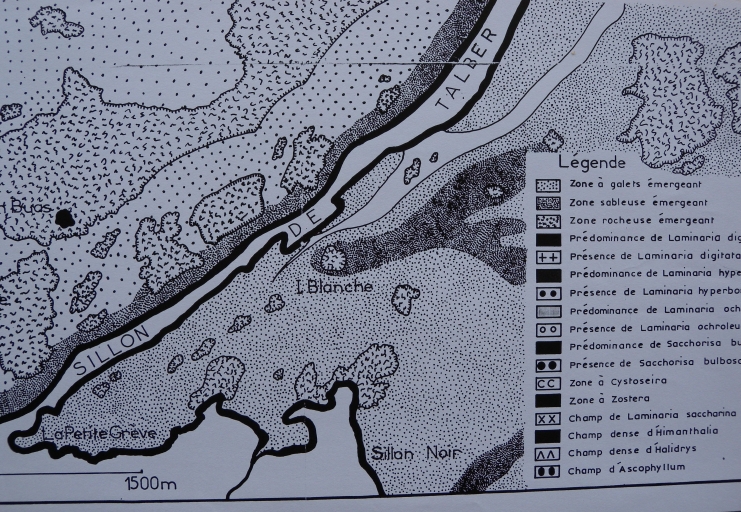

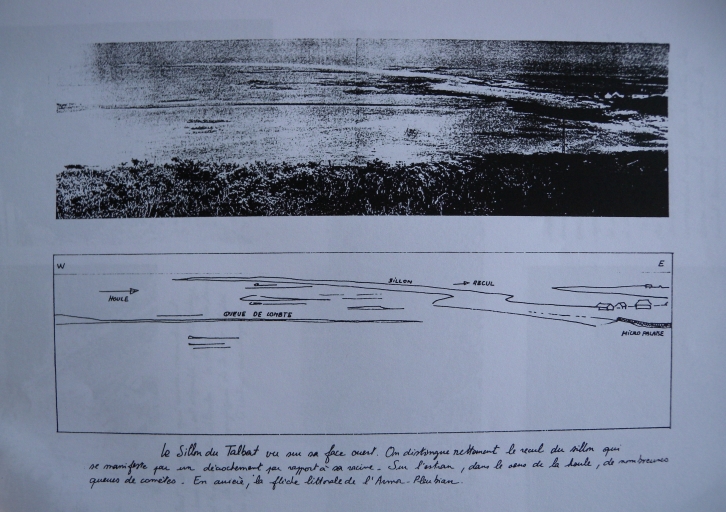

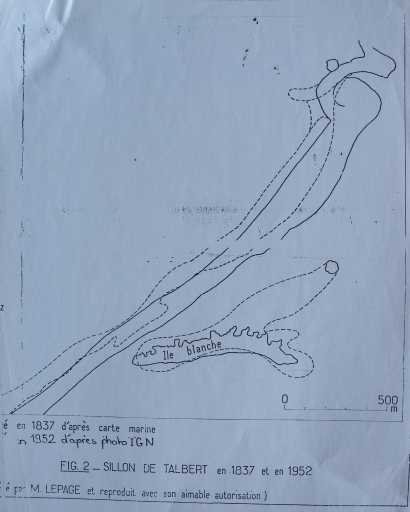

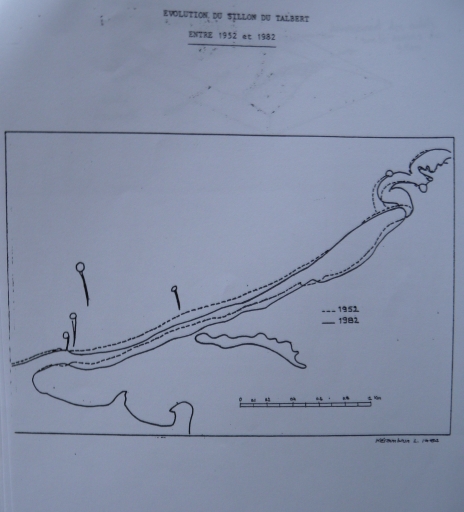

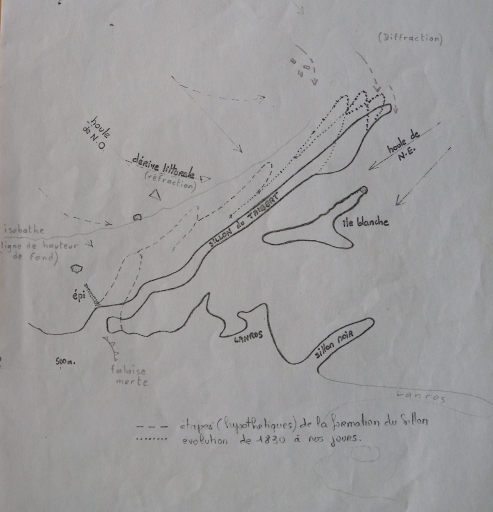

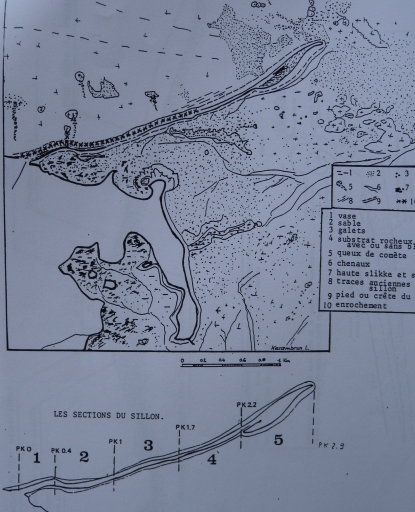

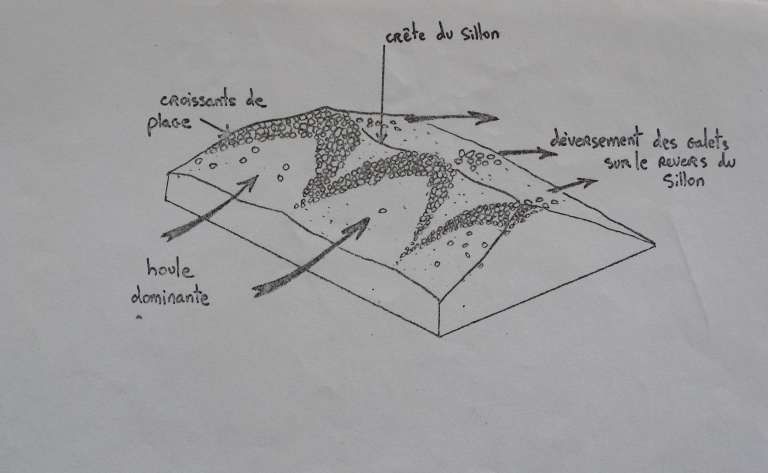

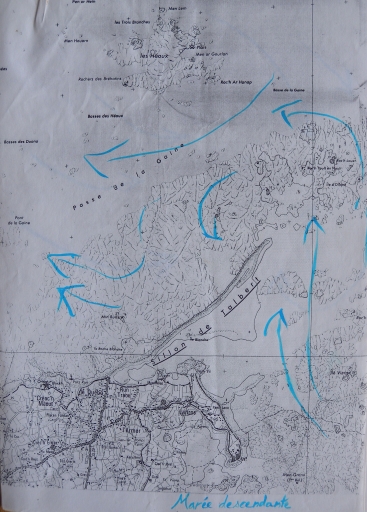

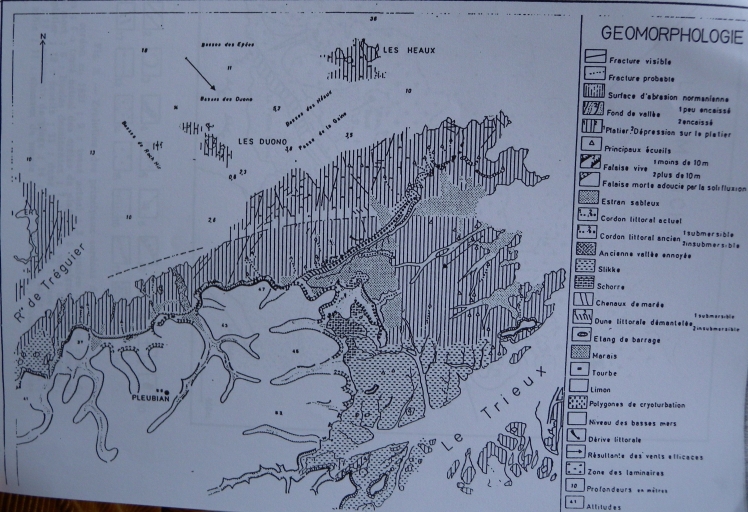

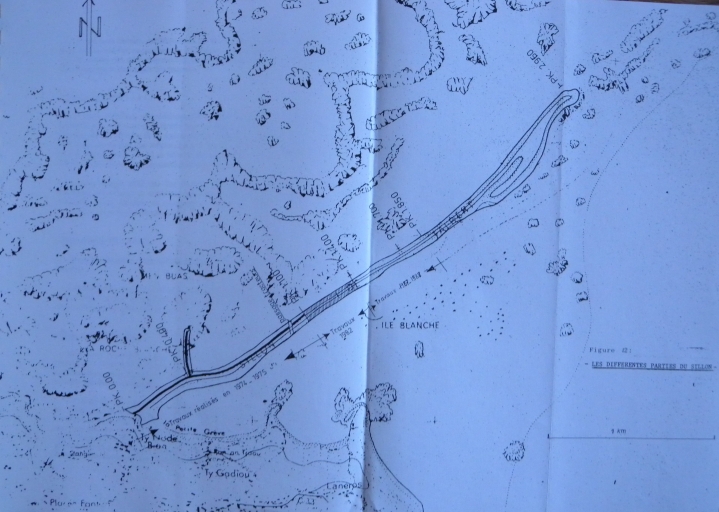

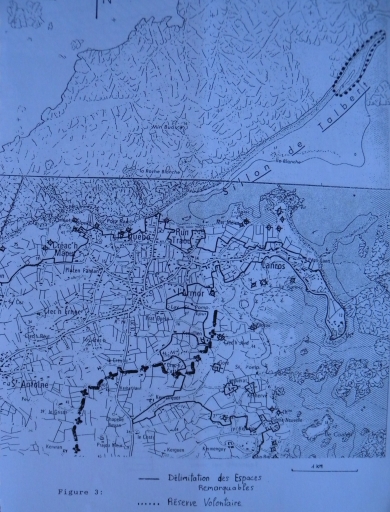

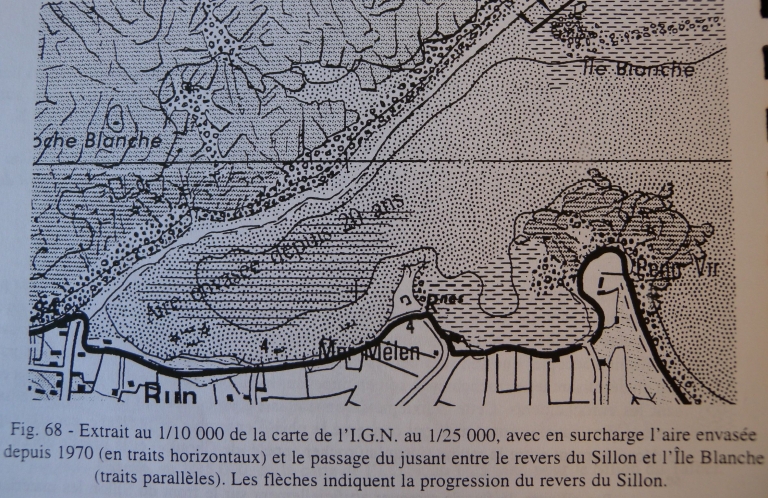

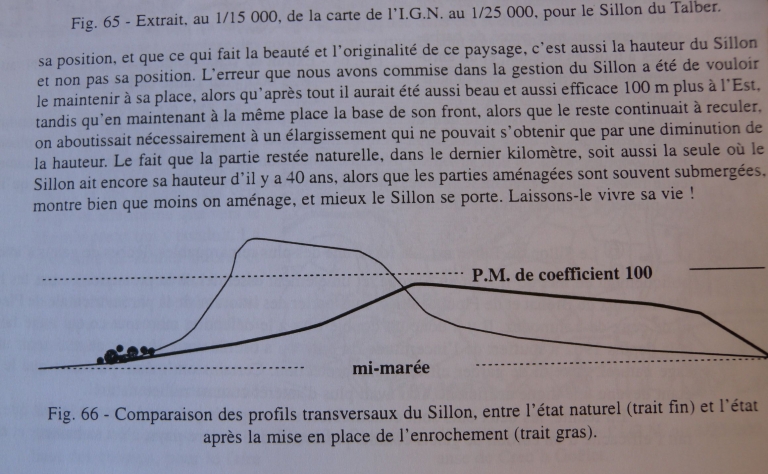

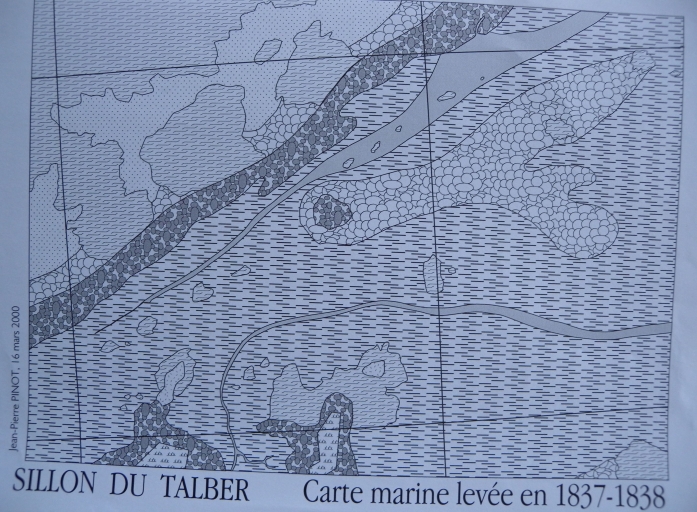

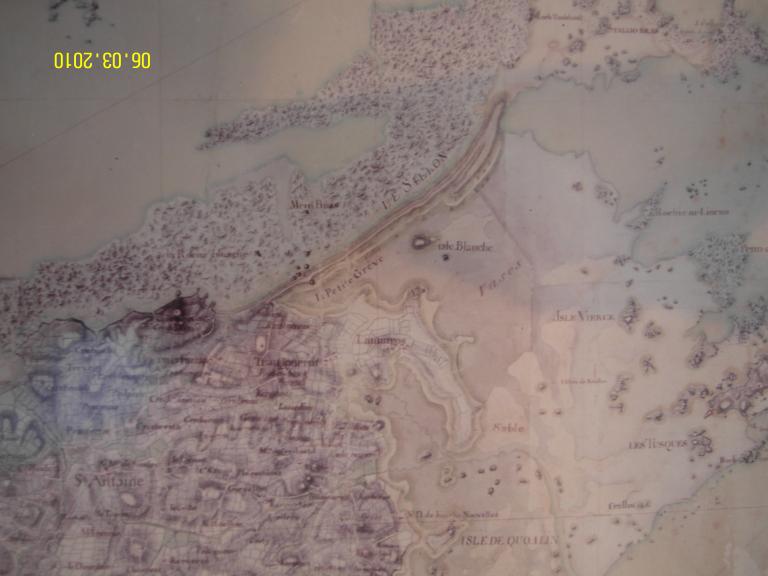

Le Sillon de Talber (t), situé à la pointe extrême septentrionale de la 'Presqu´île' de Pleubian, parallèle à la ria du Trieux et à l'estuaire du Jaudy, est caractéristique, selon les géomorphologues, d'une 'flèche littorale à pointe libre' ('hegger' en breton), de 3 km de long et de 100 mètres de large, dans sa plus grande étendue, à son extrémité. La surface du site est de 18 hectares. Le Sillon Noir et l´Île Blanche sont d'autres sillons fossiles, proches du Sillon, situés dans la petite grève Est. Cet ensemble forme une réserve naturelle de 205 hectares. Façonné en permanence par la mer et les hommes, le Sillon de Talbert semble en perpétuelle recherche d'un équilibre introuvable, en raison de son orientation générale, perpendiculairement aux houles dominantes d'Ouest et de la dérive littorale, qui fait migrer les galets de la base vers la pointe. Ce phénomène continu mais variable provoque l'allongement régulier de celle-ci (quelques dizaines de mètres par siècle) et la formation d'un crochet terminal, sous l'effet des houles latérales. La première carte du Sillon est datée de 1666 : le portulan de Colin, qui représente un sillon relativement rectiligne, s'appuyant à son extrémité sur les premiers îlots. La carte de Belin, datée de 1764, lui donne une courbure concave très accentuée en son milieu. Cependant, le Sillon s'est déjà rompu au cours du 18ème siècle, en se séparant de l'archipel d'Olonne ('l'île au sel', vestiges d'ateliers de sauniers d'origine gauloise, formé de 6 îlots), et au 19ème siècle au niveau de l'Île Blanche. A la fin du 18ème siècle, une brèche s´est ouverte et l´a coupé en deux parties distinctes. Au nord, les galets se sont étalés pour former un vaste estran. D'autre part, on observe un recul frontal dû au fait que le cordon n'est plus réalimenté naturellement par l'apport de nouveaux matériaux (les stocks du platier rocheux et des falaises s'épuisent) et qu'il roule sur lui même, en ensablant la petite grève Est. La flèche recule (50 mètres en deux siècles), rapetisse (1, 50 mètres en dix ans) et rétrécit (10 à 30 mètres en soixante ans), tout en se creusant plus fortement juste après le rocher qui, à 400 mètres de la base, fournit un ultime appui. Cette évolution s'est accélérée ces 70 dernières années, à cause des effets conjugués du prélèvement de galets pendant la seconde guerre mondiale (pour construire le 'Mur de l'Atlantique'), des usages goémoniers intensifs (passage des tombereaux attelés puis des tracteurs), des derniers enrochements et tempêtes. Sur les premières photos aériennes du début du 20ème siècle et d'après les croquis du peintre Faudacq, le sillon affecte la forme d'une longue jetée de 60 hectares aux courbures élégantes, dont l'ardillon final s'orne de multiples crochets et sillons secondaires, alors que la base présente un front dunaire sablonneux plus important qu'aujourd'hui. Son front de mer Ouest-Nord-Ouest fait face à la grande grève sur les hauts fonds d'un plateau rocheux, semé de nombreux écueils (des 'Epées de Tréguier au plateau des Héaux de Bréhat), avec le grand rocher 'Men Buas', en son milieu, le passage de 'Toull Sten' à son extrémité et les îlots de Talbert et d'Olonne. La partie Sud-Ouest du sillon, s'enracine dans la micro falaise (dite falaise morte) de Pors Rand, relativement protégée par les 'queues de comètes', perpendiculaires au rivage. Le front de mer Est-Sud-Est du Sillon donne sur la petite grève et la presqu'île de Lanneros. Son extrémité Est s'élargit pour forme une longue langue de galets, très évasée, avec une petite dépression en son milieu (marais à obione et salicorne) et des caoudeyres en formation. C'est le lieu privilégié de nidification de plusieurs espèces de sternes. La dune de sable et de galets constitue la base du Sillon, où s'appuie la flèche littorale. Sous la dune primaire, on peut découvrir de la tourbe, dont la présence pourrait révéler d'anciennes plantations et une végétation arbustive. Cette tourbe en décomposition favorise avec les algues d'échouage la progression des plantes littorales halophiles et nitrophiles (matricaire, choux marin, chardon bleu, bette maritime, renouée). Cependant, le piétinement et le passage des tracteurs ont réduit considérablement cette végétation tropique, depuis plusieurs décennies, avant que de nouveaux usages réglementent l'accès au site (Conservatoire du Littoral). Le Sillon est constitué d'une grande variété de galets, issus des littoraux de proximité (micro-granodiorite de Pleubian, de Talbert, microgranite de Pommelin, de Bréhat et de Launay, roches d'origine volcanique, albitophyre de l'Île d'Er, dolérite, gneiss de Port-Béni et roches sédimentaires), et de quelques silex. Le Sillon se présente aujourd'hui comme une cordon dunaire, dont les premiers 200 mètres (plus sablonneux), ont été sauvegardés par une action de re-végétalisation et l'aménagement d'enclos, laissant un passage central pour les piétons exclusivement. Cependant, le Sillon s'est considérablement affaissé et étalé dans son prolongement, sur une distance aussi importante, depuis le premier épi rocheux de 1973 (au Nord-Ouest du 'Chouk'), jusqu'au niveau de l'île Blanche. Les premiers enrochements en aval du 'Chouk' ont été conservés. Son recul devrait être arrêté par l'aménagement en 2004 de trois cordons parallèles au Sillon, d'une longueur chacun de 300 m et d'une hauteur de 1, 50 m, constitués des anciens enrochements concassés, sur lequel il pourrait venir s'appuyer et s'engraisser. Les années à venir verront le Sillon se rapprocher de plus en plus vers l'Île Blanche et l'anse de Mer Melen, qui s'ensable. En 2018, ces enrochements ont été en partie englobés par le sillon.

Les tempêtes successives entre 2011 et 2014 ont fait reculer le sillon de plusieurs dizaines de mètres (30 m en une seule année) et affaissé considérablement le cordon dunaire à sa base, avec des ruptures au moment des grandes marées qui ont eu pour conséquence de rendre submersible le sillon. Les tempêtes de février et mars 2018 ont créé une brèche de 25 mètres au niveau de la phase terminale du cordon dunaire sablonneux, devant l'épi rocheux transversal de 1973 et celui parallèle au sillon. Un courant de 5 noeuds passe au jusant dans cette brèche qui s'agrandit. Le niveau de la petite grève étant plus haut que le platier rocheux côté ouest, est noyé par le flot.

La hauteur maximum du Sillon est aujourd'hui en 2018 de 12 mètres. Des études géomorphologiques sont en cours avec l'UBO et la Réserve naturelle pour imaginer des scénarios sur l'évolution du sillon et de la petite grève de Talbert. Des panneaux d'information ont été installés afin de prévenir du danger les promeneurs sur le risque d'isolement de la portion du Sillon entouré par la mer dés un coéfficient de 80.

En mai 2018, le comité de gestion de la réserve naturelle du Sillon a décidé d'agrandir le territoire de la réserve à l'archipel d'Ollone et au platier rocheux jusqu'au rocher Men Buas.

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvreà signaler

Le front de mer du Sillon de Talbert mérite d'être signalé, en raison de la réserve naturelle régionale et des espaces littoraux remarquables associés.

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) EPSHOM

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Comité d'expansion économique des Côtes-du-Nord

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conservatoire du Littoral

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Conservatoire du Littoral

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Collection particulière

- (c) Service historique de la Marine

Bibliographie

-

HABASQUE. Usance de cueillir le goémon ou procés-verbal à égard des habitants de Lézardrieux, 1618. In Notions historiques sur le Département des Côtes-du-Nord. Saint-Brieuc : Tome 1, p. 69.

p. 69 -

JOLLIVET, Benjamin. Les Côtes-du-Nord, histoire et géographie de toutes les villes et communes du département. Guingamp : B. Jollivet, 1854, IV.

p. -

GIOT, Pierre-Roland. Chroniques de préhistoire et de protohistoire des Côtes-du-Nord. Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc : 1967.

pp. 105-107 -

PINOT, Jean-Pierre. Rapport sur les risques liés à l'évolution du littoral entre Penvénan et Plouha, SMVM Trégor-Goëlo. Brest : UBO, 1997.

p. 60-63 -

PRIGENT, Guy, LEVASSEUR, Olivier. Faudacq. Rennes : Apogée, 2003.

-

PRIGENT, Guy, ROCHARD, Guylaine. Etude sur le Sillon du Talbert, entre nature et patrimoine. Lézardrieux : CPIE du Trégor, 1992.

-

RIOU, Pascal. Quel avenir pour le Sillon de Talbert ? . Lézardrieux : CPIE du Trégor-Goëlo / Université littoral de Calais, avril-mai 1994.

Périodiques

-

LE PAGE, Roger. Le Sillon du Talbert. Pen ar Bed, 1967.

pp.11-20

Documents audio

-

CARSIN, Pierre-Louis, PRIGENT, Guy, VARIOT, frédéric, TROADEG, Iffig. Faudacq au Sillon de Talbert. Vidéo, 16 mn, Pleubian : 2008.

-

KERAMBRUN, Jean. Traditions goémonières. Témoignage oral, septembre 2006.

-

LE BRIAND, Joël. Témoignage oral sur les usages autour du Sillon de Talber. L'Armor-Pleubian : 22 février 2007.

Témoignage audio -

LE BRIAND, Joël. Témoignage oral sur les usages autour du Sillon de Talber. L'Armor-Pleubian : 4 février 2000.

Témoignage audio -

LE NER, Jean. témoignage oral sur les usages goémoniers et le bornage. L'Armor-Pleubian : 22 mars 1995.

Témoignage oral -

PINOT, Jean-Pierre. Témoignage oral : géomorphologie et aménagement du Sillon de Talbert. Pleubian : mars 2000.

Témoignage oral

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales

Chargé d'études au Conseil Général des Côtes d'Armor / Inventaire préliminaire des communes littorales