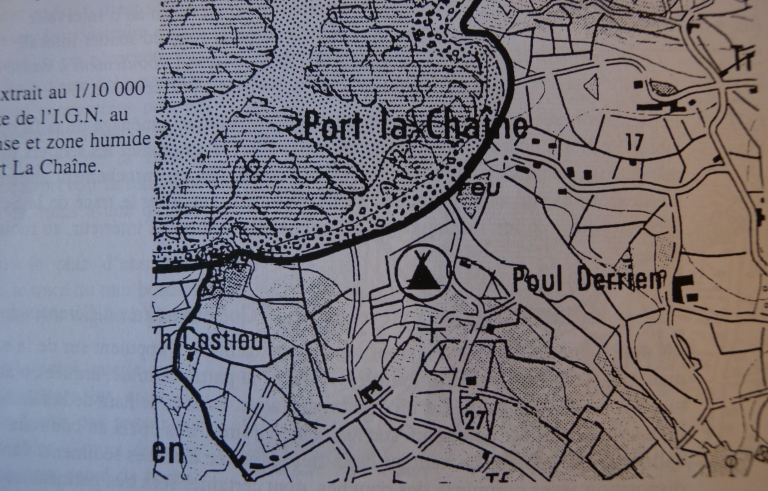

Le front de mer de Port-la-Chaîne était peu habité au début du 19ème siècle. Le cadastre napoléonien de 1829 situe l'ancien moulin à vent sur la parcelle n° 1266 et deux habitations sur les parcelles n° 1261 et 1263, à proximité du cordon de galets. Le moulin a été détruit vers 1900. Les bâtiments à usage d'habitation sont aujourd'hui en cours de restauration. Le front de mer de Port-la-Chaîne s'est progressivement urbanisé au cours de la seconde moitié du 20ème siècle, mais uniquement le long de sa voie d'accès. L'agriculture littorale domine encore le paysage. Le phare de Port-la-Chaîne a été construit en 1863 à proximité du moulin (qui servait d'amer à la navigation). L'anse de port-la-Chaîne a été aménagé pour accueillir les mouillages des bateaux de pêche plaisance, avec une rampe d'accès à la mer. A la fin du 20ème siècle, la zone humide de Port-la-Chaîne a été en partie comblée par des gravats pour être transformée en aire de camping. A l'extrémité du cordon Nord-Est, le promontoire qui porte le phare, et l'amorce du cordon de galets, ont été renforcés par un enrochement désordonné, sans qu'il en résulte un changement appréciable de la vitesse d'évolution du paysage. Cependant, la pression humaine sur la côte, de plus en plus forte, accentue le phénomène naturel d'érosion.

- inventaire préliminaire, Pleubian

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Communes littorales des Côtes-d'Armor - Lézardrieux

-

Commune

Pleubian

-

Lieu-dit

Port-la-Chaîne

-

Cadastre

1829

D

-

Dénominationsfront de mer

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 19e siècle

- Principale : 4e quart 20e siècle

Le front de mer de Trévéon à Port-la-Chaîne et jusqu'à Creac'h Fur présente un cordon de galets en continu sur une longueur de 2, 5 km, avec une végétation typique de zones humides derrière le cordon (roselières). Le cordon de galets est une forme adossée relativement stable, mais il n'en subit pas moins l'assaut des tempêtes et le piétinement continu des randonneurs. Sur les flancs Nord-Ouest du promontoire, le cordon vient s'adosser à une petite falaise taillée dans les matériaux meubles quaternaires, le sentier du littoral (dans le cadre de servitude de passage) passe à proximité immédiate du rebord de la falaise, qu'il sépare des champs cultivés. Ce sentier très emprunté est dénudé et raviné, mais rectiligne. En 1995, le sentier devait faire un détour pour éviter l'effondrement qui s'était produit à cause de la saturation en eau. La partie Est du cordon protège une habitation traditionnelle en arrière plan, mais le reste de sa dynamique est naturelle. Le cordon barre deux arrivées d'eau douce qui forment des roselières encadrant un camping. Il est parcouru par le sentier littoral (GR 34). Les deux roselières sont en cours d'atterrissement naturel par la dominance des roseaux et la colonisation par les saules et les aulnes. Cette fermeture entraîne une perte de qualité écologique : les espèces végétales et animales de milieux ouverts ne peuvent plus s'y développer. Il semble que les chenaux parcourant la roselière soient entretenus et curés régulièrement et leurs berges fauchées. De plus une buse passant sous le cordon permet une évacuation plus rapide de l'eau. Des traces d'eutrophisation sont visibles au débouché sur la grève. Cette gestion concourt à l'assèchement du marais. Diverses plantations sont pratiquées : chênes et peupliers derrière le camping de Port-la-Chaîne. Ce parking est utilisé par le tourisme balnéaire estival et donne accès à une petite zone de mouillage et au vaste estran pour la pêche à pied. Il induit peu de fréquentation du marais. Le camping de Port-la-Chaîne a empiété sur des zones de prairies humides autrefois intéressantes. Les rejets domestiques du camping peuvent nuire à la qualité du milieu naturel. Les parcelles situées entre Creac'h Costiou et les deux roselières sont cultivées en légumes. Le ruisseau qui débouche au marais principal parcourt sur une grande partie de son cours des parcelles relativement boisées ou bocagères et traitées en pâtures. A long terme, le marais pourrait faire l'objet d'une procédure d'acquisition, comme espace naturel sensible et de restauration par des travaux de génie écologique (creusement de points d'eau). Un suivi de sa gestion (fauchage des roseaux, pâturage possible en extensif des prairies alentours) pourrait s'avérer utile. Cette gestion ethno-écologique et pédagogique ferait le lien entre une démarche patrimoniale et la prise en compte des besoins de l'agriculture littorale.

-

Statut de la propriétépropriété privée

propriété de la commune

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) EPSHOM

- (c) Collection particulière

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

- (c) Conseil général des Côtes-d'Armor

Bibliographie

-

PINOT, Jean-Pierre. Rapport sur les risques liés à l'évolution du littoral entre Penvénan et Plouha, SMVM Trégor-Goëlo. Brest : UBO, 1997.

p. 57

Géomètre