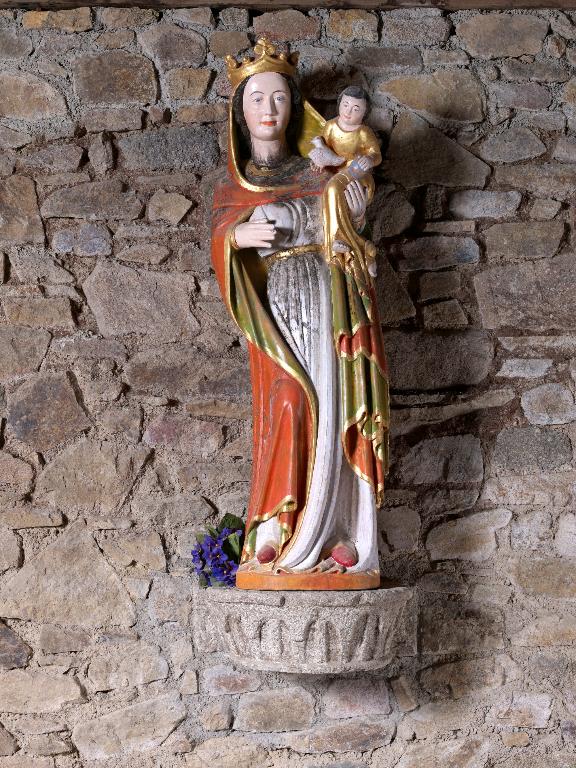

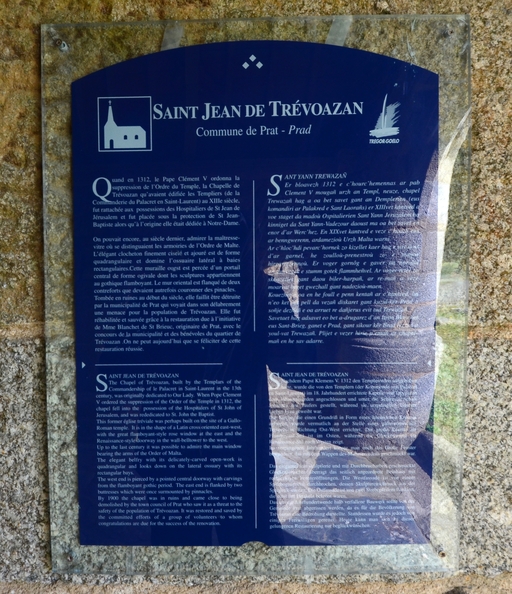

La chapelle tréviale de Trévoazan à Prat était originellement dédiée à Notre-Dame. Vestiges attribués aux Templiers (membres de la commanderie du Palacret en Saint-Laurent) remontant au 13e siècle. La chapelle est ensuite rattachée aux possessions des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et placée sous la protection de saint Jean-Baptiste.

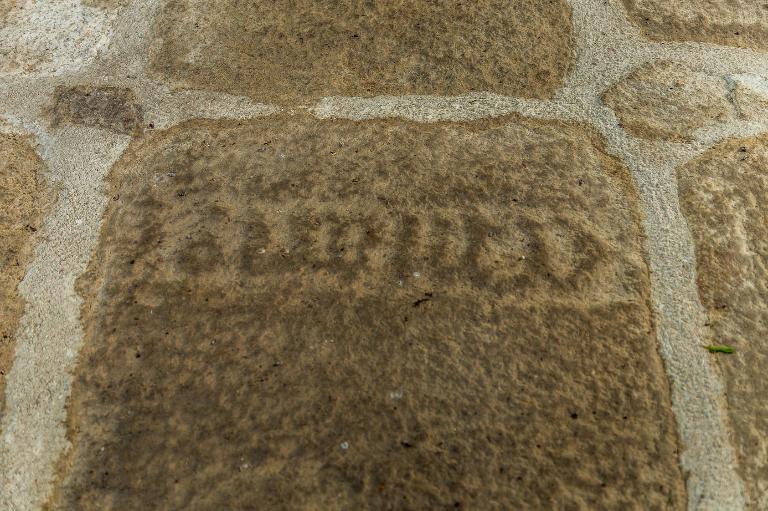

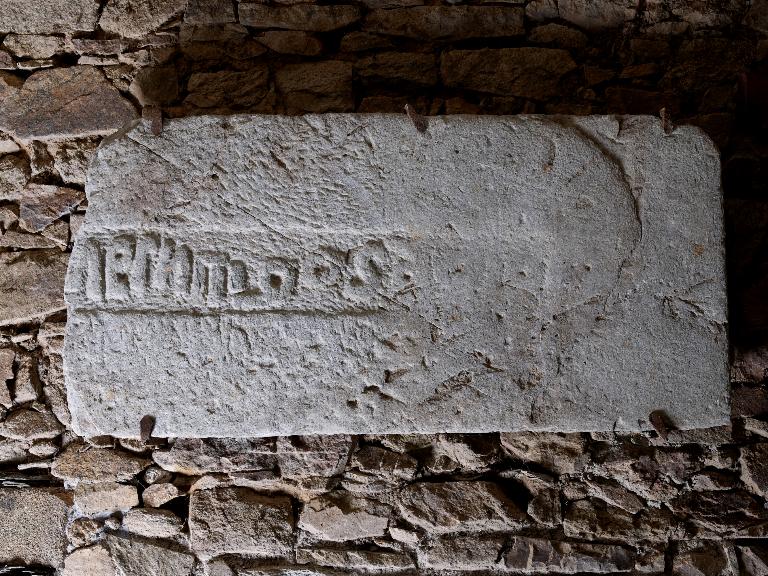

Chœur et pignon ouest datables de la fin du 15e siècle ; ossuaire et autel du 16e siècle ; reconstruction de la nef et des bas-côtés au 17e siècle. Cette chapelle appartenait au 16e siècle à la famille Le Chevoir (pierre tombale gravée du blason des seigneurs).

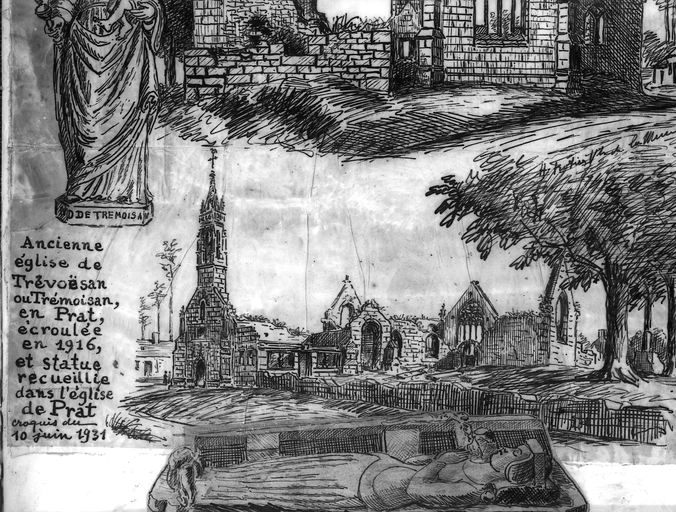

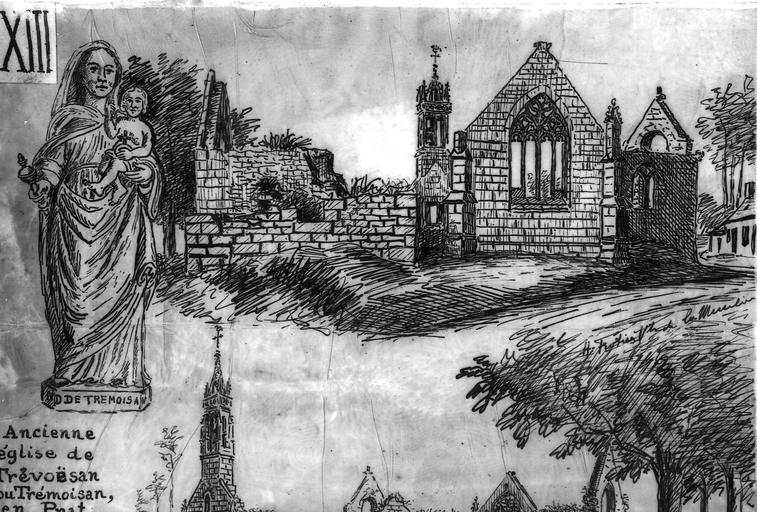

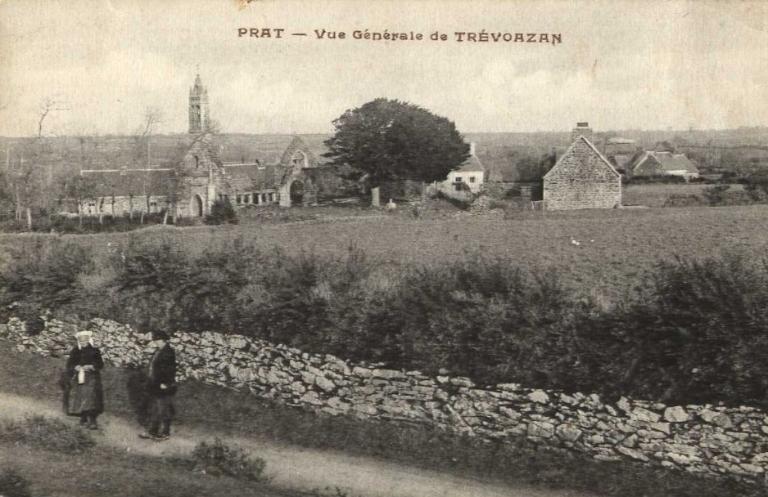

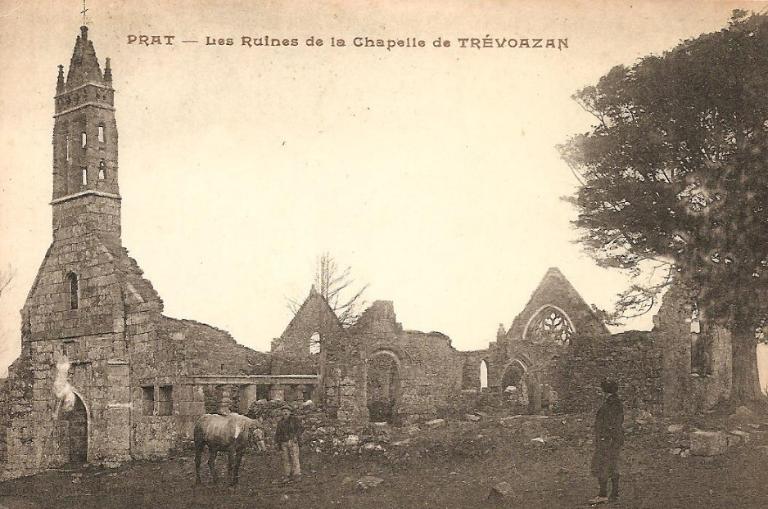

Effondrée avant la Première Guerre mondiale, la chapelle a été inscrite au titre des Monuments historiques en 1926. L'édifice a fait l'objet d'une restauration dans les années 1980.

(Guillaume Lécuillier, inventaire topographique, 2011)

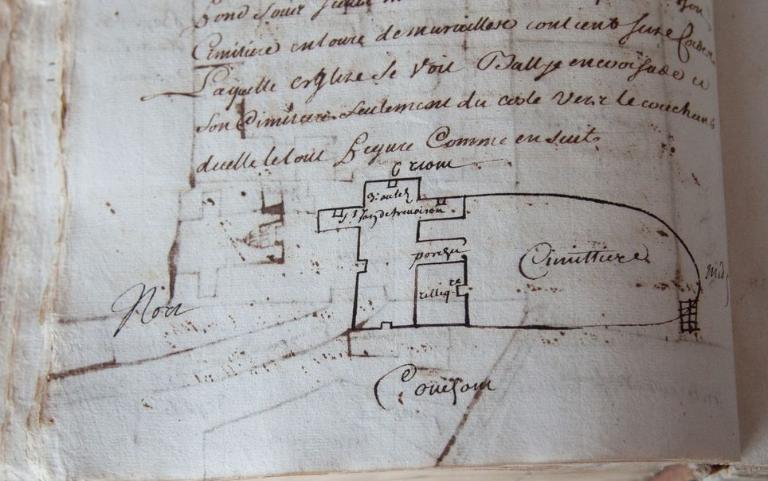

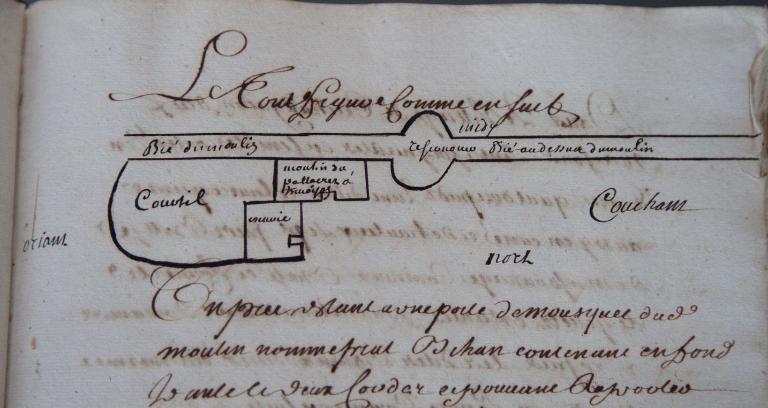

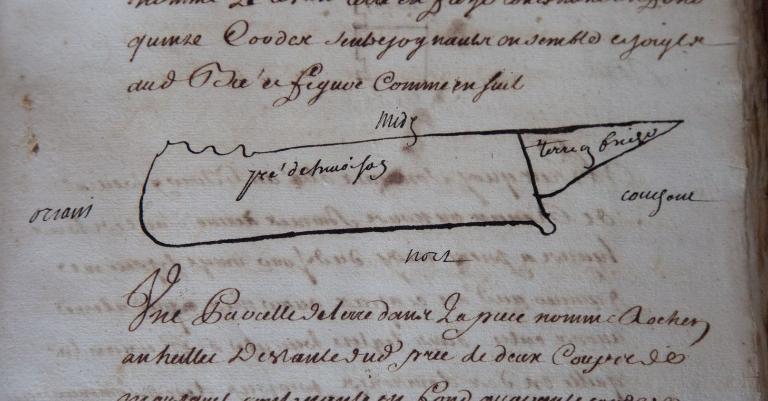

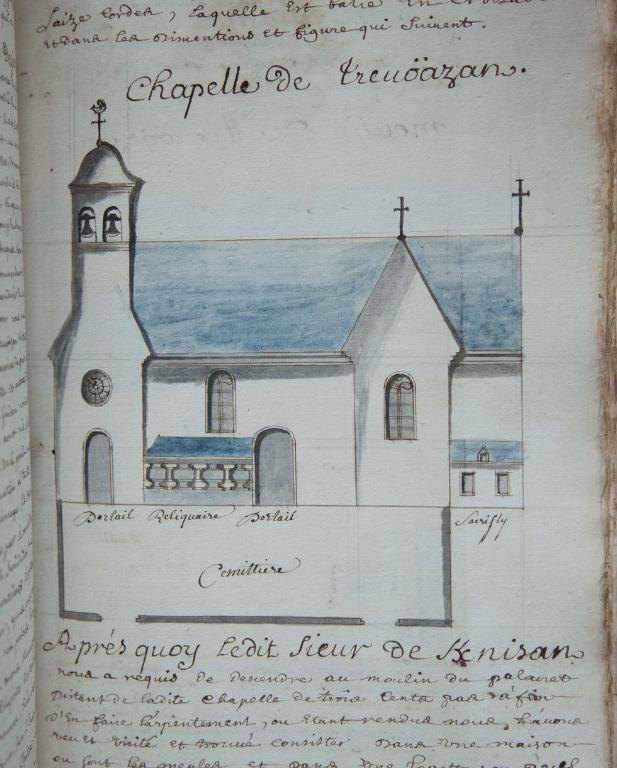

En 1182, les Templiers se voient confirmer par Conan IV une aumône à trevoalan, puis, en 1444, le village de Tregoezan est mentionné en tant que trevia de la paroisse de Prat. Le chœur et le pignon ouest sont construits entre les années 1497 et 1500 par Jehan Jegou et Guillaume le Tacon, la charpente est montée par Pierre Le Dovill, et la serrurerie par Vincent Tily. C’est Tugdual Ploenevez qui pose le lambris en 1500. À cette période, la famille Le Chevoir semble posséder certains droits de la chapelle, car on peut lire leurs armes sur une dalle funéraire de la nef (de gueules, au croissant d'argent, surmonté de trois macles de même en chef). Au dernier tiers du XVIe siècle, le village de Trévoazan dépend de la commanderie de La Feuillée, le commandeur possède en 1575, en la parroisse de Prat, des rentes et le droit de dîme du villaige de Tregrazan avecq le mouling estant audit villaige et son destroit. En 1630, la nef est flanquée d’un bas-côté au nord et un demi-siècle plus tard, le clocher est remonté par Yves Lageat. En 1697, le commandeur ne doit aucun service ni obligation, mais il lui appartient le droit de coutume le jour du Pardon ainsi que le tiers des offrandes de la chapelle. À 500m de la chapelle, est affermé le moulin du Palacret, dépendant de la chapelle de Trévoazan, ainsi qu’un petit pré à proximité. Une arcade est ajoutée « en bas de l’église » en 1726. Sur le croquis du terrier levé en 1705, la chapelle St. Jan de Trevoisan adopte un plan en croix latine complétée d’un reliquaire hors-œuvre au sud-ouest et d’un porche méridional. L’aquarelle du terrier de 1730 révèle la présence d’un clocher à deux chambres de cloches, un reliquaire ajouré, une sacristie à l’aisselle sud-ouest du transept et un cimetière clos. Après la Révolution, la chapelle n’est plus desservie et tombe en ruine, elle ne sera reconstruite qu’à la charnière des années 1980-1990 par l’Association pour la Restauration de Saint-Jean de Prat.

(Stéven Lemaître, enquête thématique régionale, 2016)

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.