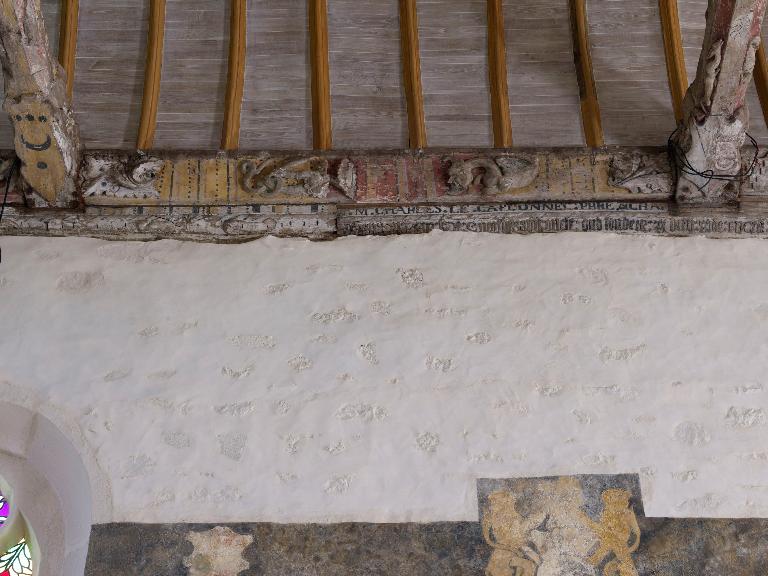

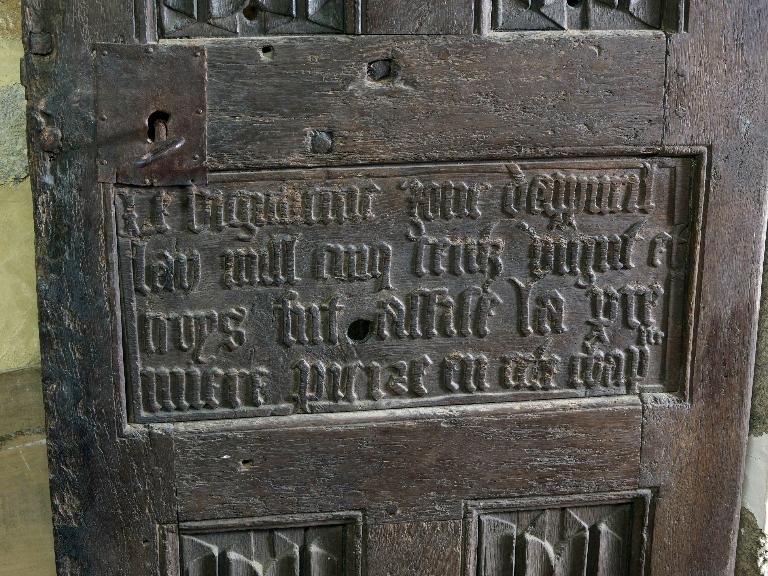

Un retable est un panneau décoratif placé au-dessus de la table d’autel. De là vient le mot "re-table". Dans l’église Notre-Dame-de-Confort, nous sommes en présence de 7 panneaux de bois sculptés qui apparaissent plus anciens que leur encadrement baroque. Les différents bois utilisés et les marques de collage indiquent une importante restauration qui pourrait avoir été réalisée par le menuisier Vincent RIVOILAN en 1715, comme l’indique l’inscription peinte par BAHIC ENE (aîné). Ce retable présente la vie de Jésus selon l’Evangile de Saint Jean qui a été écrit longtemps après les événements, lorsque la rupture avec les chefs juifs est consommée.

La sculpture très raffinée est l’œuvre d’un artiste connaissant les courants de pensée de la Renaissance. Il est difficile de préciser sa nationalité d’origine, mais tout laisse supposer que, comme les autres artistes de son époque il a voyagé à travers l’Europe. Nous situons la réalisation de ce retable entre 1500 et 1545.

1. La naissance de Jésus

Marie regarde son enfant couché sur la paille. Autour de l’enfant sont représentés différents personnages :

- L’archange Gabriel dont la présence rappelle la scène de l’Annonciation.

- Les 5 bergers avec biniou et tambourin de bohémien (sur la droite), et cornemuse (sur la gauche). Sous le coup de l’événement, les bergers font silence pour que leur musique humaine ne trouble pas le recueillement. Les instruments évoquent le souffle de la respiration et la dimension charnelle de la vie.

- Joseph, debout, protège de sa main une bougie vacillante. Son geste est un enseignement à l’intention du visiteur car il rappelle la première page de l’évangile de Jean : "La lumière est venue dans le monde…et les siens ne l’ont pas accueillie" Jean 1, 9-10. Nous ne sommes pas à Bethléem, mais à Jérusalem dont Jésus annonce déjà la destruction prochaine.

2. La condamnation d’un innocent

L’artiste insiste sur une particularité de l’évangile de Jean : C’est Hanne, le chef des juifs et beau-père de Caïphe qui préside les interrogatoires. Il décide de faire condamner Jésus, et l’envoie au grand-prêtre pour la mise à exécution de sa volonté. La décision est prise car la croix du supplice est déjà dressée. Caïphe qui porte le livre des écritures, rappelle le faux motif de la condamnation : "Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour (sauver) le peuple" (Jean 11, 49-53).

A l’opposé Nicodème lève le doigt pour demander un juste procès (Jean 7, 45-50). Le grand prêtre juif se lave les mains en signe de purification religieuse. Ce geste évoque celui de Pilate, le romain, qui se lavera les mains en signe de désapprobation. Un chien de compagnie regarde la scène.

3. Le portement de croix

La scène évoque la sortie d’une ville aux rues étroites. Le cortège passe au pied des remparts. Nous sommes à la base d’une tour ronde qui bénéficie d’un système défensif. Au fond de la ruelle obscure, trois chefs juifs à cheval, veillent dans l’ombre. A trois reprises, ils se sont opposés à Pilate qui voulait libérer Jésus. L’un d’eux porte la sentence, un autre brandit une épée pour demander sa mise à mort. Jésus vient de trébucher d’épuisement. Sa main s’appuie sur une pierre : "La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue pierre de fondation !".

Véronique vient d’essuyer le visage de Jésus : L’étoffe a conservé l’empreinte du visage. Marie sa mère, reconnaissable à son auréole en forme de soleil, se tient à l’écart. Jean est à coté d’elle, caché derrière le soldat. La Croix est très pesante car un homme s’est mis en position de cavalier. Comme le condamné est trop faible, les soldats ont réquisitionné Simon, originaire de la ville de Cyrène. Son vêtement et sa capuche représentent l’habit des religieux qui desservaient la Chapelle.

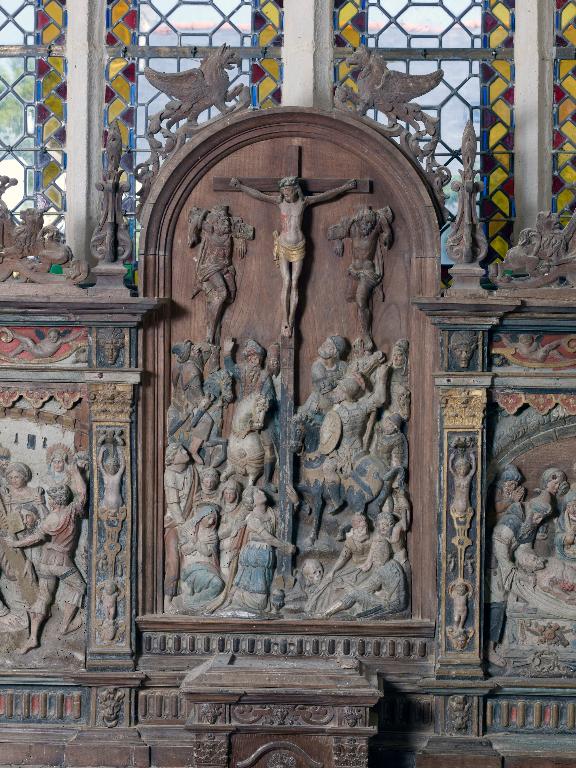

4. La Crucifixion de l’innocent

Celui qui regarde cette scène se rappellera l’enseignement de Jésus : "Lorsque vous aurez élevé, le Fils de l’ Homme, vous connaîtrez qui je suis !" (Jean 8, 25-39).

De chaque coté les deux autres condamnés : Celui qui est à la droite de Jésus reconnaît ses méfaits, et regarde avec confiance. L’autre brigand détourne la tête avec orgueil. De chaque coté de la croix, l’opposition entre les deux clans est marquée : Hanne, le notable juif, chevauche un superbe cheval blanc. A l’opposé, le centurion sur son cheval noir lève aussi le bras, mais en signe de respect : "Vraiment celui-ci était Fils de Dieu !" (Matthieu 27 /54). Sur la gauche, un chef juif se cache les yeux en signe d’aveuglement : "Si vous étiez aveugles vous n’auriez pas de péché" (Jean 9 /41).

En bas du tableau, nous retrouvons Marie, Jean l’ami qui devra veiller sur sa mère, Marie la pécheresse qui avait montré son affection à Jésus en lui oignant les pieds avec un parfum rare. Elle n’a pas oublié son flacon de parfum.

A l’angle inférieur droit, trois soldats tirent au sort la tunique sans couture de Jésus. Au pied de la croix, l’artiste a représenté un crâne qui nous rappelle que le lieu est appelé le Golghota, le mont du crâne. La Tradition y reconnaît aussi le crâne d’Adam, le premier homme.

5. La Mise au tombeau

Le condamné vient d’être décloué de la croix.

Par terre ont été jetés la couronne d’épines, la pince et les clous qui ont servi au supplice.

Tous les proches entourent le corps de celui qu’ils ont aimé : Marie sa mère, Jean qui soutient Marie. En arrière plan, une femme s’essuie les yeux de sa main, tout en portant son flacon de parfum de l’autre. De chaque coté de la voûte, nous trouvons les 2 notables juifs qui étaient secrètement des disciples de Jésus : Sur le coté gauche, Joseph d’Arimathie en position de donateur. C’est lui qui a demandé à Pilate le romain d’enlever le corps de Jésus pour l’ensevelir. A l’opposé, Nicodème, celui qui était venu voir Jésus de nuit. Il tient un flacon de baume.

Jésus va ainsi recevoir une triple onction (Marie madeleine, Marie la sœur de Lazare, Nicodème). Simon de Cyrène qui a porté la croix avec Jésus, étend le drap mortuaire, et Marie de Magdala caresse le bras de celui qu’elle a aimé. Ce geste évoque la rencontre de Marie de Magdala avec Jésus ressuscité. Son émotion est forte. Jésus lui dit alors : "Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père" (Jean 20, 11-18).

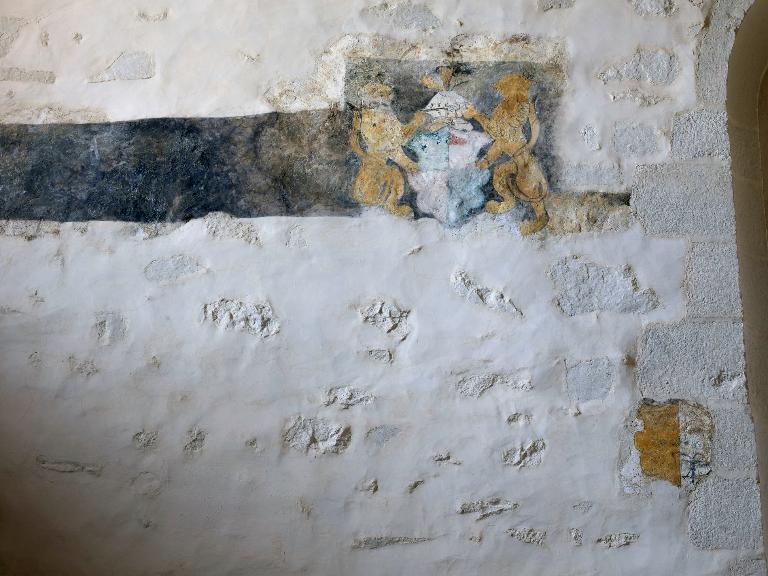

La voûte en pierre évoque clairement un enfeu seigneurial : une tombe semblable à celle que nous voyons dans cet édifice.

6. La Résurrection

Les soldats romains, après avoir monté la garde, se sont endormis. Au petit matin un grand vacarme se produit alors que personne ne s’y attendait : Jésus se dresse hors du tombeau dont la pierre est retirée. Les deux soldats du haut s’enfuient avec leur hallebarde sur l’épaule. Ils courent si vite que leur cape est gonflée par le vent. En bas, les deux autres militaires ne sont pas beaucoup plus vaillants. Celui de droite dort encore. L’autre se cache derrière son bouclier. Un souffle puissant lui fait perdre l’équilibre ! Jésus sort du sarcophage en se servant du soldat endormi comme d’un escabeau. La puissance romaine permettra que l’Evangile atteigne les 4 coins de l’empire. Jésus, victorieux de la mort se dresse fièrement : Sa main droite indique que les promesses sont réalisées et de l’autre, il tient une bannière comparable à celle de Jean-Baptiste qui avait prédit la victoire de l’Agneau.

7. Couronnement de Marie (la montée au ciel de Marie)

Nous voyons Pierre, Matthieu, Jean et Thomas, le bras levé en signe d’admiration et d’intercession. Ce geste démonstratif était aussi utilisé par certains prédicateurs. Mais ces hommes d’église, comme les bergers du tableau symétrique, font ici silence pour que le bruit et la gesticulation ne les empêchent d’écouter l’enseignement de Marie sur les Ecritures. Cet accueil repose sur une disponibilité intérieure. Nous notons la présence de Jean qui porte son évangile. Deux anges s’affairent autour de Marie, l’un porte la couronne et l’autre présente la palme réservée aux martyrs. Marie est reconnue comme Reine, martyre et confesseur ! Les quatre anges indiquent qu’elle règne sur tout l’univers.

En conclusion de la visite du retable

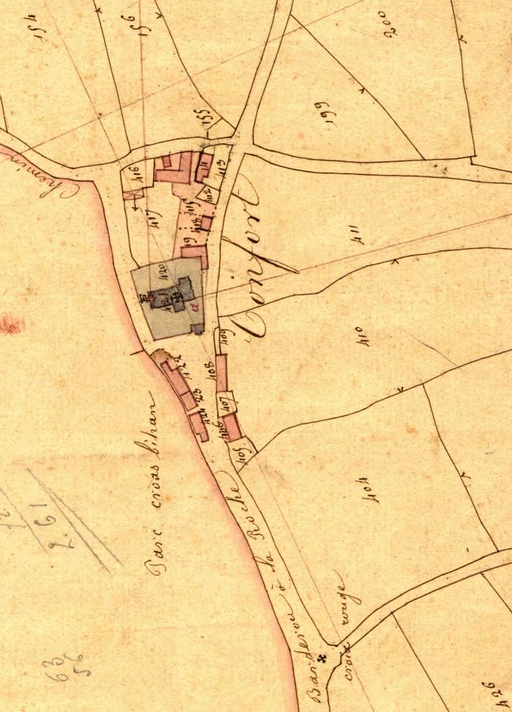

Ce retable traduit une connaissance très intime des Écritures, et de saint Jean en particulier. Il montre la volonté d’un renouveau intérieur et le développement du culte marial auquel la Duchesse Anne était très attachée. Les Chanoines Augustins de La Roche-Derrien qui desservaient cette chapelle, participèrent à ce mouvement de réforme. Ce retable qui a probablement été offert pour l’inauguration de la Chapelle en 1537, constitue un ensemble exceptionnel dont la datation devrait être révisée.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.