Les relations que l’homme entretient avec l’eau sont une des meilleures voies d’accès à la connaissance de ce territoire qui possède une façade maritime sur la Manche, trois sites d’estuaire et un réseau hydrographique important. La thématique de l’eau (en cours de constitution) sera l’un des axes de valorisation du futur PNR Rance Côte d’Émeraude.

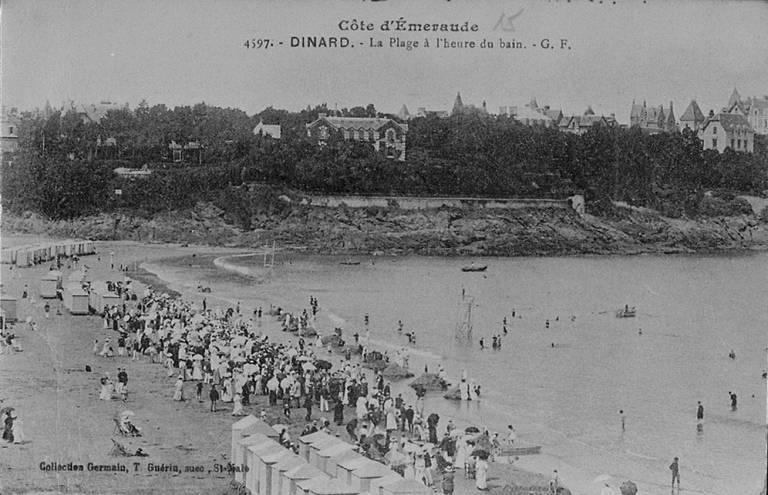

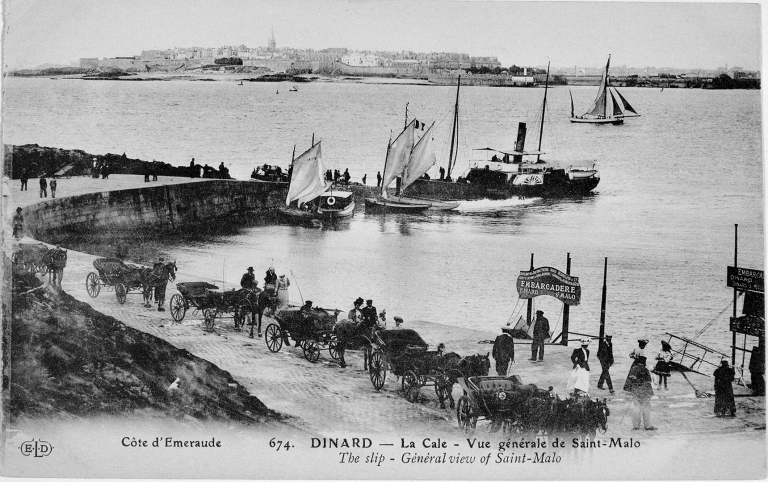

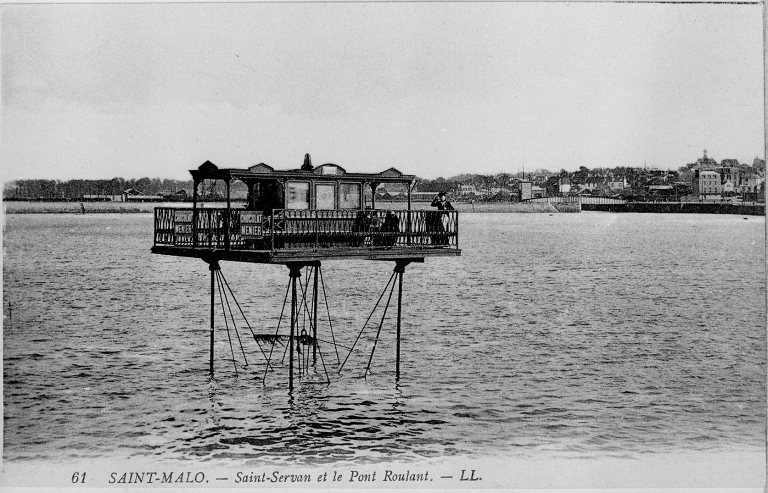

Voyageurs, écrivains sont nombreux à avoir « chanté » la Bretagne. Éveillant la curiosité, Ils sont à l’initiative de nombreux voyages. En 1894 H. et G. Dubouchet ambitionnent, avec zig-zags en Bretagne de servir de guide à ceux qui suivront leurs pas, en leur détaillant « les charmes les plus suaves des champs et des plages, en leur montrant les sites ignorés, les points de vue nouveaux ». La première partie de leur ouvrage agrémenté de plans et de dessins concerne la Vallée de la Rance. Rien de plus normal puisque ceux-ci débarquent au port de Saint-Malo. Ils décriront avec ferveur la vile et ses remparts, mais aussi les hommes « presque tous marchands ou marins », la foule des touristes se pressant sur les bateaux à vapeur, le « Du Guesclin » prêt à partir pour Dinan. Ils évoquent également les bains qui se prennent à toute heure du jour et les cabines qui suivent les baigneurs, avançant et reculant selon la marée. Ils n’oublieront pas l’hommage à Chateaubriand inhumé face à la mer sur le rocher du Grand Bé. De Saint-Servan, située sur la rive droite de la Rance, ils retiendront son aspect différent, « elle n’a point de murailles », « elle s’étend librement sur une colline à pentes douces, mais escarpée du côté de la mer. On n’y trouve guère de constructions antérieures à Louis XIV. (...) La tour du Solidor, reliée au rivage par une chaussée (…) est curieuse à visiter(…). De la plate forme du sémaphore, la vue est très belle. » Des passages à Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac évoquent les quartiers balnéaires naissants. A Cancale, ils s’arrêtent à la Houle, visitent les parcs à huitres. « Ces claires, sortes de petits bassins carrés entourés de terre glaise et de branchages entrelacés, exigent un grand soin et un travail de chaque jour. C’est là que vivent et se développent pendant trois ans les petites huitres. » Ils se sont rendus de Saint-Malo à Dinan par la Rance, sur une petite barque de pêcheur en faisant de nombreuses haltes, huit jours à Saint-Suliac. Leurs regards fourmillent de détails et révèlent de cale en cale, l’identité du territoire : les villages de Rance avec leurs maisons alignées, les chantiers de construction maritime, les moulins à marée, mais aussi des détails de la vie quotidienne, le puits rustique de la Ville-es-Nonais.

Ces regards d’autrefois, mêlés à l’enquête récente du patrimoine de ce territoire, nourrissent notre réflexion d’aujourd’hui. Huit approches nous sont apparues encore d’actualité ou à faire revivre :

- L’eau, la mer : se baigner, du thermalisme aux activités sportives (thermes des villas gallo romaines, établissement de bains et leur typologie variée, l’émergence des stations…)

- Naviguer, embarquer, débarquer, se protéger (ports,cales, quais, digues, chantiers navals et bateaux)

- Traverser, circuler (ponts, viaducs, barrages)

- Utiliser l'énergie hydraulique (moulins à eau, barrages de Rophemel et de la Rance)

- Observer, s’orienter, se défendre (forts, poste d’observation, poste de guet, sémaphores, phares, blockhaus…)

- L’eau essentielle à la vie quotidienne (puits, fontaines, châteaux d’eau, routoirs, lavoirs)

- Les atouts du littoral et de l’estuaire : pêcher, se nourrir (pêcheries, carrelets, parcs a huitres, marais salants)

- La mémoire aux marins et pêcheurs (oratoire, plaque commémorative, chapelle des marins, ex-voto)

Ces différentes approches sur l’eau et les activités humaines de ce territoire regroupent une variété de dossiers dont la synthèse se fera à l’issue de la couverture du périmètre d’étude Rance Côte d’Emeraude.

Photographe à l'Inventaire