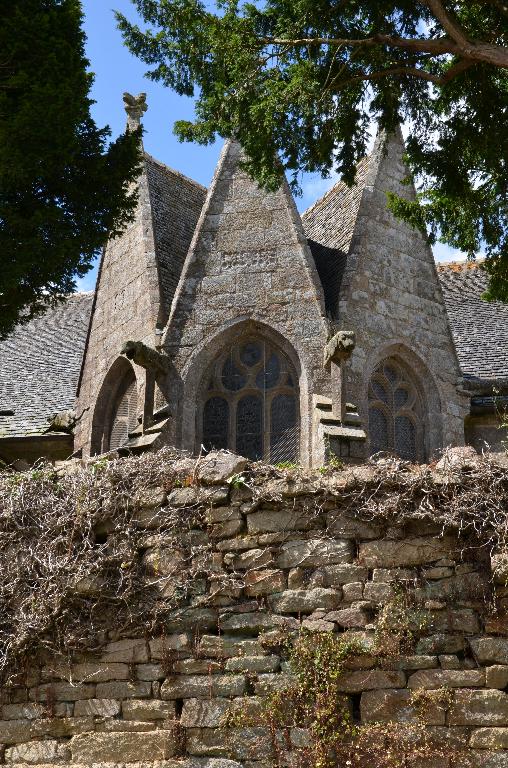

1. Le chevet

Le chevet polygonal à trois pans coupés et fenêtres passantes surmonté de frontons triangulaires est une des caractéristiques principales de l’église de Trémel. Il s’inspire de celui de la chapelle Saint-Nicolas de Plufur. Pour les auteurs de la Bretagne Gothique (2010), le choix de remplacer le classique chevet plat à unique maîtresse-vitre (visible à Plouaret ou Plouzélambre par exemple) par un chevet polygonal résulte de la volonté de mettre en valeur l’iconographie dans les verrières. C’est aussi une manière simple de valoriser le chœur et le maître-autel en le baignant de lumière. A la manière des lucarnes des manoirs qui répondent à la tour abritant l’escalier, les pans du chevet répondent à la tour-clocher. Pour le visiteur, situé au niveau du sol, il en résulte un effet de perspective qui attire nécessairement le regard vers le haut, croisant celui des gargouilles. Fauves, lions, dauphins et chimères forment à Trémel un véritable bestiaire fantastique.

Ici, les trois pans du chevet sont très élancés et sommés d'un fleuron. On soulignera la sobriété des remplages : réseau à trois lancettes pour la baie centrale et réseau à deux lancettes pour les baies latérales utilisant des arcs en plein cintre, soufflet et mouchettes.

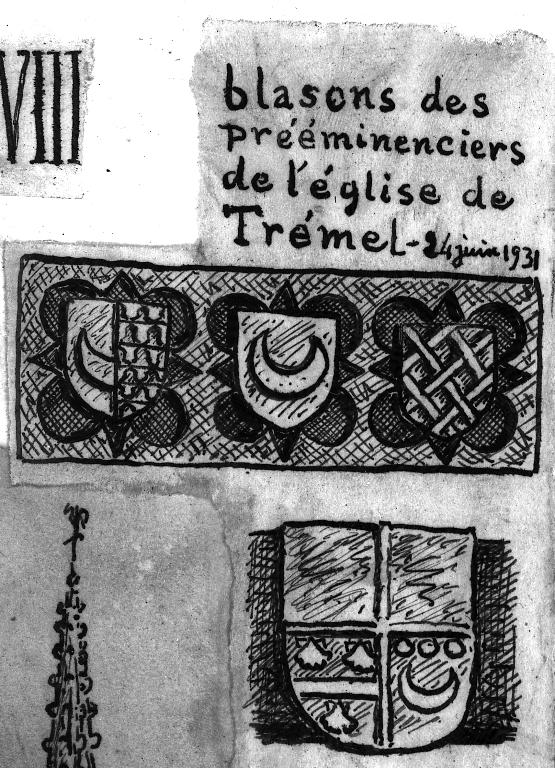

A l’extérieur, chacun des quatre contreforts établis entre chaque pan du chevet supportent un piédroit et une gargouille permettant la canalisation et l’évacuation des eaux pluviales de chaque noue (c’est-à-dire de la ligne de rencontre de deux pans de toiture). Les gargouilles ont une double utilité : fonctionnelle, elles servent de gouttières saillantes devant repousser les eaux pluviales loin des murs et, esthétique : sculpture en forme d’animal fantastique le plus souvent des fauves. Chaque pan du chevet est blasonné du nom des familles des donateurs et prééminenciers.

Selon un aveu de 1704 (déclaration écrite que doit fournir le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession d’un fief) cité par Christophe Amiot, la maîtresse-vitre du chevet représentait à l’origine l’Arbre de Jessé. Elle accueillait en outre les armoiries de Kermerzit et des Toupin. A droite (du côté de l’épitre) se trouvait représenté dans les vitraux la Nativité. Sous la Nativité étaient représentés les seigneurs et dame de Kermerzit "avec leurs écussons et leurs habillements". En toute logique devait être représenté à gauche, la Crucifixion.

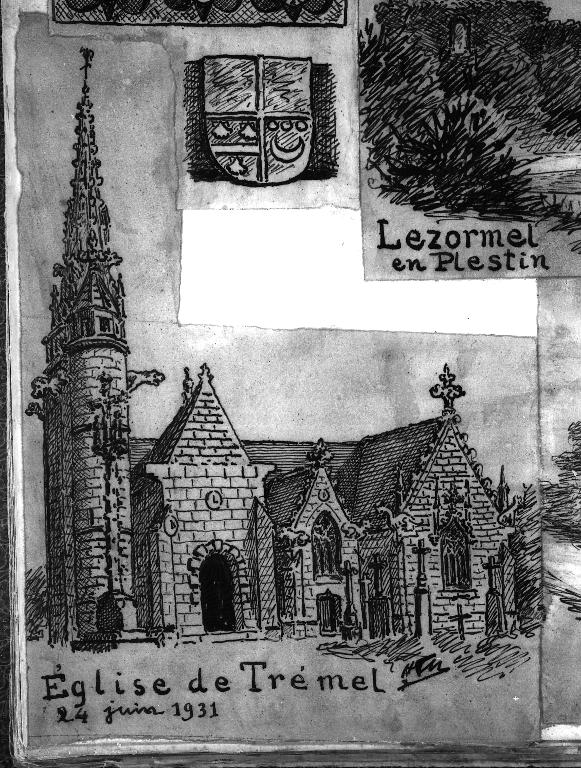

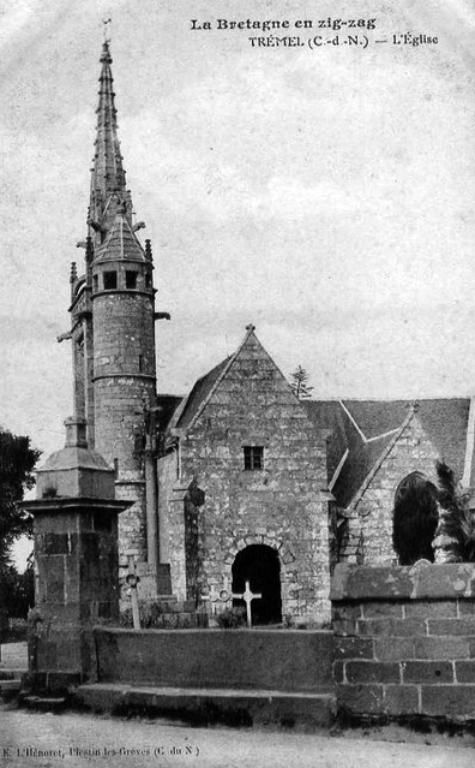

2. La tour-clocher

Orientée vers l’ouest-nord-ouest se dresse une haute tour-clocher à contreforts (en forme de I) surmonté d'une plate-forme bordée d'une balustrade. Sur cette plate-forme repose les trois chambres des cloches (sur deux niveaux) accueillant le beffroi (charpente des cloches) surmonté d’une flèche de plan octogonal en pierre. C’est pour pouvoir faire sonner les cloches depuis le fond de la nef que la plate-forme est percée à l’est de trois fentes pour faire passer les cordes. Afin d’assurer la distribution verticale de l’édifice, une tourelle d’escalier hors-œuvre flanque la tour clocher au sud. De petits jours verticaux permettent l’éclairage de la vis couverte par un dôme pyramidal en pierre. Une porte intermédiaire permettait d’accéder à la tribune.

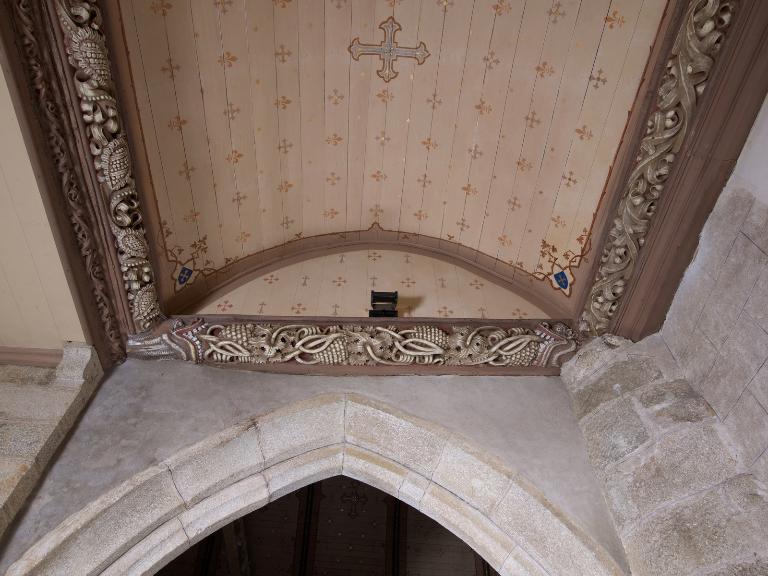

Au rez-de-chaussée, située entre les contreforts de la tour-clocher se trouve le porche ouest (voussures retombants sur des colonnettes). Ornée d’une accolade gothique à choux frisés et fleuron central, la porte est encadrée de deux pinacles. Pour éclairer le bas de la nef, une fenêtre a été percée dans le mur pignon : elle est dotée d’un réseau à deux lancettes. La balustrade à mouchette (évoquant des flammes), les arcs-boutants, les pinacles, les gables (frontons triangulaires) ornés de choux frisés et sommés de fleurons, la flèche ornée de crochets ou encore les gargouilles animent la tour-clocher de l’église de Trémel. Choux frisés, crochets et pinacles font partie des ornementations gothiques : leurs formes s’inspirent de la nature.

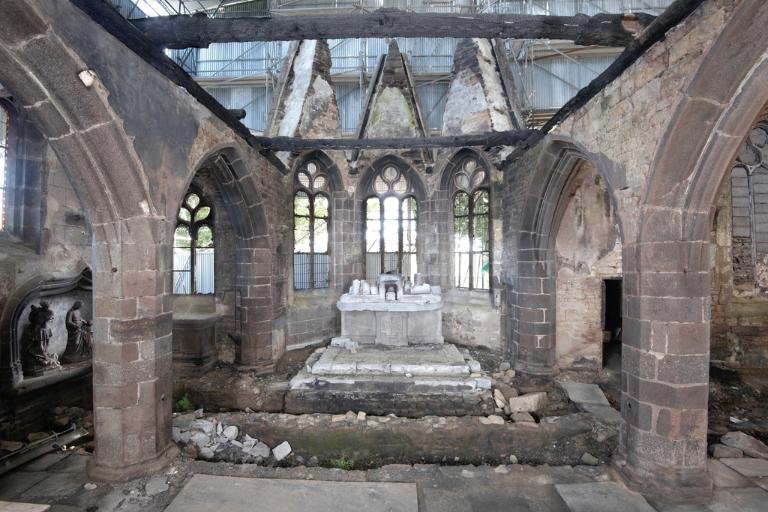

3. Quatre chapelles seigneuriales

Si la chapelle sud - la plus vaste avec 60 m2 - appartient aux seigneurs de Kermerzit et à la famille Jourdain, la chapelle nord, de taille plus modeste, est attachée aux seigneurs de Trébriant et à la famille Le Rouge. Cette chapelle nord est dotée d’une baie à remplage similaire à ceux du chevet. Son autel en pierre a d’ailleurs conservé ses armoiries (un fretté). Chacune des deux chapelles disposent d’un enfeu reconnaissable à son arcade gothique à accolade (niche funéraire où était placé un gisant : c’est à dire une sculpture représentant un personnage couché). Les emplacements de trois autres enfeus ont également pu être déterminés dans l’église : ils correspondent à quatre chapelles seigneuriales.

Par son ornementation plus fournie comparée au chevet polygonal de l’église, la chapelle des Kermerzit se distingue à plusieurs titres : sa mise en œuvre soigné en pierre de taille de grand appareil de granite, son remplage flamboyant souligné d’une accolade, d’un fleuron et de pinacles, ses rampants ornés de choux frisés et ses crossettes sculptées (chevronnières) soulignées chacune d’un pinacle. Paradoxalement, la disparition du retable de la Vierge à l’enfant suite à l’incendie a permis de redécouvrir la fenêtre passante orientale de la chapelle des Kermerzit qui avaient été masqués à la fin du 17e siècle par la construction de la sacristie. La surprise fut également de découvrir une niche crédence à accolade gothique. Cette chapelle témoigne de la richesse de la famille Jourdain, seigneur de Kermerzit qui dispose également dans son manoir de son propre oratoire privé et vraisemblablement d’un logement pour le chapelain.

Au sud de la nef, une petite chapelle était dotée d’un hagioscope permettant de suivre la célébration. Une petite niche crédence surmontée d’une accolade témoigne de l’emplacement à proximité d’un autel. Le bénitier polygonal sur pied semble avoir été déplacé. S’agissait-il de la chapelle de la famille Trémel ?

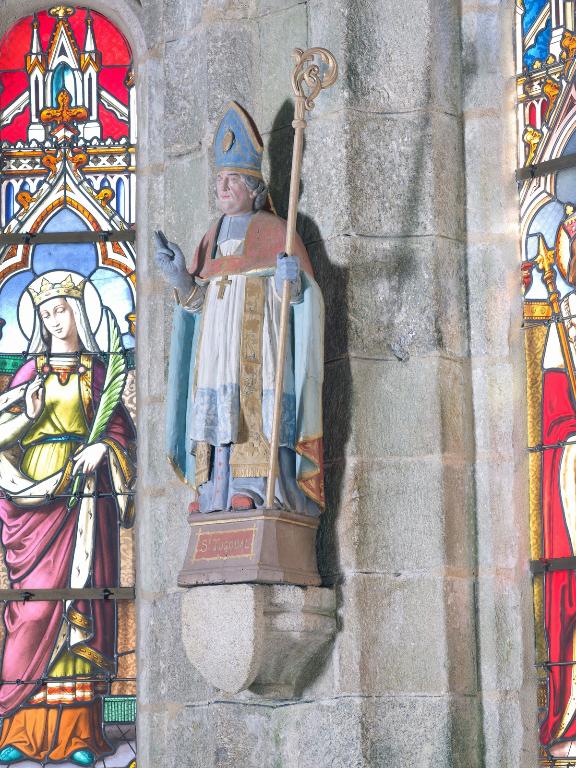

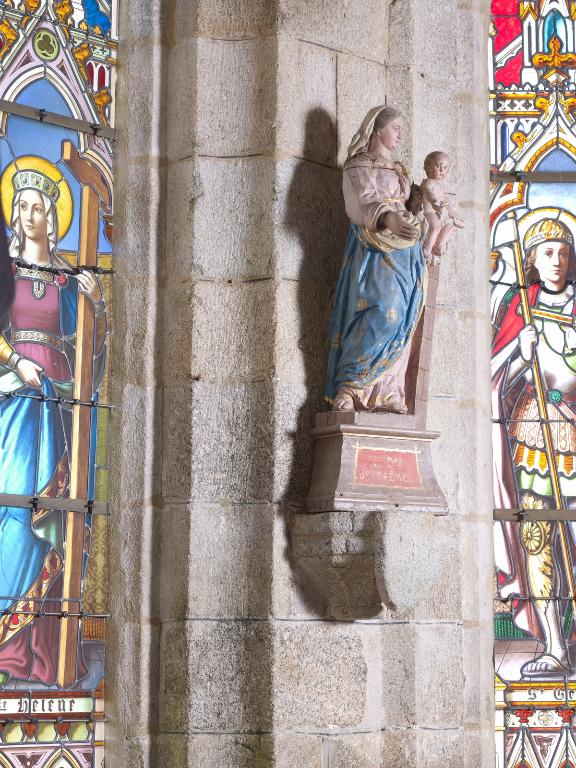

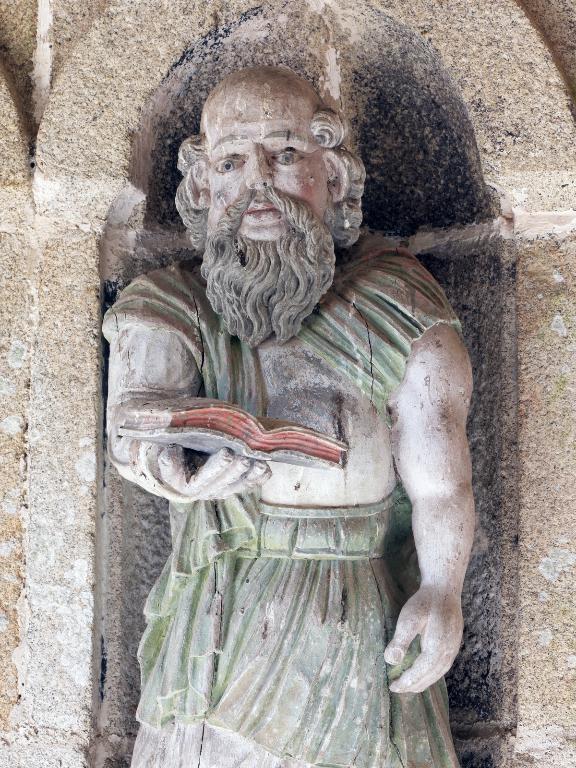

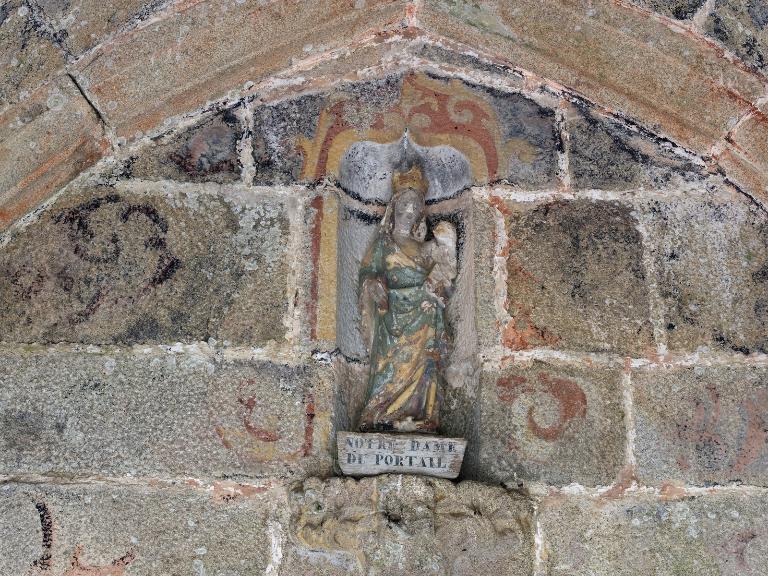

4. Le porche sud

Créé probablement à la fin du 16e siècle, le porche hors-œuvre est plaqué contre la nef et réutilise la porte sud gothique. Il est conçu comme un passage couvert (voûte en pierre sur croisée d’ogive) pour accueillir des bancs latéraux et abriter dans des niches les statues des douze apôtres et de la Vierge à l’enfant (statue en bois polychrome dite la Vierge du portail). Sa porte extérieure est en arc plein cintre à claveaux saillants. Un décor peint est toujours visible sous le porche (traces d’un badigeon rouge).

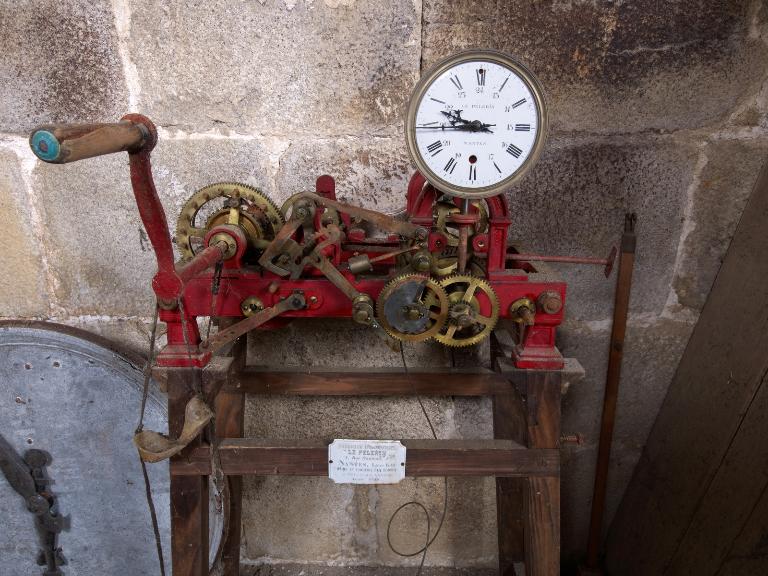

Son étage planchéié éclairé par une petite fenêtre percée au sud servait de secrétairerie et de chartrier pour les registres paroissiaux) fermés par une porte. C'est vraisemblablement dans cette pièce, à l'abri dans un coffre, que l'on conservait les comptes de la fabrique et les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse (ces documents sont désormais conservés aux archives départementales des Côtes-d'Armor). Dans cette pièce se réunissaient les membres du conseil de fabrique pour les délibérations. Grâce au mécénat, les fabriciens assuraient la gestion quotidienne de la trève. Comme à Plouzélambre, le porche de l’église de Trémel a servi de support à un cadran solaire en schiste : celui-ci est daté de 1635. Le cadran porte en sus des armoiries à trois tours de gueules (référence au seigneur de Coëtromarc’h de Trémel ?). C’est dans cette pièce que plus tard sont installées les deux horloges mécaniques (l’une du 18e siècle, l’autre datée de 1922).

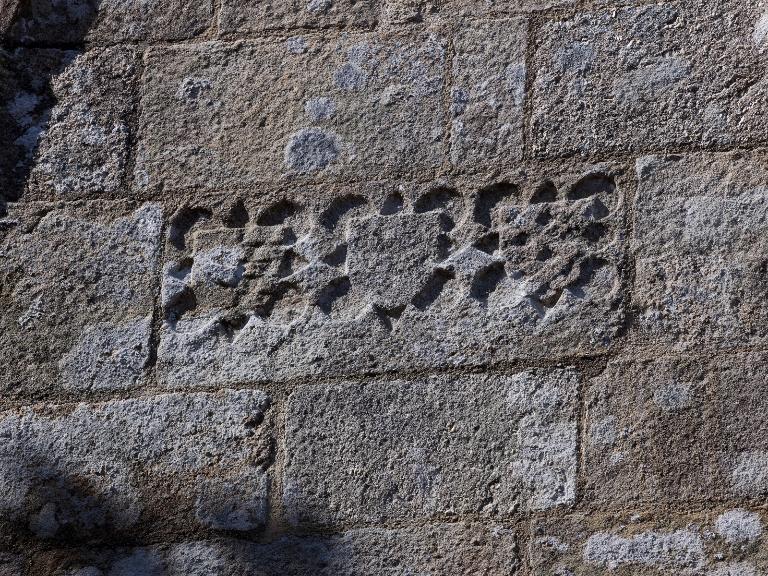

Le sacraire

Dans le cœur, est conservé un magnifique sacraire : il s’agit d’un tabernacle mural pour conserver les hosties consacrées. Doté d’un arc en anse de panier surmonté d’une accolade à choux frisés et fleuron central, il est orné de deux colonnes torses se terminant en pinacle. Son phylactère brisé (portant des caractères gothiques) et ses trois blasons buchés, demeurent malheureusement illisibles. Christian Millet voit dans ce décor des motifs inspirés de la première Renaissance.

Le jubé disparu

La présence d’un jubé à Trémel est attestée par la présence d’un petit escalier à vis aménagé dans un pilier et de sa porte donnant autrefois accès à la tribune placée en encorbellement. C’est pour donner de la lumière au jubé, travail du bois ajouré et de la polychromie, qu’une fenêtre a été aménagée dès l’origine du côté nord de la nef. Cette dernière s’est retrouvée englobé dans l’agrandissement du collatéral nord en 1876. Aujourd’hui, il ne subsiste plus qu’une douzaine de jubés de bois en Bretagne.

Les fonts baptismaux

Au nord, la nef est originellement flanquée d’un bas-côtés à deux travées éclairé par deux fenêtres passantes entre lesquelles se trouve un enfeu : il devait s’agir à l’origine d’une ancienne seigneuriale. C’est dans cette espace, clôturé par une grille, que sont placés les fonts baptismaux constitués d’une cuve sur pied avec couvercle en bois et de fonts datés de 1785 (il porte l’inscription "DEUT SPERET SANTEL" qui signifie "Venez Esprit-Saint"). Le bas-côté a été prolongé en 1876 afin d'englober le bras du transept nord et de créer une nouvelle porte (surmontée d’un oculus).

La charpente

Si la charpente de l’église est datable des années 1500, elle n’était pas pour autant connue du fait de la présente d’un lambris qui en masque les principaux éléments. Étudiée en 2014 à l’aide de caméra endoscopique, elle comprenait cependant 36 fermes (assemblées à tenon et mortaise) rythmées par 6 fermes principales avec entraits sculptés à engoulant.

Les sablières sculptées

Si la charpente de l’église est datable des années 1500, elle n’était pas pour autant connue du fait de la présente d’un lambris qui en masquait les principaux éléments. Étudiée en 2014 à l’aide de caméra endoscopique, elle comprenait 36 fermes (assemblées à tenon et mortaise) rythmées par 6 fermes principales avec entraits sculptés à engoulant. En lien direct avec la maçonnerie, les sablières supportent l’ensemble de la charpente. A Trémel, trois poutres superposées composent la sablière ce qui lui donne une exceptionnelle largeur. Chacune d’entre elle est sculptée en haut relief. Les blochets - également sculptés - participent du calage de la sablière.

Selon Sophie Duhem (Les sablières sculptées en Bretagne, 1998), poinçons et sablières ont été sculptées par trois paires de main durant la première moitié du 16e siècle.

Dans le chœur, le bas-côté sud et les deux chapelles sud, elle voit ainsi l’œuvre de "l’anonyme de Trémel" à la hauteur de ses reliefs exécutés avec une remarquable virtuosité. Rinceaux de vignes portant des grappes, vrilles et feuilles denticulée occupent la partie centrale de la sablière tandis que la partie basse – très étroite, montre une frise de végétaux ponctués de fruits exotiques (des grenades ?).

Dans la chapelle des seigneurs de Kermerzit se retrouvent ruban, têtes humaines et léopards héraldiques portant des armoiries. Les entraits polygonaux de la nef sont sculptés d’engoulant menaçant de grande taille.

Les sablières de la chapelle nord des seigneurs de Trébriant figurent des thèmes plus médiévaux comme une scène représentant un chien tenant dans sa gueule un os, une louve et son petit poursuivi par un cochon sauvage reconnaissable à sa queue en tire-bouchon, du vin (en fait des grappes de raisin) jaillissant d’un tonneau encadré de deux personnages représenté de profil…

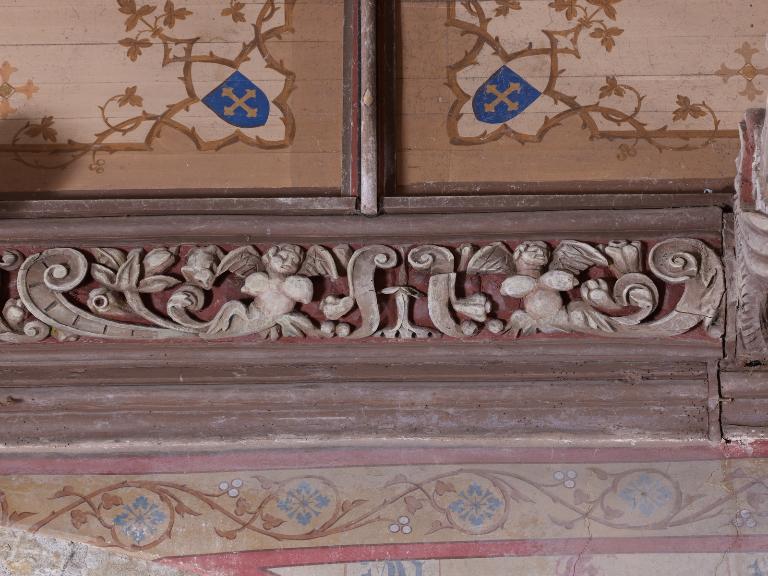

Les sablières situées au fond de la nef ont été exécutées plus tard par un troisième artiste (vers 1540-1550) : des thèmes renaissants sont illustrés par des motifs nouveaux : arabesques, masques, oiseaux, putti et dragons.

La polychromie renforçait le travail des charpentiers-sculpteurs.

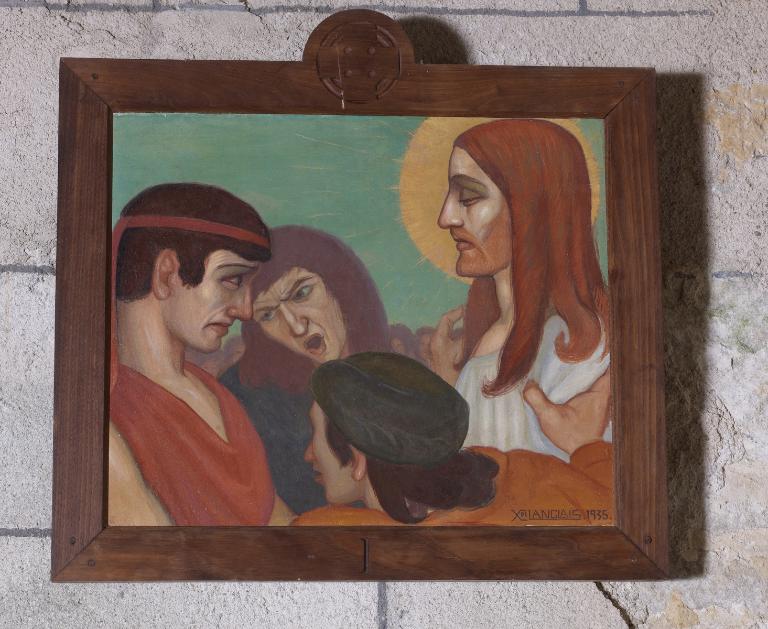

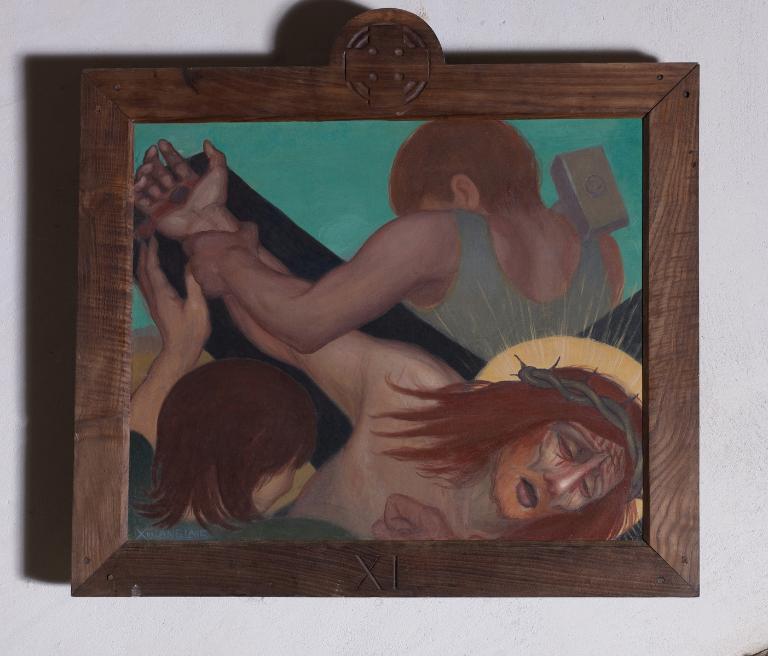

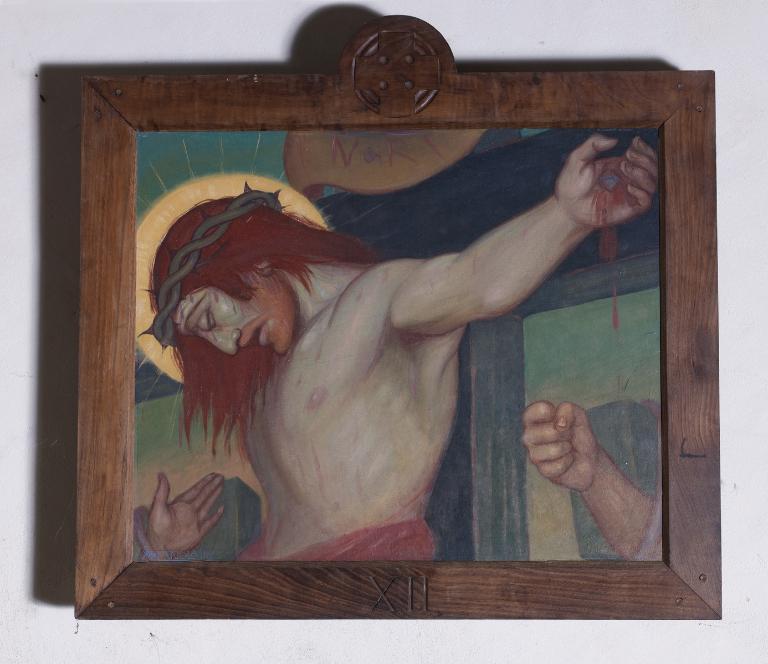

Le Chemin de croix de Xavier de Langlais

Xavier de Langlais (1906-1975) est à la fois connu comme peintre, graveur, écrivain et enseignant aux Beaux-arts de Rennes. Bretonnant, il avait rejoint dans l’entre-deux-guerres des artistes comme Jeanne Malivel (illustratrice), James Bouillé (architecte) et René-Yves Creston (peintre et graveur), tous membres du mouvement des Seiz Breur (les Sept frères en breton). Xavier de Langlais anime bientôt l'Atelier breton d'art chrétien, association créée en 1929 qui regroupent artistes et artisans à la manière des confréries. Xavier de Langlais œuvre à la création d’un art breton renouvelé et se place entre tradition et modernité.

Chrétien convaincu, Xavier de Langlais a peint neuf chemins de croix dont celui de l’église de Trémel de décembre 1934 à juillet 1935 (c’est le quatrième). Cette œuvre composée de quatorze tableaux peints à l’huile sur une toile encollée sur panneau de bois, commémore la Passion du Christ en évoquant quatorze moments particuliers : Jésus est condamné à être crucifié (I), Jésus est chargé de sa croix (II), Jésus s’écroule sous le poids de la croix pour la première fois (III), Jésus rencontre sa mère (IV), Simon de Cyrène (réquisitionné par les soldats romains) aide Jésus à porter sa croix (V), sainte Véronique essuie le visage de Jésus (VI), Jésus tombe pour la deuxième fois (VII), Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent (VIII), Jésus tombe pour la troisième fois (IX), Jésus est dépouillé de ses vêtements (X), Jésus est cloué sur la croix (XI), Jésus meurt sur la croix (XII), Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à sa mère (XIII), Le corps de Jésus est mis au tombeau (XIV). Ce chemin de croix est à la fois expressionniste et feint d’une extrême douceur, celle du visage de la Vierge.

L’aigle-lutrin en bois doré

Datable du 18e siècle, le lutrin de Trémel se composait d’un pied triangulaire posé sur trois pattes de lions : un nœud en forme de lyre (instrument de musique à cordes pincées) supportant un globe terrestre décoré de feuillages sur lequel était posé un aigle éployé (aux ailes étendues) aux serres acérées. Le lutrin permettrait de poser les livres saints pendant les cérémonies. Classé Monuments historiques en 1911, cet objet a disparu lors de l’incendie.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.