A quelques centaines de mètres du village et du port du Lyvet, le hameau de la Ville-es-pois est représentatif du bâti ancien des bords de Rance, par son implantation, son organisation et son accès à la mer.

Un toponyme ancien

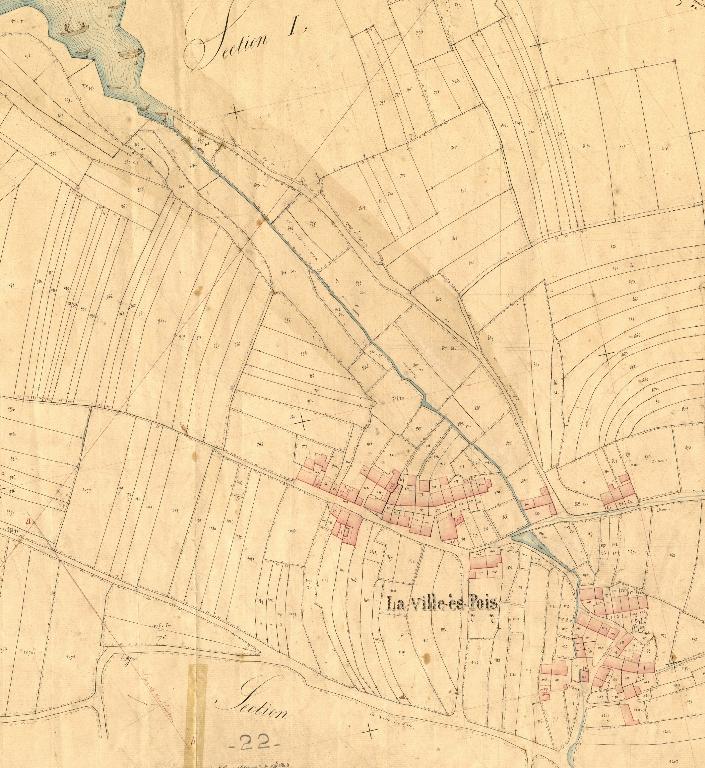

Le toponyme « la Ville » provient du latin villa qui désigne à l'époque gallo romaine un domaine rural. Certains d'entre eux ont donné naissance au Moyen-âge à des agglomérations et villages. Cette appellation fréquente en Haute-Bretagne est souvent associée à un nom de famille ou une qualification, comme la Ville es Nonnais, (la Ville aux Nonnes) dont l'église dépendait de l'abbaye bénédictine de femmes de Saint-Sulpice-la-Forêt. Le terme de « Lavilespoids » (cadastre de 1817) ou de « la Ville-es-Pois » (cadastre de 1844) peut recevoir plusieurs interprétations : une matière gluante et noire, la poix qui servait au calfatage des bateaux ou, un lest tel qu'un poids de métier à tisser. La présence de tisserands est attestée par les archives et par des routoirs encore conservés.

Implantation et organisation communautaire

Le hameau s'organise en deux regroupements significatifs d'habitat de part et d'autre du ruisseau du « Dick » qui alimente un lavoir. A son embouchure une « souille » dans une anse abritée était propice au mouillage de petites embarcations. Il fallait remonter le vallon du Dick pour se rendre à pied sec de la mer au village.

Les maisons alignées les unes aux autres orientées vers le sud tournaient le dos à la Rance. Cette organisation communautaire dans laquelle l'enchainement des cours non fermées, devant les maisons, formait comme une ruelle est encore perceptible et traduit une manière d'habiter propre aux villages de ce territoire.

Une population de laboureurs-tisserands puis de marins

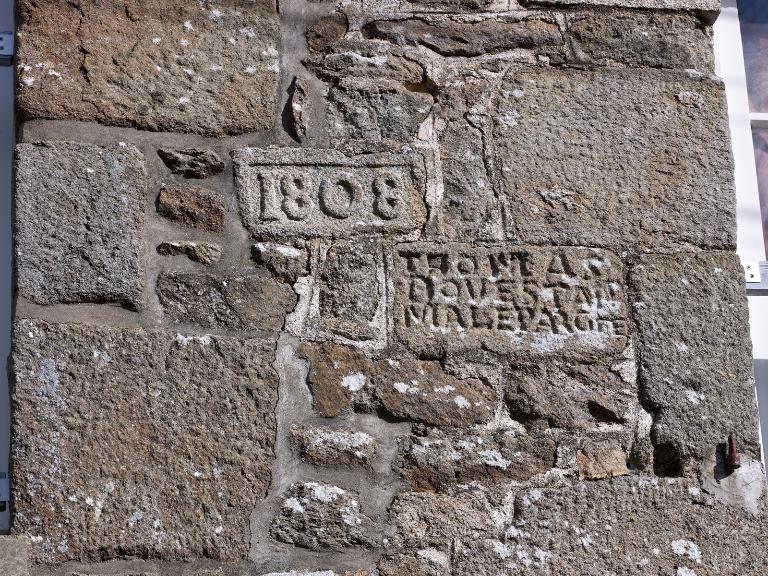

Plusieurs dates (1665, 1724, 1808, 1820, 1844, 1858..) et inscriptions gravées dans la pierre indiquent des périodes d'installation ou de remaniements et traduisent la fierté des habitants, anciennement marchands, tisserands, laboureurs puis marins. Quelques familles de marins sont mentionnées en 1817, comme celle de Gilles Barré, et de Jean Lebret, alors qu'en 1881 lors du recensement de la population, elles sont en forte augmentation, sur les 31 ménages recensés, 16 chefs de famille sont qualifiés de marin ou de marin pensionné.

Quelques maisons caractéristiques

Parmi les maisons du village s'en distinguent trois à perron. Ces logis modestes dont l'escalier extérieur mène à la salle surélevée se retrouvent dans d'autres communes des bords de Rance. A Lehon, elles étaient habitées par des tisserands ayant leur atelier sur la terre battue du rez-de- chaussée.

D'autres habitations, à pièce unique au sol, s'intègrent à des rangées de logis. Celle du couple Boutard Malepargne, comme l'indique l'inscription gravée, est représentative des vieux logis surélevés, au 19e siècle, d'un niveau supplémentaire de grenier. Ces maisons à l'origine plus basses étaient recouvertes de chaume. Un « couvreur de paille » est encore mentionné dans le village au début du 19e siècle.

Enfin, quelques maisons plus grandes, à deux ou trois pièces au sol, comme celle de Pierre Bouétard et son épouse Marie Marie recèlent des informations utiles sur les savoirs faire et la manière d'habiter. Ce logis repris en façade en 1858 est plus ancien. Les premières portes jumelles du rez-de- chaussée, en arc plein cintre, datables de la fin du 16e siècle se devinent toujours, elles ont été modifiées et agrandies. De la même époque la crossette de pignon sculptée d’une tête souriante a été replacée dans l’angle de la façade. La distribution intérieure originelle maintenue en place révèle également une disposition intéressante commune aux anciennes maisons rurales de la Rance maritime. Le mur de refend de la salle, en pierre de taille de granite intègre dans son épaisseur un escalier en vis, une porte et un vaisselier mural. Le jardin arrière de cette maison conserve deux bassins à rouir le chanvre, activité artisanale ancestrale liée au commerce de la toile ou aux équipements des navires, bouts et divers cordages.