La vicomté de la Bellière

La Vieille Vicomté, trêve de la très grande paroisse de Pleudihen, tire son nom de la vicomté de la Bellière dont le manoir du Moyen Âge, propriété privée, est célèbre, selon la légende, pour avoir abrité Thiphaine Raguenel, épouse de Bertrand Duguesclin.

Une trêve de l'ancienne paroisse de Pleudihen

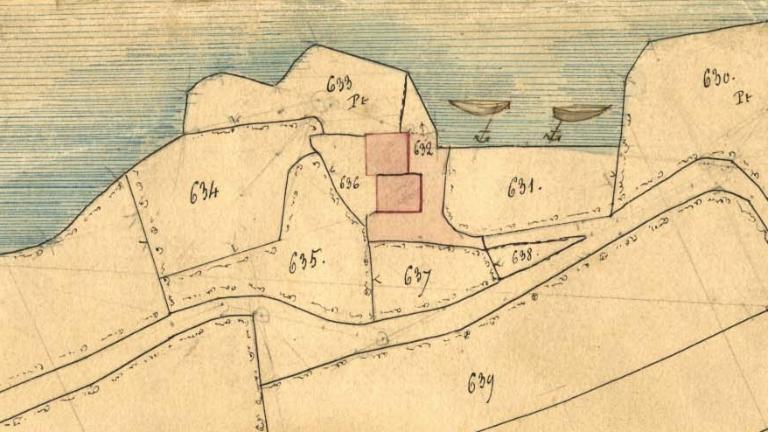

La chapelle placée au devant de la "Grande Aire" pris le vocable en 1773 de Sainte Anne des Airettes. Elle avait été bâtie grâce aux dons de Julien Bouvet, avocat au parlement de Rennes qui y fut inhumé en 1790.. Son plan simple à une seule nef était terminé par un chevet à pans coupés, tel que nous le montre le cadastre ancien. Actuellement une simple croix de granite bénite le 10 février 1904 en remémore l'emplacement.

Le havre de Morgrève

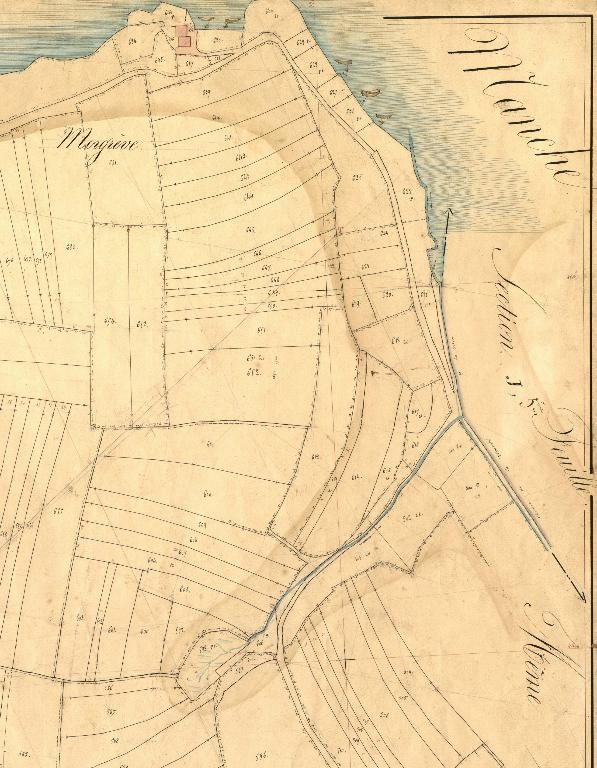

L'accès à la Vicomté, comme pour la plupart des villages de Rance, s'effectuait par voie terrestre mais aussi par la mer comme le rappellent les petites embarcations dessinées, sur le plan de 1844, dans le havre de Morgrève. Il fallait alors monter et suivre le ruisseau de la Vicomté pour se rendre au hameau, éloigné du trait de côte. Hormis la disparition de la chapelle Sainte-Anne des Airettes, le bâti ancien et sa structure linéaire en épi sont parfaitement identifiables. Les nombreuses rangées de maisons qui composent l'écart sont orientées au sud et tournent le dos à la Rance. Chaque logis a sa cour antérieure avec un droit de passage et un jardin arrière. Plusieurs appellations ont été répertoriées pour ces regroupements de bâti : "la Grande Aire", "la Haiche", "la rue Souche", "la Bigottière", "le Chenau", "la Tréhenais", "le Four", "le Clos massé". Plusieurs parcelles recensées dans les états de sections du cadastre napoléonien indiquent des "chanvrils", ancienne culture de chanvre progressivement abandonnée. De même, la "grande Haiche" où "aiche", fil de lin qui servait à faire la chaîne d'une étoffe, désigne un travail tourné anciennement vers l'artisanat de la toile.

Mutation économique et transformation habile de l'habitat

Les recensements de la population au 19e siècle ne font plus apparaître ces vieux métiers, les marchands et tisserands ont progressivement fait place à une population de laboureurs, de marins et d'artisans plus modestes. Cette mutation économique s'est accompagnée d'une transformation de l'habitat. Plusieurs maisons anciennes de la fin du 16e siècle et du début du 17e siècle à deux ou trois pièces au sol sont divisées au 19e siècle. Ainsi de nouvelles ouvertures sont percées, la distribution de la maison est modifiée et un étage supplémentaire de grenier est construit.

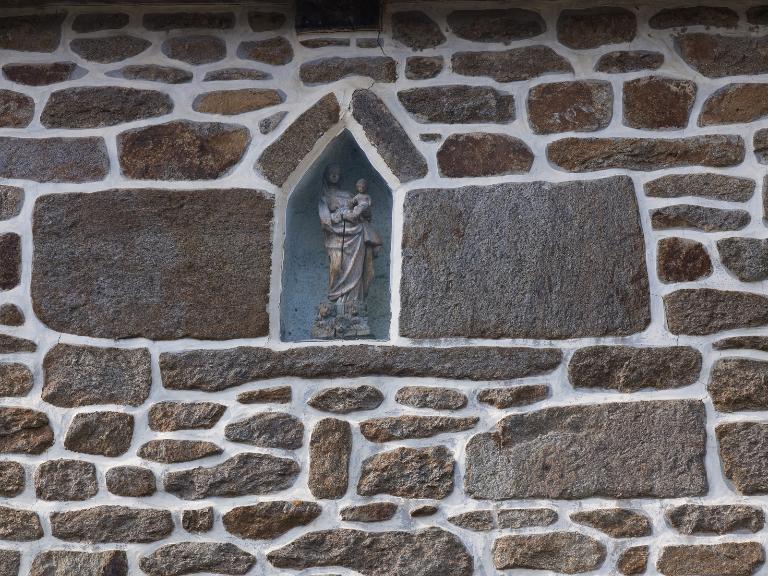

Certaines façades sont recomposées en remployant les plus belles pierres. C'est le cas d'une maison de prêtre, rue de la Rance, dont les linteaux sculptés d'une date 1655, d'un calice et des monogrammes du Christ et de La Vierge sont clairement affichés. La conservation d'une niche avec une statuette de la Vierge à l'enfant du 17e siècle dans cette même maison témoigne de l’attachement des propriétaires à la tradition et à la dévotion à Marie.

Si pour les périodes les plus anciennes, les ouvertures étaient placées en fonction des besoins, au 19e siècle apparaît une volonté nouvelle d'organiser la façade avec harmonie. Plusieurs variantes d'élévations existent avec une, deux ou trois lucarnes qui ponctuent les travées. L'étage éclairé par des fenêtres est rarement habitable et sert de stockage comme l'indique souvent la porte haute qui facilite le chargement et le déchargement des marchandises.

Quelques logis avec escalier extérieur et rez-de-chaussée surélevé dénoncent la présence de caves pour l'entrepôt de marchandises. L'accès à la cave se fait souvent comme pour les périodes anciennes par une porte percé sur le pignon et donnant sur la rue. Enfin des réminiscences du style des ingénieurs du 18e siècle se perçoivent dans nombre de nouvelles maisons, dont les plus belles sont coiffées d'un toit à croupe et de cheminées à épaulement. Les lucarnes incurvées dites en chapeau de gendarme sont désormais un poncif de ce style largement employé sur l’ensemble du territoire Rance Côte d’Emeraude.