La dispersion de l'habitat

- Une centaine de lieux-dits

L'habitat est très dispersé à Plufur avec plus de 100 toponymes (lieux-dits et fermes isolées uniquement). Un hameau se compose le plus souvent d'une à trois exploitations agricoles disposant chacune de dépendances et donnant sur des espaces ouverts ou des voies de passage : chemins ou routes. Pour Georges Minois, "la dispersion de l'habitat rural [à la fin du Moyen-Age] est en effet un trait majeur qui apparaît dans les enquêtes. Cette dispersion se présente sous forme de hameaux d'une dizaine de maisons éloignés de 400 à 500 mètres les uns des autres. Entre ces hameaux, aucune hiérarchie apparente ; le bourg lui-même, là où se trouve l'église paroissiale, n'est pas plus important que les autres, souvent même il l'est moins". Une autre règle importante : "plus on s'éloigne de la côte, plus la population est dispersée : les gros hameaux de 10 à 20 familles du bord de la mer font peu à peu place à des petits groupements de 7 à 8 ménages pour aboutir dans l'intérieur du pays à une moyenne de 3 ou 4". En 1445, 48 maisons sont vides à Plufur (c'est 41 de plus qu'en 1427 !), le duché traverse alors une grave crise démographique liée à de mauvaises récoltes et des épidémies.

- Un vaste réseau de communication

Chemins, gués, passerelles et ponts sont les témoins d’un vaste réseau de communication permettant de relier plus ou moins rapidement un point à un autre en franchissant les cours d’eau. Le chemin rural est une desserte avant tout locale. Les digues des moulins permettent également un franchissement aisé des rivières comme à Kerprigent - Morin. À la fin du 18e siècle et au 19e siècle, les ingénieurs des Ponts et Chaussées ont standardisé les constructions. Le milieu du 19e siècle marque l’amélioration des voies de communication, déclarée cause d’utilité publique : de nombreux ponts sont reconstruits.

L’implantation des bâtiments

Plusieurs facteurs conditionnent l’implantation du bâti :

- l’omniprésence de l’eau : en Bretagne, sa présence partout en abondance a entraîné une grande dispersion de l’habitat rural.

- la protection contre les vents dominants d’ouest (pluvieux) et du nord (froids) grâce au relief. Souvent implantés à mi-pente, les bâtiments d’habitation tournent ainsi le dos au vent ; les fenêtres sont uniquement percées dans la façade sud. Autour des hameaux, le bocage permet d’atténuer l’effet du vent. Dans le Finistère, au climat plus océanique, l’orientation des logis est marquée vers le sud-sud-est alors que dans le Trégor maritime, soumis à des vents de nord-est, ils sont tournés légèrement vers le sud-sud-ouest.

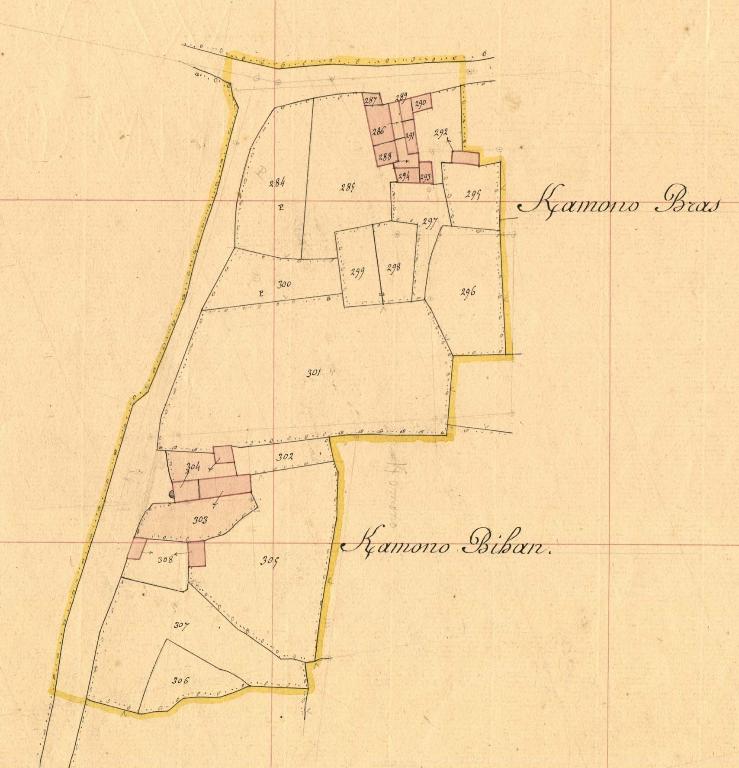

- l’ensoleillement maximum avec une orientation générale des logis vers le sud. Dans le Trégor, les logis de ferme sont le plus souvent orientés vers le sud-sud-est ou le sud-est. Les anciens manoirs, pour des raisons symboliques liées à l’expression du pouvoir seigneurial, contredisent parfois cette logique avec une orientation principale vers l’est ou le nord. Si la très grande majorité des logis de ferme est orientée vers le sud, certains logis dérogent à la règle avec une élévation principale orientée vers l'ouest ou vers l'est comme à Le Merdy (alignement de deux logis) ou à Keramono Braz (alignement de trois logis). Il s'agit le plus souvent à l’origine d'édifices du 16e siècle (caractéristiques : portes moulurée en arc plein cintre, petites fenêtres à linteau en accolade). A Porz Lazou (Porzh Lazo), le logis reconstruit au 19e siècle en deux temps est orienté vers l'est-sud-est, la grange vers le sud-ouest.

- le réseau des chemins et des routes qui conditionne également l’implantation du bâti rural ancien.

- le régime de propriété et le mode de jouissance du sol.

Les différents modes d’exploitation

Le régime de propriété et le mode de jouissance du sol ont pu également avoir un impact sur l’organisation et l’implantation du bâti.

- Le convenant

Le mode d’exploitation est essentiellement la tenure à domaine congéable (la tenure, ce sont les terres accordées par le seigneur aux paysans). Le domanier ou convenancier est propriétaire des bâtiments et des sols exploités (édifices et superfices) mais non du fonds qui appartient au propriétaire foncier, noble ou bourgeois, à qui il verse un loyer. En fin de bail, ce dernier peut congédier le domanier, en lui remboursant la valeur des "édifices et superfices" construits et des biens : arbres fruitiers, haies, fossés et talus, productions agricoles. Dans le Trégor, et plus au sud, la toponymie qui associe le terme "Convenant" à un patronyme révèle que de nombreux convenanciers ont pu racheter leurs terres dès la fin du 18e siècle.

Quasiment toutes les fermes de Plufur (et plus largement du Trégor) sont des "convenants", les autres sont exploitées directement par le propriétaire. Huit lieux-dits de Plufur ont gardé dans leur toponyme le terme "convenant" en référence au mode d'exploitation ancien (Convenant Daniel, Convenant Fustec, Convenant Lan, Convenant Louis, Convenant Luzunvez, Convenant Pléso, Convenant Ty Scol et Convenant Yan Cosque). Dix-sept parcelles gardent dans leur nom le souvenir de ce mode d'exploitation.

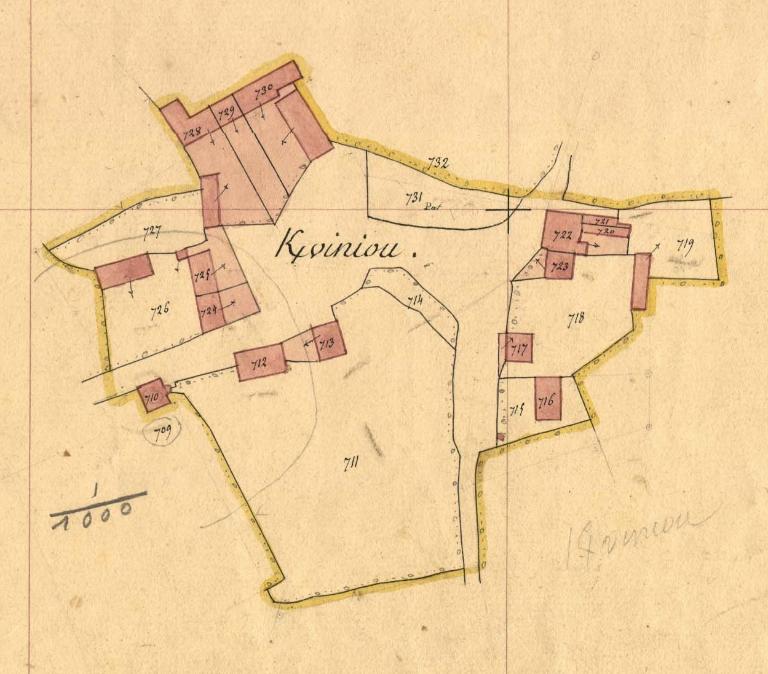

- L'exemple du hameau de Kerviniou dans la frairie de Keranroux : le "Convenant Olivier Le Gall"

Si les fermes de ce hameau ont été recensées et photographiées de manière systématique, aucune n'a été étudiée en détail du fait des modifications importantes subies par les bâtiments au cours de leur longue histoire. Le recensement nous a permis de dénombrer 5 logis anciens dont l'un, orienté vers l'est, porte les inscriptions et millésime suivants : "F :CONNAN / SA FEMME / EN 1754". Selon la base de données Généarmor disponible sur le site internet des Archives départementales des Côtes-d'Armor, Françoise Conan a épousé Prigent Guéguen en 1716 à Plufur. S'agit-il de la même personne ?

Des archives du 18e siècle - conservées par Patrick Le Guern de Ploumilliau - nous ont permis de reconstituer une partie de l'histoire de ce lieu-dit. Il s'agit de "mesurages" (inventaires des biens) et de "prisages" (évaluations des biens) liés au "domaine congéable".

Au milieu du 18e siècle, le hameau de Kerviniou est également connu sous le toponyme de "Convenant Olivier Le Gall", du nom de l'agriculteur qui exploitait les terres à la fin du 17e siècle. Le dénommé Olivier Le Gall (né en 1638) a épousé Louise Le Moal en 1660 puis en seconde noce Antoinette Scornet en 1706. Le domanier ou convenancier – ici Olivier Le Gall - est propriétaire des bâtiments construits par lui et des sols exploités (édifices et superfices) mais non du fonds qui appartient au propriétaire, ici noble, la famille Le Gualès, à qui il verse un loyer.

Le plus souvent le bail était signé pour 9 ans avec versement d'une rente convenancière chaque année à la Saint-Michel. Dans le cas présent, cette rente était composée en 1780 de "12 quartiers de froment, mesure de Morlaix, bon bleds sur net loyal et marchand rendibles en grenier sous les trois lieues, trois livres en argent et les 3 corvées ordinaires suivant le dit usement de rente convenancière et domanéalle [domaniale]".

En 1756, le convenant se composait de 4 logis, de plusieurs dépendances : "écurie", "crèches à vaches", "soue à cochons", "chambre sur terre" (un ancien logis ?), "four en commun", "maison à four", "doué à rouir" dans Prat ar Feunteun (routoir ou bassin), de jardins fruitiers, de bois et de terres.

Les terres de Kerviniou appartiennent :

- en avril 1742, à dame Marie Jeanne Huon, compagne de Jacques Louis Le Gualès, écuyer, désigné comme "seigneur dudit lieu", demeurant en son hôtel de ville de Morlaix, rue de Vigne, paroisse de Sainte-Melaine.

Les domaniers ou convenanciers sont :

- Laurent Le Gall (70 ans en 1742) : né en 1672, c'est le fils de Olivier Le Gall et de Louise Le Moal ;

- Pierre Le Gall (58 ans) : né en 1684, c'est le fils de Olivier Le Gall et de Louise Le Moal. Il a épousé Louise Le Gars en 1716 et en seconde noce Françoise Tual en 1725 ;

- Vincent Callarec (époux de Jeanne Le Cosquer) ;

- René Le Bourhis (mort en 1771 à Plufur) ;

- Herppé (?) et Anne Cloarec, sa femme.

- en mars 1756 à Alain Louis Le Gualès, seigneur de Lanzéon et de Kervézec en Garlan. Mineur (c'est à dire qu'il a moins de 25 ans), il est "autorisé" de monsieur de Rumedon, son curateur alias Joseph Marie Carluer de Rumedon et de Kersenant en Ploumilliau.

Né en 1733 à Perros-Guirec, capitaine des gardes côtes de la compagnie de Lanmeur, Alain Louis Le Gualès s'est notamment illustré lors du combat de Saint-Cast en 1758. En 1762, il s'est marié à Marie-Jeanne Guillotou de Kerdu (1744-1784). Alain Louis Le Gualès est mort au château de Kervézec en 1806.

En fin de bail, le propriétaire peut congédier le domanier, en lui remboursant la valeur des "édifices et superfices" construits et des biens : arbres fruitiers, haies, fossés et talus, productions agricoles. Alain Louis Le Gualès est ainsi "demandeur en congément contre Pierre Le Gall" ce qui est "matérialisé" par un "acte de mesurage, arpentage et prisage de la totalité des droits convenanciers et superficiels du Convenant Olivier Le Gall" daté de mars 1756. La rédaction du congément a duré 5 jours pour un montant total de 2852 livres, 13 sols et 3 deniers.

Les domaniers ou convenanciers sont :

- Pierre Le Gall (72 ans) ;

- Rolland Quesseveur (46 ans), le "beau-fils" : né en 1710, c'est le fils de Pierre Quesseveur et de Françoise Courtois. Il a épousé Louise Le Gall en 1736 (née en 1719, c'est la fille de Pierre Le Gall et de Louise Le Gars) ;

- Laurent Le Disez (?).

En 1780, le convenancier se nomme Joseph Le Calvez. Présenté comme "honorable homme", il est "marchand et ménager" à Louargat. C'est son fils, Jean Le Calvez, qui signe l’acte, son père ne pouvant signer "à cause de son aveuglement, caducité et vieillesse". La ferme est décrite comme "un lieu et convenant à étage roturier nommé Kerviniou".

Cet ensemble bâti ancien, à la fois résidence (3 maisons sont dénombrées sur le cadastre de 1816) et exploitation agricole a changé de main au début du 19e siècle passant de la noblesse à la bourgeoisie. Vendu comme bien national, il appartient désormais à Pierre Morvan, notaire à Ploumilliau.

- La métairie

La métairie est une exploitation agricole dépendant d’un manoir dont l’exploitation est confiée à un métayer, exempté d’impôt ou non ; souvent isolée, la métairie peut se détacher des autres fermes par des caractéristiques architecturales.

- La quévaise

La quévaise était le mode d’exploitation des terres dépendant des abbayes cisterciennes de Bégard et du Relecq. Sous forme de petites unités agricoles regroupées en hameaux, les terres, louées, sont exploitées en commun, à l’exception d’un courtil (jardin) et d’un demi-hectare directement rattaché à chaque ferme - une vingtaine à Plufur. C'est un système d'exploitation hérité du Haut Moyen Âge qui favorise les défrichements et la mise en valeur de terres difficiles comme ici, près de landes et de terres incultes situés notamment au sud de la paroisse.

Les communs des villages ou "terres vaines et vagues" représentent presque un tiers de la surface agricole à la fin du 18e siècle ; considérées comme appartenant aux seigneurs, ces terres sont redistribuées aux paysans après la Révolution. A la Révolution, de nombreux domaines, manoirs et métairies nobles sont vendus comme bien nationaux.

- La vente des biens nationaux et ses conséquences

Vers 1789, selon Léon Dubreuil (La Vente des biens nationaux dans le département des Côtes-du-Nord 1790-1830), les nobles détiennent 65 % des terres de l'évêché de Tréguier, les bourgeois (urbains ou ruraux) 15 % et les paysans 20 %. La vente des biens nationaux à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle a cependant permis la mise en place de la propriété rurale des citadins. Selon Michel Henry (La propriété des citadins dans le Trégor. In Norois. n°59, 1968. p. 387-400.), l'emprise rurale des citadins est moins forte dans le pays de Lannion que dans celui de Tréguier : petites et moyennes propriétés y dominent malgré la présence de grandes propriétés détenues par des nobles citadins. Les propriétaires demeurant à Paris ont plus de terres que ceux de Lannion, Tréguier et Perros-Guirec réunis. Il s'agit soit de "propriétés de villégiature" soit de "propriétés rurales fossiles". La propriété rurale des citadins est une survivance du début du 19e siècle.

Plus de 60 % des exploitations agricoles ont cependant moins de 10 hectares en 1960.

Maisons et fermes

- Le recensement des éléments bâtis

Sur les 170 fermes recensées sur le territoire de la commune de Plufur, 65 fermes sont antérieures au 19e siècle. Ces logis de ferme ont souvent été remaniés au fil du temps, voire en partie reconstruits au 19e siècle.

- L'importance du bâti ancien

Les logis anciens (antérieurs à la Révolution) montrent une forte adaptation du bâti à la morphologie du terrain et aux limites cadastrales. A Plufur, une vingtaine de logis datés du 16e siècle ont été recensés à Guern ar Hastel - Bourdoulous (voir notice individuelle / le logis moderne est daté 1848), Le Merdy (voir notice individuelle), Kerfubu Vras, Le Christ, Lescomarc'h, Lusunvez, Manac'hty, Roc'h ar C'hed et Kerhoant.

L'environnement immédiat des ensembles bâtis anciens a été relativement bien préservé. Peu de bâtiments témoignent cependant encore d'un "habitat mixte" associant sous le même toit hommes et bétails en rez-de-chaussée et récoltes dans le grenier logé dans un comble (Le Merdy, logis nord ; Fifac'h ? ; Lestéo ?) ; dans ce cas, un mur de refend en pierre ou une cloison en bois séparait les hommes des animaux.

La mise en œuvre, la forme des ouvertures ou des cheminées, la distribution intérieure (asymétrique ou régulière), l'escalier (extérieur ou intérieur, en vis ou rampe sur rampe, en pierre ou en bois), la présence d'équipements de confort (saloir mural, vaisselier, évier, fenêtre à coussièges ou latrines) et l'éventuelle ornementation, permettent de dater ces bâtiments.

Certains éléments bâtis comportent des millésimes comme à Lesten ar Vot : puits de 1680 et dépendance (ancien fournil ?) de 1691, Costiou (Kostiou), logis daté de 1656 (on retrouve notamment l'emplacement du saloir mural et une porte en arc plein cintre à l'est), Lestéo, avancée du logis datée 1659 et fenêtre de la dépendance arrière datée 1790, Keramono Braz, porte ouest en arc plein cintre datée 1701. A Penn an Nec'h Izelan, une porte en arc plein cintre est datée 1638 et porte un monogramme du Christ (IHS) mais cette dernière a été déplacée et remployée. Dans le bourg, le presbytère porte sur une des souches de cheminée le millésime 1726. Au n° 1 place Jean Moulin, la maison est datée 1727 mais certains éléments architectoniques sont datables du 16e siècle.

Au lieu-dit Lesten ar Vot, l'alignement de deux logis (voir notice individuelle) mérite d'être signalé : l'un des deux logis date des années 1660-1680 (porte nord en arc plein cintre à clé en T), le second semble dater de la fin du 17e siècle ou du 18e siècle (la pente du toit visible au niveau du pignon a été adoucie). Ces deux logis ont pour particularité de reprendre des éléments du 16e siècle : baie à appui et linteau en accolade, baies chanfreinées en cavet à griffes, linteaux de porte à accolade... Ces éléments et décors attestent d'une reconstruction.

Dans le hameau de Kerabalen (Kermabalan), un ancien logis porte les inscriptions suivantes : "F:P:M:I:LE / BOT.1783" et "F:F:M:I:LEBO/17/53". Un autre logis - de type ternaire à cinq travées - est daté par millésime de 1869.

- Le logis : aménagements intérieurs caractéristiques

Dans les logis anciens, souvent nommés ti kozh par les habitants, la "vieille maison", le mobilier d’attache permet de répartir les fonctions à l’intérieur de l'unique salle commune :

- dans certains cas (logis dit "mixte") : accueillir du bétail (auge et cloison en bois permettant de diviser l'espace),

- conserver de la viande, en l'occurrence du lard dans une cuve en pierre servant de saloir dit charnell, kelorn ou encore quelorn,

- conserver d'autres denrées et des liquides dans des niches (orbes) : pot à sel, pot de lait, jarre à eau, bouteilles de cidre ou de vin, pot à tabac...

- suspendre des denrées : notamment des viandes et charcuteries (andouilles notamment) pour les fumer,

- conserver le pain grâce à la planche à pain (stal ar bara) suspendue aux poutres du plafond,

- accrocher les cuillères sur le porte-cuillère suspendu à une poutre au-dessus de la table,

- stocker du bois ou des fagots dans des niches près de la cheminée,

- cuire et réchauffer la nourriture dans la cheminée grâce à la crémaillère et au trépied, se réchauffer et s’éclairer le soir venu ! (la cuisinière remplace définitivement la cheminée au 20e siècle.

- s’éclairer grâce à une bougie ou une lampe à huile posée dans une niche à lumière,

- maintenir au chaud les plats dans une niche de la cheminée ou sur un "potager" ou fourneau de pierre (ce dispositif se situe généralement sous la fenêtre),

- conserver les braises pour le lendemain dans la niche à braise de la cheminée,

- stocker de la vaisselle dans le vaisselier mural ou orbe : c'est une sorte d'armoire murale encastrée,

- ranger les ustensiles de cuisine,

- ranger le vase de nuit dans une niche située près du lit-clos,

- manger : le kuzh taol, littéralement le cache-table. Cette avancée permet d'accueillir la table, les bancs et (ou) les chaises... voire plus. La table est placée perpendiculairement à la fenêtre pour recevoir le maximum de lumière.

- dormir : le kuzh gwele, littéralement le cache-lit, retrait dans le mur qui permet d'accueillir le lit-clos,

- enfin, affirmer son statut social aux visiteurs par l'ornementation de la cheminée : chaque élément de la cheminée pouvait recevoir un décor : linteau, piédroit, corbeaux, corniche.

- Un mobilier commun aux logis des 17e et 18e siècles

- une table,

- un banc ou un banc-coffre,

- un ou plusieurs lit-clos ou semi-clos,

- une huche ou un à grains voire les deux,

- une armoire, un buffet-vaisselier chez les paysans aisés.

- Les cheminées

Linteaux et corbelets de cheminées sont le plus souvent en granite, quelquefois en bois (motifs géométriques des corbeaux de la cheminée de l'étage à Lesten ar Vot) et plus rarement en schiste. Des niches sont souvent aménagées de part et d'autre de la cheminée ou dans le contrecœur (mur de fond).

- Le kuzh gwele

Dans les maisons anciennes comme à Le Christ, Guern ar Hastel - Bourdoulous, Kerhoant, Lestéo, Lesten ar Vot, Lescomarc'h, Le Merdy (logis sud), Fifac'h (logis déclassé), Kerabalen Braz (fournil) on trouve souvent sur les murs gouttereaux une niche ou alcôve désignée comme le guzh gwele en breton, littéralement le cache-lit. Elle était destinée à recevoir le lit-clos. Ce dispositif est aménagé près de la cheminée, soit dans l'épaisseur du mur de la salle, soit en léger décrochement dans le mur postérieur (le plus souvent donc au nord, mur dépourvu de fenêtre). Cette alcôve mesure entre 150 et 180 cm de longueur pour une profondeur variant entre 20 et 60 cm. On parle également d'appentis arrière pour désigner le décrochement dans le mur postérieur en raison de son toit à une seule pente couvert quelquefois en dalle de granite (Le Christ, Gwazhorgen). Il s'agit d'un détail architectonique fréquent pour les édifices du 17e siècle et de la première moitié du 18e siècle dans le Trégor (et plus généralement en Basse-Bretagne). Il ne faut pas confondre le guzh gwele, espace intérieur destiné à recevoir le lit-clos avec le kuzh taol, avancée, qui signifie "cache table".

- La porte arrière

Plufur compte de nombreux logis indépendants avec portes avant et arrière. Cette porte arrière - souvent associée à un saloir mural, à un placard mural ou à une pierre à saler et à un jour, a été observée dans la majorité des constructions du 17e siècle voire du 18e siècle jusque dans certains logis des années 1820-1840. L’usage de cette porte arrière, tournée vers le nord, le plus souvent vers le potager ou la basse-cour peut être associé à celle de notre cellier ou "réfrigérateur". C'est une porte de service - privée, que l'on n'utilise que pour des activités liées à la vie de la ferme (puiser de l'eau, donner à manger ou à boire aux animaux...) et à la vie quotidienne (satisfaire aux besoins naturels). Ces portes sont aujourd'hui le plus souvent murées.

- Les plafonds : plancher doublé d'un hourdis de quenouilles ou simple plancher de bois

- Les aménagements extérieurs du logis

- abriter une statue de saint ou de la Vierge pour l'honorer et protéger le foyer et ses occupants,

- protéger la maison par un monogramme du Christ (19e siècle), le plus souvent situé sur une pierre d'angle,

- accueillir le chien de la ferme : toul ar c'hi, littéralement le "trou du chien" ou la niche peut être aménagée dans l'épaisseur du mur du logis ou d'une dépendance située près de l'entrée de la cour,

- accueillir et favoriser l’implantation de pigeons grâce à des trous de boulin,

- attacher la bride des animaux : chevaux ou bétail à cornes, par une pierre plate percée d'un trou et engagé dans l'épaisseur du mur,

- monter et accéder à l'étage en empruntant un escalier extérieur et le pondalez. L’escalier était quelques fois couvert par un auvent.

- Les latrines

Les latrines se présentent sous quatre formes principales :

- le pot de chambre ou de nuit que l'on vide manuellement (dans la majorité des cas),

- les latrines aménagées dans l’épaisseur du mur, dont le conduit en pierre donne sur le parement extérieur ou dans une fosse située à la base du mur,

- les latrines à conduit maçonné extérieure (Kergoz à Le Vieux-Marché)

- les latrines en encorbellement dont la forme rappelle les bretèches médiévales (répandues dans le secteur de Plouaret) : elles sont souvent associées à la tour d’escalier ou disposé contre le pignon est (pour les odeurs). Dans les maisons à étage, la chambre peut être équipée d’un lave-mains prenant parfois la forme d’un petit vaisselier mural (Kerdudavel à Trémel). Cet équipement est souvent situé à proximité des latrines.

Typologies observées

- Les logis à avant-corps latéral dites "maisons à avancée"

Les maisons à avancée font partie de la catégorie des logis sans cohabitation avec le bétail : elles sont caractéristiques de la partie nord-ouest de la Bretagne. L'avant-corps latéral se situe le plus souvent sur l'élévation principale orientée vers le sud, côté cheminée : il s'agit d'avancées à pignon et étage. Le kuzh taol (Trégor) "cache table", avans taol ou apothis taol, "avancée de la table" (apoteiz, appentis dans le Haut-Léon) désigne l'espace intérieur destiné à accueillir la table et les bancs. Cette avancée permet un gain de place à proximité de la cheminée.

Cette distribution particulière se développe à partir du 17e siècle jusqu'aux années 1820-1830 : on peut l'observer à Lestéo (1659), au moulin à eau de Saint-Nicolas (1824), à Lanrigué (millésime et inscription : "F:F/PAR PH:LE / BOURHIS: 1826". A Trémel, commune limitrophe de Plufur existent d'autres exemplaires comme à Keranlay (1633), Kerdudavel (1643), Louc'h (logis à avancée centrale datable du 17e siècle) et Convenant Prat (logis en rez-de-chaussée datable des années 1660-1680). Les maisons à avancée les plus soignées portent souvent un millésime.

Ces constructions témoignent de l’aisance financière de leurs commanditaires : laboureurs, paysans propriétaires souvent "notables", marchands ou prêtres mais aussi d'une véritable mode. Dans les zones de production toilière, l’avancée peut être l'espace réservé au métier à tisser. Dans les foyers plus modestes, les maisons à avancée sont dépourvues d'étage.

- Les logis de type ternaire

A partir de la fin du 18e siècle (années 1780-1790) et surtout au 19e siècle (1810-1860), sous l’effet des modes urbaines, sont élevés de grands logis de ferme à élévation ordonnancée de type ternaire. Ils peuvent comporter des jours latéraux supplémentaires destinés à donner de la lumière et à ventiler l'arrière des lit-clos soumis à la condensation. Cette famille de logis se caractérise par l'emploi de linteau en arc segmentaire voire en plate-bande et dans certains cas d'un arc de décharge en pierre debout inséré au dessus des linteaux. Cet arc de décharge n'a aucune fonction structurelle. A la même période, on trouve aussi des logis de ferme en rez-de-chaussée.

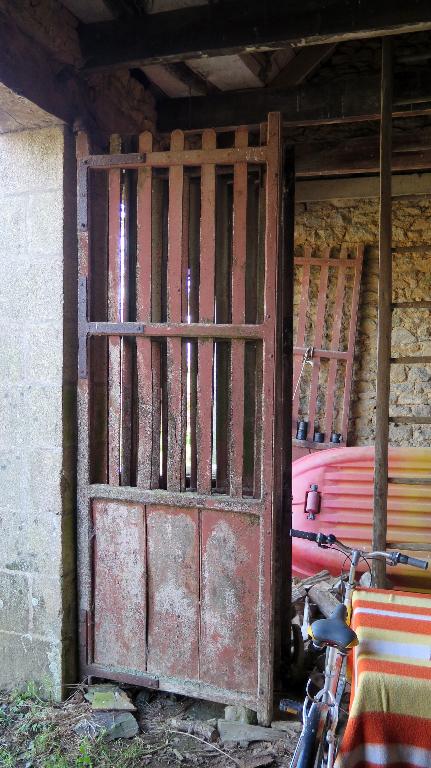

Ces logis sont structurés autour d'une cour close par un mur et cernés par d'importantes dépendances agricoles : étables (souvent dans l'alignement du logis), écuries, granges, fournils, soues à cochon et remises, aujourd'hui souvent désaffectées. Certains logis disposent d'un appentis arrière servant de cellier ou de réserve. Des piliers marquent l'entrée de la cour. Il a été observé des traces de portes piétonnes anciennes associées à une porte charretière détruites au 19e siècle ou au 20e siècle pour laisser passer des charrois de plus en plus imposants puis les véhicules à moteur.

Le nombre important de fermes reconstruites entre 1780 et 1830 atteste d’un enrichissement précoce de la paysannerie, antérieur à la révolution agricole de la seconde moitié du 19e siècle qui accélère la normalisation de l'habitat. Souvent proches de leur état initial, ces logis ou ces dépendances nous amènent à nous interroger sur les nouveaux usages de ces bâtiments.

- logis à trois travées : au lieu-dit Ar Run, le logis a été reconstruit en 1870. A Kerfubu Braz, le logis en rez-de-chaussée est daté de 1882.

- logis à cinq travées : le logis de Run ar Manac'h Braz porte le millésime 1842 et l'inscription "FRC GEFFROY ET M MEVIZIEN".

- logis à cinq travées et corniche en pierre de taille de granite : le logis de la ferme de Croaz Berr a été construit en 1868 pour Toussaint-Marie GUILLOU époux d'Annette SILLAU (idem pour Ty All Croas Ber). Ils sont les parents de Marie Perrine GUILLOU épouse MEURIC.

A Kerabalen, un logis de ferme est daté 1869.

Au lieu-dit Guibel, le logis de la ferme porte l'inscription et le millésime suivants : "F:F:P: François LE JEAN époux de Marie Louise GARION l'an 1872".

A Lesten ar Vot, le logis neuf porte l'inscription et le millésime suivants : "BOT 1873".

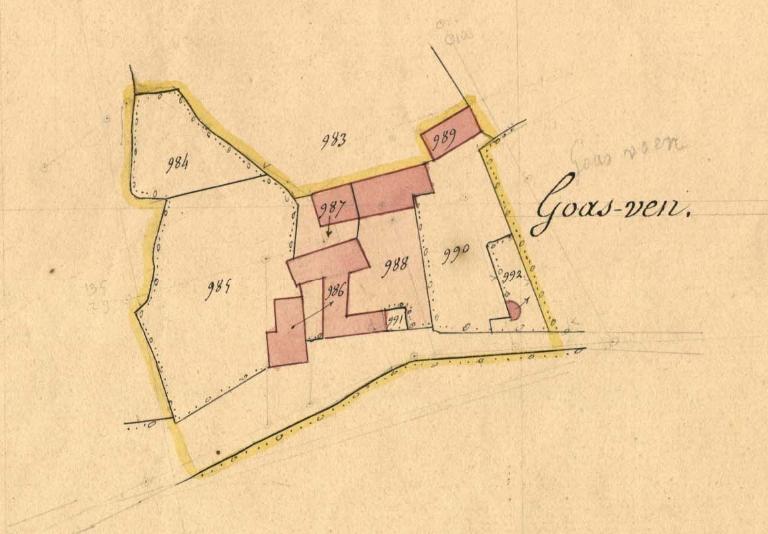

Le logis de la ferme de Goasven n'est pas daté mais sa construction se situe logiquement entre 1868 et 1873.

- L'évolution du bâti au fil du temps

Les maisons rurales traditionnelles du Trégor présentent une typologie variée en fonction des dates de construction et de la localisation géographique. La très grande majorité des fermes (plus de 90 % des fermes recensées sur le terrain) ont été transformées en maisons d’habitation, entraînant une modification des espaces intérieurs : transformation des ouvertures (élargissement pour un apport supplémentaire de lumière) ou aménagement des combles en niveau habitable. Les dépendances agricoles comme les étables, souvent proches du logis, ont été transformées en espace habitable de plain-pied. Dans le bourg ou les hameaux, les magasins de commerces ou débits de boisson - à l'origine très nombreux, ont été transformés en maison. Nombreux sont ceux qui sont désaffectés.

Connaître les commanditaires : "les couples bâtisseurs"

Plus d'une cinquantaine de millésimes allant de 1499 (chapelle Saint-Nicolas) à 1972 (croix du cimetière) ont été relevés lors du recensement des éléments bâtis. 49 millésimes concernent l'habitat et des dépendances (plus de la moitié au 19e siècle). Enfin, une dizaine d'habitats anciens comportent sur un linteau de porte ou de fenêtre un millésime et une inscription donnant le nom des commanditaires, le plus souvent l'homme et sa femme. Le logis de la ferme de Kerviniou porte ainsi l’inscription et le millésime suivant : nom de l'homme (linteau de fenêtre disparu), "ET:IEANNE F:CONNAN" (linteau de la porte), "SA FEMME" (linteau de la porte) "EN 1754" (linteau de fenêtre). A Kerabalen et Lesten ar Vot, on retrouve le patronyme "LE BOT" en 1753, 1783 et 1873.

Des recherches systématiques dans la base de données Généarmor du site Internet des archives départementales des Côtes-d'Armor permettent le plus souvent de retrouver l'orthographe exacte (du moins, celui déclaré dans les actes de baptême, de mariage et de sépulture), de connaître l'âge des commanditaires et la date de leur mariage. Il apparaît ainsi que l'on se marie au 18e siècle le plus souvent autour de la trentaine d'années (la majorité est à 25 ans) et que la construction du logis de ferme suit le plus souvent la date du mariage de quelques années (3 à 5 ans au plus). Au lieu-dit Guibel, le logis de la ferme porte l'inscription et le millésime suivants : "F:F:P:François LE JEAN époux de Marie Louise GARION l'an 1872". En effet, selon la base Généarmor, François LE JEAN (23 ans) a épousé Marie-Louise LE GARION (22 ans) le 13 mai 1872 à Plufur. Les recensements de populations (à partir de 1836) peuvent également donner – dans certains cas, des renseignements sur la composition du ménage (âges, métiers, nombre d'enfants, etc.).

Les dépendances agricoles

Les étables à vaches ou à chevaux se trouvent le plus souvent dans l'alignement du logis. Ces bâtiments ont été massivement reconstruits au 19e siècle (avec des remplois anciens comme à Kerfubu Braz) ; quelques anciennes étables subsistent cependant : elles se distinguent par l'encadrement des ouvertures ou l'appareillage en pierre de taille (Guern ar Hastel - Bourdoulous). Au lieu-dit Lusunvez, c'est un ancien logis du 16e siècle qui a été déclassé en étable au 20e siècle. A Costiou (Kostiou), l'écurie, datable du 19e siècle, est divisée en deux espaces distincts par des pâlis de schiste.

Plusieurs granges ou fournils avec four à pain ont été observés sur le territoire communale comme à Lesten ar Vot (daté 1691 mais probablement en partie reconstruit au 19e siècle) ou à Kerabalen Braz (bâtiment sous la végétation). Ces bâtiments se caractérisent par la présence d'une porte en arc plein cintre percée dans le pignon. Ils sont datables de la 2e moitié du 17e siècle ou de la première moitié du 18e siècle. Quelques fours à pain plus tardifs ont été observés comme à Croaz Berr (fin du 19e siècle).

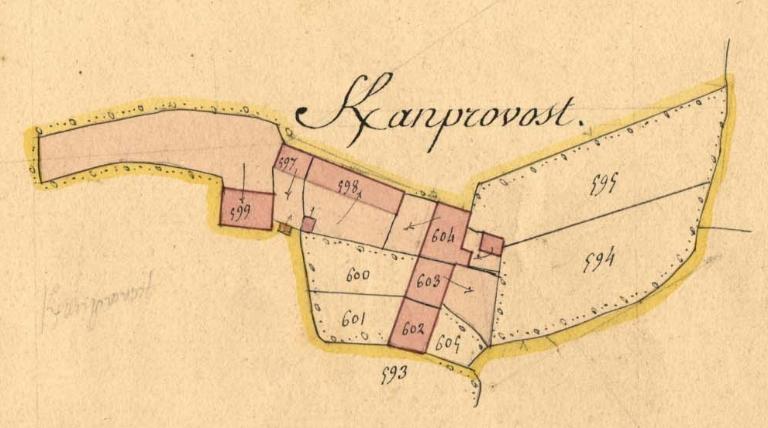

Les remises ou grange à piliers (monolithes ou maçonnés) sont des modèles architecturaux courants dans le Trégor ; ils datent des années 1830-1880 comme à Ar Run (1870), Guerneven (vantaux des portes en place), Guernionec ou Porz Lazou. Par son plan polygonal original, on peut citer la grange de la ferme de Parkou Guen. Au lieu-dit, Keramprovost, c'est un logis du 16e siècle qui sert de base à la grange. A Kerbascoën, la grange, couverte en tuile, est datée par millésime de 1877. A Lesclec'h : la grande dépendance à usage d'étable et de grange est postérieure à la Seconde Guerre mondiale : son plan a été influencé par les modèles alsaciens et allemands.

Les soues à cochons – identifiables à leurs portes inversées (donc s'ouvrant vers l'extérieur), sont nombreuses (Kerbascoën, Guerneven ?). Couvertes en ardoise, en tuile voire en plaque ondulée, elles sont le plus souvent placées en bout d'alignement (pen ty) voire en appentis latéral d'un bâtiment préexistant comme une étable ou une remise.

Insérées dans la maçonnerie des façades du logis ou des dépendances, les pierres d'attache pour les animaux sont très courantes.

Les points d'eau : fontaines et puits

Avant d'être sacrée, la fontaine est avant tout l'aménagement d'une source ou d'un point d'eau vive par l'homme. Précieux, chaque point d'eau est aménagé et préservé : il peut servir à alimenter une mare ou un abreuvoir pour le bétail ou pour un usage domestique : permettre de puiser l'eau potable (pour boire, cuisiner, laver et se laver) et d'alimenter un lavoir situé à proximité. La sédentarisation de l'homme a contribué à fixer un certain nombre de structures existantes. Lieux de sociabilité, objets de rituels et de croyances, les fontaines de dévotion sont attachées à un saint, mais on trouve également des fontaines de protection ou thérapeutiques, leurs eaux soulageant un certain nombre de maladies animales ou humaines... Ces édicules sacrées ou profanes sont le plus souvent datables des 17e, 18e et 19e siècles. Avec le raccordement des fermes au réseau d'adduction d'eau, les fontaines, désormais désaffectées, sont devenues des éléments du patrimoine religieux et culturel de Bretagne.

A Plufur, de nombreuses fontaines domestiques illustrent dans la pierre la vie rurale et communautaire : fontaines de Poul ar Vran (linteau droit à accolade, cette fontaine est datable du 16e siècle), de Fifac'h, de Guernionec, de Kerzello, de Lapic (17e-18e siècles), de la Vierge (1813), d'Ar Run (19e siècle). Elles sont aménagées au sein des hameaux en lieu et place des puits. Souvent, un lavoir a été aménagé immédiatement en aval.

Si plus de quarante puits (repérage non exhaustif) ont été observés sur le terrain, seuls une vingtaine a été photographié. Le plus ancien puits est situé au hameau de Lesten ar Vot : il est daté par millésime de 1680. Le puits est l’un des constituants essentiels de l’habitat pour la vie quotidienne. La forme très élancée de ce puits à guérite annonce déjà le puits à guérite de type trégorois qui apparaît vers 1780-1790 mais l'arc en plein cintre de son ouverture rappelle cependant les fontaines domestiques des 17e et 18e siècles. De chaque côté de l'accès au treuil se trouve une tablette en granite ou "assise à baratte" permettant de poser le seau lors de son remplissage.

Si l'on retrouve au 19e siècle des puits à pignon-fronton triangulaire, les crossettes saillantes ne sont pas aussi courantes que dans la région lannionnaise. A Kerdared, il s'agit effectivement d'un puits à guérite de type trégorois avec crossettes saillantes. Le puits est le plus souvent de plan carré, dit à guérite, à pignon-fronton triangulaire : Le Christ, Keramoal, Kerviniou (proche de la façade orientale d'un ancien logis), Kerabalen, Croaz Berr (vers 1870-1880)... A Morin et Kernevez, les puits se distinguent par leur ouverture en arc plein cintre. Dans la ferme de Guerneven, le puits est intégré dans l'épaisseur du mur principal de l'une des dépendances. Il est daté par millésime de 1858. Enfin, à Kermorvan, il s'agit de deux puits couverts à un pan. L'une des pierres servant de reposoir au sceau du puits est constituée d'une ancienne base de colonne en granite. Près du puits, une grande auge permet d'abreuver les animaux : elle est alimentée soit par seau soit par une goulotte de pierre passant à travers la maçonnerie.

Mise en œuvre de matériaux locaux

- L'omniprésence du granite en matériaux de gros œuvre

Dans les constructions du 16e au 20e siècle, le granite est omniprésent sous la forme de blocs de moellons simplement équarris ou de pierres de taille utilisées en encadrement des ouvertures, chaînages d’angle, souches de cheminées, bandeaux ou corniches... Sa couleur diffère selon ses minéraux constitutifs : granite rose ou roux (granite littoral fort en oxyde de fer) ou granite clair, gris ou bleuté comme à Roc'h ar C'had qui a servi de carrière. Au sud de la commune de Plufur, la carrière de granite gris de Bruillac en Plounérin est connue depuis le 16e siècle au moins tout comme le granite bleu de Saint-Carré à Lanvellec (et la diorite très utilisée pour la sculpture). A Plufur, toutes les anciennes croix de chemins sont en granite gris clair.

Des affleurements de granite sont visibles en plusieurs points de la commune de Plufur : on observe des traces de débit et de taille de pierre (entre Roc'h ar Hed et Run ar Manac'h notamment et le long du Yar). Certains chaos ou amoncellements de blocs de granite situés au milieu des champs ont une origine naturelle ; d'autres correspondent à des blocs de granite qui ont été regroupés pour faciliter les labours (Lestéo, Kerbiriou). Plusieurs fronts de taille ont été repérés notamment à proximité des moulins à eau (entre Le Morin et la digue du moulin à eau de Kerprigent à Plounérin par exemple). Il pourrait s'agir d'activités complémentaires pour les paysans mais aussi pour des populations itinérantes pratiquant un travail journalier.

La micro-toponymie a permis de dénombrer 18 parcelles à Plufur portant des noms en rapport avec l'activité d’extraction de pierres et notamment le terme "mengleuz" (le mot est formé de maen, "pierre" et de kleuz, "fosse") : ar veugleuz (la carrière), parc ar veugleus, parc veugleus, ou veugleuz (champ de la carrière) qualifié de coz (vieux), verger ar veugleus, coat ar veugleus ou coadic ar veugleus (bois de la carrière), lannec ar veugleus (lande de carrière).

Actuellement, seuls les granites de Guerlesquin (roux), Pleumeur-Bodou (jaune), de la Clarté à Perros-Guirec (rose) sont toujours exploités dans le Trégor.

- Les carriers, tailleurs de pierre et maçons

Selon le recensement de 1906 (base Censo-net du Centre généalogique des Côtes d'Armor), la commune de Plufur (1523 habitants) comptait 4 carriers : la famille GRUIEC et leur ouvrier habitant Le Manach'ty - quartier de la Gare ; Nicolas LE SAUX habitant Le Manach'ty - Keramono.

Au niveau de l'arrondissement de Lannion (60 communes), on trouve 53 carriers répartis dans les communes suivantes :

- Cavan (Kericoul / Kerbiguet)

- Coatréven (Kertanguy, Prat Lédan)

- Langoat (Karnerech)

- Lannion (Kermaria, quartier des Buttes / rue de la Trinité)

- Lanmérin (Kerprenest)

- La Roche-Derrien (Le Pilory, Le Pouliet, rue de la Fontaine, rue du Jouet, rue de l’Église, place du Martray) : La Roche-Derrien comptaient autrefois une demi-douzaine d'ardoisières

- Le Vieux-Marché (Les Sept-Saints, Ros-ar-Clan)

- Lézardrieux (le bourg)

- Loguivy-Plougras (Le Rest, Toulguidu)

- Plestin-les-Grèves (l'Armorique / Saint Efflam ; l'Armorique / Trévos ; Lahaie / Toul-Yen / Les Quatre Chemins)

- Pleudaniel (Boloï)

- Pleumeur-Gautier (Saint-Aaron / Keraliès)

- Plouaret (le bourg, Maudez)

- Ploubezre (Ruduners)

- Plougras (Menez Riou)

- Plougrescant (Tourot)

- Ploumilliau (Saint-Jean)

- Plounérin (Bruillac)

- Plounévez-Moëdec (Kerbédan, Keramanach, le bourg / les Quatre vents)

- Trébeurden (Runigou)

- Trédarzec (Traoumeur)

- Plufur (Le Manach'ty / quartier de la Gare ; Keramono)

- Trégastel (Kerlavos)

- Tréguier

Dans le même espace, les archives du recensement de population permettent de dénombrer 313 tailleurs de pierre et 428 maçons.

- Les autres types de pierre

Certains bâtiments de Plufur comme le manoir de Keranroux sont élevés en moellons équarris de gneiss.

Vers Pont-Clandy et Kerabalan se trouvent des formations gneissiques qui renferment une couche graphiteuse.

- Les matériaux de construction standardisés

A partir des années 1860-1880, on observe l’arrivée de matériaux de construction standardisés, comme la brique utilisée en entourage des ouvertures ou, plus couramment, pour la reconstruction des souches de cheminée.

La couverture

- Les toitures minérales : les schistes

Si les architectures religieuses (églises, chapelles, maisons de prêtre, presbytères...), nobiliaires (manoirs, métairies nobles....) ou appartenant à des notables (logis, grosses fermes...) utilisent des ardoises épaisses en couverture, les architectures domestiques et agricoles ne les utilisent que depuis des périodes récentes : 18e, 19e et 20e siècles. La pose de l’ardoise épaisse dite bretonne est à pureau croissant : la dimension des ardoises diminue plus l'on va vers le faîte du toit. Les plus grandes ardoises nommées "lauzes" étaient disposées en partie basse au niveau de l’égout du toit. Les couvertures en ardoises - généralement à longs pans - réclament une charpente particulièrement solide en raison du poids des matériaux (une tonne pour couvrir 10 m2). L'ardoise était posée sur des lattes de chêne ou de châtaignier disposées horizontalement elles-mêmes posées sur des chevrons (logis de ferme de Varveguez à Plouaret daté 1664). Chaque ardoise était percée de deux trous pour la fixation au moyen de chevilles de bois puis de clous en cuivre.

Les sites d’extraction des schistes ardoisiers étaient pour l’essentiel à ciel ouvert. Dans le Trégor, on utilisait régulièrement des ardoises ou "pierres de schiste" provenant de Locquirec (Finistère) ou de la pointe de Séhar à Trédrez-Locquémeau (Côtes-d'Armor). Cette pierre de schistes tuffacés est de couleur bleu-gris verdâtre, men glas en breton. C'est le fameux "schiste talqueux" cité dans le Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne d'Ogée (revu et augmenté par Marteville et Varin). L'exploitation de ces schistes était faite sur l'estran ou à flanc de falaise : le transport était effectué sur l'eau par des chalands puis par des charrois à travers la campagne. Cette pierre était utilisée pour des dalles (plus ou moins grandes), des pierres tombales, des ardoises épaisses et des moellons. A Trémel, plusieurs croix de chemins monolithes sont faites dans ce matériaux. Plus loin dans le Léon, les comptes de la fabrique de Saint-Thégonnec attestent de l'utilisation de la pierre de Locquirec au 17e siècle via le port de Morlaix. Cette même pierre dite de Locquirec-Séhar était également exploitée à Lannion (carrières de Brélévénez) et à Tréguier. A Plouégat-Guérand et à Plestin-les-Grèves, on trouvait aussi des ardoisières produisant de ardoises fine de couleur foncée taillées de façon artisanale et destinées à la pose à pureau constant. L'ardoise du bassin d'Angers-Trélazé est introduite dans les années 1880 : son coût est inférieur à celui des ardoises bretonnes (Châteaulin, Carhaix, Maël-Carhaix, Plévin...) car elle est traitée mécaniquement.

- Les couvertures végétales

A l'origine, les architectures vernaculaires sont couvertes par des végétaux (gled) : chaume, genêts, joncs, paille de seigle ou bruyères (en première couche). L'épaisseur moyenne de la couverture ainsi obtenue était de 40 cm. Les couvertures végétales ne sont remplacées par de l'ardoise qu'à partir du milieu du 19e siècle incitées par des arrêtés municipaux. Dans certains cas, le changement de pente du toit permet d'observer le passage de la toiture végétale (pente forte supérieure à 50 degrés) à une toiture minérale (pente à 45 degrés). Dans le Trégor, beaucoup de couvertures sont ainsi transformées dans les années 1870-1900. A Croaz Berr à Plufur, une couverture en essentage de bois a été observée sur une ancienne dépendance. Les bardeaux, petites planches de bois, semblent être en châtaignier.

- Les tuiles

Contrairement aux idées reçues (la Bretagne, "terre d'ardoises"), les couvertures en tuile étaient très répandues dans les communes littorales du Trégor. En effet, la tuile en terre cuite anglaise était utilisée comme lest au retour dans les navires de cabotage qui exportaient des pommes de terre primeur du Trégor. Ces marchandises transitaient dans les ports de Lannion, Lézardrieux, Paimpol et Pontrieux. La tuile permettait de couvrir des logis ou des dépendances à moindre coût. Qui plus est, la pose des tuiles est plus facile que celle des ardoises. La tuile a donné une couleur particulière aux paysages du Trégor au point que son usage est autorisé sur des maisons neuves en association avec de l'ardoise (logis couvert en ardoise, garage ou appentis couvert en tuile par exemple).

- Les ouvertures de toit : les lucarnes

Des lucarnes (le plus souvent à fronton triangulaire ou plus rarement curviligne) permettent l'accès aux greniers pour stocker les récoltes ; dans la 2e moitié du 20e siècle, elles serviront à éclairer les combles rendus habitables.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.