La maison de la Roche est strictement orientée est-ouest et nord-sud. Elle se compose d'un rez-de-chaussée sur cave et d'un comble aménagé dans le toit à la Mansart. La maison est couverte d'un enduit qui laisse apparent les encadrements des baies en pierre de taille de granite. Du côté est, la maison dispose d'un perron et de terrasses qui descendent vers la Rance jusqu'au tours de l'ancien château-fort. Ces terrasses étaient marquées par deux escaliers qui furent démolis mais qu'on voit sur un lavis. Il y avait dans le salon plus de 3000 carreaux de Delft du 18e siècle reproduisant des scènes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament qui tapissaient tout un mur autour de la cheminée, du sol au plafond ; ces carreaux ont été détruits par l'incendie. C'est une des quelques malouinières qui peu nombreuses qui adoptent un toit brisé permettant d'y loger un véritable étage de comble.

Au sud de la maison se trouve l'ensemble des communs d'où émergent les ruines d'un colombier détruit en 1929 par un orage. On trouve également des dépendances, deux rivières souterraines, une fontaine, deux bacs à lin ou routoirs, 400 mètres de digue, un étang comblé et un lavoir dessous avec déversoir au niveau de la Rance.

Du château-fort, il reste peu de choses : deux tours et des caves voûtées comportant deux salles. Il s'agissait d'un château de taille moyenne. Les tours mesurent 8.50m de diamètre. Elles sont assises sur le roc et leur hauteur du côté de la Rance est encore de 8 mètres pour la tour nord et 6 mètres pour la tour sud. Il est à peu près certain qu'elles ne comportent aucune salle, ce qui était d'ailleurs le plus fréquent pour la partie basse des tours d'un château. Arasées actuellement au niveau de ce qui devait être la cour intérieure du château, elles avaient sans doute au moins deux étages de plus. Elles sont construites en appareil irrégulier assez frustre.

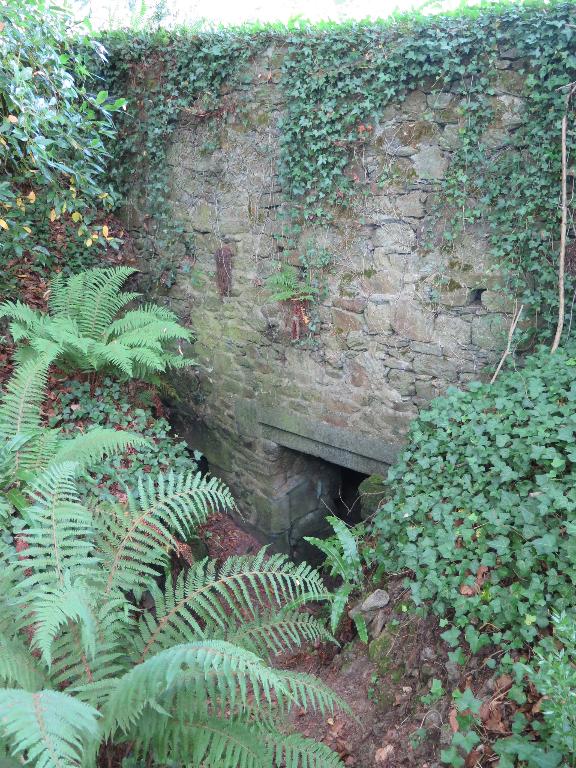

L'entrée des caves se trouve à environ 35 mètres de la tour sud. Elles sont recouvertes d'une voûte tout à fait remarquable, construite en petit appareil soigneusement jointoyé. Elles comportent deux salles de 5,70 mètres de large, la première ayant 6 mètres de long et la seconde 8,30 mètres. La clé de voûte est à environ 2.50 mètres. du sol, et se trouve à 2 mètres au-dessous de la terrasse actuelle. La porte d'entrée et celle qui sépare les deux salles ont un linteau droit ; celle du fond, beaucoup plus large, un linteau appareillé en plein cintre. Il existe d'autre part quatre fenêtres, elles portent toutes la trace de gonds et de barreaux. A part la porte d'entrée et la fenêtre adjacente, toutes les autres ouvertures sont obstruées par des éboulis de terre et de pierre.