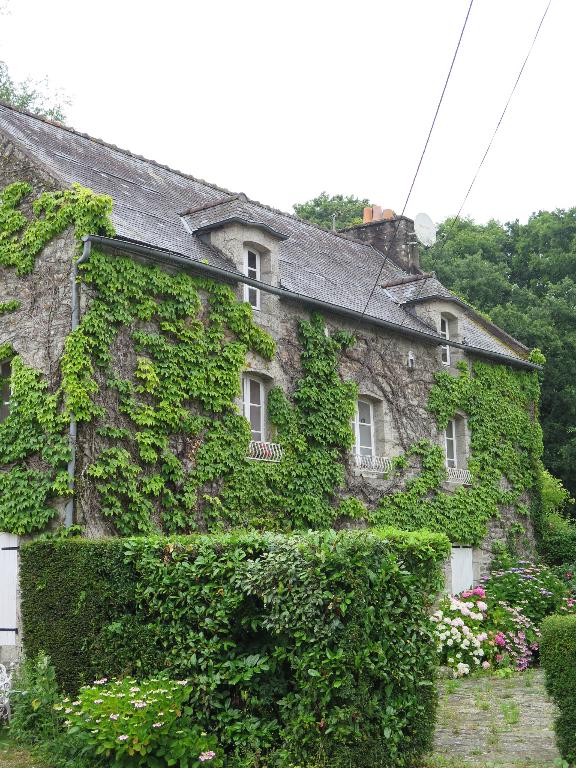

Au XIXe siècle, la plaine de Plouër, c'est-à-dire l'étendue d'eau formée par la Rance entre Plouër et Pleudihen, est appelée par les terre-neuvas la « vallée des Singes ». Les singes sont les capitaines des bateaux de pêche ou de long courriers, qui sont nombreux dans cette zone. Une nouvelle élite liée à la mer se développe ainsi localement, de nombreuses familles commençant leur ascension sociale dès le XVIIIe siècle. La famille Colas, commanditaire de la maison de la Villée, évolue selon ce schéma, et ses membres sont capitaines de pêche, au long cours, ou corsaires, selon la conjoncture. Leur demeure utilise, comme bien d'autres demeures de la région, la pierre de Lesmont provenant d'une carrière de la paroisse.

Au cours des époques, chaque brassage de civilisations a aussi donné lieu à une circulation des espèces végétales. Le siècle des Lumières tient dans ce domaine une grande place, c'est le siècle des grands voyages de découverte à la voile dont les marins du territoire furent les acteurs principaux. Ainsi, les maisons de capitaines ont souvent dans leurs jardins un palmier. Pour les marins le palmier est devenu "l'arbre du retour" que l'on plante entre deux embarquements, à l'occasion d'une naissance ou d'un anniversaire. Ou bien à l'âge de la retraite, une façon de reprendre racine en "plantant le voyage" et d'avoir sous les yeux cette silhouette qui toujours y invite.

La pêche dans l'estuaire de la Rance appelée la "petite mer" tenait une place importante dans l'économie locale. La Rance jusqu'à la construction de l'usine marémotrice abondait en poisson de mer et crustacés. La pêche y était si dense que l'on dut établir un quota pour éviter la disparition de certaines espèces. Cette activité importante engendra un type de maison très particulier dont on trouve encore quelques spécimens remarquables, comme celle située à la Mettrie Pommerais. Lorsqu'il est à terre le marin ne peut se permettre d'être inactif. Le broyage du lin lui assure un petit revenu, ainsi qu'une petite activité agricole avec la présence de vaches et d'un petit lopin de terre. Les femmes restant seules les deux tiers de l'année, elles travaillaient 2 à 5 hectares, en utilisant des ânes. La polyculture vivrière fournissait les denrées nécessaires à la vie de la famille.

La construction navale a entraîné l'implantation d'un artisanat important dans l'arrière-pays, tissanderie, voilerie, corderie, bourrellerie. La pêche dans l'estuaire de la Rance, et l'artisanat local ont donné lieu à un type de maisons qui se confondent. Sans doute parce que pêcheurs et artisans ne pouvaient obtenir beaucoup de terre, leurs maisons sont de petite taille, carrées mais tout en hauteur. Leur originalité consiste en leur mode d'accès au 1er étage, le lieu d'habitation. On y accède par un gros escalier de pierre, parallèle ou perpendiculaire à la façade. Le rez-de-chaussée était consacré au travail, et le grenier sous le toit à l'entrepôt de produits alimentaires de base et à certaines matières premières (lin, chanvre, etc...).

Les ressources qu'offraient sous l'ancien régime le tissage du lin et du chanvre n’ayant plus d'effet une grande partie de la population des villages va ensuite se consacrer à la pêche, cette mutation profonde, due à la mer, c'est l'armement à Terre Neuve : des "pelletas" surtout, mais aussi des capitaines que se soit au banc, au commerce ou a la "Royale". Les engagements des marins, comme tous les autres contrats, se forment par des conventions librement consenties. Ainsi, Saint-Malo a puisé ses marins dans l'arrière-pays. C'est là que les armateurs ont trouvé leurs matelots et leurs capitaines. Mais le débouché le plus marquant a été la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Les Terreneuvas étaient tous recrutés dans le triangle Cancale-Dinan-Dinard. Depuis le 18e siècle, jusqu'au début du 20e siècle les terreneuvas quittaient le port en février et ne le revoyaient qu'en septembre. Pendant ce temps, les femmes et les enfants travaillaient la terre. C'est surtout ce type de pêche saisonnière qui a donné au territoire sa dualité terre-mer, déterminante pour l'habitat et le type d'exploitation agricole.