Le château de Catuélan, un château parlementaire ?

Le château de Catuélan incarne parfaitement le château parlementaire breton. Il est construit et habité par plusieurs générations qui exercent une fonction au Parlement de Bretagne. Mais, il incarne également l'ascension sociale et politique d'une famille : les du Merdy. Le Parlement, institution judiciaire souveraine établie à Rennes, constitue un véritable tremplin pour les familles nobles d'extraction qui cherchent à consolider leur prestige. Les du Merdy ont occupé des charges importantes au Parlement pendant trois générations successives, de 1727 à 1789. Charles Pierre Félicien du Merdy, d'abord conseiller originaire puis président des Enquêtes (1727-1738), transmit sa charge à son fils Charles-Marie-François-Jean-Célestin, qui connait une carrière fulgurante : conseiller, président des Enquêtes, président à Mortier, et enfin Premier Président du Parlement de 1777 à 1789 – une nomination directe par le roi Louis XVI. Ses propres fils, Emmanuel-Florian-Toussaint et Marie-Charles-Célestin, poursuivent cette tradition parlementaire jusqu'à la Révolution comme conseiller.

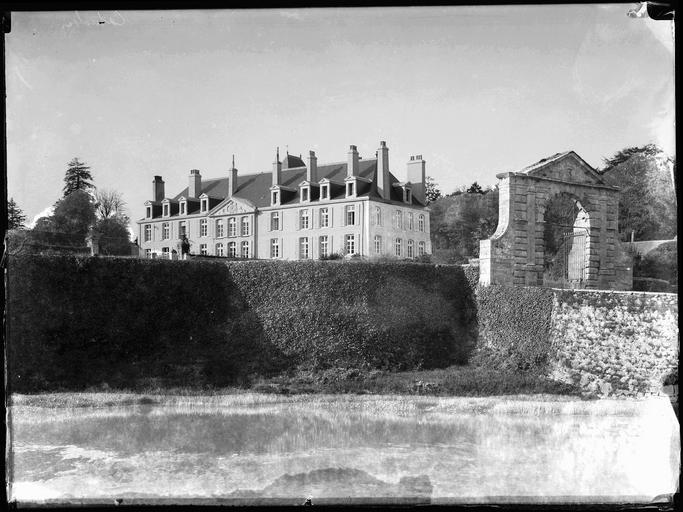

Cette ascension sociale se reflète dans l'architecture du château, dont le style classique, l'ordonnancement rigoureux et la symétrie parfaite expriment les valeurs d'ordre et de mesure chères à la magistrature. Les inventaires dressés de 1792 à 1793 révèlent un intérieur sophistiqué avec des espaces dédiés au jeu (tables de billard, tric-trac), à la musique (forte-piano), à la lecture (bibliothèque de 80 ouvrages) et à la réception (23 lits répartis dans 17 chambres, de nombreuses salles et un parc paysagé suggérant la balade), témoignant d'un mode de vie raffiné caractéristique de l'élite parlementaire. Le nombre important de chambres suggère une vie sociale active avec de fréquentes réceptions, tandis que la présence d’une vingtaine de domestiques, dont 14 confirmés, marque l’appartenance nobiliaire à laquelle appartient un parlementaire. Le château de Catuélan n'est pas seulement une résidence rurale, mais un véritable symbole du prestige social acquis par une famille ayant atteint « le premier rang des familles bretonnes en dessous des familles princières » (Jacques Gury, ouvrage : Un anglomane breton au XVIIIe siècle, le comte de Catuélan).

L'hypothèse d'une influence franc-maçonnique

L'aménagement paysager du domaine de Catuélan présente des caractéristiques qui pourraient suggérer une influence franc-maçonnique dans sa conception. Le cadastre ancien de 1808 et les photographies obtenues par les images satellitaire de l'IGN de la période 1965-1980, révèlent un tracé particulier des allées qui forment trois triangles qui semblent se croiser, évoquant symboliquement le compas et l'équerre, emblèmes fondamentaux de la franc-maçonnerie. Cette disposition géométrique n'est pas sans rappeler celle observée dans le jardin du château de Bogard, situé à seulement cinq kilomètres de Catuélan, dont les propriétaires étaient des francs-maçons.

Cette hypothèse prend davantage de consistance si l'on considère la position de Charles-Marie-François-Jean-Célestin du Merdy, Premier Président du Parlement de Bretagne, qui, selon le témoignage du propriétaire actuel du château de Bogard, aurait été non seulement franc-maçon mais également Grand Maître. Cependant, il convient de rester prudent quant à cette affirmation, car son nom ne figure pas dans l'annuaire des francs-maçons du Grand Orient de France établi par Daniel Kerjean pour la période 1760-1940. En l'absence d'éléments archivistiques probants ou d'indices architecturaux spécifiques à l'intérieur du château, cette influence maçonnique demeure une hypothèse séduisante mais non confirmée. Une analyse plus approfondie de la bibliothèque du château, dont l'inventaire révolutionnaire mentionne simplement "80 livres divers" sans en préciser les titres, pourrait éventuellement apporter des éclairages complémentaires sur cette question.

Etudiante à l'Université Rennes 2, master 2 Histoire, civilisations et patrimoine double parcours Histoire et Sciences-sociales et parcours Médiation du Patrimoine de l'Histoire et des Territoires.

Dans le cadre d'une étude sur les châteaux parlementaires costarmoricains pour la réalisation d'un mémoire de recherche historique sur les châteaux habités par des parlementaires bretons. En partenariat avec l'association VMF et la Région Bretagne.