Proche de la rivière de Rance tout en étant invisible de celle-ci, la chapelle de Mordreuc est caractéristique des anciens villages du val de Rance par son regroupement de l'habitat en rangées organisées de maisons, par ses anciennes activités : tissage du chanvre (vestiges de deux anciens routoirs), mais aussi par la transformation des logis anciens, dans la deuxième moitié du 19e siècle, selon des modèles standards à double greniers superposés. Les façades offrent quelques variantes à une ou deux lucarnes dont les profils sont sensiblement les mêmes.

- inventaire topographique, Communauté de communes de Dinan

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc naturel régional de la Vallée de la Rance - Côte d'Emeraude

-

Commune

Pleudihen-sur-Rance

-

Lieu-dit

Chapelle de Mordreuc (la)

-

Dénominationsécart

-

Parties constituantes non étudiéesmanoir, chapelle, ferme

La chapelle de Mordreuc doit son nom à l'implantation d'une ancienne chapelle, dont les vestiges remontent au 1er quart du 17e siècle. Longtemps nommée à tord la chapelle sainte Ouine, elle était dédiée à Sainte-Honorine, patronne des bateliers comme le confirme un acte de 1638.

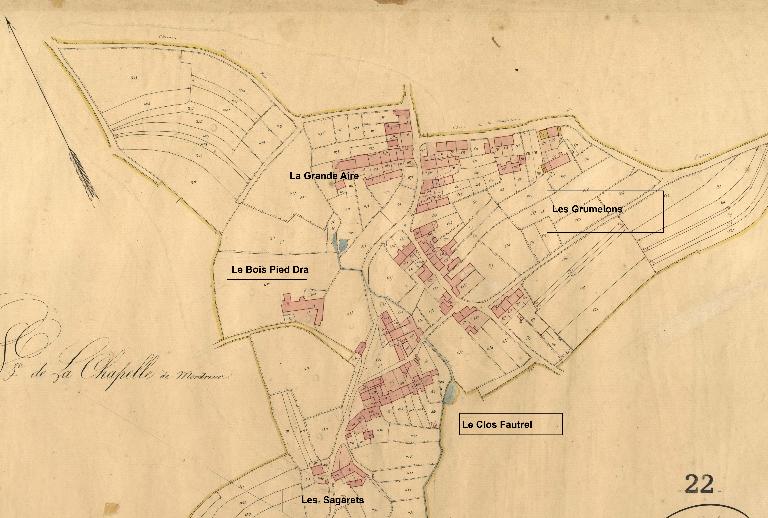

Située au cœur du hameau, elle est attenante à un portail du 16e siècle qui mène à la ferme actuelle du Bois Piedra, vraisemblablement une ancienne sieurie de la famille Ferrard. Pierre Ferrard y décède en 1788. Elle conserve quelques éléments des 16e et 17esiècle, mais elle a été très transformée. Le cadastre de 1844 fait apparaître une tour d'escalier hors œuvre sur sa façade arrière qui a aujourd'hui disparu.

Comme pour beaucoup de villages de la Rance maritime, l'habitat de la Chapelle de Mordreuc est regroupé et forme des rangées de maisons anciennes, mitoyennes, et orientées vers le sud.

Plusieurs appellations indiquent des « quartiers » à l'intérieur même du hameau, ainsi « la Grande Aire », « les Sagarets », « le Clos Fautrel »...

Deux routoirs signalent des activités liées au rouissage du chanvre, comme les mentions de "chanvrils" sur les états de section du cadastre ancien. Les recensements de la population au 19e siècle font apparaître entre 1856 et 1866 une dizaine de familles de tisserands dont les Desvaux. François Desvaux qui décède le 30août 1914 est le dernier tisserand de la Chapelle de Mordreuc.

A partir des années 1860 jusqu'au début du 20e siècle les chefs de familles sont pour beaucoup d'entre eux des cultivateurs ou des marins, 19 marins pour l'année 1896. C'est en effet à cette période que l'habitat ancien se transforme avec un étage supplémentaire de greniers, de grandes baies et l'abandon du chaume ou de la paille pour des toitures en ardoise. Les marins partaient six mois en mer et pour le reste du temps ils revenaient à la culture de la terre. Leurs moyens modestes leur permettaient cependant de rénover leurs maisons pour les adapter à des nouveaux usages et les rendre plus confortables.

-

Période(s)

- Principale : 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, 20e siècle

- (c) Conseil départemental des Côtes-d'Armor

- (c) Archives départementales des Côtes-d'Armor

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

- (c) Région Bretagne

Bibliographie

-

BREBEL Eugène, abbé. Pleudihen-sur-Rance. Monographies des villes et villages de France. Le Livre d'histoire, Paris, 2003 (réédition d'un ouvrage paru en 1916).

-

BRANDILY Daniel. L'affaire Boudrot de Pleudihen à Dinan. L'histoire d'un héritage en 1805. Combourg : imprimerie Atimco, Avril 2017

Annexes

-

Chapelle de Mordreuc, recensement de la population entre 1841 et 1906, Tableau analytique par Forence Lecomte :