Des "villages" en lisière de forêt

Hormis les deux départementales D795 et D29 qui coupent les franges du périmètre communal, Saint-Hélen a su maintenir ses chemins sinueux d’autrefois qui mènent de lieux-dits en lieux-dits. Une ancienne route traverse, du nord au sud, la forêt domaniale de Coëtquen qui occupe presque le tiers du territoire communal. En lisière de celle-ci se sont regroupés plusieurs villages et hameaux, au sud : la Coupaudais, la Ville Orié, la Ville-es Boucs et la Besselière. Les autres villages sont situés au nord et à l’ouest du massif forestier, parmi les plus importants, Coëtquen, la Ganterie, la Croix du Frêne, la Bégassière, Trévallon, la Ménaudière.

Un ancien paysage de landes

La toponymie des anciens cadastres de 1811 et 1844 révèle un territoire anciennement couvert de Landes : La Basse Lande, Le Genetay, La Janelais, La Jannaie Pourrie, Les Landelles, La Petite Roncière, La Grande Roncière (…). Depuis l’édit royal de 1766 qui favorise le défrichement des terres incultes, un certain nombre d’hectares avaient été mis en culture, d’où de nouvelles appellations comme « les neuf sillons ». Par afféagements de leurs domaines seigneuriaux, les nobles participent et encouragent ces défrichements. Une procuration du 14 septembre 1772, du duc de Duras et de Louise-Françoise Maclovie-Céleste de Coëtquen, concède « à titre d’afféagement à telles personnes, pour tel temps et prix, charges, clauses et conditions que faire se pourra, toutes et telles terres vaines et vagues dépendant du marquisat de Coëtquen ».

Des cultures disparues

Les toponymes d’autres parcelles témoignent de la culture du chanvre. Des « chanvry » ou « chanvri », apparaissent à la Basse Lande, aux hêtres, à la Ganterie, au Plessis, au bourg de Saint-Hélen, à Coëtquen mais aussi à la Tiollais où il fait mention de plusieurs routoirs. Cette activité prolifique sous l’Ancien Régime, se raréfie à partir de la deuxième moitié du 19e siècle.

La vigne était aussi cultivée en certains endroits, comme à la Houssaye ou au bourg de Saint-Hélen. Les grandes fermes possédaient un verger et un jardin clos de murs. Les terres labourables étaient délimitées par de hauts talus arborés, ou par des bornes de pierres installées lors des partages et successions.

Ces terres cultivées prennent le nom de « clos » : Le Clos de l’Epine, Le Clos de la Croix, Le Clos de la Ganterie, Le Grand Clos, Le Clos Jeanne, Le Clos du Châtaignier, le Clos de la Gouhardière, Le Clos Rouge, Le Clos Poires … Ceux-ci étaient anciennement enrichis de vases et de marnes prélevées sur les bords de Rance. Au début du 20e siècle, les femmes de marins, qui détenaient elles-mêmes certaines de ces parcelles, les exploitaient pendant que leurs maris partaient pour la pêche sur les bancs de Terre Neuve, comme Augustin Hamoniaux à la Hautière. Quelques témoignages oraux, recueillis dans la commune, rapportent des campagnes de pêche tardives, jusqu’aux années 1970. A cette période, les marins partaient en transport collectif vers la côte normande.

Quelques grandes fermes isolées et de nombreux regroupements de maisons rurales

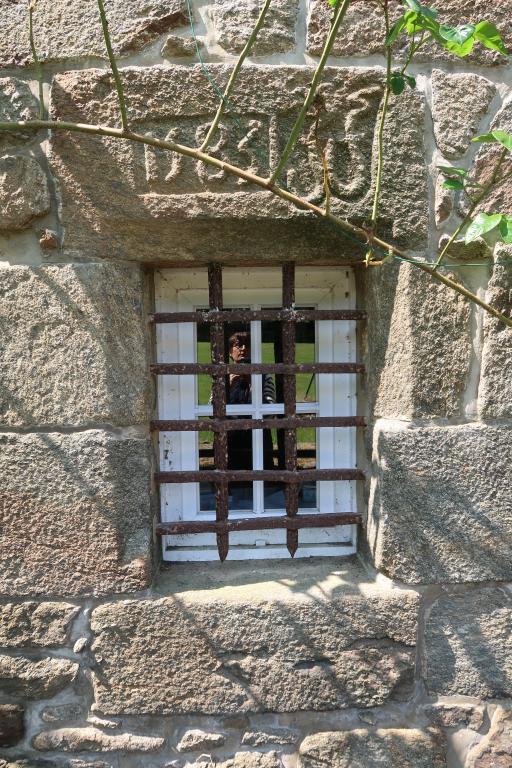

Les chronogrammes gravés ou sculptés sur les belles pierres des maisons remontent pour les plus anciens à la fin du 16e siècle (Le Grand Gosier, La Coupaudais, Le Plessis-Gestil). Quelques décors, parfois remployés dans la maçonnerie, révèlent la présence de prêtres à la campagne, au Perron, au Gage. Parmi les plus anciennes maisons, celle de la Basse Besselière, datée 1635, appartenait à Pierre Bossart qui fait graver son patronyme à deux reprises. Ce notable rural, qualifié de « sieur de la Besselière », est enterré en 1657 dans l’église paroissiale. Sa maison se distingue par la présence de trois pièces au sol, dont deux sont chauffées et une chambre à l’étage avec vaisselier et cheminée.

Sous l’Ancien Régime, en dehors des métairies nobles, les grandes fermes étaient peu nombreuses. La plupart des maisons alignées les unes aux autres sont des petites fermes avec un lopin de terre, un jardin et une dépendance. L’alignement de cinq maisons au Bois Ramard est assez significatif de cette manière d’habiter. Si ce regroupement de logis est mentionné sur le plan de 1844, il est entièrement reconstruit à partir de 1850 par des propriétaires différents. La plupart des logis de fermes sont à une pièce, voire deux pièces au sol. La disposition des ouvertures en façade trahit l’organisation fonctionnelle intérieure, la distribution, la place du mobilier, les espaces de stockage. Cette organisation devient moins visible plus on avance dans le 19e siècle, où les ouvertures sont organisées et forment des travées régulières ponctuées par des gerbières. A la fin du 19e siècle, la plupart des logis disposent de deux niveaux de greniers, le tout couvert en ardoises. Lors du recensement de la population en 1851, des couvreurs de paille sont encore attestés, mais aujourd’hui il n’y a plus de maisons sur la commune avec des toits de chaume.