Au 13e siècle, la ville se développe autour du château. Les bords du Léguer constituent des lieux d’échouage. Il n’y a pas de quai en pierres mais seulement des berges en pente douce sur lesquelles des madriers forment une estacade. Des pieux dressés çà et là permettent l’amarrage des navires. C’est ainsi que se présentait la berge, lieu de débarquement des marchandises, avant la construction du quai d’Aiguillon.

A la fin du 15e siècle, des travaux sont menés pour améliorer les installations du port. En 1486, Lannion obtient des Etats de Bretagne la possibilité de percevoir une surtaxe d’ancrage des navires, pendant huit ans, pour assurer le financement des travaux d’aménagements portuaires. A la fin du siècle, le « cail » (ou quai) est agrandi. Les installations sont adaptées aux types de bateaux qui fréquentent le port. De taille moyenne avec un faible tonnage, ils pratiquent le cabotage. Dans le port ils se répartissent sur les différents lieux de déchargement ou chargement.

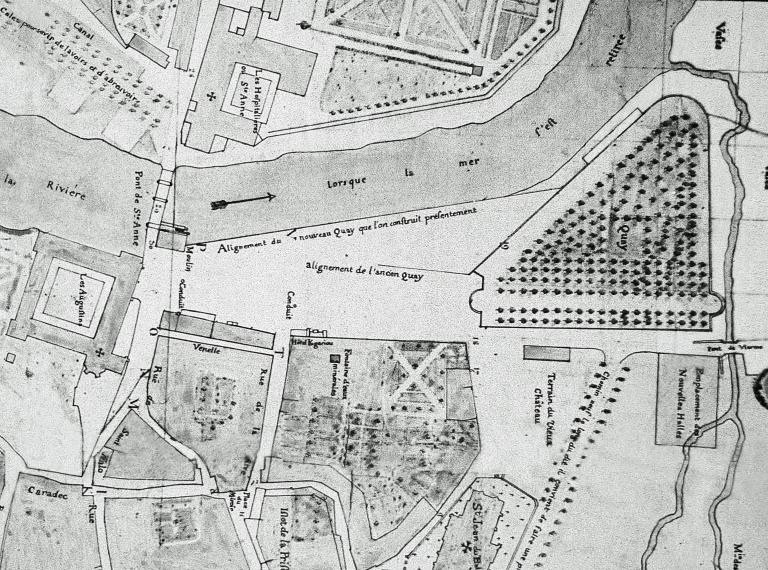

Le 18e siècle est celui de la grande transformation des quais en rive droite, en amont de l’anse de Viarmes, dont les équipements sont assez rudimentaires. Il s’agit d’une estacade de bois et un quai vertical en piteux état nécessitant des réparations constantes. En 1735, les autorités locales demandent à l’Intendant de Bretagne de les faire réparer. Le quai dit d'Aiguillon doit sa construction à Emmanuel de Richelieu, duc d'Aiguillon, lieutenant général du Roi en Bretagne et commandant en chef de la province de 1753 à 1768. Il profite de la fin de la période d'aide financière de la France à la Bretagne suite au rattachement du Duché en 1532. En 1760, année où il est président des Etats de Bretagne, il obtient le versement de 10 000 livres pour démarrer les travaux. L'ingénieur du roi, Magin, est chargé du projet : il s'agit d'augmenter la surface du quai précédent depuis le moulin du pont de Sainte-Anne jusqu'au quai de Viarmes, terminé en 1753, suivant une ligne droite, avec une cale à deux rampes. Les travaux débutent en 1762, mais le chantier est arrêté peu après. Ce projet ne satisfait pas les bateliers car il accroît l'étendue du quai au détriment de la rivière. Le chenal est trop étroit et il génère ainsi un courant violent contre le mur de revêtement qui rend impossible l'amarrage des bateaux lorsque la rivière est grosse.

L'ingénieur des Ponts et Chaussées Anfray, critique ce projet et propose une modification des travaux en concertation avec les marins, dit plan Anfray de 1763, accepté par la communauté de ville : un décrochement ou cassure pour former une espèce de bassin avec diminution de la surface du quai. Les marins demandent aussi une assise de pierres en moins pour faciliter les chargements et déchargements. En 1769, l'Intendant donne son accord pour ces modifications et conformément à la demande des marins, le quai est limité en hauteur juste ce qu'il faut pour qu'il ne soit submergé par la mer à son plus haut niveau. Les travaux reprennent en 1770 suivant le nouveau plan Anfray. Le quai est remblayé de pierres provenant de différents chantiers de la ville mais aussi de la pierre crayeuse venant de Rouen, ramenée par des caboteurs depuis cette région, pierre qui devait être transformée en chaux, aux différents fours à chaux. Les travaux sont terminés en 1786. Le quai mesure 115 m en longueur et 4 m en hauteur ; il comprend alors cinq bornes d'amarrage en pierres de taille, une grande cale pavée et une double cale de plus petite taille. Une partie du quai à proximité de l'anse de Viarmes a été boisée en espace dénommé "Quai Planté".

La double cale qui empêchait le stationnement des navires est supprimée entre 1904 et 1906.

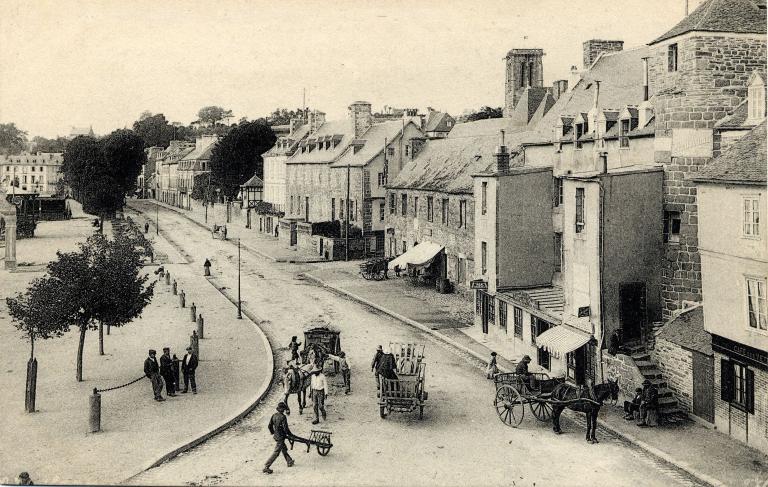

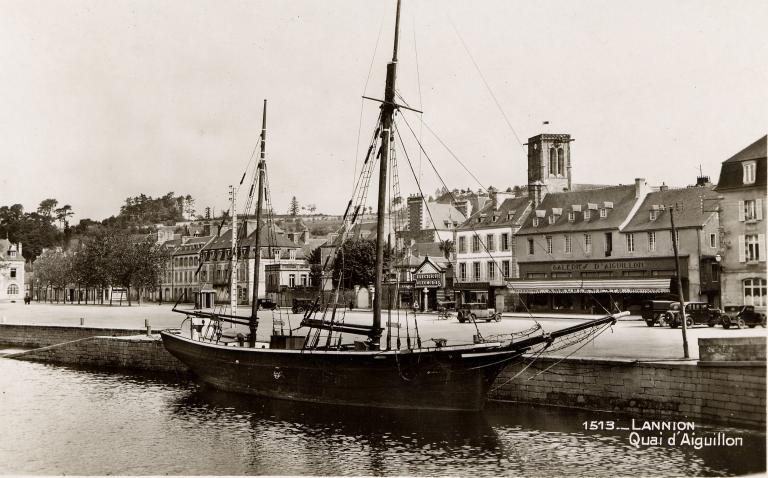

Le quai d’Aiguillon situé en proximité du centre-ville est intimement lié à la vie locale. Ainsi, au 20e siècle, les quelques passages de récit d’écrivains évoquent le commerce1 en ces mots : Une belle activité règne au port au début du 20e siècle. Le lannionnais Charles Barré (1866-1937), avocat, écrivain dépeint l’ambiance de ces beaux jours : « Nous quittons Lannion vers neuf heures du matin, au moment même où le premier flot de la marée montante arrive, et va bientôt soulever les quelques navires de commerce alignés dans le port. Les quais sont animés : des équipes d’ouvriers et d’ouvrières ventilent les avoines et les blés qu’on embarque à bord, et un peu plus loin, les portefaix déchargent les planches venues de Norvège et les charbons d’Angleterre, tandis que le douanier de service, regardant tout d’un œil distrait, se promène mélancoliquement au milieu des travailleurs… ». « Le jeudi, jour traditionnel de marché, les gens de la campagne convergent vers la ville transformée en un gigantesque lieu de commerce… On profite de ce jour pour vendre quelque animal ou produit de la récolte et ramener ce qu’on trouve en ville et ce que seuls les bateaux de commerce apportent »2. « Malgré l’animation qui règne sur les quais, le trafic est très irrégulier… Le port ne vit principalement que des importations de houille d’Angleterre et un peu, mais de moins en moins du bois du Nord ou de graines de lin des pays baltiques. Il reçoit du « sel de coussin » (reste de sel) que les morutiers cèdent à un prix intéressant à la fin de leur campagne. Ce sel est réutilisé par les 3 tanneries situées en bordure du Léguer. »3. On exporte des céréales, avoine surtout, mais aussi de l’orge et du blé.

Le trafic est interrompu lors des deux Guerres mondiales, malgré une reprise dans les années 19304. L’après-guerre connaît un retour à l’activité en 1947 mais sans export. Puis en 1959 la construction du CNET (Centre National d’Etudes des Télécommunications) génère l’importation de ciment et divers matériaux ; le trafic du bois reprend aussi.

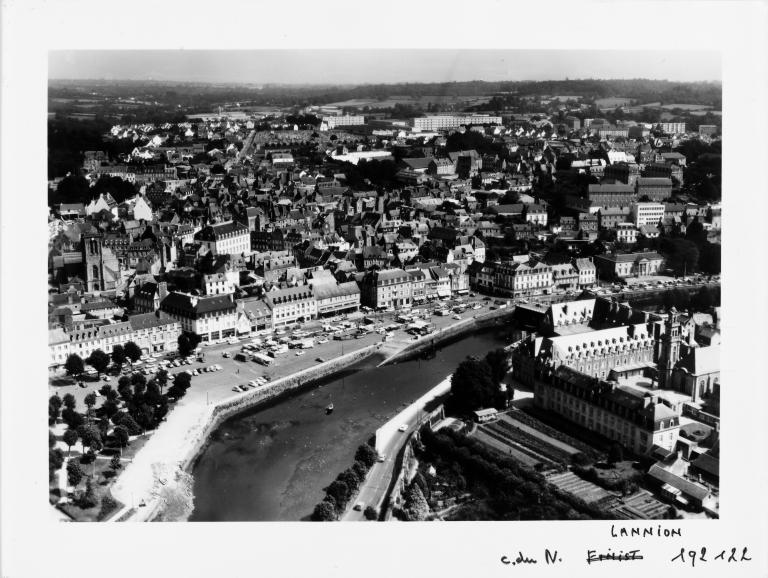

L’absence d’infrastructures adaptées aux navires et au transit des marchandises entraîne peu à peu la disparition de la vocation portuaire de Lannion. Le cabotage international s’interrompt définitivement le 10 octobre 1972. Seuls les sabliers perpétuent une activité pendant une vingtaine d’années.5

Les bornes d'amarrage sont supprimées vers 1970. Le 29 mars 1970, le quai d’Aiguillon s’effondre pour la deuxième fois sur une vingtaine de mètres. Cette partie qui commençait déjà à s’affaisser n’a pu résister aux dizaines de tonnes de sable déchargée la veille. Le quai, réparé plus tard, le sera avec du béton et non pas avec les pierres d’origine. Depuis la construction d'un pont en aval près de l'anse de Viarmes en 1971, d’abord le pont provisoire métallique Bailey, puis un pont en béton en 1974, le quai d'Aiguillon n'est plus accessible aux bateaux.

Néanmoins le quai d’Aiguillon demeure un des lieux animés de la ville, le jeudi notamment, encore jour de marché à Lannion. Les gens de la campagne viennent y vendre leurs productions, issues de la culture et de l’élevage de porcs ou de volailles. Mais les boutiques ne proposent plus les produits rares apportés par les bateaux venus accoster au port. Les animations festives, les évènements musicaux et les bals, n’ont pas quitté les lieux du quai d’Aiguillon où il est aussi agréable, en tout temps, de longer les nouveaux espaces végétalisés.

Le projet « Lannion 2030 » promet de redonner au fleuve un espace fédérateur progressivement requalifié et revalorisé.

(1) « Lannion, un port sur le Léguer », André Le Person, 2004,Editions de la Plomée, page 261.

(2) Id (1), page 259.

(3) Id (1), page 265.

(4) Id (1), page 281 à 285.

(5) Id (1), page 286 à 290.

Editeur