La Corderie

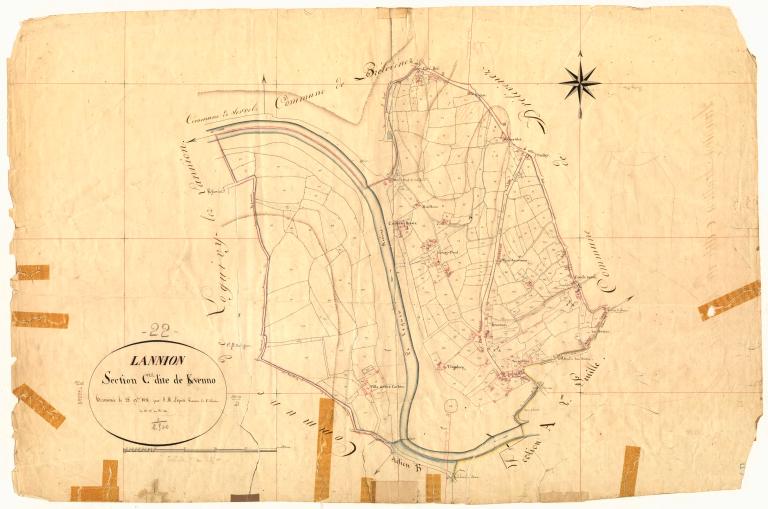

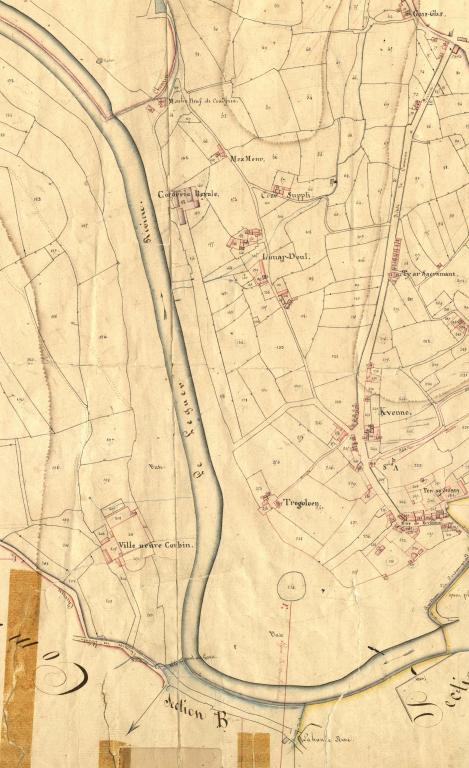

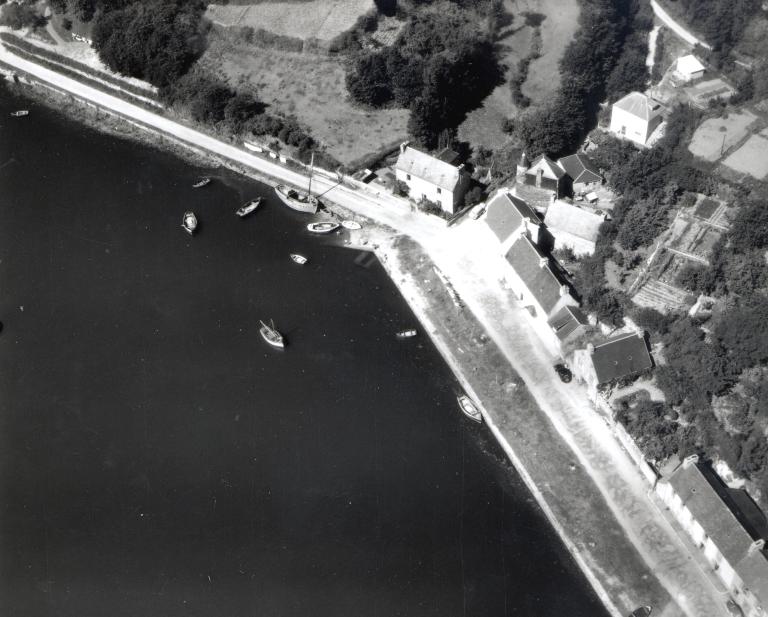

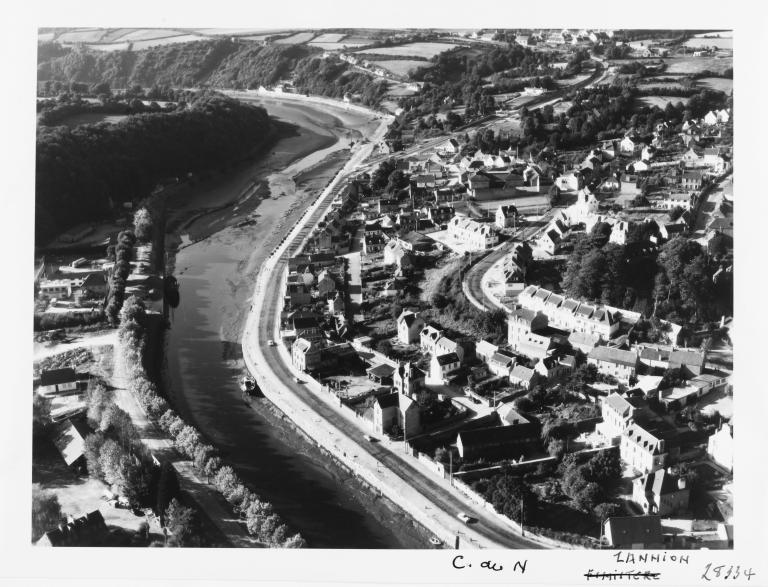

En 1785, une corderie est installée le long du Léguer à environ 1 km en aval du quai d’Aiguillon. Un espace rectiligne de plusieurs centaines de mètres est arrangé sur les berges pour confectionner les cordages. Un petit quai vertical est construit pour aider au chargement des bateaux, et prend le nom de quai de la Corderie. En 1832, il est surtout utilisé par les navires de gros tonnage : il permet à ces gros navires de stationner sans avoir à passer le coude de la Haute Rive où se trouve un banc de vase qui gêne la navigation. Les travaux de rectification du chenal ne débutent qu’en 1838. En 1878, l’ingénieur des Ponts et Chaussées Jourjon indique : « C’est là que s’arrêtent les bâtiments de 240 tx qui, il y a 25 ans, pouvaient avec facilité remonter jusqu’à Lannion. A présent, ils ne peuvent plus compléter leur cargaison ni opérer leur chargement ailleurs que sur ce point, et le commerce entrevoit avec anxiété, le moment où cette ressource viendra à lui manquer. »

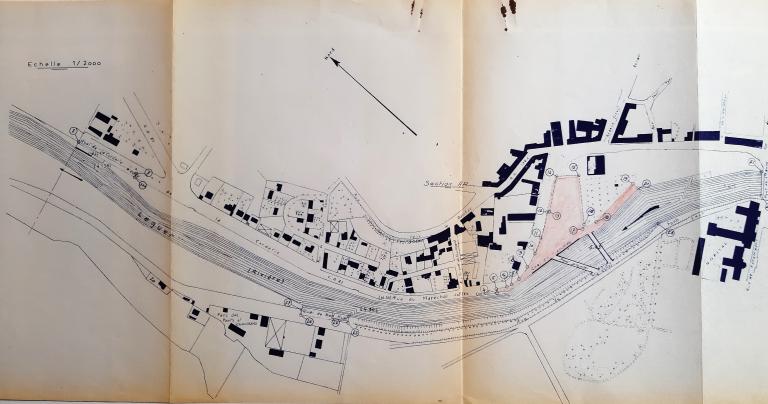

En 1912 le quai de la Corderie s’effondre. Les quais de la Corderie sont en effet en mauvais état. Le Journal de Lannion du 11 mai 1912 : « Un éboulement. Les quais de Lannion et notamment ceux de la corderie sont en bien mauvais état. Les grandes pluies de l’an dernier ont miné les murs à la base et partout il y a des tassements considérables. Un éboulement très important et aussi très dangereux vient de se produire en face des « Galères ». La maçonnerie a croulé dans le Guer emportant une masse de terre dans sa chute. Il est à craindre que d’autres pans de mur ne cèdent encore à cet endroit. Les dégâts sont très importants. ». Le Lannionnais du 12 mai 1912 : « Éboulement au quai de la corderie. Une partie du quai, située en face de la « corderie royale » s’est effondrée ces derniers jours. Le mur qui était fait en pierres sèches a cédé sous le poids de la masse de terre qui se trouvait derrière. Il est à désirer que les réparations nécessaires soient faites le plus tôt possible, car de nouveaux pans du mur menacent encore de s’écrouler. ». Rapport de l’Ingénieur des Ponts et Chaussées (25 octobre 1912) : « L’avarie cale de la Corderie la rend actuellement inutilisable et cause une grande gêne au trafic. Cet ouvrage est en effet utilisé par tous les navires que leur tirant d’eau empêche de remonter jusqu’aux quais et les caboteurs qui craignent d’amortir pendant une semaine durant les mortes-eaux viennent y compléter leur chargement. ». Lettre de l’ingénieur au ministre : « La cale actuelle comprenait deux rampes à chaque extrémité inclinées chacune à 12%. La suppression de celle d’aval jamais utilisée a permis d’augmenter de 20 mètres la longueur utile du terre-plein ; la pente a été réduite pour rendre plus facile l’accès aux voitures chargées. Enfin, un escalier a été emménagé à l’extrémité de la cale pour permettre l’accostage des bateaux de pêche, de Locquémeau et du Yaudet, qui viennent livrer leur poisson sans avoir toujours l’eau nécessaire pour parvenir au port. Le détail estimatif s’élève à 29 000 F. La moitié du trafic, soit 5 000 tonnes se fait à la cale de la Corderie. Il arrive fréquemment que deux ou trois navires viennent y accoster en même temps. ». Rapport de M. Soisbault, membre de la Chambre de Commerce, maire de Lannion de 1911 à 1929 : « Les caboteurs se servent de cette cale pour recevoir la fin de leur cargaison lorsque la morte-eau approche, ce qui leur évite l’amortissage, (Bloqué à quai pendant les mortes-eaux), et sa disparition momentanée cause un préjudice considérable à tout le commerce maritime local. De plus, il est à craindre que, de ce fait, les armateurs au cabotage ne cessent d’affréter pour le port de Lannion où ils sont exposés maintenant à amortir huit ou dix jours selon le rapport des marées. »

Le projet de reconstruction du quai et de la cale est approuvé en juin 1913, la longueur de 49m est jugée suffisante pour que deux navires y accostent. Les travaux sont néanmoins interrompus par la Seconde Guerre mondiale, et ne sont terminés qu'en 1920.

En 1939, "le Quai de la Corderie ne sera pas allongé", titre le journal local : « Le ministre des Travaux Publics a fait connaître que le port de Lannion était suffisamment équipé pour répondre aux besoins actuels de la navigation et qu’il ne pouvait dans ces conditions donner une suite favorable au projet qui lui était présenté. » (Le Lannionnais du 22 janvier 1939).

La Corderie Royale puis Nationale

L’exportation du chanvre est une source de richesse pour la région lannionnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Mais cette culture, bien développée dans l’évêché de Tréguier, connaît une crise en 1739.

Les chanvres de Lannion sont estimés partout en Bretagne. La région approvisionne la Marine, ce que confirme le ministre le 31 juillet 1756 : « Je compte apprendre incessamment le départ de la frégate l’Héroïne qui n’attendait que le vent favorable pour escorter le convoy destiné pour la Manche. Il est à propos que cette frégate à son retour prenne sous son escorte quatre bâtiments de Saint-Malo chargés de 400 milliers de cordages pour le port de Brest et des barques à Lannion, chargées de 50 à 60 milliers de chanvre pour ce même port. » (Un millier = 1000 livres = 489,5 Kg). Le 25 juillet 1765, plusieurs quantités de chanvres sont acheminés de Lannion à Lorient pour la construction du vaisseau le Bretagne : « 42 paquets de chanvre, pesant 1 001 livres poids de 17 onces, dont l’emplette a été faite à Lannion par le sieur Chauvel le 23 août 1764. » (AD35, C 4 715). En 1776, « la production ayant diminué des deux tiers » au dire de l’Intendant de la Marine de Brest, qui regrette les belles années 1738-1739 où « la culture du chanvre était si active que les quartiers de Tréguier et Lannion ont fourni jusqu’à 900 milliers par an pour la marine royale. » (AD35, C 1556). L’État s’efforce alors de relancer cette culture. En 1781, l’administrateur Joly de Fleury considère le chanvre du Trégor comme l’un des meilleurs d’Europe : « Ce sont les chanvres de Lannion, qui, après ceux de Riga, soutiennent les plus fortes épreuves. » (AD35, C 1555).

Le canton de Lannion reste un gros producteur grâce à ses communes côtières. Ailleurs, les chanvres ou les lins sont cultivés comme appoint, et à l’intérieur des terres, ils sont de mauvaise qualité. La Marine s’intéresse toujours de près à la production lannionnaise, et en 1783, elle cherche à y implanter une corderie. Un premier projet apparaît en février 1784, « sur un terrain vague appelé les Buttes ». Le site n’est néanmoins pas retenu. Elle est finalement installée sur la rive droite du Léguer, en aval du port, sur un espace rectiligne, car les cordiers doivent disposer d’une grande longueur pour façonner les cordages les plus longs. Le sieur Guillot, Commissaire Ordonnateur de Saint-Malo, y fait « espader » le chanvre qu’il s’est procuré juste après le teillage, c’est-à-dire le battre pour l’affiner, puis il le fait peigner. Il peut ensuite approvisionner les arsenaux de Lorient et Brest. A l’origine, une filature de toiles à voile et de vêtements de travail, était prévue. Celle-ci ne sera jamais construite. Une partie de ces cordiers sont des bagnards, ou des condamnés aux galères, sujets dits les plus méritants du bagne de Brest, et placés ici parce que les conditions y sont moins difficiles. Leur présence est attestée par un acte de décès dans l’État-Civil de Brélévenez : « Henry Cremer, allemant âgé d’environ trente cinq ans, forçat numéro 24 175, noié le dix octobre 1789 à la recherche d’un chalan, et retrouvé le 18 même mois et année, a été par permission de l’amirauté de Morlaix, inhumé dans le cimetière de cette église. »

Malgré l’importante production de chanvres dont le débouché constitué par la Marine reste stable, l’activité de la Corderie diminue à partir de 1791 à cause d’un marché trop fluctuant. Les producteurs sont très mécontents de cet abandon. En avril 1793, il est question de la remettre en activité : « On nous annonce de prochains travaux à notre corderie ; elle n’est pas encore en activité. C’est une perte pour l’état, car certes on y travaillerait à moins de frais que dans les ateliers de Brest. » (Lettre au député Couppé). En décembre 1793, on parle de l’implantation d’une Corderie au chef-lieu du département, Saint-Brieuc, ce qui fait réagir le Commissaire de la Marine à Paimpol. Il explique les avantages à conserver celle de Lannion, qui, entre temps, est passée de « Royale » à de « la République » : « La Corderie de Lannion est au centre du pays qui produit le plus de chanvre dans le département. Donc, elle doit avoir la préférence sur celle proposée à Port-Brieuc qui ne pourrait être alimentée que par les chanvres du cru du District de Lannion. La position de la rivière de Lannion est infiniment plus commode pour se rendre par mer à Brest que celle de Port-Brieuc. »

En fait, cette lettre n’a pas de suite. La Corderie ne retrouve pas son activité originelle, tandis que celle de Saint-Brieuc se développe Le conseil municipal ne désarme pas pour autant, et près d’un an plus tard, le 19 novembre 1794, il considère qu’ « Il serait d’un très grand avantage pour la République de mettre la Corderie en activité. » (AD22, 38L1). Cela ne change en rien la destinée de la Corderie qui ne sera pas remise en service. Tout au plus, sert-elle pendant de longues années, d’entrepôt aux négociants en chanvre et en lin. Malgré son existence éphémère, elle restera longtemps présente dans la mémoire des Lannionnais, et donnera son nom au lieu où elle était implantée.

En 1825, la Corderie Royale est cédée aux Domaines par la Marine qui ne l’utilise presque plus. La municipalité informe le Préfet des avantages de la rétrocession au profit de la ville : « La ville tient à cet établissement avec d’autant plus de motifs que ce terrain lui est agréable et nécessaire : agréable parce qu’il forme une promenade publique qu’elle veut faire joindre par une levée déjà commencée à un nouveau quai près le pont de Viarmes ; nécessaire puisque c’est par ce terrain que l’on transporte de la ville, des marchandises dans les navires assez nombreux qui, en raison de leur tonnage, s’y arrêtent. Tout concourt donc à assurer à la ville la transmission de cette propriété : elle conserverait les édifices en leur état actuel et les entretiendrait à ses frais, elle finirait sa promenade, la Marine trouverait encore le même établissement en cas de besoin pour le service de sa majesté et la ville aurait un local convenable pour grenier de subsistance ou pour atelier de filature, ou pour recevoir des prisonniers marins militaires : en 1813 et en 1814, 5 à 600 espagnols y ont été détenus, soit des forçats si l’on en voulait par eux faire curer le port rempli de vase. ». La Corderie accueille donc quelques bagnards ou galériens pendant quelques années.

Géomètre du cadastre