1160-1200 : Conan IV, duc de Bretagne, donne aux cisterciens de Langonnet des terres situées aux bords de la Laïta, en lisière de la forêt de Carnoët, pour établir, par les soins de Maurice, abbé de Langonnet, une abbaye dédiée à Notre-Dame qui prendra dès le 13e siècle le vocable de son fondateur connu pour ses miracles opérés en basse Bretagne.

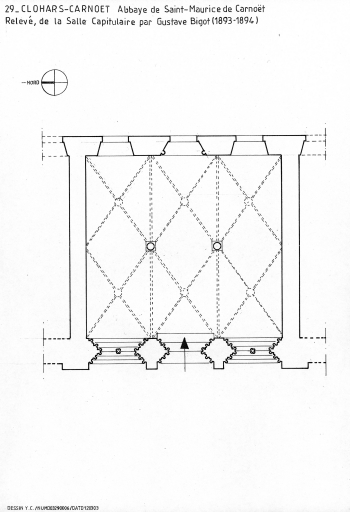

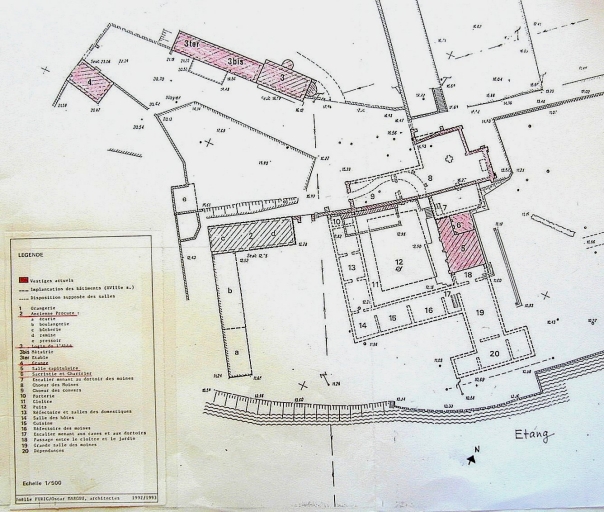

Vers 1250 : Pas de traces architecturales du premier établissement. Jardins, vergers, étang et vivier sont mentionnés, d´après Abgrall, dans un document de 1225 retranscrit en 1658. Construction de la salle capitulaire et probablement du chartrier, encore en place. La salle capitulaire sert, comme le choeur de l´église, de lieu de sépulture.

Début 15e siècle : Reconstruction du choeur de l´église par Guillaume de Keresper. Des vestiges de cette époque (baie, niche) semblent être en place dans le parement sud de la nef (ruinée).

Fin 16e siècle : D´après Abgrall, réparation de certains bâtiments (non précisés) par Pierre du Vieux Chastel. En 1600, l´ensemble est en bon état.

1636 : Dubuisson-Aubenay mentionne, dans son "Itinéraire de Bretagne", la sépulture de Maurice, premier abbé, inhumé dans l´église : " Son tombeau est élevé et resserré dans la paroy boréale du sanctuaire de l´église. Et dans le chapitre du cloistre, il y a une autre tombe fort élevée en pierre dur avec ces mots CARIOU ABBAS qui fut le 6e abbé, mort en 1295 ".

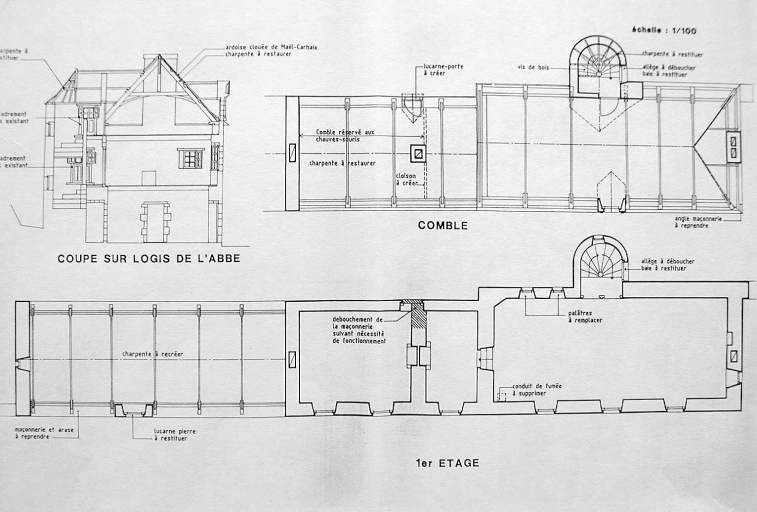

1681-1727 : Sous Pierre-Guillaume de la Vieuxville, abbé commendataire et évêque de Saint-Brieuc entre 1721 et 1727, reconstruction, en 1685, de l´élévation ouest de l´église et probablement de la partie sud des bâtiments conventuels, tout en conservant la salle capitulaire et le chartrier, englobée dans le nouveau chantier. Construction ou reconstruction du logis abbatial.

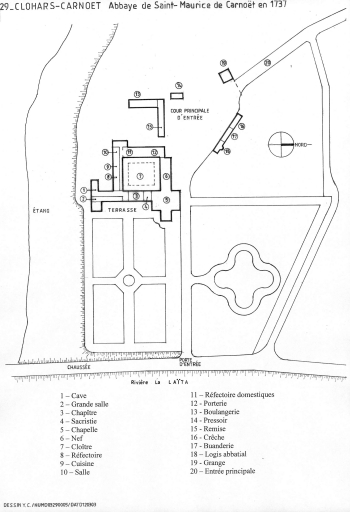

1737 : Plan de l´abbaye dressé par Gannepon ; la copie faite par Joseph Bigot au milieu du 19e siècle (original non retrouvé) n´est elle-même connue que par une copie de qualité médiocre. Elle reflète néanmoins la structure de l´ensemble (église, cloître, communs, grange, logis abbatial) telle qu´elle perdurera jusqu´au 19e siècle.

Milieu ou 2e moitié 18e siècle : construction de l´orangerie et peut-être des communs (ateliers ?) au nord de la clôture, connus par une photographie.

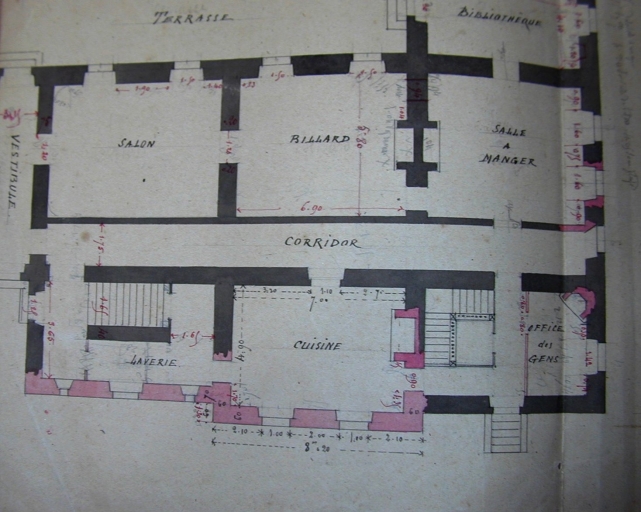

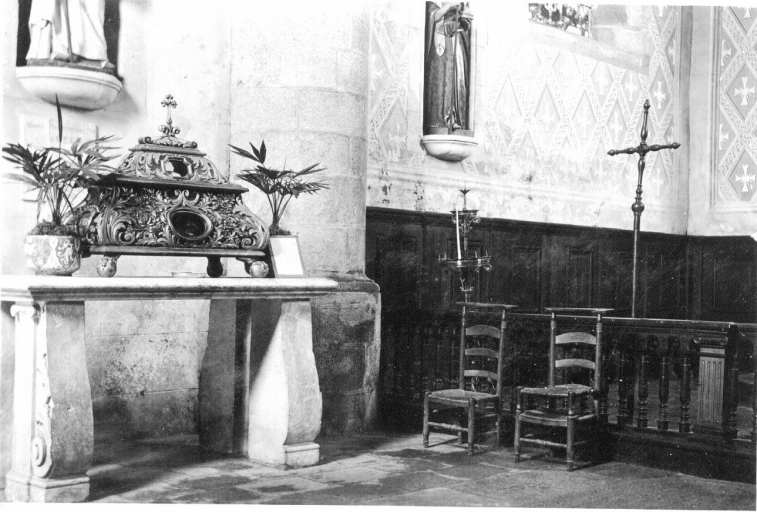

1790 : Vente comme Bien National. L´ensemble est composé de bâtiments conventuels (église avec clocher et trois cloches, cuisine, caves à vin et à cidre, chambres d´hôtes, réfectoire, infirmerie, salles, chambres et dortoirs au rez-de-chaussée et à l´étage, bibliothèque avec environ 1000 ouvrages), du logis abbatial associé à une métairie, de communs abritant ateliers, logements, four à pain, pressoir, remise, écurie, d´un pavillon de jardin et d´une orangerie. Dans l´inventaire des biens de l´abbaye figurent, d´après Abgrall, un certain nombre de pièces d´orfèvrerie (ciboire, boîte aux saintes huiles, calices, chandeliers, croix, crosse et bénitier), ainsi que les reliques du saint fondateur conservées dans un reliquaire (actuellement église paroissiale de Clohars-Carnoët). Ruine de l´église.

1823 : Les bâtiments figurent, peu modifiés dans leur emprise au sol par rapport au schéma de 1737, sur le plan cadastral.

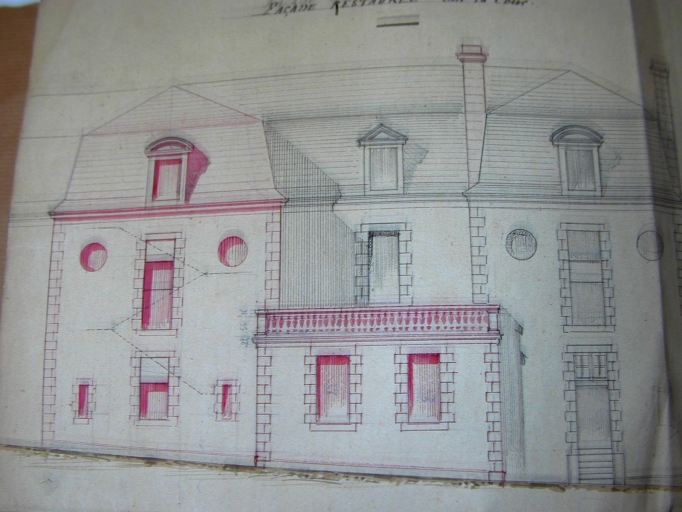

1849 - 1860 : Joseph Bigot, architecte diocésain, dessine en 1849 une baie à réseau gothique, peut-être un vestige provenant de l´église ruinée. Disparition du cloître et des autres parties conventuelles. Acquisition par Léon Lorois (1837-1909), député du Finistère en 1877, et son épouse, Marie Conte de La Maisonfort (1848-1899), qui transforment les anciens bâtiments conventuels (aile sud) en lieu de résidence. Une chapelle domestique est aménagée à l´étage, au-dessus du bras sud de l´ancienne église abbatiale. Les débuts des travaux restent difficiles à cerner. Les architectes Bigot, père et fils, y interviennent probablement depuis 1860. Il se peut que les travaux soient confiés, dans un premier temps, à Joseph Bigot auquel incombe de restructurer l´ensemble. Les bâtiments annexes hors clôture abritent une exploitation agricole.

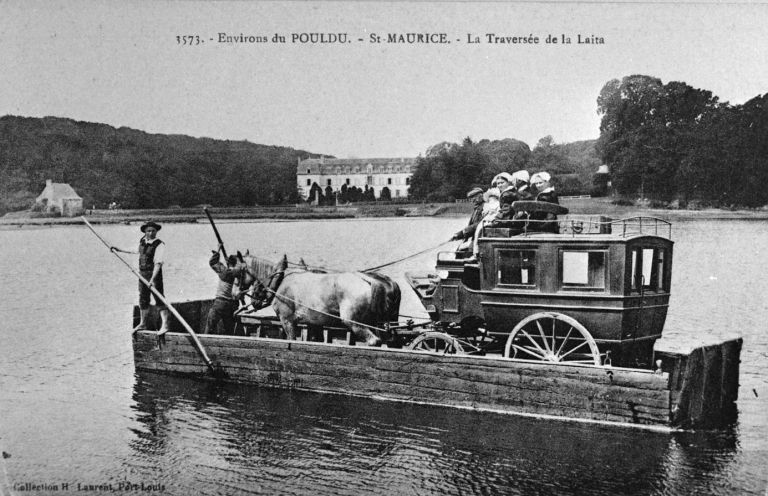

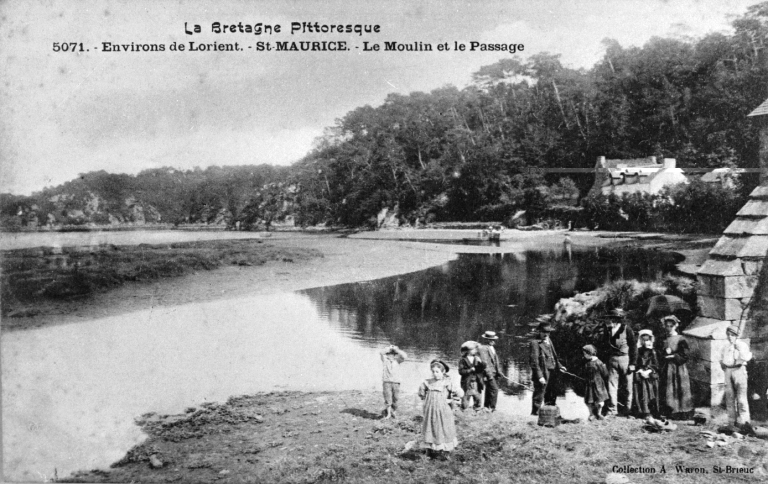

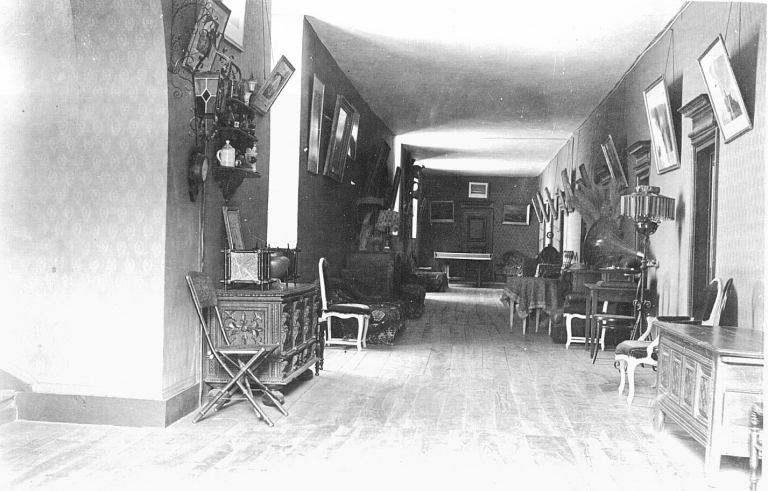

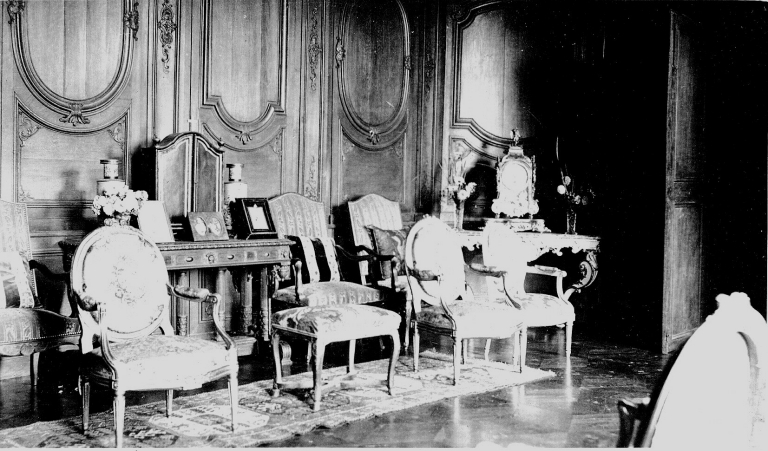

1882-1885 : Travaux d´aménagement secondaires exécutés par Gustave Bigot (rajout d´une cuisine au sud ouest) ; les croquis montrent que les travaux se greffent sur un bâtiment du 18e siècle, par ailleurs connu par des photographies dont certaines figurent également l´intérieur de la demeure (couloirs, salles, chapelle). Consolidation de l´ancienne salle capitulaire, augmentation de l´épaisseur murale, à l´extérieur, entre les baies, et réfection des joints en ciment. Aménagement d´un jardin au sud. Mise en place d´un portail en fer forgé aux initiales de Lorois. Le moulin à marée figure sur les vues de cette époque.

1919 : Le domaine appartient à la famille de Rodellec du Porzic, héritiers de Léon Lorois. Abgrall note la qualité des jardins et l´excellence des potagers et vergers ; l´auteur compare la salle capitulaire, « toute fraîche, toute pimpante, toute neuve », à celles de Langonnet et du Relecq.

1940-1945 : Réquisitionné par l´armée allemande, le château est incendié lors des combats de Lorient.

1953 : Disparition des corps de bâtiments ruinés, à l´exception de la salle capitulaire, de l´ancien logis abbatial, de l´orangerie et d´une partie des communs.

1956 : L´ancienne salle capitulaire est inscrite à l´inventaire supplémentaire des monuments historiques.

1964 : Le site comprenant la rive droite de la Laïta aux abords de l´ancienne abbaye est inscrit.

1991 : Le domaine de 120 hectares devient propriété du Conservatoire du Littoral.

1995 : L'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis composant l'ancienne abbaye Saint-Maurice, y compris les sols archéologiques et les allées d'accès, mur d'enceinte, portails, douves et étang, est inscrit à l´inventaire supplémentaire des monuments historiques.

1995-2002 : Restauration progressive des bâtiments (à l´exception de l´ancienne procure, en voie de disparition), des clôtures et des espaces végétaux.

Architecte du département du Finistère (1835-1873). Architecte du diocèse de Quimper et de Léon (1837-1892).