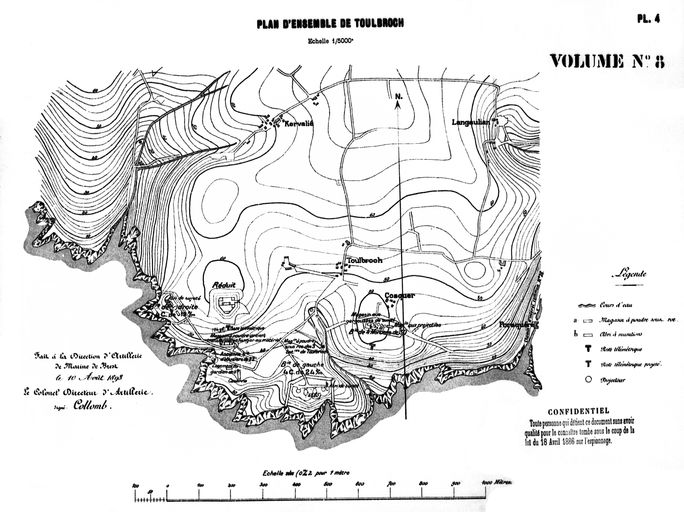

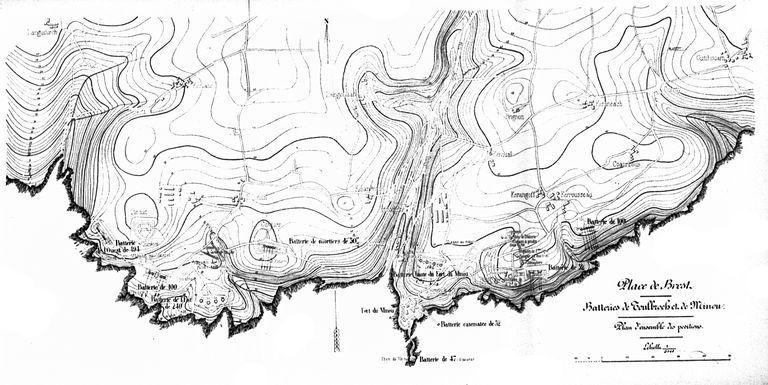

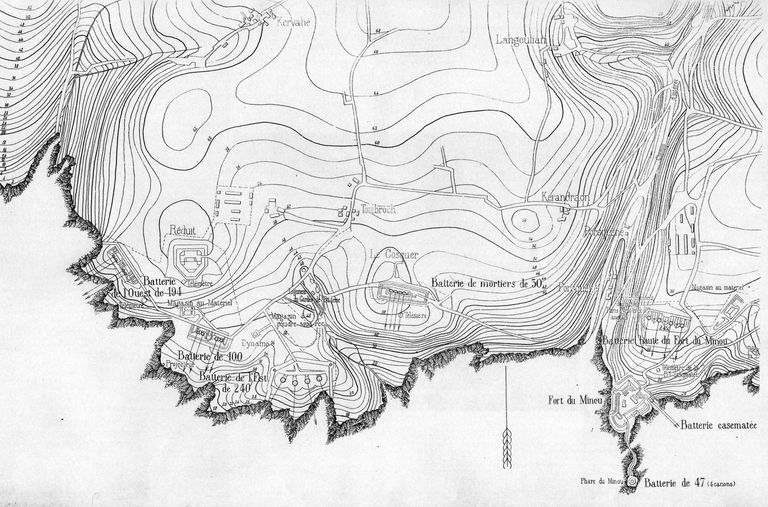

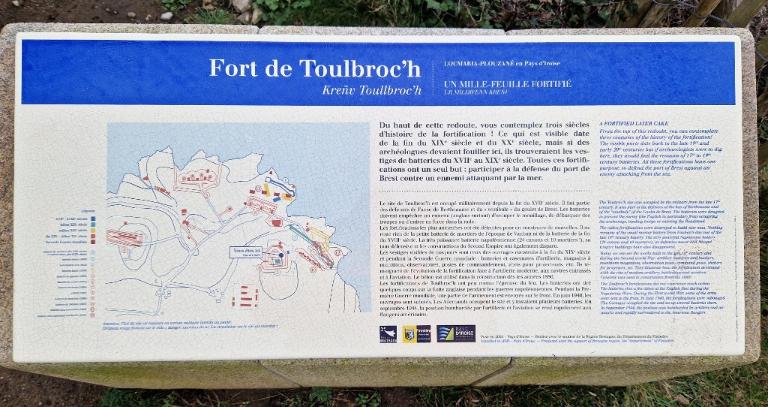

Emplacement stratégique surplombant le vestibule de la rade de Brest et contrôlant l’anse de Bertheaume, la pointe du Grand Minou, également nommée Toulbroc’h (c’est le nom du lieu-dit), regroupe de nombreuses fortifications construites à partir de la fin du 17e siècle pour la défense de la ville-arsenal de Brest. Il s’agit essentiellement de batteries d’artillerie de côte qui regroupent des canons et mortiers dont l’objectif est de protéger les mouillages, d’éviter le passage en force du goulet de Brest par des ennemis ou un débarquement suivi d’une attaque surprise des fortifications.

La pointe du Grand Minou à Locmaria-Plouzané est située à l’ouest de la pointe du Petit Minou. En breton, min (minou au pluriel) signifie la bouche, l’embouchure, en référence au goulet. Le site défensif est nommé "fort de Toulbroc’h" sur le cadastre parcellaire. Toulbroc’h signifiant en breton, le trou du blaireau.

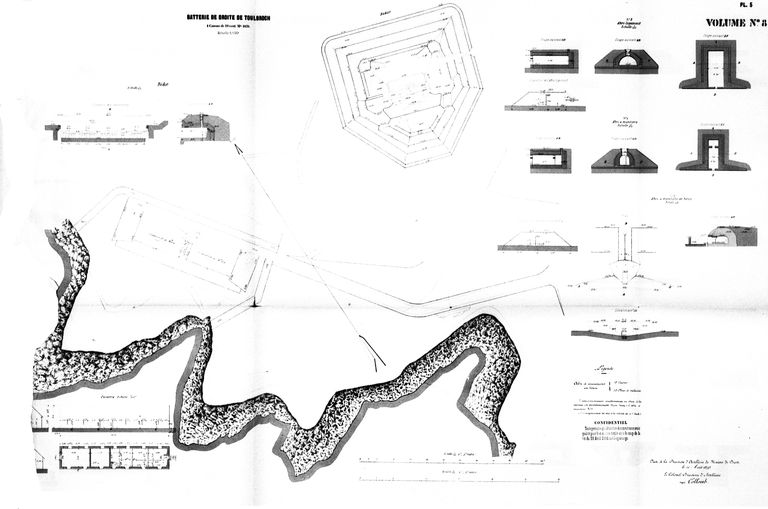

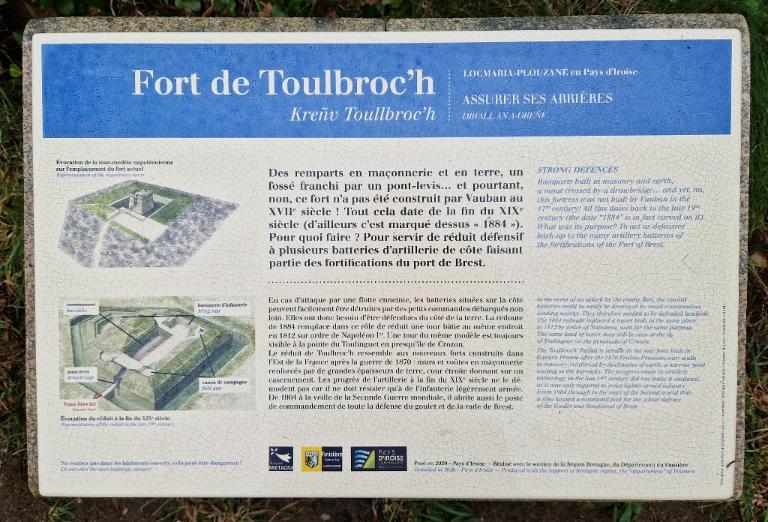

Le cadastre parcellaire de 1841 figure la batterie de mortier et la batterie basse avec caserne, une guérite et un magasin à poudre (fin du 17e siècle - 18e siècle), la batterie haute (1805) et la tour-modèle type 1811 (1812) implantée au point le plus élevé. Une batterie d’artillerie de côte est également aménagée en 1859 pour dix canons de 30 livres et dix obusiers de 22 cm ainsi qu’une nouvelle caserne pour 75 soldats.

En armement transitoire antérieur à 1870, le fort de Toulbroc’h compte treize canons rayés de 30 livres, trois obusiers lisses de 22 cm, deux obusiers rayés et frettés de 22 cm et deux mortiers. L’armement transitoire proposé par la Commission de défense des côtes du 7 février 1870 est identique.

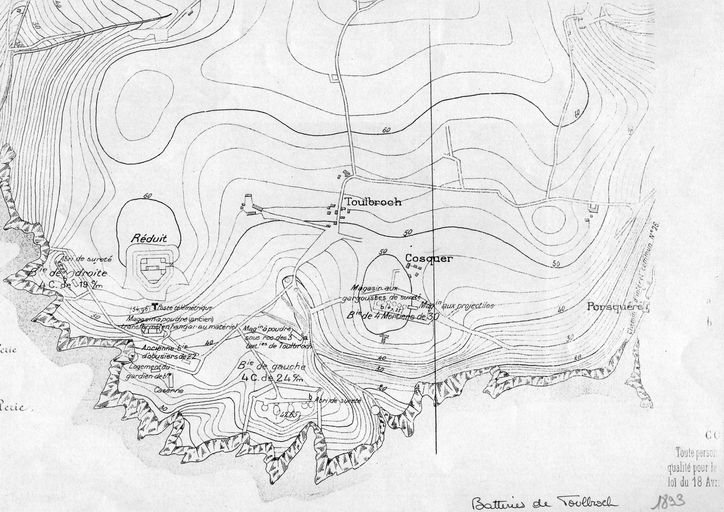

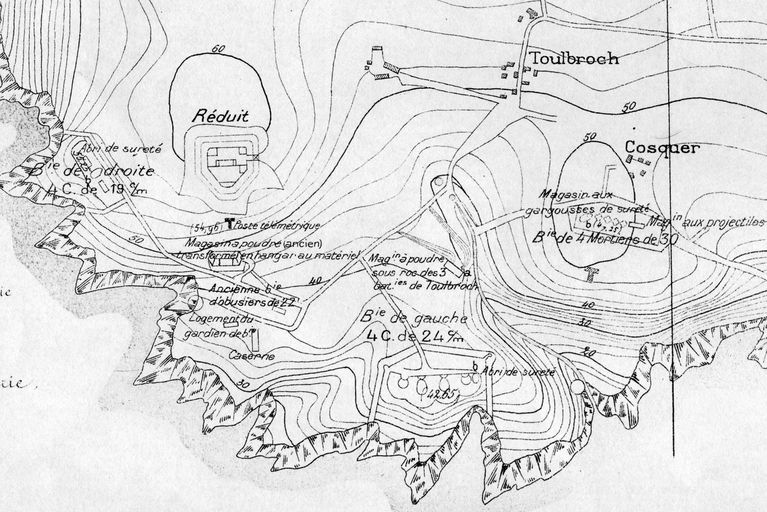

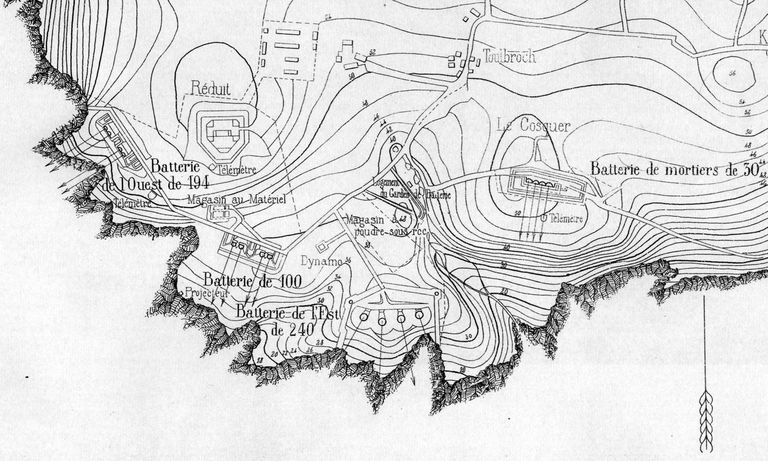

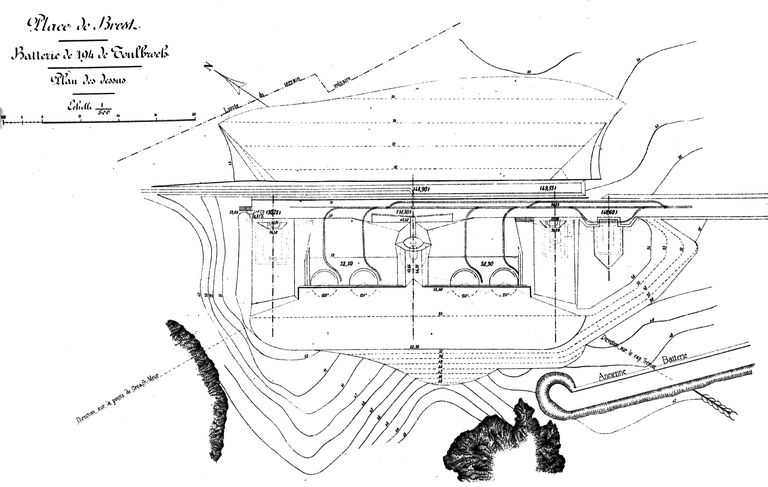

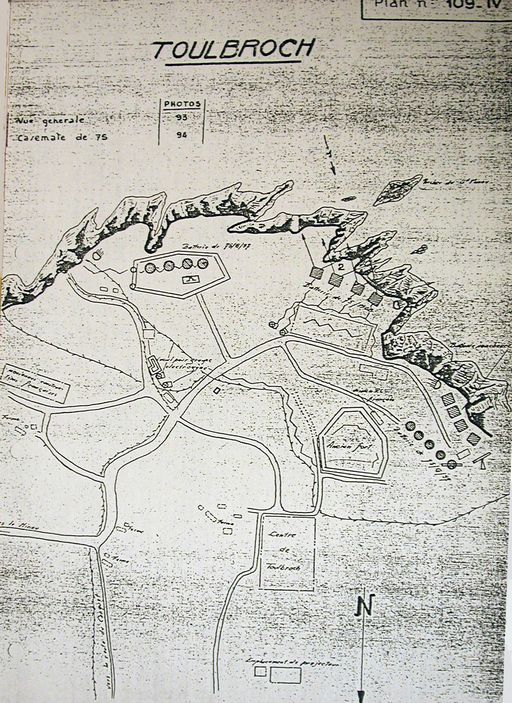

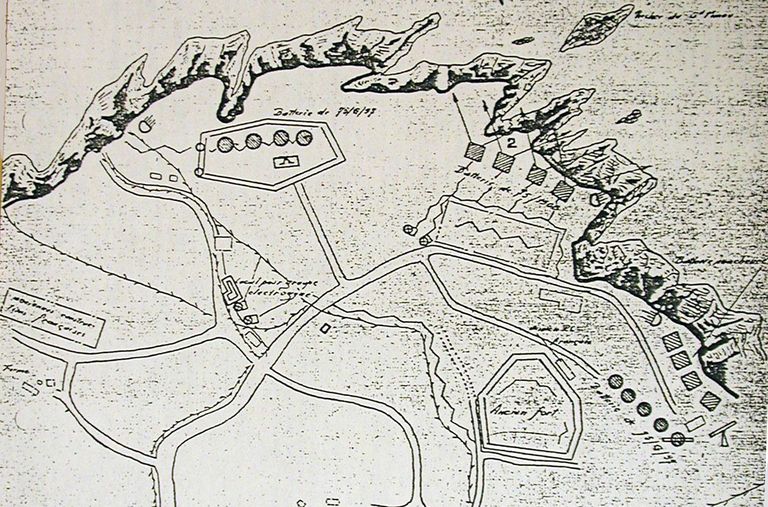

Les évolutions dans l’art de la guerre et la modernisation du site à partir des années 1880 entraînent la démolition de ces fortifications et leur remplacement par de nouvelles batteries d’artillerie de côte : batterie du centre avec quatre canons de 100 mm modèle 1881 à tir rapide puis modèle 1897 à tir rapide (1882), batterie de gauche avec quatre canons de 24 cm modèle 1870 (1884), batterie de droite avec quatre canons de 19 cm modèle 1870 (1884), batterie de quatre mortiers de 30 cm modèle 1883 puis 1893 (1890-1892) et batterie de quatre canons de 240 mm modèle 1903 à tir rapide (1905).

Le besoin de conserver des stocks importants de munitions entraîne la construction d’un magasin à poudre modèle 1874 (1883-1884, il est ensuite reconverti en magasin au matériel), d’un magasin à poudre sous roc (1891) et d’un magasin à munitions pour la batterie de mortier (1899). Chaque batterie dispose d’un magasin de sûreté en maçonnerie puis en béton armé.

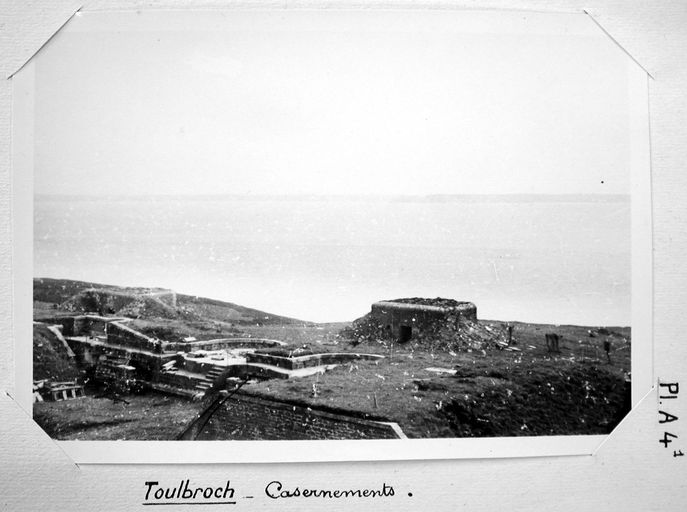

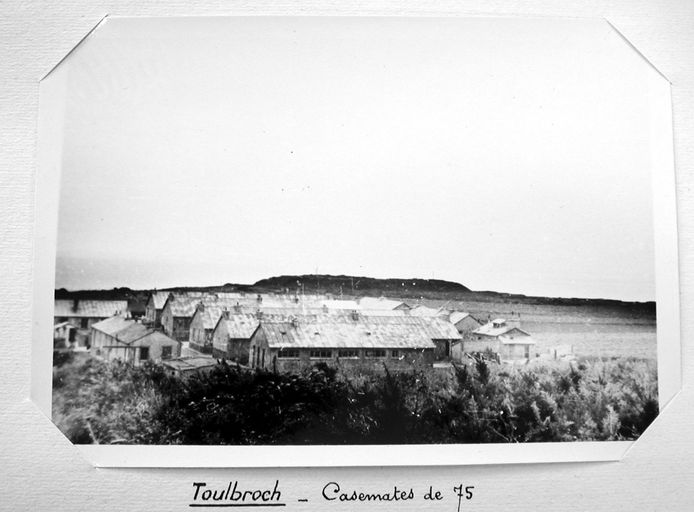

En 1884, la tour-modèle type 1811 n° 3 est remplacé par un réduit défensif de plan hexagonal doté de quatre chambrées voûtées en maçonnerie faisant casernement surmontées de terre en cas de bombardement naval. Sa défense est assurée par un fossé sec, une enceinte maçonnée surmontée d’une banquette d’infanterie et d’emplacements pour des pièces d’artillerie de campagne (quatre canons de 80 mm). Son accès se fait par un pont-levis à bascule aménagé dans sa face est. A partir de 1904, le réduit de Toulbroc’h abrite le poste de commandement central de la défense du goulet et de la rade de Brest avec poste d’observation, bureaux et télégraphes. Un poste d’observation, couvert d’une dalle en béton armé, se trouve à l’ouest au sommet du réduit tandis que le poste de commandement du groupe de Toulbroc’h prend position au sud-ouest dans le fossé du réduit

Un poste télémétrique et un poste de commande de projecteur sont visibles en avant de la batterie de 19 cm.

Comme la guerre maritime se fait aussi désormais la nuit à partir de la fin du 19e siècle, deux projecteurs de 90 cm et de 60 cm, chacun avec abri de jour et abri de combat sont installés à partir de 1895 dans le ravin de Toulbroc’h avec usine électrique, caserne et poste de commande à distance. Dans les années 1910, un feu fixe de 150 cm et un feu chercheur de 150 cm sont implantés devant la batterie de 100 mm et devant la batterie de 24 cm, les installations techniques sont en retrait.

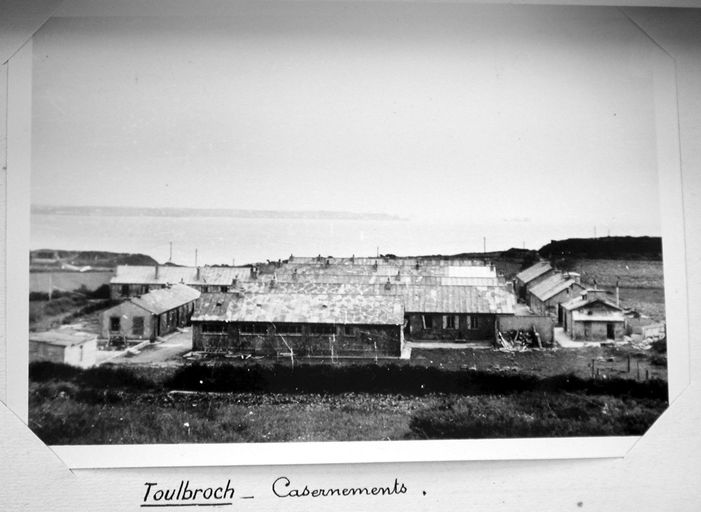

Au début du 20e siècle, des casernements sont également construits en retrait des batteries.

Certaines batteries sont désarmées comme les batteries de 19 cm et de 24 cm qui sont remplacées par celle de 240 mm à tir rapide.

Une batterie d’exercice pour pièces d’artillerie est installée en avant de la batterie de 19 cm. Un canon de 19 cm modèle 1902 était en place en 1940.

L’Entre-deux-guerres voit également l’installation d’un projecteur de 150 cm pour la défense antiaérienne.

Juste avant l’arrivée des troupes d’invasion en juin 1940, les canons et installations de Toulbroc’h sont sabotés.

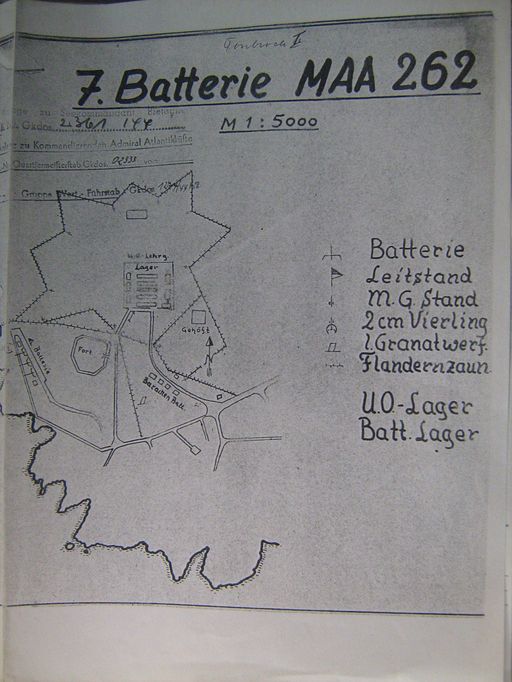

La Seconde Guerre mondiale voit la réutilisation du fort de Toulbroc’h par l’Allemagne nazie. Dès le 30 juin 1940, les artilleurs de la Kriegmarine parviennent à armer trois des quatre canons français de 240 mm modèle 1903 à tir rapide. Fin octobre 1940 : "Dans trois positions pour mitrailleuse, un pilier a été bétonné pour protéger la mitrailleuse contre les éclats. Les sacs de sable autour des positions des mitrailleuses sont terminés. Les travaux de camouflage de la batterie prévue ont commencé". Les casernements français deviennent un camp (Lager) pour les soldats. Le magasin à poudre sous roc sert d'abri anti-aérien, Luftschutzbunker comme l’atteste la construction d’un mur pare-éclats à l’entrée de ce dernier tandis que l’usine électrique abrite l’infirmerie. Après le deuxième trimestre 1943 débute la construction d’une nouvelle batterie de quatre canons de 7,5 cm modèle 1908 sous bunkers-casemate de type 671 (ces canons proviennent de la batterie du fort Robert à Roscanvel). Cette position d'artillerie dépendait du groupe d'artillerie côtière de marine 262 de Brest (Marine-Artillerie-Abteilungen 262) qui dispose d'un poste de commandement dans le fort du Minou. Le fort qui appartient au groupe défensif côtier (Küstenverteidigungsgruppe) de Saint-Renan est numérotée "Re 309".

Une batterie antiaérienne armée de quatre canons de 7,5 cm modèle 1897 est implantée dans la batterie de gauche. La batterie de 240 mm est ensuite armée de canon de 7,5 cm modèle 1897 selon le rapport Pinczon du Sel, ce sont vraisemblablement ces pièces qui devaient être mises sous casemate. Ces bunkers sont restés inachevés comme le montre une photographie issue du rapport Pinczon du Sel. Réseaux de barbelés, champs de mines, postes d’observation et de tir pour mitrailleuse ou mortier complètent le dispositif défensif du côté de la terre.

Le site est bombardé le 11 août 1944 par la Royal Air Force.

Le 25 août 1944, le fort et les batteries de Toulbroc’h et du Minou sont visés à 32 reprises par les canons de 15 pouces (obus de 381 mm) du cuirassé HMS Warspite depuis le large de Ploudalmézeau. Plusieurs coups sont au but malgré la distance de plus de 25 km. L’important cratère sur la batterie de 240 mm pourrait être attribuable aux tirs navals du cuirassé. D’autres tirs ciblent la batterie Graf Spee (57 coups), la batterie Holtzendorff, les Rospects (47 coups), le fort Montbarey (26 coups) et le fort de Keranroux (51 coups). Après des bombardements aériens, des combats au sol et une dernière attaque des Rangers américains depuis Dalbosc à l’ouest, la garnison du fort de Toulbroc’h composée de 237 soldats et 5 officiers se rend le 3 septembre 1944.

Après-guerre, le fort de Toulbroc’h sert pour l’entraînement au tir d’artillerie de marine : la batterie de 100 mm est notamment armée de deux canons doubles français de 57 mm modèle 1947.

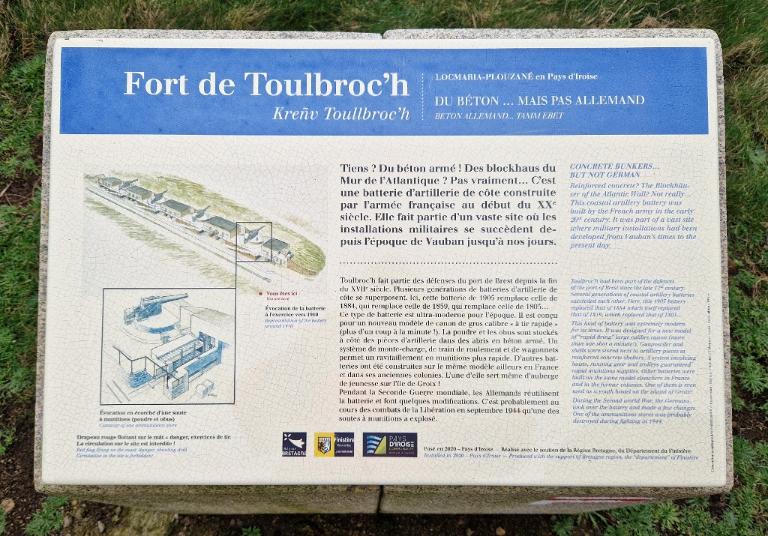

Déclassé du domaine public militaire en 1994 et transféré du Ministère de la défense au Conservatoire du littoral, le fort de Toulbroc’h, est traversé par le sentier de grande randonnée 34 (GR 34). En 2020, une signalétique est installée afin de donner des clés de lecture et de compréhension de ces nombreuses fortifications aux visiteurs.

Une partie du fort comprenant les batteries d’artillerie de 100 mm, 24 cm et de 7,5 cm sous bunkers-casemates et l'usine électrique - appartient au domaine public militaire et sert pour des exercices de tir : ils sont signalés par un pavillon rouge flottant au sommet du mât de pavillon du réduit. Le terrain est clôturé avec signalétique en place.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.