Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

- enquête thématique nationale, Inventaire des phares de Bretagne

- inventaire topographique, Ouessant

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Subdivision de Brest - Saint-Renan

-

Hydrographies

Baie du Stiff

-

Commune

Ouessant

-

Lieu-dit

le Stiff

-

Cadastre

H

598

-

Dénominationsphare, poste d'observation, ensemble du génie civil, édifice logistique

-

AppellationsTour fanal (fin 17e siècle), phare du Stiff

-

Parties constituantes non étudiéesjardin, logement, abri

"Le deuxième étage servira de corps de garde, lequel percé de deux créneaux, défendra la batterie qui protège le mouillage vers l'Ouest". Garengeau, Projet de tour pour l'île de Batz, 1705.

Les tours fanaux du Cap Fréhel et du Stiff à Ouessant appartiennent à la famille des tours côtières de Tatihou, La Hougue et les Hébihens. En fonction des besoins, la tour d'observation à plate-forme d'artillerie s'adapte pour devenir fanal. Avec moins de 6 mètres soit 4 toises de diamètre extérieur à la base et 15 mètres de hauteur, la tour fanal du Cap Fréhel est la plus petite de la série et la tour du Stiff : 23 mètres (12 toises), la plus haute. Située à cinq lieues de Saint-Malo, la tour du Cap Fréhel se trouve dans l'alignement exact du donjon du Fort La Latte et de la tour des Hébihens. Si l'on s'en tient au plan de Garengeau, la tour n'était pas encore réalisée en octobre 1700. On y trouve outre un magasin en rez-de-chaussée et un corps de garde au premier étage, "le logement de celui qui aura le soin du fanal" au second étage, et la torchère en terrasse. Situé à 15 mètres de hauteur, l'éclairage à l'air libre sur réchaud puis sous lanterne était obtenu avec du bois ou du "charbon de terre".

A Ouessant, le fanal de la tour du Stiff allumé dès 1700 s´élève à 89 mètres au dessus du niveau de la mer. L'édifice servait aussi à la surveillance des deux grands mouillages : Lampaul et le Stiff, situés de part et d'autre de l'île. Vauban prévoyait la construction d'une autre tour d'observation et de signalisation, un port (août 1685) ainsi qu'un fort sur le rocher du Corce à l'entrée de la baie de Lampaul (Projet de Denis de Lavoye fait à Brest le 14 décembre 1685). Enfin, une autre tour fanal était programmée par Garengeau à l'île de Batz en baie de Morlaix. En 1712, l'intendant de la Marine écrivait à son ministre : "Nous n'avons sur la côte que la tour d'Ouessant et le fanal de Saint-Mathieu où il est observé de faire du feu de temps en temps, mais il y a déjà très longtemps qu'on n'y en fait que très rarement, faute de matière pour entretenir le feu".

(Guillaume Lécuillier, 2006).

Dès le 13e siècle, des postes de guet avaient été placés dans l'île d'Ouessant pour prévenir les attaques des Anglais. Il faudra pourtant attendre la fin du 17e pour qu'un plan spécifique de protection du port militaire de Brest soit entrevu. Une mission d'étude présidée par le chevalier de Tourville et assistée d'un cartographe est envoyée à Ouessant dès 1681 pour étudier l'installation d'un port et de différentes batteries. Vauban en reprend les conclusions et décide d'entreprendre la construction "d'un fanal avec une batterie fermée au pieds de la pointe de Porclas (à l'ouest de l'île) à cause des deux échouages qui sont de part et d'autre... une petite tour à Saint -Michel et un corps de garde au tombeau de Béhault". Ces tours avaient alors plus une fonction de surveillance (militaire ou de la navigation) liée à la protection de navires de la Marine abrités en baie du Stiff. En fait, le projet de Vauban d'un port embusqué ne verra pas le jour, mais dès 1700, le premier phare de l'île s'allumera au lieu dit "tombeau de Béhault".

En 1669, Seignelay, le fils de Colbert qui a repris la charge après le mort du "grand ministre", charge l'intendant de la Marine de Brest d'envoyer sur les lieux "le sieur Herpin, capitaine du port, et le sieur Delavoye pour voir l'endroit où des tours pourraient être le mieux placées et préparer ce qu'il faut pour les faire construire incessamment". Il s'agit de réaliser deux fanaux aux extrémités de l'île pour assurer la sécurité des navires de commerce qui cherchent à entrer dans la Manche. Toutefois, seul le Stiff verra le jour. La tour, dont on ne sait que peu de chose de sa construction, est allumée en 1700. Une mention inscrite dans la Gazette de France de l'abbé Renaudot montre l'importance stratégique de cet allumage puisque le roy Louis XVI lui-même voulait signifier au monde entier sa participation à cette entreprise charitable. Le feu fut semble-t-il allumé épisodiquement puisqu'il ne fonctionnait que les mois d'hiver : du 1er octobre à la fin mars. Le gardien, qui s'appelait Jean Lards, devait alimenter le feu tout en surveillant étroitement le passage des navires. Il en rendait compte par des signaux vers le continent. Pour alimenter le foyer du phare, on utilise principalement du bois ou du "charbon de terre" que l'on fait venir spécialement, par un accord secret, des grandes mines d'Angleterre. La consommation, par mois, était de 40 à 45 barriques de charbons (une barrique pour environ 225kg), d'une corde et demi de bois, de trois cents fagots et trois livres de chandelle. Les gardiens devaient transporter chaque soir l'équivalent d'une quinzaine de paniers de charbon soit près de 100 à 150 kilos/jour. La consommation de charbon atteignait le chiffre impressionnant de 16 tonnes pour six mois. En 1740, une lanterne est installée pour protéger le feu et améliorer son entretien. Toutefois, les plaintes contre un allumage aléatoire restent nombreuses. Pire, en 1717, le feu ne sert plus car il doit être restauré.

En 1780, on envisage sa modification par l'installation d'un appareil à réflecteur du fabricant d'éclairage Tourtille-Sangrain. Le système simplifie l'entretien et assure une consommation régulière et prévisible. Le réverbère de Sangrain est constitué de plusieurs lampions à réflecteurs sphériques montés sur des armatures. Les lampes possèdent des mèches plates qui brûlent de l'huile végétale ou de poisson. Un appareil de 60 réflecteurs est installé en 1782. En 1821, le réverbère est modifié par 12 lampes paraboliques. Enfin, le 16 août 1831, le Stiff est équipé d'une grosse optique de Fresnel à 16 panneaux et miroirs de renvoi.

-

Période(s)

- Principale : 4e quart 17e siècle

- Secondaire : 18e siècle

-

Dates

- 1699, daté par travaux historiques

-

Auteur(s)

- Auteur : ingénieur attribution par travaux historiques

-

Personnalité :

Le Prestre de Vauban Sébastienpersonnage célèbre attribution par sourceLe Prestre de Vauban SébastienCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

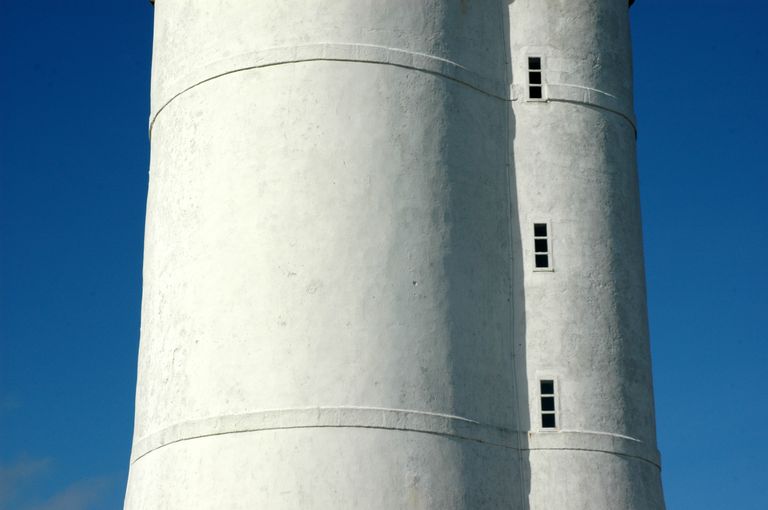

- Auteur :

- Description architecturale : Hauteur au dessus de la mer : 89 m. Taille générale : 32,40 m. Hauteur de la focale : 28,20 m. Description : Deux tours tronconiques en maçonnerie lisse accolées et orientées Nord-Est-Sud-Ouest, celle du S-O ayant le plus grand diamètre et portant la lanterne avec murette en maçonnerie de pierres apparentes, l' autre au Nord-Est étant surmontée d' une coupole demi-sphérique. Consoles assemblées par des plates-bandes à la terminaison du fût principal et du fût secondaire soutenant la lanterne. Rambarde en pierre et balustrade métallique. Les deux tours forment groupe avec plusieurs bâtiments symétriques comportant des logements. Mur d'enceinte. Terrain 4000 m2. - Description technique : 1er feu : Charbon 1780 : réverbères Tourtile-Sangrain. 1821 : réverbères Bordier-Marcet. 1ère optique : 16 août 1831 : feu à éclat long blanc toutes les 30 secondes de premier ordre de 0,92 m de focale. Autres optiques : 20 janvier 1889 : feu mixte, un éclat rouge alterné avec deux éclats blancs toutes les 20 secondes de focale 0,92 m. - 15 octobre 1926 : feu 2 éclats rouges toutes les 10 secondes, focale 0,70 m. de 4 panneaux au 1/4. Cuve à mercure : 1926. Combustibles : Huile végétale : 1831. Vapeur pétrole : 1905. Électrification : 1957. Automatisation : 1993. - État actuel : Anciennes salles et logements à l' intérieur. Bâtiments, salle des machines et jardins. Lanterne diam. 4 m cylindrique à 3 niveaux - de vitrage sur abri cylindrique en pierres apparentes et encorbellement. Coupole en pierre sur la plus petite tour. Feu rouge à 2 éclats 20 sec. Optique tournante à 2 éclats groupés focale 0,70 m à 4 panneaux au 1/4. Lampe halo 1000W. Portée 24 miles.

-

Murs

- granite

- ciment

- enduit

- pierre de taille

- moyen appareil

- maçonnerie

- moellon

-

Toitsgranite en couverture

-

Plansplan radioconcentrique

-

Étagesrez-de-chaussée, 5 étages carrés

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- terrasse

-

Énergies

- énergie électrique

- énergie éolienne

- produite à distance

- produite sur place

-

État de conservationbon état

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Protectionsinscrit MH, 2006/06/01

classé MH, 2011/07/12

-

Précisions sur la protection

Le phare, à savoir la tour en totalité, les façades et les toitures des bâtiments techniques et de logements ainsi que les murs de clôture de la parcelle d' assise (cad. H 598) : inscription par arrêté du 1er juin 2006.

-

Référence MH

IA29000450. (c) Ministère de l'équipement, Bureau des phares et balises, 2001 ; (c) Ministère de la culture, Inventaire général, 2001 crédits photo Dreyer, Francis (photographe) - (c) Francis Dreyer ; (c) Ministère de l'équipement, Bureau des phares et balises, 2004 ; (c) Ministère de la culture, 2004.

- (c) Service historique de la Défense

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Région Bretagne

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Documents d'archives

-

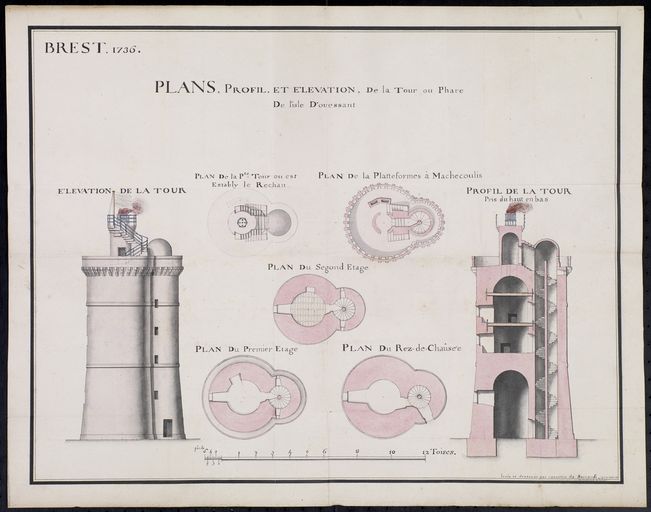

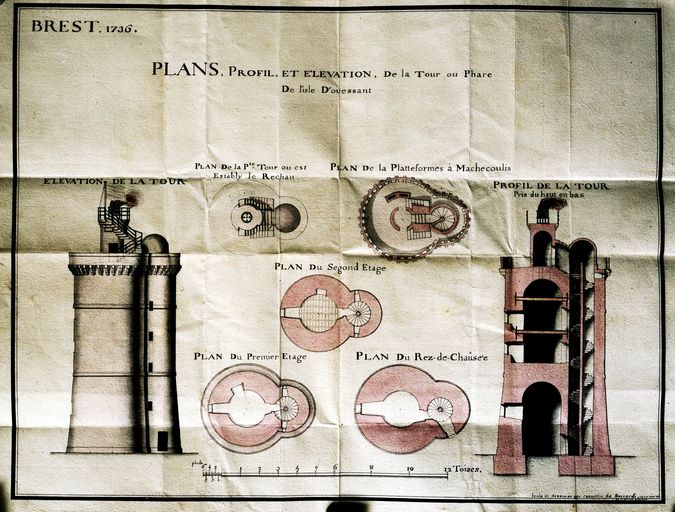

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : 1VH2236n°5_1736

Archives du Génie, Article 8, section 1, Brest carton 1. 1VH2236n°5_1736.Plan, support papier, 2e quart 18e siècle, 1736.

Bibliographie

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. La route des fortifications en Bretagne et Normandie. Paris : édition du Huitième Jour, coll. Les étoiles de Vauban (dir. N. Faucherre), 2006, 168 p.

Périodiques

-

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

LÉCUILLIER, Guillaume. "Quand l'ennemi venait de la mer. Les fortifications littorales en Bretagne de 1683 à 1783". Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 114-4, 2007.

Annexes

-

Combes (de) (alias Descombes) d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Le Poictevin d'après BLANCHARD (A.), Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791, Montpellier, 1981, 2 tomes.

-

Garangeau (Garengeau) d'après le, Dictionnaire des ingénieurs militaires 1691-1791 publié en 1981 par Anne Blanchard

-

Iconographie

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Fait partie de

Batterie d'artillerie de côte (non réalisée), Youc’h Korz (Ouessant)

Lieu-dit : Youc’h Korz

Batterie de côte, corps de garde, magasin à poudre (détruits) puis ensemble fortifié du Stiff (Ouessant)

Lieu-dit : le Stiff

Ensemble fortifié du Stiff : station de repérage radar de la Kriegsmarine (Re 540), le Stiff (Ouessant)

Lieu-dit : le Stiff

Phare de Nividic aussi appelé Phare du Four (Etablissement de signalisation maritime n° 624/000)

Adresse : abord ouest de l'île d' Ouessant

Phare de la Jument (Etablissement de signalisation maritime n° 625/000)

Adresse : abord sud-ouest de l'île d' Ouessant

Sémaphore du Stiff (Ouessant)

Lieu-dit : le Stiff

Tour d'observation et d'artillerie, fanal des Hébihens (Saint-Jacut-de-la-Mer)

Lieu-dit : Les Hébihens

Tour d'observation, fanal du Cap Fréhel (Plévenon)

Lieu-dit : Cap Fréhel

Tour radar du Stiff (Ouessant)

Lieu-dit : le Stiff

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.