"La fondation des lazarets et la peste d'Orient

Le terme lazaret vient du mot italien lazzaretto qui serait lui-même une déformation de Nazareth. En effet, ce fut sur un îlot de la lagune de Venise, dénommé Santa Maria di Nazareth, que fut fondé en 1423 le premier établissement destiné en Europe à mettre en quarantaine les pestiférés. Dans les textes des 16e et 17e siècles un tel établissement est désigné parfois sous le nom de sanitat, qui est emprunté lui aussi à l'italien Sanità, institution mise en place en 1486 par la république de Venise pour administrer ses lazarets, qui étaient, depuis 1471, au nombre de deux : le lazzaretto vecchio et le lazzaretto nuovo (ce dernier destiné à l'hébergement des convalescents). Lazaret n'a donc pas grand-chose à voir avec saint Lazare (par ailleurs patron des lépreux et non des pestiférés), mais résulte néanmoins très vraisemblablement d'une contamination linguistique avec le nom de Lazare (Nazaretto / Lazzaretto).

Cette quasi-homonymie a été cependant source de confusions nombreuses, parfois anciennes, et elle le demeure encore. L'établissement hébergeant les pestiférés est également désigné sous d'autres noms - hôpital ou hospice tout bonnement - mais plus spécifiquement enfermerie ou infirmerie, en plus du terme sanitat déjà mentionné. Le vocable d'un tel établissement hospitalier, habituellement Saint-Roch (patron des pestiférés) ou Saint-Louis (qui mourut de la peste devant Tunis), permet d'en soupçonner la fonction primitive, en l'absence d'identification formelle par une source.

Quoique le premier lazaret eût été établi à Venise et le second à Gênes en 1467, leur implantation, au moins jusqu'au début du 18e siècle, ne se limitait pas aux ports maritimes, contrairement aux idées reçues et à l'acception courante du mot en français moderne : ainsi celui de Milan, fondé en 1488, constitue l'un des exemples les plus anciens et les plus emblématiques (et d'ailleurs les bâtiments existent encore), et un lazaret fut encore élevé à Berlin en 1710 en raison de la très grave épidémie qui, partie d'Ukraine en 1703, gagna la Pologne, puis les pays nordiques et l'Allemagne septentrionale. Il en est de même en France où l'hôpital Saint-Louis fondé en 1607 à Paris par Henri IV, à l'intention des malades atteints de la peste, est, par sa fonction primitive, un authentique lazaret, ce qu'un nom consacré depuis bientôt quatre siècles n'évoque guère. Son parti architectural si particulier, avec ses bâtiments disposés en quadrilatères emboîtés, le tout ceint d'un haut mur de clôture, serait autrement incompréhensible.

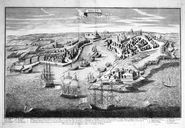

On retrouve semblables fondations terrestres pour les pestiférés, à Rouen, avec l'hôpital Saint-Roch et Saint-Louis, devenu par la suite l'hôpital général, à Toulouse, avec l'hospice de la Grave, transformé lui aussi en hôpital général, à Aix-en-Provence, avec l'hospice des Infirmeries, etc. Il va de soi que les deux grands ports français du rivage méditerranéen, Marseille et Toulon, tout comme leurs homologues italiens de Gênes, de Livourne, de Naples, d'Ancône, ainsi que ceux de Malte et de Dubrovnik, etc., qui se trouvaient en prise directe avec les foyers de peste endémique sis au Proche-Orient, avaient été très tôt dotés d'un lazaret, ici désigné sous ce nom dès l'origine. Dans ces établissements, passagers et équipages débarqués des navires suspects, à fortiori contaminés, étaient placés en quarantaine d'observation, tandis que les marchandises transportées y étaient entreposées pendant la même durée et que les navires eux-mêmes mouillaient dans un port qui leur était parfois spécialement affecté : c'était notamment le cas à Marseille, à Livourne et à Naples.

Malgré ces précautions, la peste se déclara en 1720 à Marseille à partir d'un bateau venant d'Orient, car son propriétaire contrevint aux règlements très stricts de la quarantaine, en faisant sortir des marchandises avant la fin de la période d'observation (50 000 décès sur 100 000 habitants en ville, plus de 120 000 pour l'ensemble de la Provence).

A Marseille, le premier lazaret aurait été fondé en 1526 puis, après des transferts successifs, il fut établi en 1663 immédiatement à l'ouest de la ville (1). Cet établissement dénommé lazaret de Saint-Martin d'Arenc allait demeurer en service pendant près de deux siècles. Un arrêt du Parlement de Provence, daté du 10 janvier 1622, accorda à la ville de Toulon, à l'instar de celle de Marseille, le droit d'accueillir les navires en provenance du Levant pour y subir la quarantaine : un premier lazaret y fut édifié en 1657 et agrandi en plusieurs étapes (2). Certains ports du littoral atlantique furent parfois dotés eux aussi d'un établissement pour les pestiférés. Au Havre la fondation du tout premier lazaret remonte même à 1596 ; c'était alors un fort modeste édifice bâti tout en planches. A Nantes la municipalité fit l'acquisition en 1602 d'une propriété sise en dehors de la ville où, depuis 1569, les pestiférés avaient été transférés et l'hôpital prit alors le nom de sanitat. Par suite de la raréfaction des épidémies de peste, cet établissement se mua, comme à Toulouse et à Rouen, en hôpital général.

A partir du début du 19e siècle, avec l'apparition de nouvelles maladies contagieuses importées par voie maritime des contrées subtropicales, en raison du développement des échanges, les lazarets furent désormais presque exclusivement établis auprès des ports pour constituer une sorte de cordon sanitaire maritime : les foyers endémiques de peste demeuraient en effet toujours localisés au Moyen-Orient et dans les Balkans, or l'organisation quasi militaire mise sur pied par le gouvernement autrichien, au cours du siècle précédent, sur les confins méridionaux et orientaux de son empire, pour assurer sa sécurité sanitaire de manière efficace, avait permis, depuis les années 1770 d'endiguer avec succès les poussées épidémiques empruntant la voie terrestre pour gagner l'Europe occidentale (3).

La fièvre jaune, entre la peste et le choléra

Toutefois, ce qui amena les autorités à décider l'implantation d'un lazaret non seulement auprès des grands ports méditerranéens, mais encore, de façon plus systématique, auprès de ceux de la façade atlantique, fut la redoutable épidémie de fièvre jaune qui frappa Barcelone et la Catalogne en 1821. L'Europe n'était donc plus à l'abri de flambées épidémiques dues à des maladies qui sévissaient jusqu'alors exclusivement dans la zone tropicale.

Le gouvernement français réagit, d'abord en constituant très promptement une commission d'enquête qu'il dépêcha sur place pour étudier le mode de transmission de la fièvre jaune. Constituée de cinq membres et présidée par Etienne Pariset, secrétaire de l'Académie de médecine, surtout connu comme auteur élégant d'éloges, elle revint en remettant au gouvernement un rapport alarmiste concluant à la contagiosité de la maladie (l'un des membres de la commission d'enquête avait d'ailleurs trépassé au cours de cette mission).

Cette conclusion conforta fort heureusement les autorités gouvernementales compétentes dans la prise de mesures sanitaires préventives énergiques, tout d'abord en édictant l'ordonnance du 27 septembre 1821 qui décidait, dans l'immédiat, la création d'un cordon sanitaire pour filtrer le passage aux frontières terrestres de la Catalogne et la mise en place d'une surveillance accrue de la façade maritime méridionale du pays. Elles firent ensuite voter la loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire, premier texte qui légiférait véritablement sur cette question, bientôt complétée par l'ordonnance du 20 mars 1822, qui se bornait à remettre en vigueur plusieurs règlements remontant à l'Ancien Régime, avant que les mesures de police sanitaire ne fussent plus amplement précisées par l'ordonnance du 7 août 1822.

Le choix des sites sur lesquels seraient implantés les lazarets et la détermination des plans les plus appropriés à leur fonction avaient été précédemment confiés à une seconde commission, la commission sanitaire centrale, placée sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur. Cette commission, présidée par un philanthrope, le baron Joseph-Marie de Gérando, comprenait un conseiller d'Etat, Abdon-Patrocle Hély d'Oissel, un médecin inspecteur général du service de santé de la Marine, Pierre-François Keraudren, un économiste, Alexandre Moreau de Jonnès, et l'intendant de la Santé de Marseille, Majastre. Elle rendit un rapport de 55 pages, le 14 février 1822, contenant des indications extrêmement précises sur les dispositions générales et le plan de distribution à adopter pour chacun des principaux bâtiments (4) ; elle réussit même à joindre à son rapport des plans schématiques, cependant assez élaborés, car elle s'était assurée le concours de l'architecte Jean-Antoine Alavoine, bientôt secondé par son confrère Etienne-Hippolyte Godde, par ailleurs plus connus pour leurs travaux respectifs sur des édifices religieux, Alavoine à Rouen et à Sées, Godde à Paris.

Sachant que le gouvernement désirait prioritairement pourvoir d'un lazaret l'embouchure de la Garonne et l'entrée de la Manche, la commission désigna le territoire de la commune de Pauillac sur la berge sud-ouest de la Gironde, en aval de Bordeaux, mais paraissait hésiter entre la pointe du Hoc, à l'embouchure de la Seine, tout près du port du Havre, et l'îlot de Tatihou, situé en face du port de Saint-Vaast-la-Hougue, sur lequel avait été déjà implanté un lazaret sous l'Ancien Régime.

Quant au parti architectural à adopter, la commission insistait sur le fait qu'il ne fallait absolument point s'arrêter, en pareille occurrence, à des motifs d'économie et préconisait la mise en oeuvre systématique des dispositions générales et des distributions jugées les plus adéquates sur le plan sanitaire.

Selon ces stipulations, une double enceinte devait enclore l'ensemble de l'édifice et les bâtiments seraient impérativement non seulement isolés les uns des autres, mais encore multipliés, ceci de manière à pouvoir loger les passagers de différentes provenances dans autant de pavillons et éviter de la sorte les contacts entre eux ; en sus, chaque pavillon de quarantenaires en patente brute (cas où la présomption de maladie était la plus forte), serait individuellement ceint d'un mur de clôture, alors que ceux des quarantenaires en patente nette pourraient à la rigueur être regroupés à l'intérieur d'une enceinte commune.

Le propos était illustré par des schémas-types de distribution générale, sous forme de simples plans-masses, pour un lazaret de 100 mètres de côté, pour un autre de 150 mètres de côté, pour un autre encore de 200 mètres de côté pour un dernier enfin de 300 mètres de côté.

Concernant le modèle de lazaret de 200 mètres de côté, la commission proposait trois variantes en fonction de la configuration du terrain et de la direction des vents. Les prescriptions relatives au parti architectural qui serait adopté selon la fonction particulière de chaque bâtiment, étaient également illustrées par un certain nombre de dessins où, contrairement aux plans généraux, les distributions intérieures étaient soigneusement détaillées.

Le gouvernement avait entre-temps fait voter la loi du 1er mai 1822 qui accordait au ministre de l'Intérieur un crédit extraordinaire d'un million cinq cent mille francs pour commencer la mise en oeuvre des établissements sanitaires qu'exigeait la sûreté du pays.

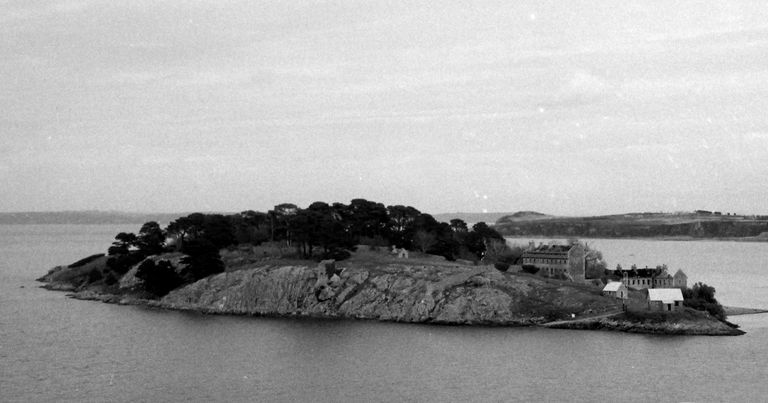

C'est ainsi que toute une série de lazarets furent élevés, dans les années suivantes, le long de la façade maritime du pays : hôpital Caroline bâti entre 1823 et 1828, par l'architecte Michel-Raymond Penchaud, sur l'île Ratonneau, au large de Marseille, pour se substituer à l'ancien établissement de Saint-Martin d'Arenc, situé sur la terre ferme et de surcroît trop proche de la ville (5) ; lazaret Marie-Thérèse érigé à partir de 1825 par l'architecte Poitevin au lieu-dit Trompeloup, sur le territoire de la commune de Pauillac, en aval de Bordeaux ; lazarets de Lorient et de Brest établis sur une île, comme celui de Marseille : l'île Saint-Michel en face du port de Lorient, l'îlot de Trébéron dans la rade de Brest.

Le même ingénieur, Lamblardie, fut chargé des travaux d'aménagement de ces deux établissements (6). A l'îlot de Trébéron, il semble que cet ingénieur se soit borné à adapter des bâtiments préexistants. Au Havre ce fut un autre ingénieur, Haudry, qui dressa, en juillet 1822, les plans d'un nouveau lazaret implanté au fond de l'anse du Hoc, laquelle s'ouvrait sur la rive nord de l'estuaire, en amont du port, édifice dont les travaux furent entrepris en août 1823.

Pour établir leurs plans, les architectes responsables d'un projet de lazaret pouvaient se référer naturellement aux modèles gravés sur les planches annexées à la fin du rapport de la Commission sanitaire centrale publié en 1822, mais surtout à un ouvrage de plus large diffusion, le livre d'architecture de Louis Bruyère, ancien directeur des travaux de Paris, édité entre 1823 et 1828 sous forme d'une série de recueils (7). Dans cet ouvrage étaient reproduits non seulement le plan des principaux lazarets existant en France et en Italie, mais encore les plans-types qui avaient été annexés au rapport de 1822 ; il proposait de surcroît trois projets originaux de lazaret, représentés par un plan de distribution au sol, ainsi que par une vue cavalière.

Quoique ces projets grandioses conçus peu ou prou dans la lignée de ceux qui étaient dessinés par les élèves de l'Académie d'architecture, lors du concours pour le Grand prix, eussent été difficilement exécutés tel quel, ils permettent seuls d'évoquer des édifices et le port attenant, exceptionnellement conservés dans leur intégrité.

Si l'on compare maintenant les plus grands établissements réalisés, tels l'hôpital Caroline de Marseille et le lazaret Marie-Thérèse de Bordeaux, on constate que les prescriptions contenues dans le rapport de 1822, furent parfois suivies à la lettre par les architectes.

Ainsi, à l'hôpital Caroline, les deux pavillons situés dans la division des malades, reprennent-ils point par point le plan cruciforme si particulier du bâtiment destiné à servir d'hôpital pour un lazaret de 200 mètres de côté, plan gravé sur une des planches annexées à ce rapport.

Au lazaret Marie-Thérèse de Pauillac, près de Bordeaux, les recommandations de la commission sanitaire centrale furent appliquées de façon particulièrement strictes relativement aux dispositions générales, sinon relativement aux plans particuliers des diverses constructions.

En effet, d'une part les bâtiments d'hébergement furent multipliés de manière à séparer autant que possible les différentes provenances - huit petits pavillons à Bordeaux, contre quatre bâtiments de plus grande ampleur à Marseille - et chacun d'entre eux était individuellement ceint d'un mur de clôture, ce qui allait même au-delà des recommandations susdites. En revanche les bâtiments ne semblent pas se conformer à un modèle préétabli par la commission.

Epidémies de choléra et velléités d'adoption d'une réglementation sanitaire internationale

Une deuxième épidémie de fièvre jaune, qui se déclara cette fois à Gibraltar en 1828, aurait dû ranimer fort à propos le zèle de ceux qui avaient décidé la mise en place de ce cordon sanitaire maritime. Par ailleurs, le choléra morbus, nouvelle entité morbide qui commença à toucher, en 1823, l'est de l'Europe à la fin de la première grande pandémie, aurait pu jouer un rôle d'accélérateur dans la poursuite méthodique de cette implantation de lazarets. De fait le gouvernement de Louis-Philippe parut, dans un premier temps, poursuivre cette politique en promulguant les ordonnances des 16 août et 20 septembre 1831 qui ordonnaient l'établissement d'un contrôle sanitaire sur les frontières terrestres de l'est du pays. Cependant ce même gouvernement, en réintégrant, lors de son avènement, les professeurs de médecine bonapartistes et républicains, notamment le sinistre Broussais, qui avaient été écartés de la Faculté pour des raisons politiques, sous Louis XVIII, assurait involontairement le triomphe certes momentané, mais fort malencontreux, du clan de ceux qui s'obstinaient à nier la contagiosité des maladies infectieuses, les anti-contagionistes.

Cette décision fut d'autant plus lourde de conséquence que les mesures sanitaires se révélèrent notoirement inefficaces pour empêcher l'introduction en France du choléra, lors de la deuxième pandémie. Aussi, lorsque cette maladie se répandit à partir du port de Calais, en provenance d'Angleterre, et gagna la capitale en février 1832, l'épidémie y fut-elle sans doute d'autant plus dévastatrice (plus de 18 000 morts à Paris, environ 103 000 pour la France entière) que la doctrine anti-contagioniste prévalait alors chez les médecins dans les plus hautes instances, notamment à l'Académie de médecine. Ce fut vraisemblablement dans ce contexte - à la fois de constat d'échec de la politique sanitaire gouvernementale et de refus obstiné des milieux médicaux autorisés d'admettre la notion de contagion - que la circulaire du 1er mai 1832 vint annuler les prescriptions des ordonnances édictées l'année précédente.

La troisième pandémie de choléra gagna de nouveau l'Europe à partir du bassin méditerranéen et y exerça ses ravages entre 1846 et 1851 (plus de 19 000 morts en 1849 dans la seule ville de Paris, environ 100 000 pour la France entière). Pour tenter d'éviter le retour d'un fléau aussi meurtrier, le gouvernement français prit l'initiative de réunir à Paris, en 1851, une conférence sanitaire internationale, première du genre, où douze pays se firent représenter, à raison d'un diplomate et d'un médecin pour chacun d'entre eux. Bien qu'aucun accord général n'y eût été conclu par suite de divergences entre certains des pays représentés, le gouvernement français, qui avait préalablement ordonné l'exécution d'un nouveau décret sur la police sanitaire, daté du 24 décembre 1850, promulgua les décrets du 27 mai et du 4 juin 1853 qui sanctionnaient le protocole qui avait été signé, le 3 février 1852, avec les seuls délégués du royaume de Sardaigne, du Portugal et du Grand-Duché de Toscane.

Les conférences sanitaires internationales se succédèrent ensuite, presque au rythme des pandémies de choléra, alternant parfois avec des épidémies de fièvre jaune, sans résultat véritablement tangible, certains pays craignant de porter préjudice à leur commerce maritime en mettant des entraves à la libre navigation, et ce, en dépit de véritables hécatombes consécutives à certaines épidémies. Ainsi à la suite d'une épidémie de fièvre jaune particulièrement meurtrière (près de 10 000 victimes) qui avait sévi à Lisbonne en 1857, une deuxième conférence se tint à Paris, en 1859, pour laquelle seuls des diplomates furent mandatés ; cette absence d'autorité médicale contribua sans doute à l'échec de cette conférence, les diplomates étant davantage portés à défendre des enjeux économiques que la santé des populations.

La France qui avait réussi, comme l'Angleterre, à échapper jusqu'alors à une invasion de la fièvre jaune, fut atteinte en 1861 à Saint-Nazaire : 26 personnes, dont le médecin chargé de soigner les malades, en périrent, et l'alerte fut jugée suffisamment chaude pour inciter le gouvernement de Napoléon III à décider sans tarder, par le décret du 21 mai 1861, la création d'un lazaret à l'embouchure de la Loire qui en était encore dépourvue. Le site retenu pour implanter ce nouvel établissement fut celui de Mindin, sur la rive sud de l'entrée de l'estuaire, immédiatement à l'ouest de Paimbœuf, sur le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, où des baraquements provisoires de quarantaine avaient déjà été installés dans le passé lors de suspicions de maladie contagieuse importée par des navires.

Une troisième conférence fut réunie à Istanbul en 1866, encore sur l'initiative du gouvernement français, et cette ville fut choisie en raison de la très grave épidémie de choléra qui l'avait touchée l'année précédente. Une quatrième conférence fut convoquée à Vienne en Autriche en 1874 et, si aucun accord n'y fut trouvé, les représentants autrichiens, néerlandais et français rédigèrent néanmoins un protocole regroupant un certain nombre de propositions avancées au cours des discussions. Nonobstant ce nouvel échec, le gouvernement français tira parti des propositions contenues dans ce protocole et promulgua, avec le décret du 22 février 1876, un nouveau règlement sanitaire maritime dont le titre IX était entièrement consacré aux lazarets. Il distinguait lazarets de premier et de second ordre : ceux de premier ordre étaient, sauf exception, seuls habilités à recevoir passagers, marchandises et navires devant subir la quarantaine, ceux de second ordre pouvaient seulement héberger des malades débarqués d'un navire suspect, dans les limites des places disponibles, le navire devant ensuite gagner promptement le lieu de quarantaine le plus proche.

Evolution des conceptions sur la contagion et ratification d'une convention sanitaire internationale

En l'absence de règles sanitaires internationales, choléra, peste et fièvre jaune continuaient à ignorer les frontières ; diplomates et médecins hygiénistes ne tardèrent donc pas à reprendre le chemin des conférences. Lors de la cinquième qui se tint à Rome en 1885, les délégués ne parvinrent pas plus que précédemment à surmonter leurs divergences. Néanmoins les conditions paraissaient maintenant plus propices à la conclusion d'un accord car le dogme anti-contagioniste avait été déjà très fortement battu en brèche et les rangs de ses partisans se trouvaient de plus en plus clairsemés. Les travaux de Pasteur sur la fermentation avaient en effet permis de relancer sérieusement les recherches sur la transmissibilité des maladies infectieuses et, en 1864, le médecin français Casimir Davaine avait réussi, pour la première fois, à apporter la preuve expérimentale de la contagiosité de l'agent d'une maladie, le charbon, en inoculant à un mouton sain du sang d'un animal mort de cette affection. Puis en 1867 le chirurgien anglais Joseph Lister publia le résultat de sa méthode antiseptique qui réduisait considérablement le nombre des surinfections post-opératoires. La découverte de nouveaux agents infectieux, comme celle du bacille de la tuberculose en 1882 par le médecin allemand Robert Koch puis, par le même, celle du vibrion cholérique en 1883, et surtout la démonstration de la responsabilité de ces agents dans les maladies correspondantes, finirent par avoir raison du dernier carré des sectateurs de l'anti-contagionisme, hormis en Grande-Bretagne où leurs rangs étaient toujours grossis de leurs alliés indéfectibles, les partisans du libre-échange.

Aussi, lors de la sixième conférence internationale à Venise en 1892, convoquée à la suite de la grave épidémie de choléra qui avait sévi en Espagne en 1890, les délégués réussirent-ils tout de même à s'entendre et à signer, le 30 janvier 1892, une convention diplomatique ; mais il fallut attendre la réunion d'une septième conférence à Dresde, l'année suivante, pour amener toutes les puissances à ratifier enfin, le 15 avril 1893, une convention sanitaire internationale. Lors de cette conférence, on s'occupa plus particulièrement de mettre en place un contrôle des provenances asiatiques empruntant le canal de Suez. Une huitième conférence se tint encore à Paris, en juin 1894, pour organiser la surveillance du pèlerinage de La Mecque et la défense sanitaire du golfe persique. Le gouvernement français, en conséquence de la convention qu'il venait de signer et à la lumière des conceptions scientifiques nouvellement émises, substitua au décret du 22 février 1876 sur la police sanitaire maritime celui du 4 janvier 1896.

Selon cette nouvelle réglementation, la quarantaine d'observation était maintenue, mais réservée au cas où il y aurait infection de la provenance, avec encore des malades à bord, et non à celui où il y aurait seulement suspicion d'infection. L'isolement des passagers et membres d'équipage suspects ne pourrait de surcroît dépasser cinq jours pour le choléra, sept pour la peste et la fièvre jaune. Les lazarets se voyaient doublés, du fait qu'ils demeuraient en nombre insuffisant, par des stations sanitaires provisoires qui pouvaient être établies, si les conditions l'exigeaient, dans n'importe quel port, soit en utilisant des locaux préexistants, soit en les abritant sous de simples tentes. L'accent était mis désormais non sur l'isolement, mais sur la désinfection des marchandises et du navire et, de ce fait, toute station sanitaire devait comporter impérativement une étuve à désinfection. Liberté de commerce et contrôle sanitaire se trouvaient ainsi en grande partie réconciliés grâce aux merveilleux progrès de l'épidémiologie et de l'asepsie.

Par ailleurs, une inspection sanitaire des navires serait désormais effectuée dès l'embarquement, par des médecins agréés, en poste dans les ports, de façon à prévenir la survenue de cas de maladie pendant la traversée. Enfin la construction en 1898 d'un gigantesque lazaret à El Tor, sur la côte occidentale de la presqu'île du Sinaï, à l'intention des pèlerins se rendant à La Mecque, verrouillait la mer Rouge et écartait ainsi de la Méditerranée des menaces épidémiques extrême-orientales que l'ouverture du canal de Suez avait singulièrement accrues. Un lazaret à Alexandrie et des offices sanitaires, à Suez et à Port-Saïd, complétaient ce dispositif. Cet ensemble était administré par le Conseil sanitaire d'Egypte dont la création avait été arrêtée à la conférence de Venise en 1892 (8).

Progrès de l'hygiène et de la police sanitaire, et obsolescence des lazarets

L'une des personnalités qui avait représenté le gouvernement français dans toutes les conférences, depuis celle de Vienne en 1874, et qui avait puissamment oeuvré à l'obtention d'un accord, le professeur Achille-Adrien Proust, membre éminent de l'Académie de médecine et inspecteur général des services sanitaires, livre, dans une de ses nombreuses publications, la liste des lazarets encore en fonction à l'aube du XXe siècle (9). Il distingue d'une part les grands lazarets, au nombre de six, dont trois pour le littoral méditerranéen - Marseille, Toulon et Ajaccio - et trois pour le littoral de l'océan Atlantique - Trompeloup (embouchure de la Garonne), Mindin (embouchure de la Loire) et Brest, d'autre part les lazarets secondaires, au nombre de cinq, dont trois pour le littoral de la Manche - Le Havre, Cherbourg et Dunkerque - et deux pour le littoral méditerranéen - Sète et Villefranche-sur-Mer. Le lazaret de l'île de Saint-Michel, en face de Lorient, n'est plus mentionné, ayant été désaffecté dès le milieu du 19e siècle (10).

Ce réseau des lazarets, qui constituait un des maillons essentiels de la protection contre la propagation des maladies pestilentielles, demeura en activité en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Si, dans la décennie précédant la guerre de 1914-1918, ils connurent un début de désaffection, ce fut en raison d'une part de l'efficacité croissante des mesures prophylactiques, d'autre part de l'extinction progressive de certains foyers traditionnels d'endémie, pour la peste et le choléra notamment. En effet, l'arsenal de contrôle sanitaire avait été singulièrement renforcé lors de la dixième conférence sanitaire internationale réunie à Paris en 1903. Achille-Adrien Proust avait réussi à faire adopter par l'assemblée une idée qui lui était chère, déjà consignée dans le protocole rédigé à Vienne en 1874, celle de la mise en place d'un organe sanitaire international permanent, dénommé Office international d'hygiène publique, dont la création fut sanctionnée par la convention signée à Rome le 9 décembre 1907, et dont le siège fut établi à Paris en 1908. Ainsi un organisme était-il désormais chargé d'assurer la coordination des luttes contre les maladies pestilentielles constituées par la triade : peste, fièvre jaune et choléra.

Les épidémies de typhus exanthématique, qui affectèrent l'Europe au cours du premier conflit mondial, rendirent leur pleine activité aux lazarets, particulièrement ceux de la côte méditerranéenne. La nouvelle entité morbide était certes déjà connue mais, n'ayant pas encore trouvé les conditions de propagation propices pour exalter sa virulence, elle n'avait pas été soupçonnée être en mesure de provoquer pareilles épidémies. La Société des nations fondée après le traité de Versailles, avec son siège à Genève, se préoccupa très vite de mettre sur pied sa propre politique sanitaire en fondant, dès 1923, l'Organisation internationale permanente d'hygiène qui cependant ne se substituait pas à l'Office international d'hygiène publique. En outre, une nouvelle conférence sanitaire internationale fut convoquée à Paris en 1926, laquelle aboutit à la rédaction d'une nouvelle convention sanitaire qui fut ratifiée par cinquante Etats le 21 juin 1926. Selon cette dernière convention, cinq maladies infectieuses étaient désormais reconnues comme pestilentielles : la peste, la fièvre jaune, le choléra, le typhus exanthématique et la variole. Le gouvernement français ne tarda pas à adapter sa propre police sanitaire à la nouvelle réglementation internationale en promulguant le décret du 8 octobre 1927. Toutes ces mesures permirent de juguler le développement de nouvelles poussées épidémiques dont le second conflit mondial fut quasiment exempt, contrairement au premier et ce, malgré des mouvements de troupes et des brassages de populations d'une toute autre ampleur.

Mais, avant même que la police sanitaire internationale eût rendu possible, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, cette maîtrise relative de la situation sur le front des épidémies, plusieurs facteurs contribuèrent à rendre caducs les lazarets. En premier lieu la croyance en l'éradication des foyers endémiques traditionnels (ce que la dernière pandémie de choléra, qui se répandit à partir des Célèbes dans les années 1960, a d'ailleurs démenti de façon particulièrement cinglante), hormis pour la fièvre jaune dont le réservoir de virus est très difficile à atteindre, paraissait rendre désuet le maintien de cordons sanitaires. En second lieu, les progrès de la médecine avec d'abord la découverte de vaccinations protectrices, avec ensuite celle de médicaments actifs contre les maladies infectieuses (sulfamides, puis antibiotiques) offraient des moyens de lutte autrement plus efficaces et moins contraignants que le recours à la pluriséculaire quarantaine. Enfin le développement du nombre et surtout de la rapidité des échanges, avec notamment l'émergence des transports aériens, rendait les mesures d'isolement parfaitement inadaptées, voire pratiquement inapplicables.

Dans ce nouveau contexte, l'exercice d'un contrôle sanitaire n'avait pas d'autre alternative que de suivre l'évolution des techniques de transport, d'autant que les progrès de la médecine lui en offraient parallèlement les moyens ; une convention sanitaire internationale spécifique à la navigation aérienne fut donc signée le 12 avril 1933.

Devenus presque dans le même temps inutiles, les lazarets furent alors rapidement désaffectés et demeurent souvent abandonnés ou tombent en ruine comme l'hôpital Caroline de Marseille, quand ils n'ont pas été entièrement démolis. En effet leur isolement, pour ceux qui subsistent, pose, dans bien des cas, un difficile problème de réutilisation".

In situ n° 2 /2002, ISSN 1630-7305.

Notes

1. HILDESHEIMER, Françoise. Les lazarets sous l'Ancien Régime. Dans : Monuments historiques, n°114 (avril-mai 1981), p. 20-24.

2. et 3. PANZAC, Daniel. Quarantaines et lazarets. L'Europe et la peste d'Orient. Aix-en-Provence : Edisud, 1986. 219 p.

4. HELY D'OISSEL, Abdon-Patrocle-Frédéric, GERANDO, Joseph-Marie de. Rapport sur l'établissement de nouveaux lazarets, adopté par la Commission sanitaire centrale formée près le ministère de l'Intérieur. Paris : Imprimerie royale, 1822. 55 p. 20 pl.

5. DAUTIER, Yves. Les réalisations de l'intendance sanitaire de Marseille et l'oeuvre de son architecte, Michel-Raymond Penchaud, aux îles du Frioul. In : Marseille et sa région, numéro spécial : L'INVENTAIRE DANS LES BOUCHES-DU-RHONE, 1978, p. 100-119.

6. HAMON, Françoise. Les hôpitaux maritimes de Bretagne. Dans : Monuments historiques, n °114 (avril-mai 1981), p. 16-19.

7. BRUYERE, Louis. Etudes relatives à l'art des constructions... Paris : Bance aîné, 1823-1828. 2 vol. Gr. In-fol.

8. DUJARRIC DE LA RIVIERE, René. Prophylaxie nationale et internationale des maladies épidémiques. Paris : Editions médicales Flammarion, 1948. 300 p.

9. PROUST, Achille-Adrien. Traité d'hygiène. Paris : G. Masson, 1902. 12-1245 p. : ill. 3e édition.

10. HAMON, Françoise. Les hôpitaux maritimes de Bretagne. Dans : Monuments historiques, n° 114 (avril-mai 1981), p. 16-19.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.