Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

- enquête thématique régionale, Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

- inventaire topographique, Ouessant

-

Lécuillier GuillaumeLécuillier GuillaumeCliquez pour effectuer une recherche sur cette personne.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Dossier non géolocalisé

-

Aire d'étude et canton

Parc Naturel Régional d'Armorique - Saint-Renan

-

Commune

Ouessant

-

Lieu-dit

Saint-Michel

-

Dénominationsfort, redoute, caserne, batterie, blockhaus, abri

-

AppellationsFort Saint-Michel, Réduit de la Croix Saint-Michel, Poste de la Croix Saint-Michel

-

Parties constituantes non étudiéesfossé, porte

Les « défenses extérieures » : côte du Léon, baie de Douarnenez et île d’Ouessant (Patrick Jadé, 2011)

"À la modestie des fortifications permanentes protégeant immédiatement l’objectif supposé d’une attaque terrestre s’ajoute la disparition presque totale des ouvrages assurant en amont l’interdiction des points favorables à un débarquement. Ces derniers sont rares dans la région brestoise, leur nombre diminuant en ce dernier tiers du 19e siècle du fait de l’accroissement des portées de l’artillerie qui permet aux batteries de la place d’en tenir directement sous leur feu, à l’image des anses de Bertheaume ou de Camaret. Subsistent donc principalement, du nord au sud, l’Aber Wrac’h, l’anse des Blancs Sablons et le nord de la baie de Douarnenez. Ces trois zones ont encore été fortifiées sous la monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire. La Troisième République voit disparaître leurs batteries, définitivement déclassées en 1889. Pourtant, la disparition de la fortification permanente est loin d’être une évidence dans ces trois cas, auxquels il faut adjoindre l’île d’Ouessant pour être exhaustif dans l’évocation des « défenses extérieures » de la place de Brest. Le programme arrêté par la commission de défense des côtes en 1876 prévoit encore la constitution de positions d’artillerie de côte dans le fort Cézon à l’entrée de l’Aber Wrac’h, au nord de la plage des Blancs Sablons et à la pointe de Kermorvan, à la pointe du Kador et sur l’îlede l’Aber dans l’anse de Morgat. Lors de la révision du programme en 1888, la commission d’étude pour la défense du littoral supprime tous les projets de batteries de la côte nord, mais conserve ceux de l’anse de Morgat. Ceci ne doit cependant pas faire illusion : les batteries projetées n’ont plus pour fonction première d’empêcher les débarquements mais de couvrir le fort de Crozon, pivot de la défense terrestre, contre un bombardement naval. C’est d’ailleurs pour servir à l’infanterie et à l’artillerie de campagne que certaines fortifications antérieures sont conservées : ainsi les trois redoutes des Blancs Sablons, le réduit et la batterie de Trégana dans l’anse de Bertheaume, ceux de Rulianec et de Postolonnec ainsi que le retranchement de la plage de Morgat. Dépendantes de la défense mobile des côtes apparaissent aussi les dernières tentatives pour réintroduire des ouvrages permanents dans l’Aber Wrac’h au tournant des années 1890-1900 : il s’agit alors de protéger le poste de refuge pour torpilleurs. Cette tendance au maintien de fortifications à contre-courant des doctrines officielles s’explique avant tout par l’éloignement de ces différents points favorables aux débarquements du corps de la place, notamment en presqu’île de Crozon du fait de l’obstacle représenté par la rade.

Ceci est encore plus vrai pour Ouessant, dont le cas particulier de position insulaire doit être traité à part. Durant la période 1871-1914, l’île tient une place importante dans le dispositif centré sur l’arsenal de Brest, « sentinelle avancée » de la place si elle reste à ses défenseurs ou, dans le cas contraire, base d’opération pour l’ennemi se proposant d’attaquer le port ou d’en faire le blocus. Pourtant sa fortification est l’objet de longs débats durant toute la seconde moitié du 19e siècle, retardant d’autant la construction du fort devant servir de réduit, élément principal de la défense des îles dans la théorie de la défense des côtes. Déjà présent dans le programme établi par la commission de 1841 en complément de batteries de côte effectivement réalisées dans les années 1860, il n’est entrepris qu’en 1902. Malgré les pressions de la Marine en faveur de batteries pouvant contre battre des navires, ce fort armé de quatre canons de 75 mm sous tourelles blindées rétractables ne doit servir qu’à appuyer l’action d’une garnison d’infanterie et lui servir de refuge ainsi qu’à la population. Les seules batteries de côte – très sommaires – construites en 1899 accueillent les canons de campagne amenés au moment de la crise de Fachoda et laissés en place dans l’attente de la construction du réduit".

(Patrick Jadé, 2011)

Lécuillier Guillaume (dir.), Jean-Yves Besselièvre, Alain Boulaire, Didier Cadiou, Christian Corvisier, Patrick Jadé, Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal, Rennes, éd. Presses Universitaires de Rennes, coll. Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p.

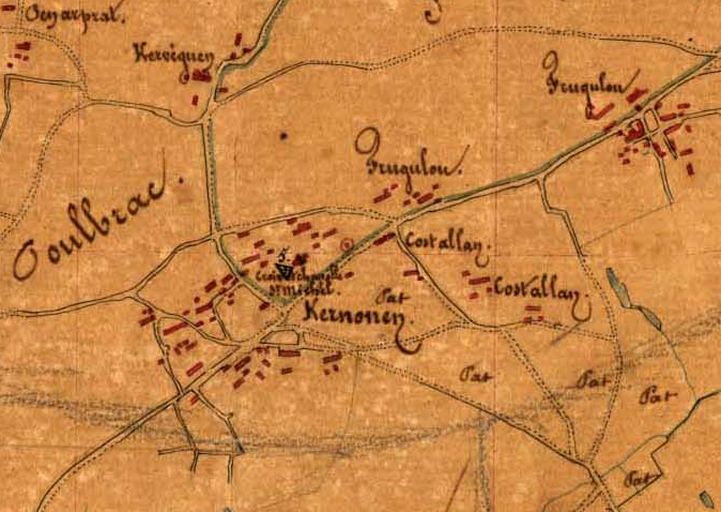

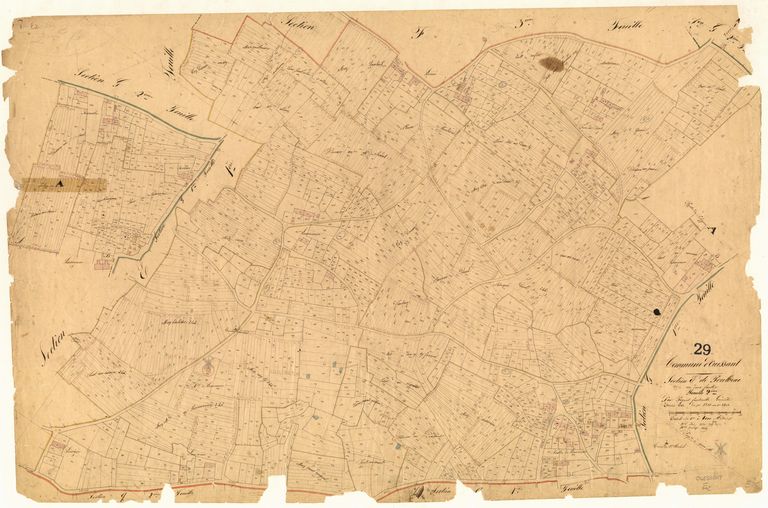

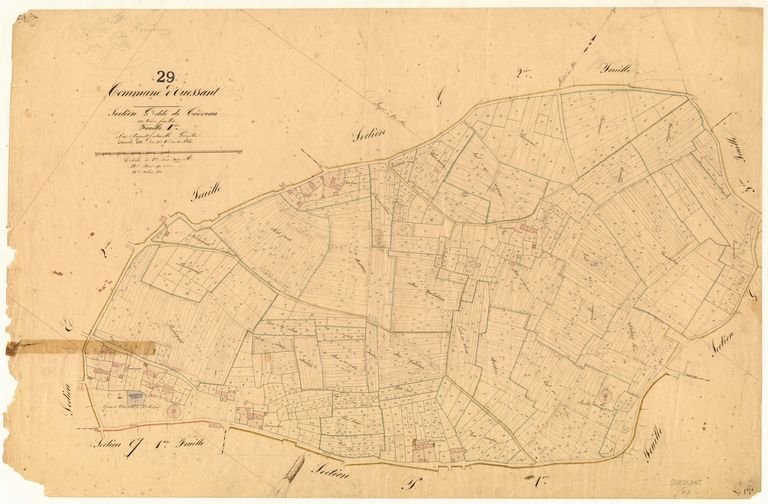

Fonction : défense de l'île d'Ouessant. Le "poste de la croix Saint-Michel" classé en 1er degré d'importance est mentionnée dans l'Atlas de 1858 de mise en état de défense des côtes de l'Empire Français (n° 230). Plusieurs projets de réduit ou de fort central (1841, 1845-1846, 1857) ont été proposés pour l'île d'Ouessant mais il faut attendre 1902 pour voir la construction d'un ouvrage militaire en lieu et place de la chapelle Saint-Michel qui avait usage de casernement. D'après la liste des batteries de côte armées à la date du 1er mars 1904 (Service Historique de l'Armée de terre, Vincennes : artillerie, 3W 38), l'île d'Ouessant est doté de 8 canons de 95 mm de campagne (Batteries d'Aotmeur, Parluc'hen et Lampaul).

Les travaux débutent en 1902, le maître d'oeuvre en est l'entreprise Gardet, de Brest. Les matériaux utilisés proviennent soit la plage de Corz (galets) soit du continent, acheminées depuis Lampaul par petit train.

-

Période(s)

- Principale : 1er quart 20e siècle

- Secondaire : 2e quart 20e siècle

-

Dates

- 1862, porte la date, daté par source, daté par travaux historiques

- 1902, daté par travaux historiques

- 1906, daté par travaux historiques

-

Murs

- granite

- ciment

- enduit

- moellon

- béton armé

-

Toitspierre en couverture, terre en couverture

-

Plansplan carré régulier

-

Étagessous-sol, rez-de-chaussée

-

Couvrements

- voûte en berceau

-

Couvertures

- terrasse

-

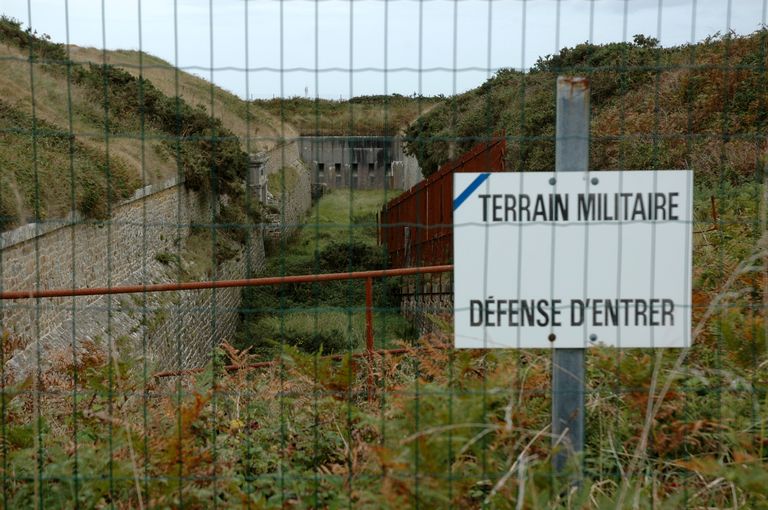

État de conservationmauvais état, envahi par la végétation

-

Statut de la propriétépropriété de l'Etat

-

Intérêt de l'œuvrevestiges de guerre, à signaler

Il s'agit d'un site en terrain militaire : l'accès est interdit sans autorisation préalable.

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Archives départementales du Finistère

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

- (c) Inventaire général, ADAGP

Bibliographie

-

JADÉ, Patrick. "Les ouvrages de fortification littorale du port de Brest - 1872-1917. La défense des côtes en France à l'âge industriel". Mémoire de maîtrise d'Histoire Contemporaine de l´Université de Bretagne Occidentale, sous la dir. de M.-T. Cloître, 2004, 293 p. et 141 p.

p. 106-115 -

Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Françoise , PERON. Ouessant, L'île sentinelle, vie et traditions d'une île bretonne. Le Chasse-Marée, Armen, 1997.

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.

Chargée d'études d'Inventaire au Conseil Régional de Bretagne, Inventaire du patrimoine.

Fait partie de

Batterie de côte (en angle droit ; 2 canons G de 95 mm sur affûts G de campagne) et niches à munitions du Niou Izella (Ouessant)

Lieu-dit : Niou Izella

Casernes de Kernigou (Ouessant)

Lieu-dit : Kernigou

Polygone de tir : tranchées, retranchements et positions de tir de Cadoran (Ouessant)

Lieu-dit : Cadoran

Adresse : Bougué Ru

Chargé d'études d'Inventaire du patrimoine à la Région Bretagne.